疾病概述

非轉移性癌性神經肌肉瘤

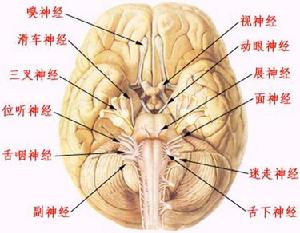

非轉移性癌性神經肌肉瘤主要表現有肌病(肌炎、肌無力-肌病綜合徵)、周圍神經病(周圍感覺神經病多發性周圍神經炎)、運動神經元病、脊髓炎、腦幹炎、腦炎、亞急性小腦變性和進行性多灶性白質腦病等臨床症狀和相應的神經肌肉局灶性損害體徵。

其中以肌病、周圍神經病亞急性小腦變性最常見而亞急性小腦變性又常與周圍感覺神經病、腦幹炎、腦炎和腦脊髓炎同時伴發。

約半數的非轉移性癌性神經肌肉瘤有中央黏膜潰瘍,腫瘤內可有壞死區,易引起出血,也可形成一個或更多的竇道與胃腔相通,或破入腹腔內。胃大、小彎的漿膜下平滑肌瘤向胃壁外生長,往往在腹部可捫及一橢圓形腫塊。切除範圍應包括腫瘤周圍2~3cm的胃壁,腫瘤摘除手術是不恰當的治療方法。切除標本必需送冰凍切片檢查,如診斷為惡性,宜擴大切除範圍或作胃大部切除術。

非轉移性癌性神經肌肉瘤

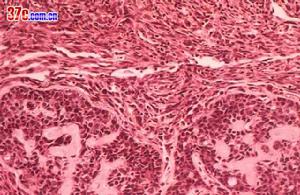

非轉移性癌性神經肌肉瘤1969年世界衛生組織建議將其改稱為表皮樣平滑肌肉瘤,其組織學特徵是:細胞呈圓形或多角形,無平滑肌纖維,細胞質內有空泡形成,故核周圍可見一透亮帶。腫瘤細胞聚集成片狀,而非束狀或編織狀排列。這兩種平滑肌惡性腫瘤除組織學外,其大體形態、生物學行為,臨床表現和預後等方面均極為相似。Shiu等根據軟組織肉瘤的形態學標準將平滑肌肉瘤和表皮樣平滑肌肉瘤再分成高度惡性和低度惡性兩種,此種病理分級能較準確地反映患者的預後。

平滑肌肉瘤的擴散方式以血行轉移為主,轉移多見於肝,其次為肺和腦。也可種植播散,淋巴轉移較少見。

診斷

非轉移性癌性神經肌肉瘤

非轉移性癌性神經肌肉瘤根據上述各型臨床特點健康搜尋,體內惡性腫瘤的確診,並排除了腫瘤直接轉移勱的可能性以及相應的鑑別性疾病之後健康搜尋即可予以診斷。

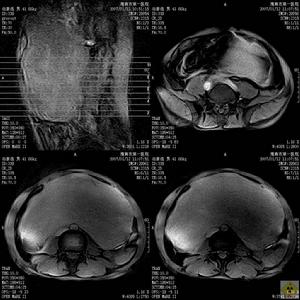

X線檢查所見,內型呈半圓形充盈缺損,邊緣整齊,有時其中央可見臍樣的潰瘍龕影;外型表現為受壓,壁黏膜完整,皺襞有拉平現象。檢查可見黏膜下腫塊的特徵,如有潰瘍時,從該處取活檢較易確診。

須與轉移性癌性神經肌肉瘤區別。一般認為腫瘤直徑超過3cm者,應考慮為惡性。如活檢見細胞為多形性,核分裂活躍,更應考慮為惡性。

本病需與肌瘤相鑑別。平滑肌瘤一般直徑在3cm以內,較局限,圓形,黏膜多完整,出血和體重減輕少見。活體組織學檢查,細胞無多形性,無巨細胞,核分裂很少。若腫瘤直徑在3cm以上,伴有潰瘍及大出血,體重下降,組織學檢查細胞呈多形性,可見巨細胞,核分裂活躍,應認為是肌肉瘤。

病狀

非轉移性癌性神經肌肉瘤

非轉移性癌性神經肌肉瘤(1)胚胎性橫紋肌肉瘤:是最常見的一類,主要發生於10歲以下的嬰幼兒和兒童。最好發的部位為頭(眼眶、鼻腔、鼻咽部、中耳等處)、頸、泌尿生殖道及腹膜後。鏡下見腫瘤由未分化和低分化的小圓或卵圓細胞、梭形或帶狀的橫紋肌母細胞組成。以葡萄狀息肉樣腫物突出於黏膜為特點的葡萄狀肉瘤(sarcomabotryoides)亦屬此類型;

(2)腺泡狀橫紋肌肉瘤:常見於10~25歲的青少年,發生於四肢者較為多見。鏡下特點為低分化的圓形或卵圓形瘤細胞形成不規則腺泡腔,在腺泡腔可偶見分化較高的橫紋肌母細胞和多核瘤巨細胞。

(3)多形性橫紋肌肉瘤:多見於成年人,好發於四肢的大肌肉,特別在大腿更為多見。鏡下見瘤細胞呈明顯異型性,可出現多種形態怪異的橫紋肌母細胞,胞漿豐富紅染,可見縱紋和橫紋,核分裂像甚多。

各型橫紋肌肉瘤均生長迅速,易早期發生血道轉移,如不及時診斷治療,預後極差,患者約90%以上在五年內死亡。

非轉移性癌性神經肌肉瘤

非轉移性癌性神經肌肉瘤2.腫塊半數左右出現,小者如核桃、大者比成人頭還大。多有粘連,較固定,觸之常有囊性感,觸痛不明顯。

3.非轉移性癌性神經肌肉瘤發生出血者也較多見,常為間斷性、持續性小量出血。以黑便為主,嘔血者較少,極個別呈大出血甚至休克。出血的主要原因是腫瘤受壓或供血不足使中央部位梗死、壞死,以及瘤體表面潰瘍所致。可伴有貧血症狀。

4.發熱、消瘦等其他表現。

病理改變

非轉移性癌性神經肌肉瘤

非轉移性癌性神經肌肉瘤半數的病例有腫瘤中心性潰瘍,加之血循環豐富,故破潰後常易發生上消化道出血。腫瘤可直接侵犯周圍組織,常累及大網膜及腹膜後,並經血行轉移,多見於肝,其次為肺。淋巴轉移不常見。

非轉移性癌性神經肌肉瘤大多位於近側的1/2,即賁門、底區域,其次是體部,巨大的平滑肌肉瘤。

1.大體形態腫瘤大小不一,可單發或多發,直徑從數毫米至十餘厘米,甚或超過20cm,一般直徑在10cm左右,呈結節狀或分葉狀。較小的平滑肌肉瘤多位於壁內,外觀與平滑肌瘤相似,可向腔內隆起呈廣基無蒂,少數可呈蒂狀,其表面的黏膜往往有潰瘍形成,小的較表淺,直徑約0.2cm,大的可達5cm以上。較大的腫瘤常向腔外突出,少數呈啞鈴形,並可侵犯周圍臟器和組織。一般認為,腫瘤呈結節狀,向腔內或腔外生長,有囊性變或大而不規則的潰瘍者,多為平滑肌肉瘤。切面呈淡褐色或黃白色,經甲醛乙醇(福馬林)固定後呈淡褐紅色,可見到編織狀纖維束,並有壞死、出血及囊性變。

2.組織學特徵腫瘤細胞呈梭形,與正常的平滑肌有些相似,胞漿較豐富,細胞核位於中央,呈卵圓形或棒狀,染色質粒粗,可見核仁。但腫瘤細胞數多而密集,明顯異形性,核呈多形性,核巨大而濃染或大小形狀不等,核仁粗大,可見多核巨細胞,核分裂象多見。瘤細胞呈束狀及編織狀排列。腫瘤間質較少,有玻璃樣變及黏液變性

治療

非轉移性癌性神經肌肉瘤

非轉移性癌性神經肌肉瘤臨床表現

主要表現有肌病(肌炎、肌無力-肌病綜合徵)、周圍神經病(周圍感覺神經病、多發性周圍神經炎)、運動神經元病、脊髓炎、腦幹炎、腦炎、亞急性小腦變性和進行性多灶性白質腦病等臨床症狀,和相應的神經、肌肉局灶性損害體徵。

其中以肌病、周圍神經病、亞急性小腦變性最常見,而亞急性小腦變性又常與周圍感覺神經病、腦幹炎、腦炎和腦脊髓炎同時伴發。

主要在於早期發現和及時治療原發腫瘤,同時可根據病情予以相應的對症處理。

系內臟惡性腫瘤遠隔影響所引起一系列神經和肌肉組織損害。與原發腫瘤向神經肌肉組織直接轉移所致勱的疾病不同其發病可能與自身免疫、癌毒內分泌因素營養代謝障礙或病毒感染等因素有關。

相關藥物

系內臟惡性腫瘤遠隔影響所引起的一系列神經和肌肉組織損害。與原發腫瘤向神經、肌肉組織直接轉移所致的疾病不同。其發病可能與自身免疫、癌毒、內分泌因素、營養代謝障礙或病毒感染等因素有關。

治療用藥

非轉移性癌性神經肌肉瘤

非轉移性癌性神經肌肉瘤系內臟惡性腫瘤遠隔影響所引起的一系列神經和肌肉組織損害。與原發腫瘤向神經、肌肉組織直接轉移所致的疾病不同。其發病可能與自身免疫、癌毒、內分泌因素、營養代謝障礙或病毒感染等因素有關。

法國SCAPP試驗最終結果表明,對轉移性腎細胞癌病人,聯合皮注α干擾素(INF-α)和白細胞介素-2(IL-2)並不比單用後者更能改善反應率或生存率。

以前資料表明腎細胞癌(RCC)靜脈內聯合輸注IL-2和INF-α比單輸注IL-2或單皮注INF-α的反應率更好,本研究就想來檢查皮下聯用IL-2和INF-α是否好於單是皮注IL-2。

這個非隨機化研究由法國Poitiers大學中心醫院的托蘭尼(Jean-MarcTourani)和同事進行:122名轉移性RCC病人在12周誘導期內聯合皮注IL-2(900和1800萬單位/天,每周5天)和INF-α(600萬單位/天,每周3天)。有客觀反應的或病情穩定的病人被隨機分為維持治療或短程鞏固治療。誘導治療在第12次序貫分析時再沒有好處,試驗停止。

在122名病人中,26人(21%)有客觀反應(6人完全反應,20人部分反應),38人病情穩定,47人腫瘤進展,9人因為毒性作用或自己要求而停止治療。誘導期後,58人(20名部分反應者和38名病情穩定者)被隨機分為維持治療(n=24)或短程鞏固治療(n=25),9名在誘導期停止治療的病人沒有隨機分組。

α干擾素

α干擾素病人1、2、4年時的生存率分別為63%、38%和17%,儘管紅細胞沉降率(ESR)小於35mm者3年生存率與1小時ESR大於35mm者相比,生存率顯著改善(43%:19%,P<10-3),但在其它預後不佳的因子上病人的生存沒有顯著差異。詳見《臨床腫瘤雜誌》(JClinOncol2003;21:21:3987-3994)上“轉移性腎細胞癌病人皮下注射α干擾素和白細胞介素-2:SCAPP試驗的最終結果”。