獎項介紹

簡介

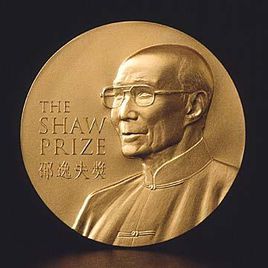

“邵逸夫獎”獎章

“邵逸夫獎”獎章邵逸夫獎基金會每年選出世界上在數學、醫學及天文學三方面有成就的科學家,頒授一百萬美元獎金以作表揚。設有天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎三個獎項。獎項於每年九月提名及評審,結果在翌年夏季宣布及在秋季舉行頒獎典禮。各獎均由邵逸夫獎基金會下的評審委員會進行評審。

邵逸夫獎是個國際性獎項,形式與諾貝爾獎相似,原則上僅能授予在世者,由邵逸夫獎基金會有限公司作管理。100萬美元的巨額獎金足以媲美被視為國際最高自然科學獎項的“諾貝爾獎”,因而也被稱之為“21世紀東方的諾貝爾獎”。

邵逸夫獎於2002年11月創立,旨在表彰在學術及科學研究或套用領域獲得突破性成果並對人類生活產生深遠影響的科學家,2017年已是第十四屆。

由來

迢逸夫先生祖籍寧波鎮海,從上世紀二十年代起先後在上海、香港投身電影製作業,70年代起出任香港最大的電視台“無線”的行政主席。他成立的邵逸夫慈善信託基金和邵氏基金有限公司,致力於資助發展教育科研、醫療福利事業及文化事業,僅捐助內地教科文衛事業的資金就超過25億港元。

早在1985年他就已有獎勵傑出科學家之意,後在中大原校長馬臨教授倡議下,於2002年11月創立“邵逸夫獎”。 首屆的頒獎禮在2004年9月7日在香港舉行。

根據章程,“邵逸夫獎基金會”(設在香港)由董事會、理事會、評審會和秘書處四個部分組成。評審會負責選出得獎人;其下設3個獎項委員會,各設一名首席評審和4位評審,負責候選人的提名及評選工作。據悉,著名物理學家、諾貝爾獎得主楊振寧教授將出任評審會主席,評審人員從世界各地有限期聘任。

獎項設定

2017年邵逸夫獎獲獎名單

2017年邵逸夫獎獲獎名單隨著整個電磁波譜由電波以至珈瑪射線一一被用來觀測宇宙,天文學在過去五十年經歷了巨大的進步及發展。從宇宙的起源和演化;星系的結構和運動;星球及恆星系統的誕生、演化和隕滅;到行星系統的形成及其普通的存在,對這些問題的了解都有了重大的進展。很多奇異的名稱,如超新星、類星體、脈衝星、黑洞等,都已收錄在一般辭書之內,並且牽動普世萬眾的心靈和想像。

重大的天文學難題即將能藉助傳統學科的研究工具來解答,而且利用微中子和引力輻射的偵測來探索地球上實驗室所無法做到的極端物理環境,更有如為觀察宇宙啟開新窗。我們可以預期,天文學在二十一世紀將會出現一個新黃金時代。

生命科學與醫學獎生物醫學科學的發現和臨床醫學的新方法,為我們在與疾病的長期戰鬥中取得重大勝利。隨著人體基因組圖譜的繪成,我們現在已接近解開生老病死的機制,治療學亦出現了令人振奮的新機會。生命科學的新見地與醫學技術的進步,將為新世紀的人類帶來更好的健康和改善了的生活素質。

數學科學獎數學是一切自然科學和現代技術的基礎語言。數學在二十世紀發展精進,既開創了新領域,亦解決了重大且棘手的舊難題,影響遍及每一門創造性的科學和技術,社會科學亦受其惠。

因為計算器科學、信息科技與統計學在二十世紀的發展,數學在二十一世紀對人類將會更加重要。

組織架構

邵逸夫獎由邵逸夫獎基金會有限公司管理及執行。基金會成立一個三層架構的組織專司其事。

理事會邵方逸華女士:邵逸夫慈善信託基金、邵氏基金會(香港)及邵逸夫獎基金會主席

馬臨教授:香港中文大學逸夫書院校董會主席

楊振寧教授:邵逸夫獎評審會主席 ,香港中文大學博文講座教授 ,北京清華大學教授

楊綱凱教授:邵逸夫獎評審會副主席 ,香港中文大學副校長

譚尚渭教授:香港公開大學榮休校長

評審會(2007-2009)主席:楊振寧教授

副主席:楊綱凱教授

委員:陳建生教授:天文學獎遴選委員會主席

簡悅威教授:生命科學與醫學獎遴選委員會主席

麥可‧阿蒂亞爵士:數學科學獎遴選委員會主席

遴選委員會(2009-2011)| 邵逸夫天文學獎 | 邵逸夫生命科學與醫學獎 | 邵逸夫數學科學獎 |

| 主席: 陳建生教授 中國北京大學天文學系主任 委員: 彼得‧高里教授 美國加州理工學院 物理學、數學、天文學系 李‧杜布里奇天體物理學和行星物理學 榮休講座教授 米歇爾‧麥耶教授 瑞士日內瓦大學 天文學榮休教授 理察‧麥格里教授 美國科羅拉多州大學 聯合研究中心 (JILA) 喬治‧伽莫天體物理學講座 特聘榮休教授 布萊‧施米茲教授 澳洲(坎培拉)國立大學斯特朗洛山天文台 天文與天體物理學研究院教授 | 主席: 簡悅威教授 美國加州大學醫學系 羅氏達蒙血液學講座教授 委員: 彼得‧阿格雷教授 美國約翰霍普金斯大學 彭博公共衛生學院 瘧疾研究院院長 琳達‧巴克教授 弗雷德哈欽森癌症研究中心 基礎科學部會員 蒂姆‧亨特爵士 英國癌症研究所 克萊爾‧霍爾實驗室 首席科學家 戴維‧理文斯頓教授 美國哈佛大學醫學院癌生物系 依姻‧費萊遺傳及醫學講座教授 威廉‧保羅博士 美國國立衛生研究院 過敏及傳染病研究所 免疫實驗室主任 蘭迪‧舒卡文教授 美國加州大學伯克萊分校 分子與細胞生物學教授及 HHMI研究員 | 主席: 麥克‧阿蒂亞爵士 英國愛丁堡大學 數學院榮譽教授 委員: 戴維‧加茲頓教授 以色列耶路撒冷希伯來大學 愛因斯坦數學研究院教授 彼得‧薩納克教授 美國普林斯頓大學數學系 尤金‧希敬時數學講座教授 蕭蔭堂教授 美國哈佛大學數學系 威廉‧拜爾利數學講座教授暨主席 瑪嘉烈‧賴特教授 美國紐約大學高朗數學科學研究院 計算器科學系教授 |

歷屆得主

數學獎| 年份 | 得主 | 國籍 |

|---|---|---|

| 2004年 | 陳省身 | 美籍華人 |

| 2005年 | 安德魯·維爾斯 | 美國 |

| 2006年 | 吳文俊、大衛·曼福德 | 中國、美國 |

| 2007年 | 羅伯特·朗蘭茲、理察·泰勒 | 美國、美國 |

| 2008年 | 弗拉基米爾·阿諾德、路德維希·費迪夫 | 俄羅斯、俄羅斯 |

| 2009年 | 西蒙·唐納森、克利福·陶布斯 | 英國、美國 |

| 2010年 | 辛康·布爾甘 | 美國 |

| 2011年 | 德梅特里奧斯·克里斯托多羅、理察·哈密頓 | 瑞士、美國 |

| 2012年 | 馬克西姆·康采維奇 | 法國 |

| 2013年 | 大衛·多諾霍 | 美國 |

| 2014年 | 喬治·盧斯蒂格 | 美國 |

| 2015年 | 格爾德·法爾廷斯、亨里克·伊萬尼克 | 德國、美國 |

| 2016年 | 奈傑爾·希欽 | 英國 |

| 2017年 | 亞諾什·科拉爾、克萊爾·瓦贊 | 美國、法國 |

| 2018年 | 路易·卡法雷 | 美國 |

| 年份 | 得主 | 國籍 |

|---|---|---|

| 2004年 | 詹姆斯皮·布爾斯 | 美國 |

| 2005年 | 傑弗里·馬西、米歇爾·麥耶 | 美國、瑞士 |

| 2006年 | 索爾·普密特、亞當·利斯、布萊·施米茲 | 美國、美國、澳大利亞 |

| 2007年 | 彼得·高里 | 美國 |

| 2008年 | 賴因哈德·根策爾 | 德國 |

| 2009年 | 徐遐生 | 美籍華人 |

| 2010年 | 查爾斯·班尼特、萊曼·佩治、戴維·斯佩 | 美國、美國、美國 |

| 2011年 | 恩里科·科斯塔、傑拉爾德·菲什曼 | 義大利、美國 |

| 2012年 | 大衛·朱維特、劉麗杏 | 美國、美國 |

| 2013年 | 史蒂芬·拜爾巴斯、約翰·霍利 | 英國、美國 |

| 2014年 | 丹尼爾·愛森斯坦、肖恩·科爾、約翰·皮考克 | 美國、英國 |

| 2015年 | 威廉·伯魯奇 | 美國 |

| 2016年 | 羅奈爾特·德雷弗、基普·索恩、雷納·韋斯 | 美國 |

| 2017年 | 西蒙·懷特 | 德國 |

| 2018年 | 尚-盧·普吉 | 法國 |

| 年份 | 得主 | 國籍 |

|---|---|---|

| 2004年 | 簡悅威、史丹利·科恩、赫伯特·布瓦耶、理查·多爾 | 美國、美國、美國、英國 |

| 2005年 | 麥可·貝里奇爵士 | 英國 |

| 2006年 | 王曉東 | 美籍華人 |

| 2007年 | 羅伯特·尼科威 | 美國 |

| 2008年 | 伊恩·威爾穆特、基思·坎貝爾、山中真也 | 英國、英國、日本 |

| 2009年 | 道格拉斯·高爾曼、傑弗里·弗理德曼 | 美國、美國 |

| 2010年 | 戴維·朱利雅斯 | 美國 |

| 2011年 | ·霍夫曼、華萊士、魯斯蘭·麥哲托夫、比尤特勒 | 法國、美國、美國、美國 |

| 2012年 | 弗朗茲-烏爾里奇·哈特爾、阿瑟.霍里奇 | 德國、美國 |

| 2013年 | 傑弗里·霍爾、麥可·羅斯巴殊、麥可·楊 | 美國、美國、美國 |

| 2014年 | 森和俊、彼德·瓦爾特 | 日本、美國 |

| 2015年 | 邦妮·巴斯勒、彼德·格林伯格 | 美國 |

| 2016年 | 艾德里安·伯德、胡達·佐格比 | 英國、美國 |

| 2017年 | 伊恩・吉本斯、 羅納德・韋爾 | 美國 |

| 2018年 | 瑪莉-克萊爾·金 | 美國 |

歷屆典禮

| 屆份 | 日期 | 地點 | 嘉賓 |

| 第1屆 | 2004.9.7 | 香港會議展覽中心 | 董建華(香港特別行政區行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第2屆 | 2005.9.2 | 香港會議展覽中心 | 許仕仁(香港特別行政區署理行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第3屆 | 2006.9.12 | 香港會議展覽中心 | 曾蔭權(香港特別行政區行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第4屆 | 2007.9.11 | 香港會議展覽中心 | 曾蔭權(香港特別行政區行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第5屆 | 2008.9.9 | 香港會議展覽中心 | 唐英年(香港特別行政區署理行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第6屆 | 2009.10.7 | 香港會議展覽中心 | 曾蔭權(香港特別行政區行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第7屆 | 2010.9.28 | 香港會議展覽中心 | 曾蔭權(香港特別行政區行政長官) |

| 第8屆 | 2011.9.28 | 香港會議展覽中心 | 曾蔭權(香港特別行政區行政長官) 邵逸夫爵士(獎項創辦人) |

| 第9屆 | 2012.9.17 | 香港會議展覽中心 | 梁振英(香港特別行政區行政長官) |

| 第10屆 | 2013.9.23 | 香港會議展覽中心 | 梁振英(香港特別行政區行政長官) 楊振寧(諾貝爾獎獲得者) |

| 第11屆 | 2014.9.24 | 香港會議展覽中心 | 梁振英(香港特別行政區行政長官) 楊振寧(諾貝爾獎獲得者) |

| 第12屆 | 2015.9.24 | 香港會議展覽中心 | 梁振英(香港特別行政區行政長官) |

| 第13屆 | 2016.9.27 | 香港會議展覽中心 | 梁振英(香港特別行政區行政長官) |

| 第14屆 | 2017.9.26 | 香港會議展覽中心 | - |

其他活動

香港無線電視新聞部每年都會製作《邵逸夫獎》新聞特輯,專訪每屆的得獎者,闡述其生平以及學術成就。而每年“邵逸夫頒獎典禮”都會作電視轉播。另外,每屆得獎者都會在香港各間大學舉行講座,向學生介紹他們的學術理論。

創辦人簡介

邵逸夫

邵逸夫邵逸夫祖籍寧波,1907年出生於上海,父親是上海錦泰昌顏料公司的老闆。他在兄弟姐妹中排行第六,故後來人稱“六叔”。邵受教於美國,19歲中學畢業便隨兄長邵仁枚到新加坡開拓電影市場,從此對電影製作產生興趣。1925年,邵氏兄弟在上海成立“天一影片公司”,曾與粵劇名伶薛覺先合作,拍攝全中國首部有聲電影《白金龍》(粵語)。

2014年1月7日在香港家中辭世,享年107歲。香港及中國內地影視界、教育界及慈善界等紛紛表示哀悼,國家主席習近平、全國人大常委會委員長張德江等中央領導人發唁電。

中外科學獎項

| 科學技術是第一生產力,世界各國都很重視科學,許多國家設立了不同的科學獎項,用來獎勵在科學研究、技術創新與開發、實現高新技術產業化和科技成果推廣套用等方面取得優秀成果或者做出突出貢獻的個人和組織。 |