概述

弓

弓原型

《墨子》

《墨子》操作方法

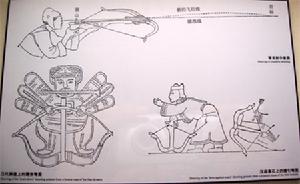

馬王堆漢墓—弩發射圖

馬王堆漢墓—弩發射圖同時利用臂,足或膝之力張弓的弩。蹶張弩有兩種引弓方法:一種是腳端出弩,用於強弩;一種是膝上上弩,用於弱弩。如宋代的神臂弓,張弦時,弩手將弩機立於地上,腳踏弩機前的環,用全身的力氣向後張弦。以坐姿同時利用臂、足、腰之力張弓的弩。使用時將身平坐地上,以弩平放面前。左右腳掌俱揣入拇內,緊接弩劈,撬上腰鉤,鉤住弩弦。兩手拉腰鉤索,兩腳掌往前一蹬。劈體往後一倒,一齊用力,其機自起,掛住釩構。

歷史淵源

弩

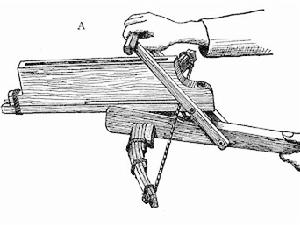

弩東漢時出現了踏弩,它的圖形見於山東省濟寧武氏祠畫像石中。《晉書·馬隆傳》稱當時簡試勇士所用腰引弩的強度為三十六鈞(約合九石)。明朝的《武備志》稱之為腰開弩,“力弱者用蹶張,力雄者仍用腰開”。可見它是單人使用的彈射力最大的弩。裝有連射機構的連弩始見於東漢班固撰《漢書·李陵傳》:“發連弩射單于。”三國時期,諸葛亮改制的連弩,大量裝備蜀國部隊,“一弩十矢俱發”(西晉陳壽撰《三國志·諸葛亮傳》注),威力很強。

諸葛連弩

諸葛連弩漢朝弩的強度以“石”來計算。張弓引滿一石的弩相當提起一石(約30千克)重物所用的力。據漢簡和古文獻記載,漢弩分一、三、四、五、六、七、八、十石諸種。漢弩的強度都要經過嚴格校驗,在居延漢簡中曾發現過檢驗已受損傷的弩的強度的記錄,其中十石弩又稱為大黃弩、黃肩弩或大黃力弩,強度最大。參據《夢溪筆談》所記的宋朝一種蹶張的“偏架弩”估算,漢朝強弩的射程可達400米左右。漢朝名將李廣於公元前121年與匈奴作戰時,在眾寡懸殊的情況下,以大黃弩射殺對方將領而扭轉戰局。漢朝郡國還組成了以弩手為主的步兵兵團“材官”,其指揮員的官號有的就稱“強弩將軍”。

由於踏弩的發射比較費時,而且持弩的士兵又不便兼用其他武器,所以弩手常在其他士兵掩護下編成“上弩”、“進弩”、“發弩”等組,輪番連續發射。在“守隘塞口”中,更能發揮其威力。至南北朝以後騎兵大規模縱橫馳騁之時,由於強弩不便在馬背上使用,遂逐漸衰落。明朝以後,由於火器迅速發展,弩不再受重視。《天工開物》中甚至認為弩是“守營兵器,不利行陣”。

東漢踏弩圖

東漢踏弩圖《嶺外代答》載:“凡蠻瑤之弩,狀如中都之筞笪弩,蓋不能彎弓,而皆能踏弩也。以燕脂木為之,長六尺余,厚二寸,博四寸許。……不劃箭槽,編架其箭於栝,故名編架弩。”

據《金史·兵志》載:“凡選弩手之制,先以營造尺度杖,其長六尺,謂之等杖,取身與仗等,能踏弩至三石,鋪弦解索,登踏嫻習,射六箭皆上垛,內二箭中貼者”,“又選親軍,取身長五尺五寸,善騎射者。猛安、謀克以名上兵部(金代軍制,每25人為一謀克,四謀克為“千戶”猛安為千戶長),移點檢司、宣徽院試補之”;“又設護衛二百人,近侍之執兵仗者也,取五品至七品官子孫,及宗室並親軍諸局分承應之人,身長五尺六寸者,選補試之”。有的弩還可以發射石彈、鑲彈等,因此弩又可以分為箭鋒和彈弩。弩與弓的根本區別在於弩具有延時緒構,不須引弓和同時瞄準。可利用臂、足、腰、機械等多種方式引弓,從容瞄準,伺機發射。弩比弓發射的箭射程遠,準確性高,穿透性強。但發射速度遜於弓,且比弓笨重,但是這種武器要是到了狂戰士的手中,那么這些問題就不再是問題了,他們強壯的身體和蠻力,絕對能夠輕鬆的駕御這種武器的。

歷史套用

踏弩至少在戰國末期就已出現,秦軍武器尚有踏弩。秦兵馬俑曾出土大量踏弩。一個軍隊之所以能夠強大,除了要有絕強的戰法,還必須要有一種威力大的新型武器作為輔助,“秦軍將踏弩紛紛抬出。這弩箭是當年魯子所制,為秦軍所得後又加以改進,改用手發射為用腳踩踏發射,力道更為強勁,是以名為‘踏弩’。匈奴騎兵雖然精銳迅猛,即使面對弓箭也毫無懼色,但這‘踏弩’卻比弓箭不知快上了多少。只見城上箭如雨下,匈奴的騎兵還未到城前,就已一批批倒了下去,不稍片刻,城外就已血流成河了。雖然有戎翟和木殊薩這等騎射高手在旁帶著弓手自西北角向城中射箭,但匈奴的弓箭遠遠不及秦軍的‘踏弩’,城上士兵又有城垛可供掩護,所以收效甚微。”

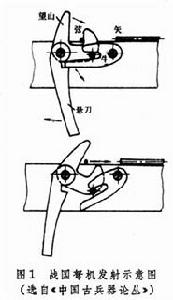

戰國弩發射示意圖

戰國弩發射示意圖踏弩的穿透能力是驚人的戰國時期天下好弩都出自韓國,溪子、少府、時力、距來等強弩,皆射600步外!幾乎和現代步槍相差無幾!這些弩應該就是“蹶張弩”。它裝有粗壯的弓,大大增加了張弓的力量。必須雙腳踏住弓身用腰力才能開弓,它可以利用利用人的腰腿之力,所以比用手臂開弓的射程要遠,威力要大!蹶張弩只是給特級射手使用,有很大的威懾能力。

宋代的神臂弓是踏弩的巔峰之作。宋神宗熙寧元年,李宏發明了一種踏張弩,名叫神臂弓,《宋史》“身長3尺2寸,弦長2尺5寸,箭木羽長數寸,射叄百四十步,入榆木半箭。”具有射程遠,重量輕的優點一直使用到明代。神臂弓其實也就是一種厥張弩,知識更注意靈活性,將力量和射速結合的很好。南宋初年,宋軍和金軍鐵騎大戰於和尚原,他們創立了“分番迭射”的戰術就是3人一組,一人張弓,一人搭箭,一人發射,大大提高了設計的頻率。此戰宋軍已神臂弩,破胡弩等勁弓連發不絕。不可一世的金軍鐵騎死傷無數,大敗!充分顯示步兵只要使用好弩,是可以有效對抗鐵騎集團的。

為抵禦北方的民族入侵,宋王朝還支持民間的“弓箭社”、“踏弩社”、“英略社”等習武自衛的鄉社,從而形成了一個龐大的官民結合軍事體育系統。

歷史記載

《朱子語類》卷一三五:“﹝申屠嘉﹞乃高祖時踏弩之卒,想亦一樸直人。”宋吳自牧《夢粱錄·社會》:“武士有射弓踏弩社,皆能攀弓射弩,武藝精熟。”《水滸傳》第二三回:“只見這十個鄉夫,都拿著鋼叉、踏弩、刀、槍,隨即攏來。”

朱子物語

朱子物語《朱子語類》

朱熹與其弟子問答的語錄彙編。中國宋代景定四年(1263年)黎靖德以類編排,於鹹淳二年(1270年)刊為《朱子語類大全)140卷,即今通行本《朱子語類》。此書編排次第,首論理氣、性理、鬼神等世界本原問題,以太極、理為天地之始;次釋心性情意、仁義禮智等倫理道德及人物性命之原;再論知行、力行、讀書、為學之方等認識方法。又分論《四書》、《五經》,以明此理,以孔孟周程張朱為傳此理者,排釋老、明道統。《朱子語類》基本代表了朱熹的思想,內容豐富,析理精密。主要版本有宋鹹淳二年《朱子語類》書影刊本、明成化九年(1473)陳煒刻本、清呂留良寶誥堂刻本、廣州書局本等。中華書局有排印本。

相關作品

遊戲裡的弩

遊戲裡的弩小說——《霸神天下》之第七章《重型踏弩》聽莫讀滿口答應了,我這才以我一貫的淡然口氣說道:“我要配備給狂戰士的這種遠程攻擊武器的名字叫做‘踏弩’,那是一種類似於弓,但有比弓製作複雜,而且威力要強大很多的武器。