基本概念

當幾個印度公司準備進行“知識管理”的實踐時,

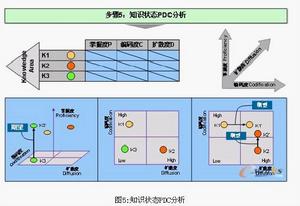

知識狀態分析

知識狀態分析所謂“知識治理(knowledge governance)”是指選擇正式和非正式的組織機制和組織結構,以最最佳化選擇、創造、共享和利用知識。這個定義包含這樣幾層涵義,

首先,知識治理是一種制度設計或制度安排,包括治理結構的選擇和治理或協調機制的設計。這些機制和結構主要包括績效激勵、所有權分配、決策權分配、暗含契約或心理契約以及組織內部勞動分工等等;

其次,知識治理的一個顯著特點就是通過正式的制度設計去更多地影響非正式的組織實踐以達到知識治理的目的;

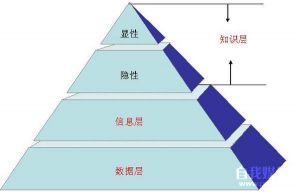

再者,知識治理的目的就是最最佳化知識轉移、共享和利用。用經濟學的詞語來描述,知識治理的一種模式總是對應知識治理的一定的成本效益比。這就意味著治理者可以通過選擇知識治理模式以最大化獲得知識轉移、共享和利用的淨價值。知識的組織過程之所以需要治理,主要原因就在於知識的組織過程的複雜性和顯著的特殊性。知識是一個“多維”的概念,人們至今對“她”的認識還相當不完美,甚至還是個不可知論者。在傳統的理論中,還存在著很多掩飾知識複雜性或知識運動過程中的存在的問題的大量假設,而這些假設正好模糊了、混淆了人們的視野,從而使得人們有時會誤認為知識運動的容易性。

理論基礎

由於知識的組織過程的複雜性和顯著的特殊性,所以知識的組織過程需要治理。而知識的組織過程中既包含很多“硬”的因素,叉包含很多“軟”的因素,且存在非常複雜的互動作用。從當代的組織理論來看,還沒有哪一種理論或方法能夠完全包含這些“硬”和“軟”的因素,從而能夠單獨解決知識的組織過程中的各種問題,特別是它的治理問題。因此,必須通過多學科的融合去尋求一種真正的跨學科的方法。即知識治理的理論基礎表現為多學科融合的趨勢。

1.組織經濟學

知識的組織過程

知識的組織過程組織經濟學,特別是交易成本經濟學(transaction cost economics)和代理理論(agency theory)是知識治理的重要理論基礎。同一般的組織理論一樣,組織經濟學主要探測組織內部的人類活動的激勵和協調問題。特別地,組織經濟學直接關注伴隨著組織內部勞動分工而不可避免地出現的各種組織問題,比如,信息不對稱、討價還價、道德風險等問題的解決,並用組織的制度設計和安排,比如,權威結構的選擇、報酬計畫的設計、決策權的授權等,來達到減輕以上提到的組織中出現的各種問題目的。同時,組織經濟學還能夠從經濟效益角度評估各種制度設計的經濟有效性,使得能夠最最佳化這種組織設計和安排。

知識治理的本質就是從制度安排上解決知識的組織活動中出現的各種問題,而這些問題的很多方面同組織經濟學需要解決的各種問題具有相似性。再者,知識治理同基於交易費用經濟學和代理理論的公司治理具有本質上的相近性。因此,組織經濟學就自然而然地成為知識治理的重要理論基礎之一。這可從早期涉及“知識治理”的相關文獻中得到有力地驗證。

2.組織行為學

組織行為學,是一門具有較長發展史的,跨學科的關於組織行為的龐大理論體系。相對於組織經濟學,知識治理中的眾多“軟”的因素及其影響在組織行為學中都有涉及。這恰恰反證了組織行為學可以作為知識治理的重要的理論基礎的結論。Foss & Husted(2003)兩位學者就充分論證了組織行為學作為知識治理的理論基礎的科學性和有效性。但是,組織行為學單獨作為知識治理的理論基礎是遠遠不夠的和缺乏效率的。其中最為重要的原因就是組織行為學沒有系統理論化組織設計和安排的成本與效益分析,當然更沒有關於知識過程的組織的經濟利益分析。這就意味著組織行為學根本不能清晰地判斷知識交易或知識處理如何最最佳化地被治理,從而根本無法選擇知識治理的最優模式。組織行為學對於雇員績效的理解具有一定的解釋力,但一旦同組織形式、正式結構以及報酬計畫的選擇聯繫在一起,組織行為學的作用就顯得特別“乏力”,這也大大地降低了組織行為學在知識治理中的功效。

3.新經濟社會學

經濟社會學是一門交叉學科。新經濟社會學的研究內容就是嵌入(embedding)與經濟行動、產出和制度三者的關係,網路分析是新經濟社會學的重要分析工具。新經濟社會學能夠著重從“嵌入”的角度對這些問題做出有力的解釋,因而,新經濟社會學能夠成為知識治理的重要理論基礎。特別值得一提的是,新經濟社會學的網路分析方法,應該成為知識治理研究的重要方法論基礎。

但是,新經濟社會學單獨作為知識治理的理論基礎同樣是有缺陷的或是不完全的。其主要原因在於新經濟社會學研究終究是偏重於社會學,從而得出的社會機制來完全作為知識治理機制存在著明顯的不足。比如,“知識共享困境”(theknowledge―sharing dilemma)是組織內或組織間知識共享始終面臨的問題。應該說新經濟社會學對這個問題的分析具有較強的解釋力,大量的研究文獻也佐證了這樣的結論。可是,僅停留在這個層面上的分析是遠遠不夠的。例如,知識共享的逆向選擇和道德風險的產生和治理,恐怕新經濟社會學很難作出令人滿意的回答,特別是根本不能完全用社會機制來作為知識享困境的治理機制。新經濟社會學同組織行為學一樣,缺乏知識的組織活動,即知識治理的經濟效益分析,同樣,這也大大地降低了新經濟社會學在知識治理中的功效。

4.三種理論的關聯

在知識治理中,組織經濟學提供了對正式契約和治理結構的洞察,組織行為學提供了非正式行為,比如,成員關係的建立、成員共同願景的建立、心理契約的變化等的有力解釋,而新經濟社會學通過“嵌入”的方式將二者納入到網路分析框架之中。從而使得能夠全面地解釋知識的組織活動的治理的全過程,並能夠最最佳化地選擇知識治理模式。因此,組織經濟學、組織行為學以及新經濟社會學的融合將成為知識治理的主要理論基礎和研究方法。但是,知識治理的理論基礎是一個開放的系統,因而,並不妨礙其它理論對知識治理的有用性。

必要性

“知識”幾乎風行於所有的管理研究領域。戰略領域強調建立知識中心的增值作用;國際企業領域持有跨國公司的知識體的觀點;網路組織領域堅持知識節點聯結的普遍性。當然,“知識管理”已成為普遍的組織實踐。但是,至今無論在理論上,還是在實踐上,還非常缺乏對知識、競爭優勢和組織三者之間的因果關係和影響因素的理解。可以毫不客氣地說,對知識與組織間的關係的認識還存在著大量的“裂口”,造成這樣一種狀況,其根本原因就在於人們對“知識――組織”的關係的理解是不完全和不完美的。或者說,知識過程的組織,包括知識過程的治理,還相當缺乏對其深入研究。

人們對“知識――組織”的關係的理解是不完全的

人們對“知識――組織”的關係的理解是不完全的上述問題已引起了西方學者的廣泛關注,人們依據不同的學科理論,從不同視角對此進行了一定的研究。比如,Mowery等(1996)論證了聯盟或合資作為知識生產的手段的有效性 ;laursen和Foss(2003)認為高效的人力資本管理實踐驅動著創新績效的實現;Hedlund(1994)分析了跨國公司比國內公司具有知識利用的優勢。Lord和Ranft(1998)研究了報酬結構在知識共享過程中的作用 ,等等。應該說,學者們已有的研究分別從某個側面上涉及到“知識――組織”的關係問題。但是,由於各自學科的局限,學者們對知識與組織的關係問題的理論研究和實證研究,是十分零散的,且缺乏系統性的。

總之,知識過程的有效組織的現實重要性,以及人們對知識與組織間的關係的理解的不完全性,及其已有研究的缺乏系統性,驅使著人們去尋求能否存在一種理論,能夠對這一重大問題的系統性分析和全面解釋,於是,知識治理理論,在對知識與組織的關係的不斷探索中逐漸浮出。知識治理理論的提出,就是對這一系列問題的一種較為全面的探索性解答,它既要反映出對已發生、正在發生及越來越重要的“知識的有效組織”的事件的廣泛且良好的解釋力和洞察力,又要使得管理者能夠塑造正式的組織結構和正式的組織機制,去影響非正式的組織實踐,以達到最最佳化地培育知識轉移、共享和創造的目的。

分析框架

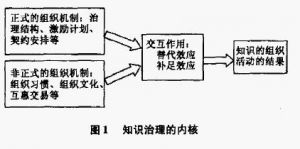

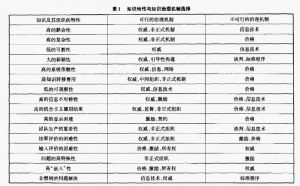

圖1:知識治理理論

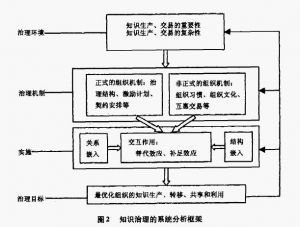

圖1:知識治理理論如果沿襲“公司治理”的思想,“知識治理”研究的一種方法就是運用交易成本經濟學(TCE),依據知識交易的特點,選擇正式的治理結構,以最小化知識交易成本。但是,從上面的分析可以知道,這種做法對於知識治理是不完全合適的和有缺陷的。事實上,知識治理的本質就是正式的組織機制,包括治理結構、激勵計畫、契約安排等,和非正式的組織機制,包括組織慣例、企業文化、互惠交易等,互動作用於知識的組織過程。而這種互動作用又以“替代效應”和“補足效應”共同影響知識的組織活動的結果。於是,得到“知識治理”的核心,如圖1所示。

2.知識治理的系統分析框架

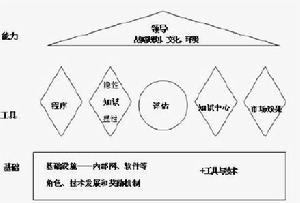

圖2:知識治理理論

圖2:知識治理理論從知識治理的系統分析框架人手,知識的有效組織問題的解決有了一個很大的改變。較為熟悉的知識管理技術和方法,將主要作為一種輔助手段用於組織的知識活動中。而在知識的治理理論中,需要發展的更為有效的思想和技術集中於:更加有效的組織正式機制選擇,更加有效的組織正式機制和非正式機制的互動作用,更加有效的組織因素作用於知識的組織過程。從這種意義上說,知識治理理論並不是對知識管理的拋棄,而是在其基礎上,把知識的有效組織問題由“技術性操作”推向“制度設計和安排”的一個跨越。這也同治理形式總是同治理環境“調適”的思想相吻合的。

套用實踐

知識治理是一種超越知識管理,能夠更加有效地實施知識的組織活動的認識論和方法論。雖然並不能完全說它是一種全新的理論,但是,它確實使得人們對“知識――組織”的關係的認識提升到一個新的高度。不過,知識治理理論的意義並不局限於它特殊的認識觀,或是對知識管理的超越。隨著知識時代的來臨,知識將成為實現管理任務的核心要素(趙純均,2002) ,因此,知識治理必將成為組織日益普遍的實踐活動。比如,對於跨國公司來說,過去大多從建立管理信息系統角度來開展知識管理活動,但是,隨著母公司與子公司之間,甚至是子公司與子公司之間的“知識共享”主題的日益突出,不少跨國公司,像台灣在東南亞國家的很多跨國公司,逐漸運用制度設計,即從知識治理角度,從事知識的組織活動。知識治理的實踐的日益增強趨勢。

知識治理理論

知識治理理論