IT治理是指設計並實施信息化過程中各方利益最大化的制度安排,包括業務與信息化戰略融合的機制,權責對等的責任擔當框架和問責機制,資源配置的決策機制,組織保障機制,核心IT能力發展機制,績效管理機制以及覆蓋信息化全生命周期的風險管控機制。該制度安排的目的是實現組織的業務戰略,促進管理創新,合理管控信息化過程的風險,建立信息化可持續發展的長效機制,最終實現IT商業(業務)價值。(ITGov中國IT治理研究中心,2008)

定義

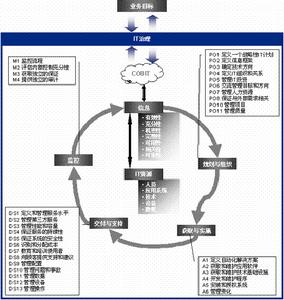

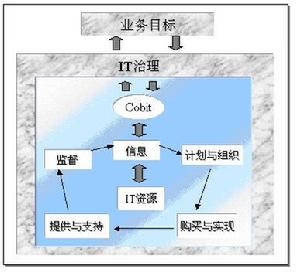

IT治理目標

IT治理目標中國有一種觀點認為,IT治理是描述企業或政府是否採用有效的機制,使得IT的套用能夠完成組織賦予它的使命,同時平衡信息化過程中的風險,確保實現組織的戰略目標的過程。它的使命是:保持IT與業務目標一致,推動業務發展,促使收益最大化,合理利用IT資源,適當管理與IT相關的風險。

美國麻省理工學院的學者彼得·維爾和珍妮·羅斯在其所撰寫的《IT治理》一書中指出,IT治理就是為鼓勵IT套用的期望行為,而明確的決策權歸屬和責任擔當框架。他們認為是行為而不是戰略創造價值,任何戰略的實施都要落實到具體的行為上。

從IT中獲得最大的價值,取決於在IT套用上產生期望的行為。期望行為是組織信念和文化的具體體現,它們的確定和頒布不僅基於戰略,而且基於公司的價值綱要、使命綱要、業務規則、約定的行為習慣以及結構等。在每一家公司里,期望行為都各不相同。

綜合這些定義,可以得出,IT治理就是要明確有關IT決策權的歸屬機制和有關IT責任的承擔機制,以鼓勵IT套用的期望行為的產生,以聯接戰略目標、業務目標和IT目標,從而使企業從IT中獲得最大的價值。

研究分析

IT治理

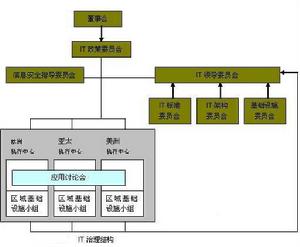

IT治理簡單地講,IT治理關注兩個方面的問題,即IT治理的“什麼”和“誰”。IT治理的“什麼”是指IT治理應該作出哪些決策,IT治理的“誰”則是指這些決策分別應該由誰來作出。

那么,IT治理到底應該作出哪些決策呢?要找到這個問題的答案,必須先搞清楚一個問題,那就是組織到底需要IT發揮什麼樣的作用。不要想當然地以為這是一個可以簡單回答的問題。實際上,不同的組織對於IT的需要是不一樣的。組織到底需要IT做什麼,在很大程度上取決於它處於一個什麼樣的商業環境。

一、商業特徵決定IT需求

走向IT治理的第一步就是,要對組織處於什麼樣的商業環境進行正確的分析。

IT治理

IT治理埃森哲公司的IT治理模式通過兩個指標來對組織的商業環境進行分析:變化的速度和競爭的基礎。

變化的速度。某些企業處在一個變化較快的行業,如半導體企業和電信企業。在這樣的行業,消費者的需求和偏好經常改變,產業政策也時常推陳出新,時不時出現的新技術會一下子改變整個產業價值鏈;而另外一些行業的發展狀態則相對穩定,不會有那么快的變化,如航空業。在這樣的行業,消費者的需求、競爭格局、政府管制、技術及供應商等方面的變化都是緩慢發生的。

競爭的基礎。從競爭的基礎來看,企業可以分為兩類。一類企業以運營效率為基礎進行競爭。對於這類組織來說,重點在於降低成本,以及最佳化商業模式以應對競爭;另一類企業以產品和服務的差異性為競爭的基礎。這類企業力求先於競爭對手提供新的商業能力,或者是開創新的商業模式,以此獲得競爭優勢。

二、IT治理的決策範圍

IT治理流程模式

IT治理流程模式組織模式:組織是採取集權、分權還是混合的模式?

投資:組織將投資於什麼?投多少?

架構:組織是著重於穩定性還是靈活性?這兩者各到什麼程度?套用系統是向外購買還是內部開發?是建立一個綜合性的ERP系統還是多種系統?

標準:組織需要將什麼技術標準化,採用什麼標準?

資源:IT組織將利用什麼類型的資源?這些資源的來源是什麼?

對於A類組織,其首選的組織模式應該是集權式治理,IT對於預算和決策負有責任。加拿大郵政公司就採用這種方法,該公司堅持一種簡單化的組織模式,有一個集權部門來對公司行為進行優先排序,並通過單一的IT資源來完成。

在標準的決策方面,A類組織謀求在全組織範圍內加強架構、技術和供應商的標準化,只是在一些被證明是正當的例外的情況下才允許有所背離。一家大型的法國保險公司就是這方面的一個例子。該公司在集團範圍內對IT架構實行了標準化,因此它可以最佳化其核心的IT流程,整合系統支持其非壽險業務,移植數據,配置新的系統以支持其健康險業務。

在資源決策方面,A類組織善於利用內外部資源的組合,通常會與少量的幾家優選的服務提供商達成服務協定。當某個全球性的化學品公司認為IT並非其核心業務時其,便將整個IT運作外包出去,包括其ERP系統全球範圍內的實施和支持。

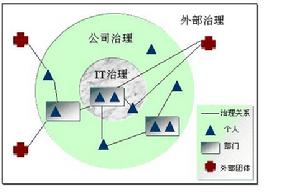

公司治理

IT治理項目流程

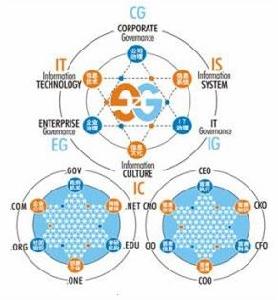

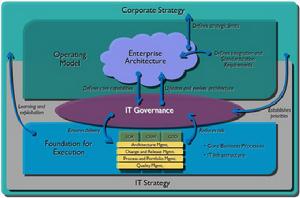

IT治理項目流程公司治理,驅動和調整IT治理。同時,IT能夠提供關鍵的輸入,形成戰略計畫的一個重要組成部分,這被認為是公司治理的一個重要功能——IT影響企業的戰略競爭機遇。

一、IT治理和公司治理關係圖

IT治理的一個關鍵性問題是:公司的IT投資是否與戰略目標相一致,從而構築必要的核心競爭力。因為企業目標變化太快,很難保證IT與商業目標始終保持一致,因此需要多方面的協調,保證IT治理繼續沿著正確的方向走,這也是IT投資者真正關心的問題。對IT治理而言,要能體現未來信息技術與未來企業組織的戰略集成。既要儘可能地保持開放性和長遠性,以確保系統的穩定性和延續性;同時又因為規劃趕不上變化,再長遠的規劃也難以保證能跟上企業環境的變化。IT 治理中一個相對有效的做法是,在信息化規劃時,認真分析企業的戰略與IT支撐之間的影響度,併合理預測環境變化可能給企業戰略帶來的偏移,在規劃時留有適當的餘地,從業務戰略到信息戰略,做務實的牽引,不要追求大而全。

IT治理有助於建立一個靈活的、具有適應性的企業。IT治理能夠影響信息和指示:企業能夠感知市場正在發生的事,使用知識資產並從中學習,創新新產品、服務、渠道、過程;迅速變化,將革新帶入市場,衡量業績。IT治理應該體現“以組織戰略目標為中心”的思想,通過合理配置IT資源創造價值。企業治理側重於企業整體規劃,IT治理側重於企業中信息資源的有效利用和管理。

企業目標與IT目標之間的關係如下圖所示:

IT治理主要涉及兩個方面:IT要為企業交付價值,IT風險要降低。前者受IT與企業的戰略一致性驅動,後者由責任義務落實到企業驅動。這兩者都需要衡量,如使用平衡計分卡。這就可以看出IT治理的四個核心領域,都是由利益相關者價值驅動的,其中兩個是成果:價值交付和風險降低,另外兩個是驅動力:戰略一致性和業績衡量。

IT治理

IT治理“斯達模式”這一被譽為國企擺脫困境、改革發展的創新模式,正說明了公司治理和IT治理的重要性和互動關係。“黑紙”利用合資契機,對產權體制進行了改革,並按照現代企業制度要求,建立與市場競爭相適應的公司治理機制,明晰了企業產權,最佳化了生產要素配置,轉變了職工觀念,為斯達大力進行信息化改造創造了有力條件。反過來,信息化也促進了公司的現代化管理。

二、IT治理和IT管理

IT管理是公司的信息及信息系統的運營,確定IT目標以及實現此目標所採取的行動;而IT治理是指最高管理層(董事會)利用它來監督管理層在IT戰略上的過程、結構和聯繫,以確保這種運營處於正確的軌道之上。這是一個硬幣的兩面,誰也不能脫離誰而存在。可見,IT管理就是在既定的IT治理模式下,管理層為實現公司的目標而採取的行動。

IT治理規定了整個企業IT運作的基本框架,IT管理則是在這個既定的框架下駕馭企業奔向目標。缺乏良好IT治理模式的公司,即使有“很好”的IT管理體系(而這實際上是不可能的),就像一座地基不牢固的大廈;同樣,沒有公司IT管理體系的暢通,單純的治理模式也只能是一個美好的藍圖,而缺乏實際的內容。就中國信息化建設現狀而言,無論是IT治理,還是IT管理都是所迫切需要解決的。

三個支柱

IT治理

IT治理IT治理是很多人都在談論的一個話題。確實,一些技術供應商和諮詢顧問已經將IT治理納入一個最新的熱門的銷售範疇。然而,以他們所銷售的產品和服務的範圍為基礎,已經出現了IT治理的種種定義,這在一定程度上給市場帶來了混亂。

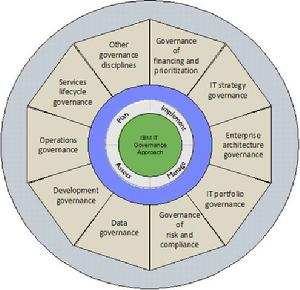

基於ITGI、正在形成的產業標準、客戶最佳實踐及思想領導者的工作,第一流的分析師都在強調IT治理框架的三個支柱的模式。這一框架強調確保IT在支持業務目標、最佳化商業技術投資及合理管理IT相關風險和機會中的重要性。

在CIO和IT領導看來,由於可以為組織走出煩惱多時的沒完沒了的支出、擴展、補丁、再支出的循環提供一個清楚的路徑,這三個支柱的模式和與之相應的IT治理成熟度模型正在迅速地獲得動力。

有了IT治理這一框架,IT投資所帶來的價值可以獲得理解,實現技術投資和業務目標需求之間的聯結也有了明確的方法。在來自管理層和董事會的壓力越來越大的情況下,IT組織不能僅依靠理論—他們需要能發揮作用的治理。

對於任何想抓住這種前瞻性的IT方法所帶來的利益的組織而言,這一成形的IT治理框架都是適用的。這個框架包括三個主要的組成部分,具體表現為“計畫/構造/管理”三個生命周期,通過一個不斷進行的連結這三個要素的反饋環,使得IT變革成為可能。這三個支柱是:企業架構計畫 、投資組合合理化、服務融合。

一旦IT領導理解了這三個支柱,他們對於IT治理為什麼如此重要,以及哪一種方法可以最好地幫助他們達成治理目標,就會有更好的理解。例如,在項目投資管理和系統管理領域,一般的供應商只會致力於整個框架的一部分。對IT治理問題需要有一個全面的解決方案,這一需求已經越來越表現出來了。

解決方案

IT治理方案

IT治理方案企業架構:使得企業建造師可以完全模仿符合未來需要的架構,並且提供創造和管理與架構相協調的標準和路線圖的能力。

投資合理化:為IT執行人員提供確保套用、基礎設施、服務和項目投資與業務和成本最佳化相協調的可視度和工具。

服務管理:使IT組織可以實現對業務服務的自動化定義和管理,並確保關鍵業務、遵從和業務連續性目標的一致。

有了以上各種解決辦法,Troux帶來了幫助CIO和IT執行人員實現IT治理所需要的深入的專業知識、最佳實踐和成熟的模式。

正如IT治理已經位居CIO日程表的前列,經理人員們也已經發現,最佳實踐和方法的標準還沒有準確的定義—到這一狀況才有所改變。

Troux的技術為CIO和IT經理有效計畫、構建和管理他們的IT運作,提供了所需要的最佳實踐和方法。

相關詞條

經濟知識(二)

| 管理學是系統研究管理活動的基本規律和一般方法的科學。管理學是適應現代社會化大生產的需要產生的,它的目的是:研究在現有的條件下,如何通過合理的組織和配置人、財、物等因素,提高生產力的水平。管理學是一門綜合性的交叉學科。 |