基本信息

梨球針殼

梨球針殼拉丁綱名Ascomycetes

中文綱名子囊菌綱

拉丁目名Erysiphales

中文目名白粉菌目

拉丁科名Erysiphaceae

中文科名白粉菌科

拉丁名Phyllactiniapyri

中文名梨球針殼

定名人(Cast.)homma

參考文獻Erysiphaceae

形態特徵

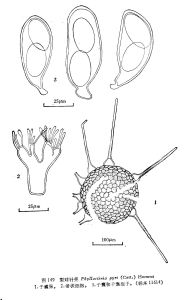

菌絲體多葉背生,常存留或稍有消失,有時形成斑塊;子囊果聚生間或散生,扁球形至凸透鏡形,直徑124-250(平均184.5)μm,多為165-209μm;附屬絲5-18根,多為6-9根,長135-375μm,為子囊果直徑的0.8-2.3倍,多為1.0-1.6倍,無隔膜,透明;子囊5-34個,多為9-20個,各種形狀,多為橢圓形或長卵形,有柄,54-98×24-44μm,有個別子囊呈三角形,寬大於長,寬達68.9μm;子囊孢子2個,橢圓形、卵形成矩圓形,29.5-42.5×14.8-24.6μm。

地理分布

中國分布:栒子屬cotoneastersp.:甘肅武都(41407)。

山楂CrataeguspinnatifidaBunge:新疆伊寧(37170)。

杜梨PyrusbetulaefoliaBunge:山東泰安(41410);湖北巴東(41414)。

白梨PyrusbretschneideriRehd.:河北保定(11614)。

西洋梨PyruscommunisL.var.sativaDC.:山東蓬萊(15404)。

川梨PyruspashiaD.Don:雲南昆明(00085,03573)。

沙梨Pyruspyrifolia(Burm.f.)Nakai:寧夏永寧(41408);湖北秭歸(40344,41413);雲南昆明(03235)。

梨Pyruspyrifolia(Burm.f.)Nakaivar.culta(Mak.)Nakai:山東泰安(41409)。

秋子梨PyrusussuriensisMaxim.:山東泰安(37171)。

木梨PyrusxerophilaYu:湖北秭歸(41411)。

梨屬Pyrussp.:河北昌黎(10376);陝西武功(37172);甘肅武都(37173)、臨洮(41405,414O6);湖北秭歸(41412);湖南長沙(11612)。

世界分布:中國、日本、蘇聯、美國。

討論

澤田(Sawada,1919)曾在我國台灣省的嶺南梨PyruslindleyiRehd.上發現此菌。

澤田(Sawada,1930,1933)證明日本梨上的球針殼屬白粉菌的分生孢子不能侵染魯桑MorusmulticaulisPerr.,但可侵染嶺南梨PyruslindleyiRehd.;並證明水柯仔Alnusformosana(Burk.)Mak.、柿DiospyroskakiL.f.、烏桕Sapiumsebiferum(L.)Roxb.和構樹Broussonetiapapyrifera(L.)Vent.上的分生孢子不能侵染梨。梨上的分生孢子中部縊縮,它的內生菌絲包括3個細胞,並在靠近頂部產生瘤狀突起,子囊孢子2個。根據上述特點,澤田(Sawada,1930)認為是一新種Phyllactiniapyri-serotiniaeSawada。本間(Homma,1937)對日本和歐洲梨屬上的球外殼進行了比較研究,最後提出了一個新組合為Phyllactiniapyri(Cast.)Homma,即本書所採用的學名。

山楂上的球針殼,戴芳瀾(1979)將其歸入Phyllactiniamespili(Cast.)Blum.我們僅看到了新疆的標本(37170),從子囊果的大小、附屬絲的長短和子囊的數目等方面來看,把它定為Phyllactiniamespili(Cast.)Blum.是欠妥的。山植上的球針殼比較接近於梨屬上的球針殼,但前者子囊數目較多(18-31個)和附屬絲的長度與子囊果直徑的倍數較小(0.8-1.2倍),兩者同屬薔薇科,而可供研究的標本又太少,因此我們暫將山楂上的球針殼歸入Phyllactiniapyri(Cast.)Homma。

盤點白粉菌目(二)

| 白粉菌目(Erysiphales)是真菌門(Eumycota)、子囊菌亞門(Ascomycotina)的1目。白粉菌目通常被歸入不整囊菌綱(Plectomycetes)或核菌綱(Pyrenomycetes)。一般認為該目只有白粉菌科1科,本期盤點白粉菌目的第二批次。 |