格雷欣定律

格雷欣定律基本簡介

格雷欣定律

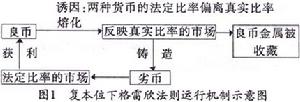

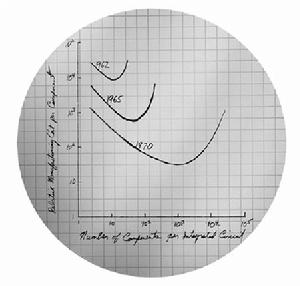

格雷欣定律這個規律是16世紀英國人T.格雷欣首先發現的,故通稱格雷欣定律。19世紀上半葉美國的經驗,為這個規律提供了一個極好的例證。美國在1792年實行複本位制時,法定金銀鑄造比價是15∶1,但在1795~1833年的39年裡,國際市場上金與銀的實際價值對比是15.6∶1,法國在1803年實行複本位制時規定的鑄造比價為15.5∶1。這個國際條件,使銀幣在美國成了“劣幣”而金幣成了“良幣”,於是,白銀從國外(包括法國)大量流入美國,而黃金則從美國大量輸往外國(包括法國),美國成了事實上的單銀本位制國家。

定律歷史

格雷欣定律

格雷欣定律發現歷程

格雷欣定律

格雷欣定律演化過程

格雷欣定律

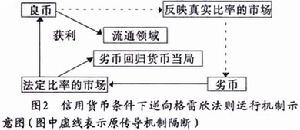

格雷欣定律英國經濟學家馬歇爾(A.Marshall,1842-1924)在其《貨幣、信用與商業》一書中寫道:"'可兌換的'紙幣--即肯定可以隨時兌換成金幣(或其它本位硬幣)的紙幣--對全國物價水平的影響,幾乎和面值相等的本位硬幣一樣。當然,哪怕對這種紙幣十足地兌換成本位硬幣的能力稍有懷疑,人們就會對它存有戒心;如果它不再十足兌現,則其價值就將跌到表面上它所代表的黃金(或白銀)的數量以下。"顯然,硬幣是良幣,可兌換紙幣是劣幣。在正常情況下,兩者完全一樣,但當紙幣兌換成硬幣發生困難時,其名義價值就會貶值,嚴重時就會發生"擠兌"。這時,紙幣被賣方拒收,流通困難,從而迫使其持有人不得不擁擠地向發行銀行要求兌換硬幣。這種情況,實際上宣告格雷欣定律的失效,即已經不是作為劣幣的紙幣代替硬幣,而是相反,人們將持有硬幣以代替紙幣。在這裡,賣方也從消極被動地接受劣幣轉變為主動地拒收。

再如,二戰後,布雷頓森林體系國際貨幣制度下,美元與黃金掛鈎,規定黃金官價為每盎司35美元。這樣,美元以黃金作後盾,開始順利地在全球流通。但隨著美元由"美元荒"轉變為"美元過剩",外國商人在同美國做生意時,就漸漸願意接受黃金而不願意接受美元。這時,各國政府和中央銀行也紛紛向美國要求以美元兌換黃金。最終,迫使美國宣布停止以官價兌換黃金,導致布雷頓森林體系的崩潰。這也是紙幣形式的美元被拒收和造成各國向美國"擠兌",從而出現格雷欣定律失效的事例。從上述可知,硬幣與可兌換紙幣混用時,格雷欣定律仍在發生作用,但其風險增大,即當劣幣驅逐良幣的作用發揮到極端時,往往就會走向反面,造成格雷欣定律失效,並促使賣方主動採取拒收行為。

逆反現象

格雷欣定律

格雷欣定律1.解放戰爭時期,陝甘寧邊區政府發行了自己的"邊幣",但是始終不能驅逐國民黨政府的"法幣"。由於邊區經濟十分弱小,所以邊幣是劣幣,而法幣是良幣。在邊區與國統區交界地帶,兩種貨幣都在使用,但商人一般直接使用法幣在邊區購買商品,或者在邊區貿易中出售商品後儘量直接收取法幣。這樣,在邊區貿易中法幣就部分地代替了邊幣使用,明顯是"良幣驅逐劣幣"現象。

2.深圳特區在建立初期,曾經允許港元、外匯券和人民幣三種貨幣同時流通。在深圳的商店中大部分商品也是三種標價,從收回貨幣的情況看,港元大約占30%,外匯券占20%。這樣,也說明作為良幣的港元和外匯券就把人民幣從流通領域驅逐出50%,也出現了"良幣驅逐劣幣"現象。

3.上世紀90年代蘇聯解體,盧布曾三改面值並嚴重貶值,從原來的約0.65盧布兌1美元貶值到5000-6000盧布兌1美元的悲慘境地。因此,在我國與俄羅斯的邊境貿易中,雙方商販均樂意用人民幣而不接受盧布。這裡,人民幣是良幣,盧布是劣幣,顯然也是"良幣驅逐劣幣"的現象。對於格雷欣定律的逆反現象,如何從理論上加以解釋?我國經濟學家爭論不休,其實是兩種觀點:

格雷欣定律

格雷欣定律第二種觀點認為表面上"良幣驅逐劣幣"的現象,實質上仍是格雷欣定律的要求。不過這是從出售商品的商人角度立論,改變原來從買方角度作解釋。所以,在不兌換紙幣作為流通手段時,使用哪種貨幣已經不再取決於購買者的意願,而是轉變為出售者的強制要求--不付良幣就不賣給你好東西。人們認為,第二種觀點符合使用貨幣歷史,即:使用硬幣→使用硬幣與可兌換紙幣→使用不可兌換紙幣;與其相應,使用貨幣者的行為也逐步轉變,即:買方主動用劣幣購物→買方繼續用劣幣購物但賣方開始主動拒收→賣方主動要求接受良幣拒收劣幣。因此,良幣驅逐劣幣只是劣幣驅逐良幣在新環境中的新形式,是同一定律的正反兩面。

這樣,根據人們研究,格雷欣定律並非只與"劣幣驅逐良幣"等義。該定律的全過程其實應當包括三個歷史階段,即:劣幣驅逐良幣階段--格雷欣定律失效的混亂階段--良幣驅逐劣幣階段。在這些階段中,買賣雙方行為的主動性也有相應的轉變。這種行為的轉變完全符合奧地利經濟學家米塞斯(L.E.Vonmises,1881-1973)所說"經濟理論就是一般的人類行為的理論"。所以,經濟學許多規律可以從人們的合理行為中找到解釋。只有這樣理解,才符合對該法則全面和科學的認識。

薪酬管理

格雷欣定律

格雷欣定律1.在同一企業,由於舊人事與薪酬制度慣性等,一些低素質員工薪酬超出高素質員工,從而導致低素質員工對高素質員工的"驅逐"國企在此方面尤其如是。一家經濟效益頗佳的國有上市公司曾向作者敘述發生在該公司難解之"結":該公司年人均薪酬18000元左右,一般員工尤其是一線員工薪酬水平遠超出本行業同類企業,但核心員工尤其是少數關鍵崗位員工薪酬卻較多低於市場水平。該公司欲引進若干素質較高的計算機專業畢業生,按現行薪酬制度,每月薪酬只能略超出1000元,但市場水平卻在3000元左右。因此,儘管公司對高素質計算機專業畢業生有強烈祈求,卻總未能如願。作者在為一些民企作薪酬設計諮詢時發現,幾乎每一民企均在不同程度上存在著低素質員工薪酬超出高素質員工,因而高素質員工被低素質員工所"驅逐"。差別主要在於,在一些國企,低素質員工對高素質員工的驅逐甚至具有系統性;而在民企,這只是薪酬管理的"例外"。

2.在同一企業,由於舊人事與薪酬制度慣性等,一些低素質員工與高素質員工薪酬大體相當,從而導致低素質員工對高素質員工的"驅逐"此種情形可看作上述第一種情形的特例。

3.在同一企業,由於舊的人事與薪酬制度慣性等,雖然高素質員工薪酬超出低素質員工,但與員工對企業的相對價值不成比例。現階段,這是低素質員工對高素質員工"驅逐"的一般情形。設在某企業有Q與P兩位員工,前者是高素質員工,後者為低素質員工,令員工P對企業的相對工作價值為1,則員工Q對企業的相對工作價值為3,但員工Q的薪酬只有員工P的1.5倍。這裡權威的參照系是市場薪酬水平,當我們說高素質員工薪酬水平較低,其實主要不是其與低素質員工薪酬水平的比較,而是其與市場薪酬水平的比較。抽象地說,當我們作企業兩類員工--低素質與高素質員工--薪酬比較時,聯繫市場薪酬水平,存在著以下兩種情況:

其一,儘管較之低素質員工,高素質員工的對企業的相對價值在薪酬上未得到充分體現,但其薪酬與市場水平相當。國有電信、銀行、電力等行業,因其具有壟斷性質,就在一定程度上如是。高校作為計畫經濟體制的最後避難所,亦在很大程度上如是。此種情形在競爭性行業極為少見。

其二,低素質員工的薪酬超出市場水平,高素質員工薪酬低於市場水平。本文側重分析的即為此類情形。

事例說明

格雷欣定律

格雷欣定律清代銀元

格雷欣定律

格雷欣定律《格雷欣定律》是經濟學裡對貨幣流通中“劣幣驅逐良幣”特殊現象的命名,“劣幣驅逐良幣”是貨幣流通中一種貨幣排斥另一種貨幣的現象。在兩種名義價值相同而實際價值不同的貨幣同時流通時,實際價值高的貨幣,即所謂良幣,必然被收藏,熔化,或輸出而退出流通,實際價值低的貨幣,即所謂劣幣,則充斥市場。《格雷欣定律》緣於英國,十六世紀瑪麗女王伊莉莎白一世時代鑄造了一些成色不足(含銀量)的鑄幣投入流通中。當時金融家兼商人托馬斯·格雷欣發現,當面值相同而實際價值不同的鑄幣同時進入流通時,人們會將足值的貨幣儲藏起來,或熔化,或者流通到外國,最後回到英國償付貿易和流通的,則是那些不足值的貨幣,英國由此受到了巨大的損失,於是托馬斯.格雷欣向伊莉莎白一世指出劣幣驅逐良幣現象。1858年英國經濟學家亨利·麥克勞德在其《政治經濟學慨要》中首次用《格雷欣定律》命名了這一貨幣流通中“劣幣驅逐良幣”的特殊現象。在我國清朝銀元的鑄造過程中,不可避免地一直都可以看到《格雷欣定律》劣幣驅逐良幣規律在發揮作用。

清朝開國到道光(1644—1820年)基本上沿用明朝未年的貨幣制度---銀兩制和銅錢相輔使用,大宗交易都以白銀為主,銅錢只用作零星小額支付。銅錢由政府鑄造,而白銀由民間自行鑄造和熔化銀錠,因此在各地各爐房之間的銀錠名稱、重量和成色均有差異,使用折算極為不便,加之平砝參差,給商品交換帶耒極大的不便。在這種情況下,從明朝隆慶元年(1567年)穆宗開海禁,歐美各國相繼耒華貿易,他們攜來了本國銀元與我國經商,流入中國的外國銀元就大受歡迎了。而外國銀元大量進入中國,在兌換白銀時的交換價值呈逐漸上升的趨勢,遠遠超過了它的實際價值,也就是外國銀元價值超過了中國白銀價,使中國方面蒙受重大的損失。朝中一些有識之士或上書朝庭、或著書呼籲,請求政府自鑄銀元,驅逐銀洋。道光十三年(1833年)陶澍和時任江蘇巡撫的林則徐上奏朝廷,指出外洋泛濫的為害,明確提出“欲抑洋錢,莫如官局先鑄銀錢”。至到光緒十年(1885年)吉林將軍經清政府同意自行鑄造銀元解決軍餉問題,光諸十四年(1885年)兩廣總督張之洞經請政府批准建廠試鑄“光緒元寶”,從提出自鑄銀錢到出現自鑄機制銀元時間己過了半個世紀。

格雷欣定律

格雷欣定律光緒七年(1881年)吉林巡撫吳大徵在吉林設立機器局後,花五萬兩白銀向義大利訂購造幣機器和鑄幣鋼模,光緒九年(1883年)八月,當時中國最先引進的造銀元設備在吉林機器局落成。光緒十年(1884年),吉林省制錢久缺,吉林將軍希元為解決現錢的短缺,擬先從軍餉中提白銀五仟兩,交吉林機器局製造足色銀幣,搭配發給軍餉。光緒十年十一月希元等人上奏朝庭稱:"吉省制錢久缺...臣等籌議再四,惟有仿照制錢式樣,鑄造銀錢,以濟現錢之缺。即以此項銀錢搭配發給各兵,俾在街面行使。"十多天后清政府軍機大臣奉旨在這份奏片上批示:"覽,欽此。"吉林機器局據此批量鑄造了仿外國銀元式樣的"吉林廠平"銀幣,這是我國第一套機制銀幣,計有一兩、七錢、五錢、三錢、一錢等五種幣值,一兩幣正面中央一個大四方框,內有篆書"光緒十年吉林機器官局監製"十二個漢字,框外上方有園形篆書壽字,龍形圖案分列方框左右,與"壽"字一起構成二龍捧珠圖案;背面中央小四方框,內有楷書廠平壹兩四個漢字,方框外四方為滿文紀重文字,祥雲環繞,據傳銀幣圖文皆出自吳大徵之筆。其餘四種幣值不同的銀幣,與"廠平壹兩"銀幣圖案相同,僅紀重數不同而已。由於這套銀幣的鑄額僅五仟兩白銀,只是在有限的範圍內暫時緩和了錢荒,在當時市面流通著各種錢票,物價不停上漲的時期,"吉林廠平"銀幣這種足色良幣很快就被劣幣驅逐出流通市場,讓民間收藏而消聲匿跡。

光緒十三年(1886年)兩廣總督張之洞在廣東創辦機器鑄錢工業,定名廣東錢局,廠址設在廣卅大東門外南華壙,通過香港滙豐銀行訂購英國伯明罕拉爾夫·希敦父子造幣有限公司的造幣機器,並委託滙豐銀行代鑄,並定出鑄幣章程,規定它的輕重大小及配合成色。光緒十三年正月(1887年2月)張之洞上奏朝廷請許廣東試鑄銀元,奏摺稱:“粵省此次訂購鑄銀機器,內兼有鑄銀元機器,擬即選募西人善鑄銀元者來華試造。若附在錢局內鑄造,計每歲鑄銀元三千萬枚之機器,其機器價值、廠屋、工料、火耗,一年所費不過四五萬金,專設一廠,亦不過十餘萬金……銀元上一面鑄光緒元寶四字,清文漢文合壁,一面鑄蟠尤紋,周圍鑄廣東省造七錢三分十字,兼用漢文、洋文,以便與外洋交易。”同年三月光緒皇帝發布上諭,以“事屬創始,尚須詳審籌劃,未便率爾與辦”為名,下命張之洞“聽候諭旨遵行。”有滿漢文“光緒元寶”四字,珠圈外上環英文“廣東省”,下環漢文“七錢三分”,兩側為四瓣小花。背面正中為蟠龍圖案,上下分環“廣東省造”、“庫平七錢三分”十個漢字。其餘四等除紀重英文、漢文相應改變外,都與“七錢三分”幣相同。由於“七錢三分”銀元比市面流通的外國銀元成色好、分量重,很快被人收藏或熔毀減色減重新鑄,退出了流通市場,反而不敵外洋。在這裡錢幣學中的“格雷欣法則”劣幣驅逐良幣的規律得到充分體現。張之洞也不得不改鑄與外國銀元一樣重的“七錢二分”的“光緒元寶”銀幣,才在本省市場上順利流通,後在上海、天津、江蘇等地也順利流通,廣東錢局獲利也可觀。

1894年中日甲午戰爭前後,輿論對自鑄銀元特別支持,康有為等紛紛上書稱頌廣東、湖北鑄幣的成效,痛陳洋錢侵蝕之害,認為自鑄可以消除銀兩解庫出入之弊,調劑錢之不足,可收利權,裕國利民。有些政府官員還認為是維主權,存正朔,收利權,塞漏卮,解決財政困難的救急良策。大利所在,不待清廷下令推廣,各省群起設廠自鑄,很快就在全國範圍內展開。1899年,除天津總廠外,已有十多個省區設廠鼓鑄銀元。各省各自為政,管理混亂,銀元原來的優點被削弱,形式、重量、成色各省不同,有的差距較大,導致各種銀元的市價漲落不定。各省銀元都標上了本省省名,因品質不一,互相抵制,流通不暢。各省濫鑄,數量過剩。“格雷欣法則”劣幣驅逐良幣的規律在這裡充分發揮著作用,成色好、分量重的銀元被人收藏或熔毀減色減重新鑄,流通市場留下多是重量、成色較差的銀元。