景東縣城全景

景東縣城全景 歷史沿革

無量雄峰

無量雄峰 行政區劃

全縣轄錦屏、文井、漫灣、大朝山東鎮4個鎮和花山、大街、太忠、龍街、文龍、安定、林街、曼等、景福9個鄉,共有13個鄉(鎮),166個村民委員會、3個社區,2339個村民小組。

人口民族

2007年末,全縣總人口37.9萬人,人口密度83.6人/平方公里。農業人口32.98萬人,非農業人口2.95萬人。境內居住著漢族、彝族、哈尼族、瑤族、傣族、回族等民族,少數民族人口17.21萬人,占總人口的45.4%.

地理氣候

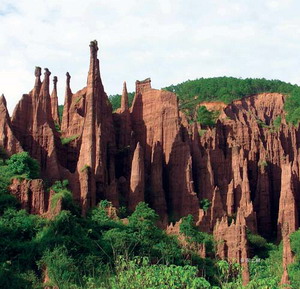

景東土林

景東土林 優勢資源

土地資源 全縣有耕地50.04萬畝,其中有水田14.27萬畝,旱地35.77萬畝,有荒山、荒坡、荒溝、荒灘5.8萬畝,15—25度山地面積68.7萬畝。土壤有7個土類,15個亞類,15個土屬,46個耕地土種,分為赤紅壤、紅壤、黃棕壤、棕壤4大類。其中,赤紅壤占全縣土地可利用面積29.1%,紅壤占37.5%,黃棕壤和棕壤為高寒山區土壤,分別占土地面積的17.2%和4.6%。

白鷺鷥與人和睦相處

白鷺鷥與人和睦相處 礦產資源 境內己探明儲量較多的礦產資源有褐煤、石棉、重晶石、鉛、鋅、銻、銅、鐵、鉻、綠泥石、石膏、沙金、水晶石、鹽礦、滑石、黃鐵礦。褐煤儲量729萬噸,銅儲量2萬金屬噸,石灰石蘊藏量達5000萬立方米。

水能資源 全縣水資源極為豐富,年均總量31.56億立方米,人均9728立方米,每畝耕地平均有水6306.96立方米,年可供水量3.6億立方米;不算瀾滄江幹流,水能資源理論蘊藏量21.2萬千瓦,可開發量7.1萬千瓦,己開發6115千瓦。

漫灣湖

漫灣湖 境內有占地35萬畝和21.3萬畝的無量山、哀牢山原始森林,碧波蕩漾的漫灣湖、杜鵑湖,鬼斧神工的文井土林,曲徑通幽的文龍仙人洞和雲煙氤氳的安定熱水塘等自然景觀;有文廟古建築群、仙人寨古戰場、衛城遺址、漫灣電站、三塔(凌雲塔、文筆塔、振文塔)等人文景觀;還有多姿多彩的民俗民風和獨具特色的民族風情,構成了集觀光、度假、科考、搶險為一體的旅遊風景線。是北接大理、昆明,南通西雙版納的旅遊中轉站,旅遊開發前景看好。

人力資源 到2003年末,有各類專業技術人員5004人。其中取得副高級職稱的33人,中級職稱的969人;大學本科生244人,大學專科生2361人,中專生2576人。有鄉土人才2075人。

經濟與社會發展

都拉移民新村

都拉移民新村 改革開放以來,全縣圍繞"打基礎、調結構、建支柱、興科教"的經濟社會發展思路,培植烤菸、蠶桑、茶葉、核桃、繅絲、林板林化、礦電、農產品加工、蔗糖、畜牧等產業。

2007年,全縣完成生產總值192262萬元(第一產業88301萬元、第二產業41079萬元、第三產業62882萬元);地方財政一般預算收入11438萬元;人口自然增長率控制在6.11‰以內。城鎮登記失業率控制在4.5%以內。產業結構、所有制結構、城鄉結構和產品結構發生了重大變化。

農業 改革開放以來,全縣在確保糧食穩定增長的基礎上,對種植業進行了結構調整,初步形成了糧、煙、桑、茶、蔗、畜、果協調發展格局。糧食、甘蔗、核桃、茶葉、畜禽、烤菸、蠶桑成為農民收入主要來源。2007年,全縣農業總產值122868萬元,糧食總產量12.65萬噸;甘蔗25.1萬噸、茶葉6438噸、核桃3424噸、烤菸5167噸;畜牧業產值34359萬元,占農業總產值的28%。年末生豬存欄369791頭、出欄232414頭;大牲畜存欄112987頭、出欄23310頭;黑山羊是全縣畜牧業的一大特色品種,存欄125927隻,出欄62206隻,遠銷廣東、湖南、上海等地,並銷往香港、澳門。

林業 景東縣是全國林業重點縣。全縣林業用地面積312442.4公頃,有林地面積285370.1公頃(經濟林8315.4公頃)、無林地面積2385.6公頃;森林覆蓋率為66.82%。林分面積277054.7公頃(幼齡林44184.2公頃、中齡林149468.5公頃、近熟林40648.5公頃、成熟林27489.8公頃、過熟林15263.7公頃),用材林175091公頃,防護林68204.5公頃,薪炭林6352.1公頃,特種用材林38144.4公頃,經濟林19.7公頃。全縣林木蓄積量為27619210立方米,林分林木蓄積27561780立方米(幼齡林2801090立方米、中齡林13623860立方米、近熟林4873560立方米、成熟林3629230立方米、過熟林2634040立方米),用材林16023120立方米,防護林6412960立方米,薪炭林185690立方米,特種用材林4949710立方米。目前,全縣已形成以林板、林化為主的林產品工業體系。2007年,全縣林業總產值21507萬元,是縣財政收入的主要來源。

景東黑長臂猿

景東黑長臂猿

民族樂器-大筒、長號

民族樂器-大筒、長號 社會事業 2007年末,有普通中學20所(高中3、國中17、民族中學1),職中1所,教師進修學校1所,國小170所,幼稚園13所;各級各類學校專任教師2882人,各級各類學校在校學生46350人。適齡兒童入學率99.4%。實現了普及六年義務教育和普及九年義務教育,基本掃除了青壯年文盲,教育基礎設施條件明顯改善。積極開展了文化、科技、衛生"三下鄉"活動,基本形成縣、鄉、村三級文化網路。有衛生醫療機構21個,床位522張,衛生機構人員數696人;縣人民醫院被評為國家二級甲等醫院,清涼衛生院被評為國家一級乙等醫院,基本實現了人人享有初級衛生保健的目標。計畫生育工作已建成縣、鄉、村、組四級網路。全縣廣播、電視人口覆蓋率分別達95.6%和96.5%。

人民生活 2007年,全縣實現農業總產值122868萬元,農村經濟總收入96176萬元;農民人均純收入實現2102元。城鎮居民人均消費水平6051元;農村居民人均消費水平2084元。

基礎設施

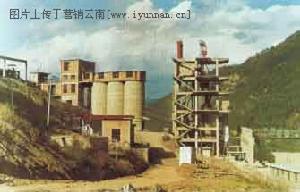

漫灣電站

漫灣電站 景東通信設備先進,網路健全,中國移動覆蓋了全縣各鄉(鎮),縣城和部分鄉(鎮)已開通中國聯通,縣內可上寬頻網。交通狀況也逐步得到了改善。

農田水利 2007年,全縣投入使用的水利工程9115件,其中中型引水工程1件、小型水庫15個、小壩塘41個,總蓄水量1950萬立方米。有效灌溉面積21.12萬畝。建成高產穩產農田地32.3萬畝,其中噸糧田2.2萬畝。

電力交通 除國家投資建成的150萬千瓦裝機容量的漫灣電站和在建裝機容量135萬千瓦的大朝山電站外,到2007年末,全縣建成電站13座,裝機容量5780千瓦,年發電量2531萬千瓦時,建成110千伏變電站1座,100%的鄉(鎮)、村和98.7%的農戶通了電,農村電網改造正順利實施,供電質量明顯改善。全縣通車裡程達2473.3公里,其中,省道113.7公里、縣道671.6公里、鄉道1317.8公里。100%的村民委員會已經通公路。

郵電通信 2007年,全縣交換機容量24912門,交換機實占容量17110門,出局用戶線對數18600對,行動電話用戶78741戶。郵電業務總量9499萬元,函件19.85萬件,訂銷報紙累計139.74萬份,訂銷雜誌累計8.99萬份。

城鎮建設 己初步形成以縣城為中心,以文井、者後、花山、大街、漫灣、太忠等鄉鎮政府所在地為重點的小城鎮群體。川河整治工程共置換土地960畝作為新城區建設用地。2007年底,縣城建設面積2.45平方公里,縣城人口2.1萬人,城區綠化面積33.32萬平方米,新城區"三縱兩橫"共16966米街道的水、電、路基礎設施和綠化、美化、亮化工程正在分步實施,全縣共有各類市場45個。

參考連結

http://www.yn.xinhuanet.com/nets/jingd/

http://www.xzqh.org/quhua/53yn/0823jd.htm