命名來源

中華桫欏AlsophilacostularisBaker來源:中國植物志第6(3)卷||桫欏科CYATHEACEAE||桫欏亞屬Subgen.Alsophila||中華桫欏AlsophilacostularisBaker

形態特徵

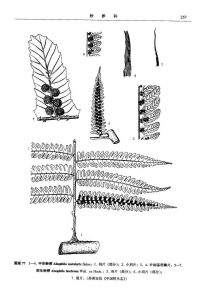

中華桫欏

中華桫欏產地分布

產廣西(隆林)、雲南(福貢、貢山、蒙自、河口、景洪、西疇、屏邊、勐海、景東、屏邊、金平、馬關、思茅、孟連、元陽、新平、瀾滄、盈江、龍陵、滄源、羅平)、西藏(墨脫)。分布於不丹、印度、越南、錫金、緬甸、孟加拉國。模式標本采自雲南。生長習性

生於溝谷林中,海拔700-2100米。其它信息

中華桫欏是《國家重點保護野生植物名錄(第一批)》(1999年);《中華人民共和國野生植物保護條例》(1996年)

桫欏科植物價值

桫欏科植物因其重要的科研、觀賞和藥用價值而倍受人們關注。在《國家重點保護野生植物名錄》中,桫欏科所有種全部列為二級保護植物;在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄中全部列為附錄Ⅱ物種;在根據新的《森林法》第三十八條制定的《國家禁止、限制出口的珍貴樹木名錄》中全部列為限制出口的樹種。

桫欏科在分類學上屬蕨類植物門、真蕨亞門、水龍骨目。它是蕨類植物中一個十分獨特的類群。蕨類植物一般為草本,但桫欏科的絕大多數種類具有樹狀的直立莖,呈喬木狀,大型羽狀葉子簇生於莖下的頂端,形成傘狀,故又稱為樹蕨。

根據化石記載,在地質歷史上,桫欏科植物最早出現於中生代的早侏羅紀或晚三疊紀,在中生代中期曾廣泛分布,極為繁盛。後來由於地質變遷和氣候變化,特別是第四紀冰期的影響,大量種類絕滅,分布區也大幅度收縮,最後僅殘存於熱帶和亞熱帶中某些環境特別適宜的“避難所”基於上述原因,人們譽之為“活化石”。

由於桫欏科植物的古老性和孑遺性,它對研究物種的形成和植物地理區系具有重要價值;桫欏科植物樹形美觀,樹冠猶如巨傘,園藝觀賞價值極高。桫欏科植物還可藥用,其根狀莖具清熱解毒、驅風濕等功效。我國蘭花栽培者常用桫欏科植物的樹幹作附生蘭花的載體,有些種類的樹幹還可做筆筒。

桫欏科植物常見種類

桫欏科在全世界共有6屬500餘種,產於熱帶亞熱帶山地。根據目前比較權威的研究結果,桫欏科植物我國約有14種,主產於熱帶和亞熱帶地區。我國常見的種類有:

1.黑桫欏(C.podophylla)株高1~3米,無地上主幹;葉柄亮粟黑色,基都有褐棕色狹披針形厚鱗片。分布於浙江、台灣、廣東、廣西和雲南南部,印度支那及泰國也有。

2.大桫欏(C.gig白ntPa)近似黑桫楞,但主幹高1~3米,葉柄及葉軸黑色,葉片三回羽裂。分布於廣東、廣西、雲南。

3.中華桫欏(C.chlnensls)和桫欏相似,但羽軸、小羽軸和主脈下面密生棕色毛。產於雲南東南部。

中華桫欏繁殖

可用孢子播種和分株繁殖。目前前我國多從野外採挖移回栽植。中華桫欏在我國野生植株十分稀少,屬國家保護的植物種類,不應隨便採挖。

中華桫欏種植

因為中華桫欏和一般植物不同,它隨時都有新的氣生根從頂部向下延伸生長。莖幹表面大量有吸收能力的氣生根,需要較多的水分和較高的濕度。在栽培中除根部土壤需經常澆水外,植株的頂端和莖幹周圍亦應時常澆水和噴水,並保持較高的空氣濕度。桫欏對低濕十分敏感,越冬夜間最低溫度為16~18℃。白天20~25℃。溫室栽培四季需遮蔭,夏季遮去70%~80%的陽光.冬季遮去40%~50%。不能放在直射陽光下栽培。