簡介

抱朴子

抱朴子《抱朴子》東晉葛洪所撰,分為內、外篇。

今存“內篇”20篇,論述神仙、煉丹、符籙等事,“外篇”50篇,論述“時政得失,人事臧否”。

“外篇”中《鈞世》、《尚博》、《辭義》、《文行》等篇中還涉及有關於文學理論批評的內容。

全書總結了魏晉以來的神仙家的理論,確立了道教神仙理論體系,並繼承了魏伯陽的煉丹理論,集魏晉煉丹術之大成。

理論思想

抱朴子

抱朴子《抱朴子·內篇·金丹》云:“夫五穀猶能活人,人得之則生,人絕之則死,又況於上品之神藥,其益人豈不萬倍於五穀耶。夫金丹之為物,燒之愈久,變化愈妙。

黃金入火,二百鍊不消,埋之,畢天不朽。服此二藥,煉人身體,故能令人不老不死。

此蓋假求於外物以自堅固,有如脂之養火而可不滅,銅青塗腳,入水不腐,此是借銅之勁以抒其肉也。

金丹入身中,沾洽榮衛,非但銅青之外傅矣。”以上的這段話,可以說是抱朴子金丹理論的核心。

葛洪的金丹理論,並不是很玄妙,只是認為黃金不會朽壞,如果服食黃金燒煉的金丹,那么人也可以跟黃金一樣,變成不壞之身。

內容

抱朴子

抱朴子魏晉之際是道教理論漸趨成熟的關鍵時期,葛洪於東晉時期對道教理論體系的建構在後世產生了深遠影響,而其構建道教理論體系的努力主要體現其所著《抱朴子內篇》一書中。

然原於《抱朴子內篇》與老莊之密切關係,研究者歷來多關注其與老莊思想之區別,而對它們之間的繼承和轉化語焉不詳。

《抱朴子內篇》對《莊子》的接受,是葛洪在構建道教理論體系時對《莊子》接納、吸收並通過其主觀改造而最終內化的過程。

葛洪對《莊子》文辭、典故及其基本哲學概念,都有意識地進行了繼承與改造。

同時,葛洪還將《莊子》“齊死生”論與道教神仙思想進行了調和,最終構建了較為完備的道教理論體系。

展現了魏晉之際葛洪在道教理論與信仰實踐模式的建設中對以莊子為代表的道家思想有意識地汲取與改造之過程。

一、對《莊子》文本的“碎用”及其論說方式的承襲

抱朴子

抱朴子對《莊子》文本的“碎用”及其論說方式的承襲是葛洪《抱朴子內篇》的典型特徵。在葛洪之前,初期的道教著作往往依附於道家的著作及其理論。

東漢末期的道教經典《老子想爾注》就是通過對《老子》註疏的方式來闡釋道教的基本理論。

漢代的另一部道教著作《太平經》也同樣有化用老莊之言來闡釋教義的作法,可見此法沿襲已久。

葛洪在創作《抱朴子內篇》的過程中沿襲了這一做法。葛洪《釋滯》篇謂:“文子、莊子、關令尹喜之徒??其寓言譬喻,猶有可采,以供給碎用,充御卒乏。”他認為《莊子》寓言多有可取之處,因而在系統闡述其道教思想時,往往化用《莊子》中特定的文本以使得語言的表達更加豐富形象,易於為人所接受,此即所謂“碎用”。

葛洪《論仙》篇論及死生問題時謂:“吾子乃欲延蟪蛄之命,令有曆紀之壽,養朝菌之榮,使累晦朔之積,不亦謬乎?”

其中“蟪蛄”與“朝菌”的形象,即來自於《莊子·逍遙遊》“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”句,用以形容生命短暫。又如,葛洪在批駁反對神仙信仰之人時謂:“夫聰之所去,則震雷不能使之聞,明之所棄,則三光不能使之見,豈輷磕之音細,而麗天之景微哉?而聾夫謂之無聲焉,瞽者謂之無物焉。??況告之以神仙之道乎?”

葛氏以聾盲之人不知震雷三光來比擬心識不明者因自身領悟力有限而不能理解神仙之術的真實存在。此譬喻借用了《莊子·逍遙遊》篇“瞽者無以與乎文章之觀,聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉!夫知亦有之”的論說方式,說明不能理解神仙之術是因為自身的局限,而不能因此否定神仙之術的真實存在。

可見葛洪論述重要的道教理論時,常以“碎用”的形式,承襲《莊子》言辭與其論說方式,只是稍加敷演鋪陳而已。

此外,葛洪在塑造道教理想人物時,亦採用“碎用”的方式,使其更具形象性和感染力。葛洪在描述本飄渺無跡的神仙時,承襲了莊子對“神人”等理想人格的形象化描寫。

比如葛氏認為上乘得道者“乘流光,策飛景,凌六虛,貫涵溶。??逍遙恍惚之中,倘佯彷佛之表。”此種絕對自由的狀態,正是莊子所謂“乘天地之正,而御六氣之辯,以游無窮”的無待逍遙之“至人”“神人”“聖人”。

葛氏所謂次等得道者“能肥遁勿用,頤光山林??養浩然之氣於蓬蓽之中”。此種居蓬蓽之中,而能不改其樂的形象,與《莊子》中衣大布過魏王的莊子、環堵蓬戶的原憲等得道者的形象也極為神似。

葛洪對《莊子》的“碎用”,更深層次的體現對其道教理論體系中極其重要的哲學概念的闡述中。葛氏不僅繼承了《莊子》哲學概念的核心內涵,還沿用了莊子的文辭及論說方法。

如葛洪《暢玄》篇對“玄”所作定義:玄者,自然之始祖,而萬殊之大宗也。眇眜乎其深也,故稱微焉。綿邈乎其遠也,故稱妙焉。其高則冠蓋乎九霄,其曠則籠罩乎八隅。??乾以之高,坤以之卑,雲以之行,雨以之施。胞胎元一,范鑄兩儀,吐納大始,鼓冶億類,迴旋四七,匠成草昧。??增之不溢,挹之不匱??故玄之所在,其樂不窮。玄之所去,器弊神逝。

葛氏認為從抽象而弘大的“元一”“兩儀”到具體而微的“草昧”都是“玄”的外在體現。“玄”深遠微妙非眼目知識所能企及,人之於“玄”只能感悟和順應。在葛洪的道教理論體系中,“玄”包含了莊子所謂“道”的概念是宇宙的絕對本體。

葛洪定義的“玄”與《莊子》對“道”的表述極為相似。

《莊子·大宗師》篇謂:“夫道,有情有信,無為無形;??(道)生天生地;在太極之先而不為高,在六極之下而不為深,先天地生而不為久,長於上古而不為老。”

葛洪謂玄“高則冠蓋乎九霄,其曠則籠罩乎八隅”,“乾以之高,坤以之卑”,其意正與《莊子》類似,都是以時空的無限來形容道的本體地位。同時,葛洪採用描述的方式論說玄的深遠微妙,辭采富麗豐贍,極盡鋪陳敷演之能事,其論說方式亦與《莊子》一脈相承。

神仙方術自秦漢以來延綿不絕,到了東漢末年又為原始道教所汲納,隨著道教的不斷發展,其內在的理論訴求不斷加強,而此類方術往往存在術則有餘、理論不足的缺點。

葛洪《抱朴子內篇》在東晉時期對《莊子》的接受,正是從對《莊子》文本的“碎用”及其論說方式的承襲出發對道教理論體系進行了系統的完善。

二、對《莊子》基本哲學概念的化用與改造

抱朴子

抱朴子葛洪整個道教理論體系的基礎來自於其繼承自老莊的以“道”為宇宙本體的哲學思想。

“道”比較清楚的概念至晚在《老子》中已經提出,莊子則進一步發展了其內涵的豐富性和表述的形象性。

葛洪在《暢玄》《道意》《明本》等篇關於“道”的內涵和表述方式上,都與《莊子》一脈相承。

魏晉之時玄學滋熾,葛洪選擇了具有明顯時代特徵的辭彙“玄”來比附《莊子》的“道”。

但葛洪對“玄”與“道”的概念未嚴格區分,如葛洪《暢玄》篇謂:“夫玄道者,得之乎內,守之者外,用之者神,忘之者器,此思玄道之要也。”將“玄”與“道”並稱連用。

值得注意的是,葛洪所謂“玄”的概念是經過其改造之後的概念,既不同於魏晉時期糅合了老莊思想與儒家經義的“玄學”之“玄”,也不完全等同於《莊子》之“道”。

除了包括《莊子》以“道”為本體的概念,葛氏所謂之“玄”還融入了“氣”的概念,這為其構建道教理論——信仰實踐一體化模式打下了基礎。

《莊子》中對“氣”的概念已有詳細論述。《莊子·至樂》篇謂:“察其始而本無生;非徒無生也而本無形;非徒無形也而本無氣。雜乎芒芴之間,變而有氣,氣變而有形,形變而有生。”

莊子認為萬物生機依附於形體,形體有賴於氣而生成,而氣亦非本來就有,它產生於“芒芴之間”,即因“道”而生。所以莊子的哲學思想中“道”具有本體地位,是終極存在的實在本身,而“氣”則不具本體意義。

葛洪則繼承莊子以“道”為宇宙本體的哲學觀念,又大大豐富並發展了莊子“氣”的哲學內涵,以解決道教如何看待“死生”的核心問題。

葛洪《塞難》篇謂:渾茫剖判,清濁以陳,或升而動,或降而靜,彼天地猶不知所以然也。萬物感氣,並亦自然,與彼天地,各為一物,但成有先後,體有巨細耳。

葛洪認為人與天、地同樣由道生成,並無區別,而萬物生命狀態的延續則來自於“氣”的貫注。“氣”的概念在葛洪的理論體系中,與道一樣是自在之物,不隨物質生滅而出現或消失,但能隨物質生滅而流轉。

正如前文葛洪定義“玄”時謂“玄之所在,其樂不窮。玄之所去,器弊神逝”。葛洪此處的“玄”亦具有“氣”的內涵,他認為“氣”的流轉是萬物生滅的根本原因,他將這種流轉的過程稱之為“化”。

《莊子》哲學中“化”的概念本指萬物在道的統攝下,萬事萬物生生不息,變化無停,無一刻恆定。

它的一個含義是指事物存在的基本方式即事物本身處於誕生與消亡的不斷變化過程中,所謂“方生方死,方死方生。”。另一個含義是指在道的統攝下,物與物之間能相互轉化。莊子《至樂》謂:“種有幾,得水則為繼??青寧生程,程生馬,馬生人,人又反入於機。萬物皆出於機,皆入於機。”

莊子以道為本體觀照萬物,皆無差別;以物觀之,萬物又處於不斷的變化之中。正因萬物本體相同,所以物與物之間沒有絕對界限,因而能相互轉化,臂可為雞,馬可生人,流轉不息。

葛洪繼承和發展了《莊子》“化”論的第二個含義,即物種間的相互作用和轉化。他以實例為證,說明萬物稟氣而生,可相互轉化:“若謂受氣皆有一定,則雉之為蜃,雀之為蛤,??鼉之為虎,蛇之為龍,皆不然乎?”葛洪用當時民眾普遍相信的傳說,來說明萬物能夠相互轉化的根本原因在於萬物源於“道”本體,感“氣”而生。

在莊子哲學的基礎上,葛洪發展了“氣”的哲學內涵,認為氣的流轉(即“化”)能使物體的性質發生轉移。萬物本體的同一性,使得物與物之間可以相互轉化和增益,這成為葛洪神仙思想和煉丹等宗教實踐的理論基礎。

葛洪謂:“餘數見人以蛇銜膏連已斬之指,桑豆易雞鴨之足,異物之益,不可誣也。金玉在九竅,則死人為之不朽。鹽滷沾於肌髓,則脯臘為之不爛,況於以宜身益命之物,納之於己,何怪其令人長生乎?”在葛洪看來,蛇銜膏與手指是不同之物,而能使已斬之指重續;金玉與人體也完全不同,卻能讓屍體不杇,這些都是異物可以相益的佐證。

葛洪認為人與萬物皆稟氣而生,亦可相互轉化,“人之為物,貴性最靈,而男女易形,為鶴為石,為虎為猿,為沙為黿,又不少焉。”

那么人利用“化”的規律合成金丹也可增益於人,使人長生便順理成章了。這也是葛洪煉丹這一宗教實踐的理論支撐。

葛洪論述道:“夫五穀猶能活人,人得之則生,絕之則死,又況於上品之神藥,其益人豈不萬倍於五穀耶?夫金丹之為物,燒之愈久,變化愈妙。黃金入火,百鍊不消,埋之,畢天不朽。服此二物,煉人身體,故能令人不老不死。”

葛洪認為物質間“氣”的流動,具有使物質的某種性質發生轉移的作用:五穀延續人的生命,神藥卻老延年,都是五穀、神藥之“氣”(性質)轉移到人體的作用。

但五穀和神藥之“氣”有容易腐朽的局限性,因此人雖得其“氣”卻不能長生。只有煉製服食金丹這種具“畢天不朽”特性的物質,才能使人超越肉身存在的局限性。這也是葛洪反覆論證草藥不如金丹的道理。

可見,葛洪在承認“道”為宇宙本體的基礎上,豐富並發展了“氣”的概念,以“氣”的流轉闡釋了莊子的“化”論。在此基礎上,葛氏認為不同物質的相互轉化符合自然之理,進而論證了物體性質的可傳遞性,說明了金丹可補益於人的道理,並認為人可以掌握並利用此種規律來實現生命的無限延伸,最終演變成了對人生命永恆之可能性的論證,成為其構建道教神仙信仰和宗教實踐的基石。

三、對《莊子》“齊死生”論與道教神仙思想的調和

抱朴子

抱朴子葛洪《抱朴子內篇》中對人生命永恆之可能性的論證,目的在解決道教的核心問題——死生問題。

生存和死亡是人類永恆的主題,對生與死的不同態度表達了對生命價值的不同認知。葛氏在《釋滯》篇中否定了道家的“齊死生”論:至於文子、莊子、關令尹喜之徒,其屬文筆,雖祖述黃老,憲章玄虛,但演其大旨,永無至言。或復齊死生,謂無異以存活為徭役,以殂歿為休息,其去神仙,已千億里矣,豈足耽玩哉?

葛洪認為《莊子》“齊死生”論與神仙思想判然有別,道家雖尚玄虛,但“永無至言”不得要領。葛洪所謂“至言”即是指道教長生之法。道家崇尚自然,對生死取達觀態度,認為死生相代如同晝夜變化,是自然常態。而葛洪卻認為求長生的神仙之道才是正途,因此對道家的“齊死生”論持反感態度。

然而,面對道家與道教在死生問題上的矛盾,葛洪持調和態度。

其《勤求》篇謂:里語有之:人在世間,日失一日,如牽牛羊以詣屠所,每進一步,而去死轉近。

此譬雖醜,而實理也。達人所以不愁死者,非不欲求,亦固不知所以免死之術,而空自焦愁,無益於事。故云樂天知命,故不憂耳,非不欲久生也。姬公請代武王,仲尼曳杖悲懷,是知聖人亦不樂速死矣。

俗人見莊周有大夢之喻,因復競共張齊死生之論。蓋詭道強達,陽作違抑之言,皆仲尼所為破律應煞者也。老子以長生久視為業,而莊周貴於搖尾塗中,不為被網之龜,被繡之牛,餓而求粟於河侯,以此知其不能齊死生也。晚學不能考校虛實,偏據一句,不亦謬乎?

葛洪借用《莊子》“向死而生”的典故,指出人從出生就受到死亡恐懼的折磨。俗人所認為的莊子不以死生為意,其實只是莊子為說明齊物之道而進行的說理策略,同時也是其不得長生之術無可奈何的放達之態,並非真的意欲“齊死生”。

葛洪指出老莊都有保命全身的遠害之舉,《莊子》“曳尾泥塗”的典故正說明莊子的“貴生”之意。葛洪特地指出:所謂莊子“齊死生”論,只是不明大理的俗人,“偏據一句”者的淺陋之見。那些偽為通達,張“齊死生之論”的俗人,惑亂視聽,葛洪認為他們都當處以極刑。葛洪通過分開討論,把莊子為文之意與俗人的理解區分開來,調和了莊子思想與道教理論在“齊死生”問題上的分歧。

葛洪一方面全力宣揚道家全身保命的“貴生”思想,另一方面則極力排斥其“齊死生”論,最終走向了道教神仙信仰。實際上,莊子“貴生”,順乎自然要求終其天年,固然有保命全身的考慮,然而莊子所追求的更多的是一種不執著於物事的精神自由,因而在對待人的精神賴以存在的肉體的態度上,與葛洪絕不相同。

《莊子·列御宼》篇載:“莊子將死,弟子欲厚葬之。莊子曰:‘吾以天地為棺槨,以日月為連璧,星辰為珠璣,萬物為齎送。吾葬具豈不備邪!何以加此!’”莊子認為人死後肉體不值得留戀,正體現了他齊同萬物,物化不止的思想。

葛洪則極力宣揚莊子“貴生”思想,十分重視精神賴以存在的肉體,認為肉體的存在對修神仙術極其重要,因而採取了諸多法門以保存肉體:“以藥物養身,以術數延命,使內疾不生,外患不入,雖久視不死,而舊身不改,茍有其道,無以為難也。”葛洪認為憑藉丹藥和神仙術,可長生久視,肉身成仙。

葛洪認為“求長生者,正惜今日之所欲”,且絕不“以飛騰為勝於地上”,說明達到神仙境界的修道者留戀世俗生活,以繼續享受世俗生活為樂。安期生等人得道之後皆長時間羈留於世間,盡享世俗生活之樂後,對世俗生活再無留戀才飛升而去,這才是道教神仙信仰的終級追求。

葛洪在對道家和儒教所作的調和,究其緣由:一方面葛洪是為借道家來佐證道教的正統地位,以吸引更多的人加入道教的信仰與實踐;另一方面葛洪藉此維護了老莊在道教中的“聖人”地位,保持了道家思想在其理論體系中的延續性。

秦漢以降,方術盛行,流傳於民間下層的巫鬼道主要強調符水治病、驅邪避災,而上層的方仙道則力求滿足貴族們長生不死的夢想,二者所求僅限於功利性需求的滿足,都在術的層面。

而魏晉時期正是道教理論由原始而漸趨完善的轉型時期,葛洪於此時構建了較為完善的道教理論體系,促使道教在一定程度上擺脫了術的局限。

從葛洪《抱朴子內篇》對《莊子》的接受中可見道教理論體系建立之際,道教對道家理論的自覺汲取及其在本體論上自我完善的努力,這在魏晉道教史上具有典型意義。

歸隱山林

《家語》曰:“不食者,不死而神。”

《說文解字》:“仙:長生仙去。從人從山。”

《釋名》“老而不死曰仙。仙,遷也。遷入山也。故其制字人旁作山也。”

葛洪著有《抱朴子》一書,認為山林是道者避隱合藥之處,強調說:“山林之中非有道也,而為道者必入山林,誠欲遠彼腥膻,而即此清淨也。”(《抱朴子內篇·卷十,明本》)

又說:“是以古之道士,合作神藥,必入名山,不止凡山之中,正為此也。”他認為歸隱山林是一件很莊重,很神秘的事情,“名山為合藥之所”,是他選擇煉丹地的主要外部條件。他認為宗教是神聖的作業,還“宜入名山”,遠離俗人。為道之士“莫不飄渺絕跡幽隱山林。”(《抱朴子內篇·卷四·金丹》)

文學思想

葛洪的文學思想深受王充和陸機的影響,並有所發展。他要求文章發揮社會作用,移風易俗,諷諫過失。

他認為“立言者貴於助教,而不以偶俗集譽為高”(《應嘲》)。

他反對貴古賤今,認為今勝於古,指出“且夫《尚書》者,政事之集也,然未若近代之優文詔策軍書奏議之清富贍麗也。《毛詩》者,華彩之辭也,然不及《上林》、《羽獵》、《二京》、《三都》之汪博富也”(《鈞世》)。

他認為文學風氣當隨時推移,指出“古者事事醇素,今則莫不雕飾,時移世改,理自然也”(《鈞世》)。

葛洪提倡文學創作要雕文飾辭,並主張德行與文章並重。他說:“文章之與德行,猶十尺之與一丈,謂之餘事,未之前聞”。

他還進而提出“本不必皆珍,末不必悉薄”(《尚博》)的論點,從而突破了儒家德本文末的思想藩籬。

老莊文尹

葛洪從儒家的神仙道教的基本立場出發,葛洪對凡是與儒家神仙觀有違的觀念進行了反對,他對老莊道家的態度亦是如此。

葛洪認為,神仙是存在的,也是可以學成的。有些人多年執著求道,卻不得其方。驗之無效,求之無果,皆因學道之人“不分道書良莠而求長生之效”。

如“五千文雖出老子,然皆泛論較略耳。其中了不肯首尾全舉其事,有可承按者也。但暗誦此經,而不得要道,直為徒勞耳,有況不及者乎?文子、莊子、關令尹喜之徒,其屬於文筆,雖祖述黃老,憲章玄虛,但演其大旨,永無至言。或復齊死生,謂無異以存活為徭役,以殂歿為休息,其去神仙,已千億里矣,豈足耽玩哉?其寓言譬喻,猶有可采,以供給碎用,充御卒乏,至使末世利口之奸佞,無行之弊子,得以老莊為窟藪,不亦惜乎?”

葛洪認為老、文、莊、關“泛論較略”、“永無至言”,顯然是指這些書籍無關神仙之事。言下之意,只有大談神仙,才是“至言”。道徒暗誦五千言,不得要領,於修道無益。能力不及者,更為徒勞。

因此,對於《莊子》宣揚的齊生死觀,葛洪的反感就更為用力。他認為,《莊子》“或復齊生死,謂無異以存活為徭役,以殂歿為休息,其去神仙,已千億里矣。豈足耽玩哉!”《莊子》離神仙如此遙遠,當然不值得學道之人耽玩。

眾所周知,在《老子》和《莊子》內篇中,並無長生不死的思想。《老子》只講長生久視,《莊子》雖講“養生”,但主要是指追求精神上超脫,而非肉體不死。在生命觀上,老莊道家和道教仙學存在著嚴重衝突。

《抱朴子》中有許多神仙言論,如:“夫神仙之法,所以與俗人不同者,正以不死為貴耳”。葛洪對《莊子》生死同一的生命觀大加笞伐,便是從道教仙學宣揚肉身可以不死的神學目的論出發的。因此,清人孫星衍在《校刊抱朴子內篇序》中評價《抱朴子》時說:“尋其旨趣,與道家判然不同。”

葛洪還從儒家的政治立場反對老莊。“所以貴儒者,以其移風易俗,不惟揖讓與盤旋也。所以尊道者,以其不言而化行,非獨養生之一事也”。以此為原則,葛洪對老莊思想體系中除養生之外,凡違背儒家政治立場的內容進行了批駁。

如《外篇·用刑》云:“世人薄申韓之實事,嘉老莊之誕談。然而為政莫能措刑,殺人者原其死,傷人者赦其罪,所謂土校瓦胾無救朝飢者也。”這即是說,老、莊是不能“救朝飢”的“誕談”,申、韓才真正的是為政之“實事”,其著眼點在於二者的“為政”之“用”。

他還說,“道家之學,高則高矣,用之則弊,遼落迂闊,譬如干將不可以縫線,巨象不可以捕鼠……,治理國家還得用儒、法的那一套理論。

葛洪還聲稱自己“常恨莊生言行自伐,桎梏世業,身居漆園,而多誕談,好畫鬼魅,憎圖狗馬;狹細忠貞,貶毀仁義”。對莊子言辭怪誕、超脫世外、貶毀忠貞仁義十分不滿。

因此,在他看來,《莊子》之言絲毫無益於社會:“可謂雕虎畫龍,難以征風雲;空板億萬,不能救無錢;孺子之竹馬,不免於腳剝;土柈之盈案,無益於腹虛也。”很顯然,以上評價均是以老莊對社會是否有“用”為標準的。他曾說魏晉士人的言行是“污引老莊,強為放達”。

在“屬儒家”的《抱朴子·外篇》中,他多次呼籲“興復儒學”,其中,《勖學》、《崇教》篇以談論儒家之學和儒家之教為中心。例如《勖學》以子鄙為例,論及“漸漬道訊”,“成化名儒”;對周公、孔子、董仲舒好學不倦的精神給予高度評價,認為他們分別是“上聖”、“天縱”、“命世”,表現出對傑出儒者的讚賞態度;對“世道多難,儒教淪喪,文、武之軌,將遂凋墜”的現世十分擔憂,明確提出要尊崇儒教。

所以,葛洪的儒家道教就把老子拉下神壇換上印度化的元始天王。並旗幟鮮明的用儒家立場反對鮑敬言。

歷史版本

抱朴子

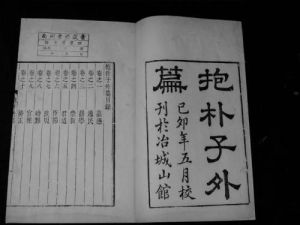

抱朴子《抱朴子內篇》有宋本,今存遼寧省圖書館。

《道藏》本。

明刊單行本以魯藩本為善。

清代刊本以孫星衍《平津館叢書》本為佳。

嚴可均輯有《抱朴子內篇佚文》10卷。

梁陶弘景曾撰《抱朴子注》二十卷,已佚。

今人王明著《抱朴子內篇校釋》(中華書局1985年版),通行於世。

此書通行的版本還有《四部叢刊》影明本、《漢魏叢書》本、《諸子集成》本。

龐月光《抱朴子內篇全譯》、《抱朴子外篇全譯》

評價

抱朴子

抱朴子高似孫:“予自少惑於方外之說,凡丹經卦義,秘籍幽篇,以至吐納之旨,歺煉之悴,沈潛啟策,幾數百家。靡不竭其精而賾其隱,破其鋋而造乎中,猶未以為得也。於是棄去,日攻《易》,日讀《繫辭》,所謂天地之幾,陰陽之妙,相與橐籥之,甄治之,而吾之道,盡在是矣。……及觀稚川、弘景諸人所錄及內、外篇,則往往皆糟粕而筌蹄矣。”

宋濂:“著《內篇》二十卷,言神仙、黃白、變化之事;《外篇》十卷,駁難通釋。洪深溺方技家言,謂神仙決可學,學之無難;合丹砂、黃金為藥而服之,即令人壽與天地相畢,乘雲駕龍,上下太清。其他雜引黃帝御女及三皇內文劾召鬼神之事,皆誕褻不可訓。……洪博聞深洽,江左絕倫,為文雖不近古,紆徐蔚茂,旁引而曲證,必達己意乃止,要之,洪亦奇士,使舍是而學《六藝》,夫孰御之哉?惜也”。

傅山:“道家者流,而不善讀莊生之書,吾不慊(喜歡、滿意)也。”

方維甸:“稚川之學,匪特與道家異(指老莊),並與後世神仙家無兒微之合(指內丹等術)。”

孫星衍:“尋其旨趣,與道家(指老莊)判然不同。”

四庫全書:“其書內篇論神仙吐納、符籙克治之術,純為道家之言(指神仙);外篇則論時政得失,人事臧否,詞旨辨博,饒有名理。”

吳德旋:“聞之桐城姚刑部云:《抱朴子外篇》依於儒家,言多足取;其《內篇》,絕鄙誕可笑.以洪之為人核之,言不宜有是.殆後世黃書》,合刺其遺為《西京雜記》,江左人謂是吳均依託為之.觀此,足知洪書之多偽托矣.夫士憤志求先聖道,思著書以傳於後,然泯無聞焉甚眾,而誕者之為反得不廢,何耶?”

鈕樹玉:“余讀《抱朴子》,而知風氣足以囿人也。抱朴子之學博矣,其言辨,而識見超悟未能絕人。《內篇》淪神仙,似不及《真浩》;《外篇》談時事。未必過《淮南》也。至於文詞雕琢,華多實少,則六朝之所尚矣。風氣之足以囿人也!”

范文瀾:“《抱朴子外篇》,完全是儒家的面貌,不見怪誕的語句。特別是《詰鮑篇》,用荀子和韓非子的觀點駁斥道家學派鮑敬言。……他在《漢過篇》說‘反經(儒經)詭(違)聖(周孔),順非而博者,謂之老莊之客。……左道邪術,假託鬼怪者,謂之通靈神人;卜占小數,誑飾禍福者,謂之知來(知未來)之妙’。這不僅否定了老莊學派,否定了今文經學和陰陽五行學派,甚至連自己《內篇》所講的那些神仙術也否定了。他最後不得不歸到古文經學派方面來,承認‘王仲任(王充)作《論衡》八十餘篇,為冠倫大才’,而《論衡》恰恰是反對一切妖妄的儒學著作。”

陳國符:“此書之內,葛洪似無創見。”

思想內容

所謂“葛氏道流派”辨析,什麼是“葛氏道”?

按小林正美的說法是:葛氏道始於三國吳的左慈,左慈以後,是葛玄、鄭隱、葛洪、葛望、葛巢甫等,代代以葛氏一族為中心繼承的道流……到劉宋末,葛氏道似就消失了。

小林正美所謂“道流”,就是中國研究者通常所謂“道派”。

他說:六朝時代江南存在著天師道、葛氏道和上清派三大道流。這裡面所說的道流,是指共同尊尚特定的道典、共同信仰特定的神格、共同實踐特定仙術的人派別和這些人的思想系脈。但是,用小林自己歸納的道流標準來衡量,所謂葛氏道並不符合。我們可以從三個方面加以辨析。

其一,被小林舉為葛氏道傳人的左慈、葛玄、鄭隱、葛洪、葛巢甫等人,在尊尚道典方面,有幾種不同的情況(至於葛望,實無可用資料,不在討論之列)。

陶弘景

陶弘景眾所周知,《抱朴子》最推崇金丹術。左慈(字元放)、葛玄(字孝先)最尊尚的也可能是「金丹仙經」。

葛洪《抱朴子內篇》明載:昔左元放於天柱山中精思,而神人授之金丹仙經。會漢末亂,不遑合作,而避地來渡江東,志欲投名山以修斯道。余從祖仙公,又從元放受之,凡受《太清丹經》三卷及《九鼎經》一卷、《金液丹經》一卷。余師鄭君者,則余從祖仙公之弟子也,又從余祖受之,而家貧無用買藥。余親事之,灑掃積久,乃於馬跡山中立壇盟受之,並諸口訣之不書者。(〈金丹〉)

而鄭隱(字思遠)卻最推崇《三皇內文》與《五嶽真形圖》。《抱朴子內篇?遐覽》載:「余聞鄭君言,道書之重者,莫過於《三皇內文》、《五嶽真形圖》也。」《三皇內文》是三皇派的經典,三皇派與金丹派旨趣有所不同。據《雲笈七籤》卷六〈三洞經教部〉介紹,《三皇經》是「命召咒文,雲三皇治世各受一卷以理天下,有急皆召天地鬼神敕使之」。葛洪在《抱朴子內篇》中遵從師教介紹了這兩部道書的重要意義,但卻委婉地表現有所保留:

上士入山,持《三皇內文》及《五嶽真形圖》,所在召山神,及按鬼錄,召州社及山卿宅尉問之,則木石之怪,山川之精,不敢來試人……余聞鄭君之言如此,實復不能具知其事也。(〈登涉〉)

也許葛玄、鄭隱對三皇派和金丹派都有興趣,但葛洪明確反對祭祀鬼神,主張「祭禱之事無益也,當恃我之不可侵也,無恃鬼神之不侵我也」(《抱朴子內篇?道意》),說到「厭劾鬼魅」等術時,認為「此皆小事」(《抱朴子內篇?微旨》)。

《真誥敘錄》載,「葛巢甫造構《靈寶》,風教大行」。據日本學者小林正美考證,葛巢甫造作的靈寶經主要是《靈寶赤書五篇真文》,可能還有為上述「真文」作解說的《靈寶赤書玉訣妙經》。而他將他所造之經托為葛玄得自真人降授。葛巢甫必然尊崇《靈寶赤書五篇真文》等新出靈寶派經典,但左慈、葛玄、鄭隱、葛洪等人生活在新靈寶經出世之前,當然不可能尊崇新靈寶經。

可見,左慈、葛玄、鄭隱、葛洪、葛巢甫等人,並非「共同尊尚特定的道典」。

其二,上述諸位最尊奉的神格,也有幾種不同的情況。

抱朴子

抱朴子左慈、葛玄、鄭隱尊奉何神,無直接材料可考。不過他們都是金丹派,那麼我們不妨間接推斷,他們主要尊奉的可能是元君、老子。因為金丹派神話中的主要神格,據《抱朴子內篇?金丹》所述,應是元君,亦稱太乙元君,他是「老子之師」,「天下眾仙皆隸焉」。

如果說他們兼習三皇派(鄭隱的三皇派色彩最濃),那麼他們主要尊奉的也可能是天地人三皇君。因為三皇派神話中的最高神格,據《無上秘要》卷六〈帝王品〉引《三皇經》所述,應是天地人三皇,他們是由「大有之祖氣」化成的,又名天寶君、神寶君、靈寶君。葛洪作為金丹派要角,也尊奉元君、老子,但並未把元君視為最高神格。

綜觀《抱朴子》內外篇,雖然兼綜諸子之學,但基本傾向還是儒家的。唐長孺師指出,葛洪的學術是「神仙讖緯之學」、「禮制典章之學」與「陰陽律歷之學」的結合,這「正是董仲舒以降漢儒治學的特徵,也是江南儒生自陸績、虞翻、賀循以至葛洪自己治學的特徵」,因而「我們完全有理由說葛洪是漢代遺風的繼承人」。

葛洪在《抱朴子內篇》中主張儒道兼修,「道本儒末」,但他是要以本固末,而不是留本棄末。《抱朴子內篇》說到儒道二者的分工:升降俯仰之教,盤旋三千之儀,攻守進趣之術,輕身重義之節,歡憂禮樂之事,經世濟俗之略,儒者之所務也。

外物棄智,滌盪機變,忘富逸貴,杜遏勸沮,不恤乎窮,不榮乎達,不戚乎毀,不悅乎譽,道家之業也。儒者祭祀以祈福,而道者履正以禳邪。(〈明本〉)他是把「祭祀以祈福」這種宗教性活動劃在「儒者」的職責範圍內的,也就是說,在「神道設教」的意義上,葛洪是毫不含糊的儒教中人。

所以,我仍然認為:「葛洪既不是道教組織的成員,也不是道教思想的同情者」,而「後來的道教徒牽強附會地把葛洪引作同道先哲,不過是借重葛洪的博學能文以壯本教聲勢」。

葛洪稱鄭隱「本大儒士也,晚而好道,由以《禮記》、《尚書》教授不絕」(《抱朴子內篇?遐覽》)。似乎在葛洪眼中,師傅鄭隱也和自己一樣,是儒道兼修的儒教中人。我仍然認為,葛洪「本志是要申道義昌儒教而兼濟天下,只是因為處境不順,才不得已而求其次,修道術以獨善其身」。

所以《抱朴子》裏沒有談到過與儒教神靈體系不同的另一個神靈體系、另一個最高神格。如果說他心目中有一個最高神格,恐怕還應該是儒教那個介於人格與非人格之間的「天」,其人格化的象徵就是皇帝才有權祭祀的「天帝」。至於葛巢甫,他尊奉的應該是新靈寶經建構的新神格。他造構的《靈寶赤書五篇真文》,原本已無從得見,《道藏》洞真部本文類《元始五老赤書玉篇真文天書經》大致即是。此經假託為元始天尊授予太上大道君,其中主要尊奉的神格是五方五老,及其上位神「元始」。可見,左慈、葛玄、鄭隱、葛洪、葛巢甫等人,並非「共同信仰特定的神格」。

其三,上述諸位所實踐的道術,也有幾種不同的情況。

葛洪

葛洪據《抱朴子內篇金丹》所說,他們因傳授金丹仙經而形成幾代師徒關係。《抱朴子內篇黃白》還說:「鄭君言,曾與左君於廬江銅山中試作,皆成也。」《後漢書左慈傳》載左慈擅長變化之術,該傳注引曹丕《典論》,則說左慈擅長補導養生之術。

《抱朴子內篇釋滯》載葛玄「能閉氣胎息」,「每大醉及夏天盛熱,輒入深淵之底,一日許乃出」。鄭隱則注重三皇派敕使鬼神之術。葛洪得傳眾多方術,但最注重的只是金丹術。

而葛巢甫造構的《靈寶赤書五篇真文》,強調五篇真文作為符咒的威力,其威力可以歸納為四:一是人可以成神仙;二是可以使天的運行正常,三是可制治死者世界(羅酆山)的鬼魔(六天),四是在洪水之際免於淹死。

顯然葛巢甫對金丹術等技術實驗性的長生成仙之術缺乏興趣。技術實驗性的長生成仙之術重在自力,是以自身的努力為基礎的,而五篇真文的符咒成仙之術則重在他力,以對外在神力的依傍為基礎,兩者趣向相反。左慈、葛玄、鄭隱、葛洪等道術實踐的目的基本上是個人性的,而葛巢甫道術實踐的目的在很大程度上超乎自身個人範圍,涉及全社會。

後來在五篇真文基礎上發展起來的許多靈寶派經書,接受大乘佛教影響,更加提倡無量度人,貶稱個人解脫之道為小乘。例如《道藏》太平部所收《太上洞玄靈寶本行宿緣經》曰:「宗三洞玄經,謂之大乘之士。先度人,後度身,坐起臥息,常慈心一切。」同部所收《太上洞玄靈寶本行因緣經》稱赤烏三年(240)葛玄於勞盛山向一批道士開示他們未得天仙之由,是因他們:「前世學道受經,少作善功,唯欲度身,不念度人;唯自求道,不念人得道。

不信大經弘遠之辭,不務齋介,不尊三洞法師,好樂小盛,故得地仙之道。」可見,左慈、葛玄、鄭隱、葛洪、葛巢甫等人,並非「共同實踐特定仙術」。

所以,不能認為他們屬於同一個道派。所謂有一個葛氏道流派的判斷,不能成立。

所謂「葛氏道教世家」辨析

即使證明了葛氏道流派說不能成立,也還不等於證明「葛氏道教世家」說不能成立,因為道教世家的流派屬性並不是不可改變的。所以,進一步的辨析還是需要的。以下從兩個方面加以辨析。

其一,道教是不是東吳兩晉丹陽葛氏家族的「家世信仰」?

抱朴子

抱朴子《抱朴子外篇自敘》載有葛洪家世資料:洪曩祖為荊州刺史。王莽之篡,君恥事國賊,棄官而歸,與東郡太守翟義共起兵,將以誅莽,為莽所敗,遇赦免禍,遂稱疾自絕於世。莽以君宗強,慮終有變,乃徙君於琅邪。君之子浦廬,起兵以佐光武,有大功。光武踐祚,以廬為車騎,又遷驃騎大將軍,封下邳僮縣侯,食邑五千戶。開國初,侯之弟文隨侯征討,屢有大捷。

侯比上書為文訟功,而官以文私從兄行,無軍名,遂不為論。侯曰:「弟與我同冒矢石,瘡痍周身,傷失右眼,不得尺寸之報,吾乃重金累紫,何心以安?」乃自表乞轉封於弟。

書至上請報,漢朝欲成君高義,故特聽焉。

文辭不獲已,受爵,即第為驃騎營立宅舍於博望里,於今基兆石礎存焉。又分割租秩,以供奉吏士,給如二君焉。驃騎殷勤止之而不從。驃騎曰:「此更煩役國人,何以為讓」乃托他行,遂南渡江,而家於句容。子弟躬耕,以典籍自娛。文累使奉迎驃騎,驃騎終不還。

又令人守護博望宅舍,以冀驃騎之反,至於累世無居之者。洪祖父學無不涉,究測精微,文藝之高,一時莫倫。有經國之才,仁吳,歷宰海鹽、臨安、山陰三縣,入為吏部待郎,御史中丞,廬陵太守,吏部尚書,太子少傅,中書,大鴻臚,侍中,光祿勛,輔吳將軍,封吳壽縣侯。洪父以孝友聞,行為士表,方冊所載,罔不窮覽。仕吳五官郎,中正,建城、南昌二縣令,中書郎,廷尉,平中護軍,拜會稽太守。

未辭而晉軍順流,西境不守,博簡秉文經武之才,朝野之論,僉然推君,於是轉為五郡赴警。大都督給親兵五千,總統征軍,戍遏疆場。天之所壞,人不能支,故主欽若,九有同賓,君以故官,赴除郎中,稍遷至大中大夫,歷位大中正,肥鄉令。

縣戶二萬,舉州最治,德化尤異,恩洽刑清,野有頌聲,路無奸跡,不佃公田,越界如市,秋毫之贈,不入於門,紙筆之用,皆出於私財,刑厝而禁止,不言而化行。以疾去官,發詔見用為吳王郎中令,正色弼違,進可替不,舉善彈枉,軍國肅雍。遷邵陵太守,卒於官。

又據陶弘景〈吳太極左官葛仙公之碑〉載:祖矩,安平太守,黃門郎。從祖彌,豫章等五郡太守。父焉,字德儒,州主簿,山陰令,散騎常侍,大尚書。代載英哲,族冠吳史。

據此可見,漢晉丹楊葛氏家族是一個標準的儒教世家,其王莽時代的先祖就是堅守儒教盡忠報國大義的高級士大夫,這位先祖的下一代葛浦廬、葛文兄弟倆,既能建功立業光宗耀祖,又能表現孝悌禮讓的美德,堪稱儒教士大夫的典範。葛浦廬自下邳遷居丹楊以後,仍保持修身齊家治國平天下的儒教傳統。

傳到葛洪的祖父葛系、父親葛悌(二人名據《晉書?葛洪傳》),都是孝悌忠信,高官顯爵。這個家族總體上何曾有背棄儒教歸依道教的異端傾向?劉屹近著《神格與地域》,內有「晉宋『奉道世家』研究」一節,考證頗詳。

該節「結語」中有謂:世家子弟個人的信仰選擇,還具有相當程度的靈活性,他們並非真正意義上的祖父子孫相系、全家世代奉道。如王獻之的兒子跟隨高僧慧遠出家為道敬法師,郗愔與郗曇兄弟虔誠奉道,而郗愔之子郗超卻奉佛,著有《奉法要》。

可見,道教信仰在東晉士族那裏首先是依個人志向、情操而定的,並沒有某種固定的家傳信仰和組織紐帶在起作用。其說有理,可為本文拙論添加旁證,形成支援。葛玄、葛巢甫等人的棄儒學道,葛洪的「道本儒末」式兼修儒道,顯然都只是他們背棄家族主流傳統的個人邊緣化行為。東吳兩晉丹楊葛氏家族的「家世信仰」,顯然是儒教而不是道教。

其二,葛玄、葛洪、葛巢甫等人的道教信仰是不是「代代以葛氏一族為中心繼承」?

《抱朴子內篇?金丹》明言葛玄師從左慈受金丹仙經,葛玄的道法也沒有直接得到任何一個家族子弟的傳承。以致他的隔代族人葛洪還必須到家族以外尋求道法明師。

據《抱朴子內篇遐覽》所述,葛洪雖然「幸遇明師鄭隱」,而且知道鄭隱正是葛玄的徒弟,但開始一段時間葛洪並沒有繼承葛玄遺產的清晰志向,以致鄭隱批評他「意在於外學,不能專一」。

而且鄭隱也並不因為葛洪是葛玄的侄孫就馬上重點培養,他只是在發現葛洪「有甄事之才,可教也」之後,才給予特殊對待。葛洪的道法是曾否向家族子弟傳承,也找不出可靠的證據。

收集稗遺文獻,可以找到幾個葛洪徒弟的名字,一是滕昇,見於《神仙傳序》;二是海安君望世(尚不知是海安君望世一人,還是海安君、望世二人),見於《道教義樞》卷二「三洞義第五」引《真一自然經》;三是黃野人,見於《歷世真仙體道通鑑》卷二十四及《古今圖書集成》「方輿彙編山川典」卷一百八十九引《羅浮山記》。看來他們都不是葛洪的族人。

《晉書葛洪傳》稱葛洪晚年赴嶺南時「將子侄俱行」,但這些子侄們大概不是跟著道士葛洪去學道,而是跟著勾漏令葛洪去謀世俗前程的。所以葛洪不當官而到羅浮山煉丹以後,跟隨他南來的一個侄兒(兄子)葛望就去出任廣州刺史的記室參軍了。葛巢甫的道法與葛玄、葛洪迥然不同,他造構《靈寶赤書五篇真文》等新靈寶經,為靈寶派起到了奠基作用,富於獨創性,顯然不是由家族繼承來的。

葛玄、葛洪、葛巢甫等人的道教信仰,都不是家族內部傳承的結果。這樣也就進一步印證了東吳兩晉丹楊葛氏家族內部沒有道教信仰的傳統。所以,「葛氏道教世家」說和「葛氏道流派」說一樣,都不能成立。

內容分類

《內篇》和《外篇》

《抱朴子內篇》主要講述神仙方藥、鬼怪變化、養生延年,禳災卻病,屬於道家(指神仙)。

其內容可以具體概括為:論述宇宙本體、論證神仙的確實存在、論述金丹和仙藥的製作方法及套用、討論各種方術的學習套用、論述道經的各種書目,說明世人修煉的廣泛性。

《抱朴子外篇》則主要談論社會上的各種事情,屬於儒家的範疇,也顯示了作者先神仙后儒教的思想發展軌跡。其內容可具體概括為:論人間得失,譏刺世俗,講治民之法;評世事臧否,主張藏器待時,克己思君;論諫君主任賢能,愛民節慾,獨掌權柄;論超俗出世,修身著書等。

總之,《抱朴子》將玄學與讖緯神學,方術與金丹、丹鼎與符、儒學與神仙統統納為一體之中,從而確立了他的神仙理論體系。

葛洪提出了神仙必須積累善行,建立功德,慈善為懷。

《抱朴子》中強調人不能單純地從修煉方術入手,人生的抱負也不能僅僅是遁隱山林,要想真正修煉成仙還要建功立業、修身齊家治國平天下。

主張在現實社會生活中獲得精神解脫和煉得肉體飛升,既做到立時濟世,又得超凡入聖。如他說:“上士得道於三軍,中士得道於都市,下士得道于山林。”他認為修煉既可以保德致長生,也可以治世致太平。通過修煉還可以獲得長生,身體不傷,是最大的孝道。

葛洪著述篇目和卷數如下:《抱朴子內篇》20卷,《抱朴子外篇》50卷,《神仙傳》、《隱逸傳》、《良吏傳》、《集異傳》各10卷,《移檄章表》30卷,《碑誄詩賦》100卷,《金匱藥方》100卷,《抄經史百家言》310卷,《肘後備急方》4卷;此外尚有《抱朴子養生論》、《大丹問答》、《葛洪枕中記》、《稚川真人較正術》、《抱朴子神仙金溝經》、《葛稚川金本萬靈論》以及託名劉歆撰的《西京雜記》等。以上著作大部分已亡佚。

《正統道藏》和《萬曆續道藏》共收標名葛洪的著作13種,部分為後人誤題或偽托,但大多確為葛洪所撰。

《抱朴子》卷數

《抱朴子外篇》的撰寫時間與問世,均早於《抱朴子內篇》。

《道藏》將其兩書刻在一處,並且在《內篇》之後,《外篇》之前,間隔一種《抱朴子別旨》。明人刻此書,從《道藏》中取出,總名為《抱朴子》。

據《晉書·葛洪傳》可知,《抱朴子》內外篇原共有116篇。今本已非完帙,亡佚40餘篇。嚴可均在《鐵橋漫稿》《代繼蓮龕為抱朴子敘》中說:“今本僅《內篇》之十五六,《外篇》之十三四耳。”

《內篇》卷前有葛洪《序》,稱《內篇》20卷。《隋書·經籍志》稱《內篇》21卷,《音》1卷,入“道家”。

《新唐書·經籍志·道家》稱《內篇》10眷。

《宋史·藝文志·雜家》稱《內篇》20卷。《郡齋讀書志》稱《內篇》20卷。歷代著錄以20卷為多,《內篇》原當為20卷。《道藏》所收即為20卷,卷各一篇,共20篇。《外篇》卷後有葛洪《自敘》,稱著“《外篇》50卷”。

《隋書·經籍志》稱《外篇》30卷,入“雜家”。

《新唐書·經籍志·雜家》稱《外篇》20卷。

《宋史·藝文志·雜家》稱《外篇》50卷。

晁公式《郡齋讀書志》稱《外篇》10卷。

陳振孫《書錄解題》曰:“《館閣書目》有《外篇》50卷,未見。”紛紜錯互,說法不一。《道藏》所收《外篇》為50卷,與自敘合。

《內篇》基本內容

葛洪因道書事多隱語,道士臆斷妄說者眾,故著是書“粗舉長生之理”。

《內篇》以玄、道,一為宇宙本體,論證神仙之存在。備述金丹、黃白、辟穀、服藥、導引、隱淪、變化、服炁、存思、召神、符籙、乘躋、諸術。是書集漢晉金丹術之大成,並雜有醫藥、化學等方面知識。是研究我國古代道教史和科學技術史的重要資料。

《暢玄卷第一》論宇宙本體“玄”,認為“玄”為世界萬物的始祖。要人“思玄道”,稱得玄則長生。他的這一學說與魏晉玄學互為影響。

《論仙卷第二》論證神仙實有,大可成仙,駁斥人們對神仙的種種懷疑。

《對俗卷第三》繼續論證神仙實有,舉出動物長壽的例子和道理加以說明。還認為仙道與孝道相一致,求仙需積善去惡。該篇還著錄了不少種古佚道書。

《金丹卷第四》論述金丹之道,認為金丹為仙道之極。該篇詳細記錄了煉製金丹的方法,包括盟約、結伴、祭神、藥物、經典、名山、吉日等。篇中還記載了許多現已失傳的煉丹著作。

《至理卷第五》論有無、形神關係,強調“氣”的作用。該篇闡述醫理,提倡崇尚良醫,反對巫術迷信,指出道士應兼修醫術,並記載了服藥、行氣、禁咒等法。

《微旨卷第六》認為淺見之徒不信成仙,不足為怪。述九丹金液為眾術之主,及寶精受氣、守身鍊形、房中等術。強調修仙必須積善,有三屍、灶神察人善惡等。

《塞難卷第七》論述成仙皆由命中注定,凡人可以成仙。認為儒者是易中之難,道者是難中之易。動火成仙只能對中等以上人起作用,下愚之人不會相信。並引《龜甲文》曰“我命在我不在天,還丹成金億萬年。”

《釋滯卷第八》認為佐時與輕舉可以兼修,修仙不妨礙治國。並言寶精、行炁、服藥為求仙之至要,不可專靠房中本。又認為對道書要加以選擇。

《道意卷第九》論道為宇宙本體,道本無名。勸人修道而不要祭禱鬼神,斥責張角、李寬等淫祀妖邪、奸亂淺陋。

《明本卷第十》認為神仙先儒教後,黃老並不比堯舜周孔遜色。並且指出,上士得道於三軍,中士得道於都市,下士得道于山林。

《仙藥卷第十一》述各種仙藥,包括五芝、雲母、雄黃、玉、金、銀、真珠、草木藥、丹砂、松脂等。詳述產地及採制、服用等方法,並證以神仙故事和傳說。

《辨問卷第十二》論“聖人不必仙,仙人不必聖。”認為聖人不修仙,是命中無緣,不能因聖人不為,便說天下無仙。

《極言卷第十三》強調學仙必須求師。黃帝、老子、彭祖、安期等皆不死,均有師傳。又說長生必須補損,養生在於以不傷力本。

《勤求卷第十四》論求真師、勤修煉。勸大要勤於求師,而且要慎擇真師。

《雜應卷第十五》論述斷谷、卻寒、卻熱、服藥、辟五兵、吞氣、隱淪、去病、召神、乘躋、占卜、堅齒、變化、導引、聰耳、明目、登涉、辟疫、存思、符籙等方術。

《黃白卷第十六》述黃白術。認為天下事物均可變化,故黃金、白銀可以燒煉而成。指出煉黃白必須師授口訣,必須擇清潔之地。燒煉黃白不是為了致富,而是為了長生。該篇還詳細介紹了幾種黃白術。

《登涉卷第十七》述入山遠遊諸術。有辟鬼邪、蛇龍、毒魅、虎狼及入水諸法,包括服符呼籙、鏡照葦撾、禁炁封印、遁甲擇日、步虛誦咒、佩藥服丸等。

《地真卷第十八》論金丹及守真一、守玄一之道。葛洪稱“道起於一”,謂“一”有姓名服色,在三丹田之中。守一可以去邪,獲得長生。

《遇覽卷第十九》述道經書目。葛洪閱其師鄭隱之藏書,著錄備種道書神符凡260種。這些道書大部分己亡佚,唯賴此載可以略窺晉之前道書之梗概。

《祛惑卷第二十》論識別神仙之真假。強調要勘求明師,謹防庸師、假師,並舉例說明。葛洪認為,只有通曉金丹術者才是真師。

《外篇》的基本內容

《外篇》言人事,以儒為宗,反映了葛洪儒教的思想。

《弭訟》等9篇論述時政得失,譏刺世俗,言治民之法。

《臣節》等7篇評人事臧否,主張藏器待時,克己思君。

《君道》等14篇諫君主任賢舉能,愛民節慾,獨掌權柄。

《勖學》、《崇教》兩篇論超俗出世。

《交際》等5篇論修身。

《鈞世》等7篇論文言著書之貴。

《詰鮑》篇主張有君。

《博喻》、《廣譬》兩篇皆替喻,重複諸篇思想。

《自敘》一篇殿後,乃自傳體,亦為全書之序。

《外篇》論時政得失,托古刺今,譏評世俗,述治民之道,主張任賢舉能,愛民節慾。《四庫提要》謂其“辭旨辨博,饒有名理。”魯迅贊其“論及晉末社會狀態”。

《外篇》還闡述了進步的文學觀,強調要注重思想內容和社會作用,主張立言必須有助於教化,同時提倡文章與德行並重。認為文學是發展的,今勝於古,既要反對唯古是尊,又要反對厚今薄古。強調文學批評要注意作者的風格、個性,要廣錄博收,反對偏嗜和淺嘗。

葛洪在《抱朴子》一書之中,將玄學與道教納為一體,將神學與道學納為一體,將方術與金丹納為一體,將丹鼎與符炁納為一體,將儒學與仙學納為一體,從而確立了道教的神仙理論體系。

唐密九秘

九字真言,出自東晉葛洪的《抱朴子內篇·登涉》,原文有兩種說法。

一種是“臨兵斗者,皆陣列前行”;一種是“臨兵斗者,皆數組前行”。

唐密傳入日本時,被誤抄為“臨、兵、斗、者、皆、陣、列、在、前”,而成為日本修驗道之山伏所重視的咒法。