內容梗概

此書中既無臆造的人物,又無虛構的事件。人與地,都稱其真姓實名。如果用的是姓名縮寫,則系出於私人性質的考慮。如果什麼名稱也沒有用,那只是因為人的記憶力沒有把姓名保留下來——而所寫的事實都是千真萬確的。

“獻給沒有生存下來的諸君,要敘述此事他們已無能為力。但願他們原諒我,沒有看到一切,沒有想起一切,沒有猜到一切。”

1970年諾貝爾文學獎得主亞歷山大·索忍尼辛的史詩般巨著《古拉格群島》就是以這樣沉痛的題辭開篇。1973年,索忍尼辛決定將這本書秘密送往西方發表,這成了蘇聯政治史研究的一個重要事件。可以說,蘇聯當局決定剝奪索忍尼辛的國籍,並將其強行驅逐到歐洲,與這本書的出版關係極大。

這部長達140 萬字的巨著,堪稱蘇聯列寧和史達林時期法制歷史最精煉的描摹。所謂“古拉格”,即“勞動改造營管理總局”,原是蘇聯勞改制度的象徵。作者將其比喻為“群島”,意在指出這種制度已經滲透到蘇聯政治生活的每個領域,變成了蘇聯的“第二領土”。全書分監獄工業、永恆的運動、勞動消滅營、靈魂與鐵絲網、苦役刑、流放、史達林死後7部,既以“群島居民”的經歷為線索,又穿插了蘇聯勞改制度發展史中的大量資料,結構宏大,卷帙浩繁,充分顯示了諾貝爾文學獎得主駕馭材料的能力。書中有激昂的控訴,憤怒的譴責,也有尖銳的嘲諷,深切的訴說,是深刻理解蘇聯政治體制重要的參考著作。

作品目錄

上內容提要

第一部 監獄工業

第一章 逮捕

第二章 我國下水管道的歷史

第三章 偵查

第四章 藍滾邊

第五章 最初的監室——最初的愛

第六章 那個春天

第七章 在機器間

第八章 襁褓中的法律

第九章 法律在壯大

第十章 法律成熟了

第十一章 處以“最高措施”

第十二章 監禁

第二部 永恆的運動

第一章 群島之舟

第二章 群島之港

第三章 囚徒運輸隊

第四章 從島嶼到島嶼

附錄

人名索引

機關名稱及專用術語

中內容提要

第三部 勞動消滅營

第一章 阿芙樂爾的手指

第二章 群島露出海面

第三章 群島病灶的擴散

第四章 群島在硬結

第五章 群島的根基

第六章 “拉來法西斯啦!”

第七章 土著的生活

第八章 勞改營里的婦女

第九章 雜役

第十章 政治犯的替身

第十一章 思想純正分子

第十二章 “砰一砰一砰

第十三章 再交出一層皮!

第十四章 改變命運!

第十五章 懲隔室,強管棚,強管區

第十六章 社會親近分子

第十七章 娃娃犯人

第十八章 古拉格的繆斯

第十九章 澤克民族

第二十章 狗的職務

第二十一章 營旁世界

第二十二章 我們在建設

第四部 靈魂與鐵絲網

第一章 向上

第二章 還是敗壞?

第三章 帶“籠口”的自由

第四章 幾個人的命運

附錄 人名索引

下內容提要

第五部 苦役刑

第一章在劫難逃

第二章 革命的微風

第三章 鎖鏈,還是鎖鏈.

第四章 怎么會忍受?

第五章 鐵板下的詩篇,岩石下的真理

第六章 堅定的逃跑者

第七章 一隻小白貓

第八章 靠意志逃跑與靠技術逃跑

第九章 拿衝鋒鎗的孩子們

第十章 營區的土地在燃燒

第十一章 摸索前進,扯斷鎖鏈

第十二章 肯吉爾營四十天

第六部 流放

第一章 自由初期的流放

第二章 農瘟

第三章 流放地日趨茂密

第四章 放逐各族人民

第五章 刑滿之後

第六章 流刑犯的幸福生活

第七章 出獄後的囚犯

第七部 史達林死後

第一章 事到如今,左右為難

第二章統治者易人,群島依然在

第三章 今天的法律

後記

寫在後記之後

又過了十年

創作歷程

古拉格群島

古拉格群島在蘇聯公開出版本書的1989年之前,本書一直作為

地下出版物在蘇 聯流傳。

“古拉格”是由俄語中的ГУЛАГ音譯而來的,而俄語的ГУЛАГ是一個縮寫詞,全稱是“Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний”,譯成漢語意思是“勞動勞改營總管理局”,一些中國學者簡單地將它稱為“集中營”。這種集中營主要是用來關押政治犯人的,讓他們在這裡接受“勞動改造與教養”。

追溯古拉格的歷史,它產生於上個世紀二

十年代初期。 1923年,在索洛維茨基群島上建立了第一個特別勞改營,用來關押那些反對十月社會主義革命、與蘇維埃政權為敵的政治犯、不同政見者,其中包括社會革命黨人、孟什維克及宗教界人士。自此之後,這種古拉格的模式在全蘇各地越建越多,1935年已有14所,1941年第二次世界大戰爆發前夕已達85所。之後,第二次世界大戰開始,許多犯人帶罪上了前線,到1945年二戰結束時,古拉格的數量減少了30所,只剩下58所。但到1947年又升到了70所。1953年史達林逝世前夜,古拉格的發展達到了頂峰,全國共有170所,遍布各個地區和角落,織成了一張大網,罩在蘇聯的版圖了。1954年,史達林去世之後,極權統治結束,很多被平反,離開了集中營,古拉格的數量一下子減少了102所,只剩下68所。另外,在1948-1953年期間,蘇聯內務部還建立了12個殘酷監獄制度的政治犯特別集中營。

點評鑑賞

古拉格現象

古拉格群島

古拉格群島索氏在《古》一書中藉助了大量的第一手資料(這些資料的人物、事件、時間、地點均可查證),對一種運動及其所產生的政治制度展開了思考。這種思考是嚴肅和認真的,儘管不免帶上一些感情色彩,但情感並未壓倒理智,讀者在其大段大段充滿激情的責問和諷刺文字中處處可見到作者理性的光輝。作者引述材料一半是為了真實報導,另一方面也是為了準確無誤地剖析那種運動和該運動之下的極權主義政治體制模式,索氏認為這種極權主義統治給人類帶來的災難表現為極端殘忍的刑訊、荒謬絕倫的司法、徹底淪喪的社會道德,以及毫無人道的株連性流放、集體流放、超強度的死亡勞改,這一切我稱之為“古拉格現象”。

(一)種類繁多,五花八門的刑訊

幾乎所有的冤獄都是在刑訊逼供和非人的折磨求求中產生的,古拉格自不例外。為了將無辜的人們投入勞改營,契卡人員想出各種各樣的折磨方法逼迫“犯人”承認自己頭上的莫須有罪名,作者在書中列舉了31種刑訊方法,從心理上的折磨到肉體上的摧殘無所不包、無所不用其極,作者說道:“遊手好閒、飽食終日、毫無人性的人們有什麼東西發明不出來呢?”也許在表面上看是很難想像一些刑訊措施的殘忍性的,但由於契卡人員在用刑時往往都是結合使用各種方法從而在生理上耗盡犯人的體力,在精神上徹底摧垮其僥倖心理,最後是他們需要什麼口供就能得到什麼口供,作者在書中充滿深情地說:“我的兄弟!不要責怪那些因此失足的人,不要責怪那些成為弱者而在不該簽的東西上籤了名的人求求不要向他們扔石頭。”是的,在如此殘酷的刑訊之下,又有多少人能挺過來呢,所以,我們若要責怪自誣的人,那就得捫心自問我們能否忍受非人的折磨。

(二)荒謬絕倫的司法

書中提到了多起荒唐的司法案例,在那個時代這是普通現象,如《古》上冊第69頁說到的一位廠長因為停止鼓掌而被判了十年的勞改,一位裁縫因為把針插在印有國家領導人照片的報紙上而被捕判刑,另外還有很多類似的案例。在這些荒唐的案例中,製造冤獄的人們是十分虔誠的,這種虔誠本身就很荒唐,沒有這種荒唐的虔誠就不會有荒唐的判例。這種現象很值得我們深思。古拉格群島對所有的冤案已經習以為常,真正因為犯罪而被判刑倒成了稀罕的事情。

(三)徹底淪喪的社會道德

儘管人類的許多觀念包括倫理道德觀念會隨時代的變遷而變遷,但一些基本的道德觀念如善良、真誠、謙和等等卻不會因時代的變化而變化。但是由於極權主義統治模式堅不可摧的牢固性以及它在意識形態領域的無孔不入,一切傳統的倫理道德都成了它摧毀的目標。對任何問題.人生的看法,人們不得再有任何自己的標準,人們不再被允許信仰任問一種宗教,人們甚至不能按原先最自然的方式去處理家庭關係。在古拉格時代的蘇聯,丈夫出賣妻子、妻子出賣丈夫那是司空見慣的,父子反目、母女成仇也是見慣不怪。在勞改營里,刑事犯一統天下,政治犯成了最底層的囚犯,他們的財物遭到搶劫,肉體備受摧殘,人格受侮辱,少年犯們肆無忌憚,縱橫行兇,無人敢管;在社會上,人們對陌生人永遠抱著敵視的態度求求只怕他們連累自己;人與人之間不再有信任,不再有親情,有的只是告密,有的只是把好朋友送進勞改營,有的只是無處不在的“大義滅親”的壯舉。也許,這一系列現象,對於我們中國人來說並不陌生,對於許多人而言甚至能夠“如數家珍”,遺憾的是我們沒有索忍尼辛。即便有了中國的索忍尼辛,在現今的情況下,人們也不會知道他。

(四)株連性逮捕,集體流放

古拉格群島

古拉格群島書中說到,許多人整個家庭地迸入勞改營或丈夫服役、妻子流放。即便是80高齡的老人也絕不放過。俄國諺語“森林被砍,木片紛飛”正是那個時代的真實寫照。在這些受害的人當中,上到黨和國家的高級領導人、軍隊的高級將領,下到一般百姓、工程師、技術人員、醫生、學生、教授、工人、農民,囊括了所有的階層。

史達林除了株連這一絕活外,他還發明了集體流放,他曾將一些少數民族,整個民族整個民族地流放,還美其名曰:“強制遷移”。這在《古》一書中都有詳細描述,此處不贅。

(五)超強度的死亡勞改和無端虐殺

超強度的死亡勞改是古拉格群島的主要劇目,也是它的壓軸戲,被投入勞改營的人們食不果腹衣不蔽體,在冰天雪地的北極圈內每天工作十二到十六小時的體力勞動,工具極端簡陋甚至索性就沒有。在這種一天五百克(多一點的話七百克)的黑麵包加一勺爛菜湯(只是飄著一兩片爛菜葉)的一伙食條件下,大批大批的勞動者死於非命。勞改營的管理人員對於大量的死亡現象是熟視無睹的,不僅是熟視無睹,有一些殺人成性的管理人員甚至還逼迫被超強度勞動拖垮的人上工,如因病無法上工則就地槍決,罪名是怠工。而且殺人者往往還得到嘉獎,於是一些毫無人性的監管人員便演出了一幕幕為獲獎而殺害犯人的醜劇。

作者簡介

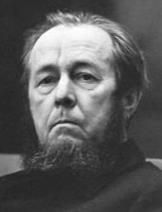

亞歷山大·索忍尼辛(1918~2008.8.3)前蘇聯俄羅斯作家。生於

北高加索的基斯洛沃茨克市。1924年,隨寡母遷居到頓河上的羅斯托夫市。在這裡,他讀完了中學,考入羅斯托夫大學的物理數學系,1941年以優異成績畢業。與此同時,因酷愛文學,他還在莫斯科文史哲學院函授班攻習文學。

蘇德戰爭爆發後,索忍尼辛應徵入伍,曾任大尉炮兵連長,兩次立功受獎。1945年2月,作者在東普魯士的前線被捕,因為他同一個老朋友通信中批評了史達林,內務人民委員部以“進行反蘇宣傳和陰謀建立反蘇組織”的罪名判處他8年勞改。刑滿後被流放到哈薩克斯坦。1956年解除流放,次年恢復名譽,後定居梁贊市,任中學數學教員。

1962年11月,經赫魯雪夫親自批准,索忍尼辛的處女作中篇小說《伊凡·傑尼索維奇的一天》在《新世界》上刊出。這部蘇聯文學中第一部描寫史達林時代勞改營生活的作品,立即引起國內外的強烈反響。1963年,作者加入蘇聯作協。這以後,他又寫了好些作品,但隨著政治形勢的變化,除了《馬特遼娜的家》等四個短篇外,其餘均未能在蘇聯境內發表。1965年3月,《伊凡·傑尼索維奇的一天》受到公開批判。

1967年5月,第四次蘇聯作家代表大會前夕,索忍尼辛給大會寫了一封公開信,要求“取消對文藝創作的一切公開和秘密的檢查制度”,遭到當局指責。1968年,長篇小說《癌病房》和《第一圈》在西歐發表。1969年11月,作家被蘇聯作協開除會籍。

1970年,“因為他在追求俄羅斯文學不可或缺的傳統時所具有的道義力量”,索忍尼辛獲諾貝爾文學獎。但迫於形勢,索忍尼辛沒有前往斯德哥爾摩領獎。1971年,德、法兩國同時出版他的長篇小說《1914年8月》。1973年12月,巴黎出版了他的《古拉格群島》第一卷,披露了從1918年到1956年間蘇聯監獄與勞改營的內幕。1974年2月12日,蘇聯最高蘇維埃主席團宣布剝奪其蘇聯國籍,把他驅逐出境。同年10月,美國參議院授予他“美國榮譽公民”稱號,隨後他移居美國。

1989年,蘇聯作協書記處接受《新世界》雜誌社和蘇聯作家出版社的倡議,撤消作協書記處於1969年11月5日批准的把索忍尼辛開除出蘇聯作協的“不公正的、與社會主義民主原則相牴觸的決定”,同時委託當選為蘇聯人民代表的作家們向最高蘇維埃提出撤消最高蘇維埃主席團1974年2月12日的命令。根據蘇聯作協的決定,索忍尼辛的作品開始在蘇聯國內陸續出版。