簡介

《理查三世》

《理查三世》生平

《理查三世》

《理查三世》 《理查三世》

《理查三世》他的兩個據說比較可靠的肖像是教堂中的半身塑像和德羅肖特畫像,手跡則有 6份簽名和《托馬斯·莫爾爵士》一劇中三頁手稿。

《理查三世》

《理查三世》發現這幅“驚世”油畫的科布家族家藏甚豐,繼承了全部藝術品收藏的阿萊克·科布在接受記者採訪時表示,自己從兒時起一直以為畫中人是

《理查三世》

《理查三世》作者簡介

《理查三世》

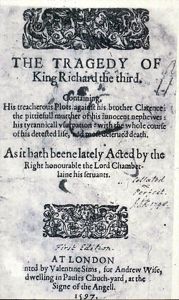

《理查三世》莎士比亞與《理查三世》

《理查三世》

《理查三世》可見當時莎士比亞受歡迎的程度。因此,莎士比亞既是一位主流劇作家、寫“主鏇律”戲劇的宮廷作家,同時,又是一名流行作家、暢銷書作者。

《理查三世》

《理查三世》關於殺害先王遺孤的傳聞

《理查三世》

《理查三世》話劇《理查三世》

《理查三世》

《理查三世》這個戲的台詞全部是莎士比亞的原詞,只有刪沒有改,在敘事上交待得非常清晰。在這個基礎上,“大導”林兆華通過自己獨特的戲劇理念、

《理查三世》

《理查三世》吳宓論《理查三世》

《理查三世》

《理查三世》 《理查三世》

《理查三世》參考資料:

1.http://www.5xia.net/Book/3369/Index.aspx

2、http://ent.sina.com.cn/licss.html

威廉·莎士比亞作品

| 悲劇 | 《安東尼與克莉奧佩屈拉》 | 《科利奧蘭納斯》 | 《哈姆雷特》 | 《朱利葉斯·凱撒》 | 《李爾王》 | 《麥克白》 | 《奧賽羅》 | 《雅典的泰門》 | 《泰特斯·安特洛尼克斯》| 《特洛伊羅斯與克瑞西達》 | 《辛白林》 |

| 喜劇 | 《終成眷屬》 | 《皆大歡喜》 | 《羅密歐與茱麗葉》| 《錯中錯》 | 《愛的徒勞》 | 《一報還一報》 | 《威尼斯商人》 | 《溫莎的風流娘們》 | 《仲夏夜之夢》 | 《無事生非》 | 《泰爾親王佩力克爾斯》 | 《馴悍記》 | 《暴風雨》 | 《第十二夜》 | 《維洛那二紳士》 | 《兩位貴族親戚》 | 《冬天的故事》 |

| 史劇 | 《約翰王》 | 《理查二世》 | 《亨利四世 (第一部)》| 《亨利四世 (第二部)》 | 《亨利五世》 | 《亨利六世 (第一部)》 | 《亨利六世 (第二部)》 | 《亨利六世 (第三部)》 | 《理查三世》 | 《亨利八世》 |

| 詩 | 《十四行詩》 | 《維納斯和阿多尼斯》 | 《魯克麗絲失貞記》 | 《熱情的朝聖者》 | 《鳳凰和斑鳩》 | 《愛人的怨訴》 |