簡介

定武蘭亭序

定武蘭亭序歷史沿革

定武蘭亭序

定武蘭亭序在諸多摹本拓本中最具傳奇色彩的當屬傳為唐代歐陽詢手摹並刻石的《定武蘭亭》,唐代歐陽詢受命手摹《蘭亭序》並刻石後,置於唐學士院。安祿山內亂,六御蒙塵,郭子儀於皇宮得歐陽詢臨本刻石,於至德(756年)初,運於靈武。五代梁時被移置汴都(今開封)。

公元946年,耶律德光入侵中原,占領汴都,滅後晉,俘獲晉出帝石重貴(石敬塘侄),第二年自稱大遼皇帝(這一年契丹改國號為遼)。不施仁義,中原民變兵起,耶律德光不得已北歸,並攜走歐陽詢蘭亭臨本刻石,舊五代史載“十六日,次於欒城縣(今石家莊市欒城縣)殺虎林之側,時德光已得寒熱疾數日矣……二十一日卒”,“契丹人破其屍,摘去腸胃,以鹽沃之,載而北去,漢人目之為帝羓(乾肉)焉”。刻石遂佚失欒城,近百年。

定武蘭亭序

定武蘭亭序南宋詩人王柏有詩《題定武蘭亭副本》記載了《定武蘭亭》自唐初至南宋的經歷,詩云,“玉華末命昭陵土,蘭亭神跡埋千古。率更(歐陽詢曾任率更令)搨本入時珉,鹽帝(指耶律德光破腹鹽沃事)歸裝投定武。薛家翻刻愚貴游,舊石宣和龕御府。胡塵橫空飛渡河,中原荊棘穴豺虎。維揚(揚州)蒼茫駕南轅,百年文物不堪補。紛紛好事競新模,傾欹醜俗亡遺矩。如今薛本亦罕見,仿佛典刑猶媚嫵。清歡盛會何足傳,右軍它帖以千數。託言此筆不可再,慨然陳跡興懷語。今昔相視無已時,手掩塵編對秋雨”。

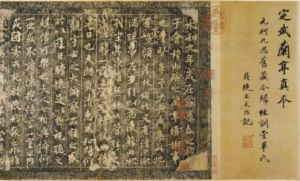

《定武蘭亭》獨孤本殘本(選頁) 日本東京國立博物館藏

《定武蘭亭》獨孤本殘本(選頁) 日本東京國立博物館藏 《定武蘭亭》獨孤本殘本(選頁) 日本東京國立博物館藏

《定武蘭亭》獨孤本殘本(選頁) 日本東京國立博物館藏千百年來,作為“天下第一行書”的《蘭亭序》,在中國書法史上有著獨立的生命力,一直是書法家們必學的範本,大量地被臨摹、傳拓,化身千萬。當然也不乏對《蘭亭序》是否王羲之書寫持懷疑態度者,清代學者阮元、李文田、包世臣等就提出了《蘭亭序》的真偽問題。1965年以郭沫若等為代表和以高二適、章士釗、商承祚等為代表的《蘭亭序》“偽書”、“真書”之辯,歷時8年,莫衷一是。

《定武蘭亭》作為刻石中最好的版本,也是眾說紛紜。有宋室南渡後原石即佚失之說,但是東陽何氏藏碑系原石也有可信的成分,明朝賜進士翰林院修撰張元忭《序東陽何氏家藏石刻蘭亭》對此有詳細的記載。清代清涼道人所著《聽雨軒筆記·贅記》中還提到:“此石至今猶存何氏”。再有顧燮光作為金石大家,稱何氏拓本“雋逸迥異俗本”,亦非妄言。如果說東陽何氏藏碑為假,那么極有可能是何氏請高手仿真拓本偽造刻石,類似於薛家父子所為。

拓本

《定武蘭亭》獨孤本殘本(選頁) 日本東京國立博物館藏

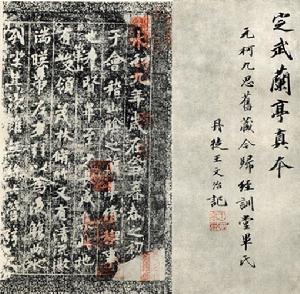

《定武蘭亭》獨孤本殘本(選頁) 日本東京國立博物館藏柯九思本

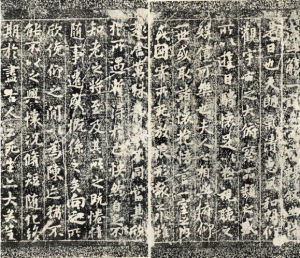

台北故宮博物院藏。‘湍’、‘帶’、‘右’、‘流’、‘天’五字已損,紙多磨傷,字口較模糊。第十五行末‘不’字右側有一小‘僧’字,是梁朝鑑賞家徐僧權的押署。隔水有康里夒夒、虞集題記,後有王黼、忠侯之系、公達、鮮于樞、趙孟頫、黃石翁、袁桷、鄧文遠、王文治等題跋。康里夒夒稱讚‘定武《蘭亭》此本尤為精絕。……何啻獲和璧隋珠,當永寶藏之’。趙孟俯在自藏的定武本上題云:‘古今言書者,以右軍為最善。評右軍之書,多以禊帖為最善。真跡既亡,其刻石者,以定武為最善。’

獨孤本

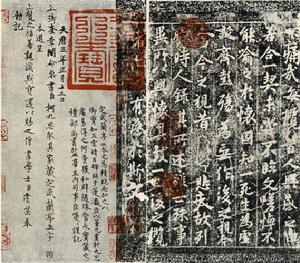

原裝冊頁,經火燒存殘片若干,今已流入日本,由日本東京國立博物館藏。此帖五字已損,趙孟頫得於僧獨孤長老。後有吳說、朱敦儒、鮮于樞、錢選、趙孟頫、柯九思、翁方綱、成親王、榮郡王諸家跋。冊中時有小字注釋藏印之文,乃黃鉞所寫。趙孟頫為此本書寫了著名的十三跋。十三跋

趙孟頫於至大三年(1310),奉詔自吳興(今浙江湖州)前往大都(今北京)途中,獨孤淳朋(1259—1336)趕來送別,並讓與《宋拓定武蘭亭序》,同舟的吳森(1250—1313)亦攜有《定武蘭亭序》一本。天賜良機,偶然得以賞玩二本《蘭亭序》的趙孟頫,一月有餘之舟行中,為了作跋而逐日臨書《蘭亭序》全文。獨孤本記有十三跋,故後世稱此為《蘭亭帖十三跋》。

此帖在《蘭亭序》拓本後,有宋吳說、朱敦儒,元錢選、鮮于樞等跋,繼之為自九月五日至十月七日趙孟頫所書十三跋,以及柯九思跋其得《蘭亭序》佳本而所書二跋,書法精妙外,在了解趙孟頫的書法觀方面,亦成為極其重要的書論。乾隆年間,該件歸譚組綬所藏,譚氏歿後,遇天災遭燒損,殘存如現狀。後流傳至日本,為高島菊次郎所藏,並捐贈於日本東京國立博物館藏。2006年春見於上海博物館《中日書法珍品展》。

盤點流失在國外的稀世珍寶

| 圓明園罹難150周年之際,流失在外的上百萬件珍稀文物再次牽動人心。然而,中國文物流失海外的數量究竟有多少?這恐怕是一個誰也無法準確回答的問題。但可以確定的是,那是一個極其龐大的數字,大得足以讓國人心驚肉跳,大得足以讓世人瞠目結舌。而那些散落在海外的稀世珍寶,究竟在哪裡,能不能回家,更是讓國人糾結。 |