簡介

黃土崗鎮鎮政府駐地距市城區43公里。處蒙河、袁河之間,北部為丘陵,南部是平原,總面積58.5平方公里。蒙河、袁惠渠流經中部。

黃土崗鎮

黃土崗鎮物產

主要農作物有稻穀、大豆、棉花、花生、油菜籽、芝麻、紅薯。浙贛鐵路、清萍公路、黃義公路、袁河水路交錯縱橫,又與信譽接壤,為市西南邊境的重要集鎮。境內有龍脊山西周遺址;有1930年10月下旬,紅一方面軍袁水流域時在中房廖家時的總部遺址,並有碑石。特產有枳殼。黃土崗枳殼果皮清黑,果瓤較小,肉厚黃白,為枳殼中之上品。

名優特產

黃土崗鎮

黃土崗鎮黃土崗鎮的藥業源遠流長,有1800多年的歷史,始於漢晉,興於唐宋,盛於明清,在各個歷史時期都有相應的稱號,吳稱藥攤、唐辟藥墟、宋成藥市,明清時期臻於鼎盛,形成“南北川廣藥材之總匯”的大氣候,羸得“藥都”美譽,享有“藥不到樟樹不齊,藥不過樟樹不靈”之稱,成為全國中藥材集散地和藥材炮製中心。樟樹藥幫,與京幫、川幫鼎足而三,號稱“三大藥幫”。

酒

黃土崗鎮四特酒是江西唯一國家名酒。周恩來總理贊之為“清、香、醇、純,回味無窮”,鄧小平同志贊之為“酒中佳品,味道獨特”。四特酒屬特香酒。2004年“四特”商標被評為“中國馳名商標”。四特集團共有四特牌系列產品百餘種,形成了高、中低檔;高、中、低度系列。其中有:珍藏版四特酒、15年、10年、5年陳釀等產品。

鹽

鹽化工是新興產業,隨著本市經濟實力進一步增強,鹽化產業鏈逐步做大,已成為支柱產業和本市的特色品牌。

春絲面

黃土崗鎮

黃土崗鎮紅桔

黃土崗鎮悠久的種植柑桔的歷史,被定為全省柑桔生產重點鎮,全國85個柑桔生產基地之一。樟樹紅桔以色艷、味甜、皮薄、核少而聞名全省,行銷海內外。

永泰板鴨

黃土崗鎮板鴨造型扁平、輪廓桃圓、味香肉嫩、色澤光鮮,多次榮獲江西省產品質量優勝獎。

黃土崗冬酒

黃土崗鎮

黃土崗鎮藥都藥膳

藥膳在藥都樟樹黃土崗鎮有悠久歷史,以烹飪集本草、食療、養生於一體而聞名遐邇,現已開發整理形成上百種品種,如:天麻童子雞、首烏補血蛋、神農八寶飯、蓮子百合肉等,分別有益氣補髓、養血生精、補益肝腎、健胃和中等功效,都是藥中珍品,又是食中美品,具有強身健體、延年益壽之功效。

名勝古蹟

黃土崗鎮所在市現有有墓葬、古建築、石雕、碑刻等保護點1000餘處,其中全國重點文物保護單位4處,省級重點文物保護單位9處,市級重點文物保護單位28處。

吳城遺址——全國重點文物保護單位,位於樟樹市吳城鄉吳城村。

築衛城遺址——全國重點文物保護單位,位於江西省樟樹市大橋街道辦事處。

鳴水橋——全國重點文物保護單位,位於閣皂山森林公園九龍谷景區。

樊城堆遺址——全國重點文物保護單位,位於樟樹市西南24公里的劉公廟鄉廟下村東側。

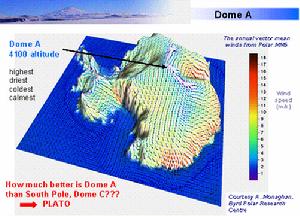

地理氣候

黃土崗鎮

黃土崗鎮2000年前後,本市經常出現連續幾年的暖冬天氣。特別是2007年,年平均氣溫達19.5℃,比常年偏高1.8℃,創有氣象記錄以來的最高值。其中6—8月,氣溫一直達38℃,最高40℃。本市年降水量平均1707毫米,主要集中在三至六月,約占全年降水量的50%。而該年度降水量僅985毫米,較常年偏少4.2成,汛期未出現過一場暴雨,降水之少為歷史罕見。7—10月則出現了嚴重的伏旱加秋旱,不少水渠斷流、池塘乾枯、田地龜裂,農作物受災面積33712.6公頃,直接經濟損失1.71億元。水災也是影響本市的重要氣象災害,1994年汛期(4—6月)降水1018毫米,其中6月12日—17日就降水350毫米。洪水導致21個鄉鎮(街道)受淹,受災面積27666公頃,損壞房屋2108間,直接經濟損失1.5億元。

除洪水、乾旱災害外,本市冰雹、雷電、大風、冰凍等災害性天氣也頻發,尤以2008年雨雪冰凍天氣為甚。2008年初,中國南方發生了大規模的雨雪冰凍天氣,本市從1月13日開始普降凍雨,2月1日又遭受了一場罕見的大雪災害性天氣。低溫雨雪冰凍天氣維持了25天,其中日平均氣溫低於1℃為13天,連續日平均氣溫低於0℃為4天,25天最高氣溫都不超過5℃,災害性天氣給全市人民的生產、生活造成了嚴重的影響。涉及農、林、水利、藥材種植、交通、電力、通訊、路橋、廣電設施、市政、房屋等方方面面直接經濟損失7.3億元。

歷史淵源

築衛城、樊城堆、吳城等眾多遺址說明樟樹具有悠久的文明史。遠在4500年前,樟樹地域已有定居的原始村落,以農業生產為主、漁獵為輔,並有了制陶業、紡織手工業。從商代中期開始,已有了燦爛的青銅文化,有著中原文化與古越文化相融合的顯著特色,並開始有了文字。到春秋戰國時期,在蕭江、雌溪、蒙河、沉香溪、烏溪兩岸,已是村落遍布,人口眾多,經濟繁榮。

黃土崗鎮

黃土崗鎮五代南唐昇元二年(938年)八月,割高安的建安鄉、修德鄉,新淦的崇學鄉建清江縣,以蕭灘鎮(今臨江鎮)為縣治,直屬鎮南軍節度使。南唐保大十年(952年),高安縣升為筠州,清江縣改隸筠州。北宋淳化三年(992年),割清江、新淦、新渝三縣置臨江軍,清江為倚郭望縣。北宋治平三年(1066年),割新淦茂才鄉、新渝思賢鄉隸清江縣,縣境由三鄉增為五鄉。元至元十四年(1277年)臨江軍改臨江路,明洪武二年(1369年)改臨江路為臨江府,轄清江、新淦、新渝三縣。清代府縣隸屬仍沿明制。民國2年至民國14年,屬廬陵道;民國15年至20年,直屬省;民國21年至38年,先後屬第一、二行政督察區。1930年10月至11月,在臨江鎮建立過縣蘇維埃政府,屬湘鄂贛邊境特委領 導。1949年6月19日,在樟樹鎮建立清江縣人民政府(同年7月15日遷臨江鎮,1950年3月27日又遷回樟樹鎮),屬南昌分區專員公署。1959年1月1日,改屬宜春專員公署(今宜春市)。1988年10月26日清江縣撤銷,改設樟樹市至今。