簡介

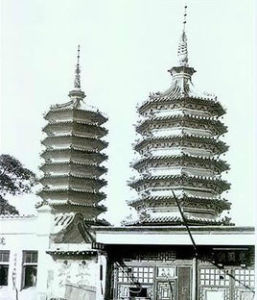

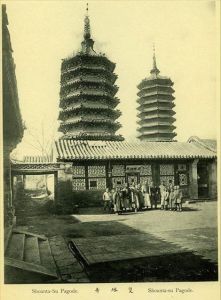

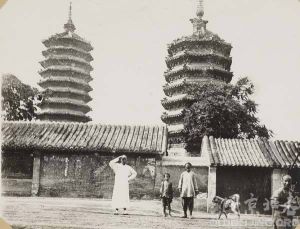

原慶壽寺雙塔

原慶壽寺雙塔1955年4月,為擴寬長安街馬路,慶壽寺和雙塔最終被拆除,從塔中出土了海雲石像、海雲塔銘、絲織品、海雲和可庵舍利、楠木小供案等文物。這些出塔文物現都收藏在北京首都博物館。

演變劫難

嘉靖十四年(1535年),一場大火將該寺毀於一旦,僅存兩座磚塔。經歷此次劫難,慶壽寺元氣大傷,風光不再。嘉靖十五年(1536年)慶壽寺又被改為“講武堂”、“演象所”,只是再也沒有了昔日的規模。西長安街上的慶壽雙塔寺,以其精美的建築構造和重要的歷史地位矗立於百年的風雨之中,經歷了由輝煌到衰敗的歷史過程。1954年因西長安街向北拓展而被拆除,從此退出了歷史舞台。拆前,梁思成四處奔走。他說“對北京這個歷史留下來的傑作我們不能輕舉妄動,它是封建社會留下來的精華,它完整地反映了封建時代的政治、經濟、文化、思想像龍鬚溝這樣的地區當然必須改造但是比如像西長安街上金代慶壽寺觀塔。

金寺元塔

慶壽寺是金代第六位皇帝章宗完顏璟明昌元年(公元1190年),奉皇太后之命興建的。那時一座塔也沒有。院內種有高大的松樹,樹蔭遮滿庭院,景色蕭爽。院內還有水有橋。石屏上刻有金章宗御筆題寫的“飛渡橋”、“飛虹橋”6個字。元代大書法家趙孟來大都時曾客居慶壽寺,有詩《慶壽僧舍即事》留世。詩曰:“白雨映青松,蕭颯灑朱閣。稍覺暑氣銷,微涼度疏箔。客居秋寺古,心跡俱寂寞。夕蟲鳴階砌,孤螢炯叢薄。展(同輾)轉懷故鄉,時聞風鳴鐸(大鈴)。”借寫慶壽寺之景,抒憂國思鄉之情,明、清兩代也多有文人墨客寫詩作賦稱頌慶壽寺之景觀。其中明代長樂人謝杰詩《雙塔寺》曰:“帝城西望郁崔嵬,雁影聯翩般若台。靈鳳乍扶雙仗出,巨鰲遙駕二山來。摩空法界參差現,轉日慈輪次第開。圓寂自應通覺海,海中雜毒並難猜。”

雙塔寺,是到了元代寺內有了雙塔以後,慶壽寺的俗稱。雙塔指的是兩座磚砌的靈塔,是分兩次建成的,右邊的塔高9級,左邊的塔高7級,一高一矮。遠遠望去仿佛長者與少年並肩而立。9級塔額題“特贈光天普照佛日圓明海雲佑聖國師之塔”。7級塔額題“佛日圓照大禪師可庵之靈塔”。所謂靈塔,說通俗一點,就是和尚墳。僧人圓寂以後都要火化,建塔安置骨灰,特別是得道高僧。塔的規格是與圓寂僧人的職務、地位、修行、品德等各方面成正比的。

歷史風情

海雲俗家姓宋,名印簡,山西寧遠人。他7歲入學,8歲拜中觀詔公為師受戒,修童子行,11歲納具足戒。3年後跟隨師父到崗州廣惠寺時,就已經能夠講演經文了。當時天災肆虐民不聊生,有的地方竟出現人間相食慘相。海雲每次在經壇上講經時,都竭力開導善行賑濟災民。金宣宗完顏珣得知後賜給他“通元廣慧大師”稱號。後來,寧遠城被蒙古軍隊攻陷,海雲與師父一起被俘。成吉思汗得訊後立即派使臣前去釋放,並問候“老長老、小長老可好!”自此以後,天下人皆尊稱海云為小長老。那時,他還不滿20歲,可見已頗有聲望。師父圓寂後海雲才到燕京。那時燕京尚未改稱大都。海雲到燕京後直接進入慶壽寺。原任主持對他進行一番考核,將衣缽傳予他,接任主持。丞相霞哩(亦作廈哩)和大官人胡土克(即忽都護)不但常來拜謁海雲,聽他宣講經文,而且還經常討教。諸如:蝗災、出獵、刑罰等。海雲便教以官政民心共感之致,以救人為急,以仁恕為心。海雲知道霞哩以嚴為治,便建議要安撫百姓。並且倡導儒學尊崇孔孟,凡是習孔孟之業者皆免差役,使其更加勤奮。有一年皇帝降旨要對僧道進行考試,不識字者令其還俗。霞哩徵求海雲的意見。海雲回答:“僧本不尚世學,以悟為期,豈宜與聘士同科?”意思是僧道修行的深淺、佛法是否高深,關鍵在於悟”性。怎能採取與為了聘官任職而進行考試相同的辦法呢?結果對僧道們就都不進行考核了。總之,無論是丞相霞哩,還是大官人胡土克都對海雲待之師禮言聽計從。一些外國使節到燕京後也去拜謁海雲,向他求教,他也總是以佛家之愛心予以教誨,勸以慈悲安利眾生。海雲親傳弟子有14人。著有語錄《雜毒海》。前邊所引謝杰詩中“雜毒”二字,即指海雲語錄《雜毒海》。

海雲圓寂後,可庵繼任主持,慶壽寺才有了第一座靈塔。可庵圓寂後,有了第二座靈塔,以後歷任主持的靈塔都沒建在這裡。自有雙塔後,慶壽寺才有了雙塔寺的別稱。直至清乾隆年間寺內還保留有海雲和可庵的畫像。海雲像旁有其弟子劉秉忠所作讚詞。在寺內西堂樹有元代燕京編修所次二官王萬慶撰寫的《海雲大禪師碑記》,寺初建時的“慶壽寺碑”之碑文是金時小篆名家覺懷英的八分書。在明正統年間為太監所毀。元仁宗皇慶元年(1312年),又增添了程鉅夫撰寫的《大慶壽寺大藏經碑》。元明宗至順二年(1331年)皇太子的畫像供進了慶壽寺東鹿頂殿。不過,在元代時慶壽寺緊臨大都南城牆,山門外顯得特別狹窄。到明永樂建北京城後,北邊的城牆南移5里,南城牆移至宣武門,慶壽寺外才有了較寬的道路(即長安街)。

歷史沿革

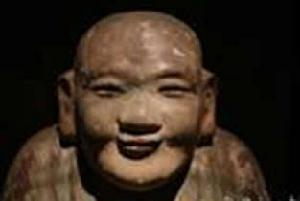

雙塔慶壽寺--佛像

雙塔慶壽寺--佛像明世宗朱厚熜(cōng)嘉靖年間,大興隆寺遭火災,殿堂、碑刻損失慘重。嘉靖十五年(1536年)五月,因寺內辦法事時金鼓之聲太響以至傳入大內——按現在話講就是噪音太大。於是,皇上降旨就把大興隆寺廢了,改為射所,名為講武堂。後來,錦衣衛都督陸炳上奏,射所距紫禁城也太近,安定門外有廢官廳,可將宣武門外民兵教場遷移到廢官廳,射所遷移到民兵教場原址,原射所改為演象所。就這樣,一座有幾百年歷史的京師名剎又跟大象打上交道了。

明思宗朱由檢崇禎十七年——中國歷史上有名的甲申年,即公元1644年。之所以有名,是因為在這一年裡中國同時有3個皇帝:大明朝皇帝朱由檢、大清朝皇帝福臨、大順朝皇帝李自成。也就在這一年的春天,雙塔寺里添了一縷“忠”魂,那就是大明工部尚書兼東閣大學士范景文因大順軍攻破北京城,而投身於雙塔寺內海雲禪師靈塔旁邊的井裡,到那世陪伴崇禎皇帝去了。清初,皇帝賜他諡號“文忠”。有人為他立碑“範文忠公殉節處”。至上世紀40年代,井尚存,碑已無。

清高宗弘曆乾隆二十九年(1764年),重修大興隆寺,並更名為雙塔慶壽寺。雙塔在寺內偏西的位置。還應提及的是,至清末時,緊挨雙塔寺的北邊稍東,原有一座關帝廟,再東北半里許也有一座慶壽寺,寺中有明崇禎年間重修該寺的碑記。所敘寺名原委與一些歷史書籍所記相同。據光緒年間考證,儘管前後兩寺都不是舊時的寺院了,但由於雙塔尚存,因而被認為是原寺遺址。雖然是重建,但是仍然保留了慶壽寺之名。上世紀50年代中,因長安街擴展工程,雙塔寺及雙塔都被拆除。

文物保存

雙塔慶壽寺原址

雙塔慶壽寺原址緙絲,又名“刻絲”、“尅絲”,意思是“用刀刻過的絲綢”,有文人讚譽是“雕刻了的絲綢”。它是中國獨有的絲織工藝品,據考古證明,新疆吐魯番阿斯塔那古墓群中出土的公元7世紀舞俑腰帶,用的就是緙絲;而更早的樓蘭漢代遺址中曾經出土採用“緙”法織成的毛織物,可見這種工藝歷史之悠久。緙絲其實並非真的用刀來雕刻,這是一種以生蠶絲為經線,彩色熟絲為緯線,採用通經回緯的方法織成的平紋織物:緯絲按照預先描繪的圖案,不貫通全幅,用多把小梭子按圖案色彩分別挖織,使織物上花紋與素地、色與色之間呈現一些斷痕,類似刀刻的形象,這就是所謂“通經斷緯”的織法。古人形容緙絲“承空觀之如雕縷之像”。

此次出土的緙絲為元代作品,以紫色為地,上施以黃綠相間的水波紋和臥蓮圖案,臥蓮之間有鵝嬉戲,故被稱為“紫湯鵝戲蓮”。此件絲織品構圖自然,用色簡單,織造手法粗獷,工藝以平緙為主。