簡介

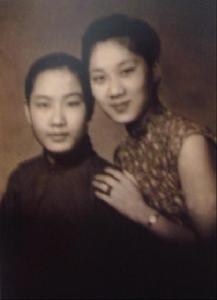

袁雪芬

袁雪芬袁雪芬,女,出生於1922年3月26日,農曆壬戌年二月廿八日。浙江省嵊縣杜山村人。越劇旦角。是新越劇的創始者和踐行者。

1933年開始越劇生涯,一生為越劇藝術和中國的戲曲發展做出了卓越貢獻。袁雪芬獨創“袁派”藝術,唱腔韻味醇厚。1953年,袁雪芬主演中國第一部大型彩色戲曲影片《梁山伯與祝英台》 ,該片已成為影史經典。

第一、二、三、五、六、七、八屆全國人大代表和第五、六、七屆全國人大常務委員會委員,中國戲劇家協會副主席。現任上海市人民對外友好協會副會長、上海市對外文化交流協會副會長。

1989年獲中國唱片總公司頒發的首屆“金唱片獎”。享受國務院有突出貢獻專家的國務院特殊津貼。

2008年2月,袁雪芬當選文化部“國家級非物質文化遺產項目越劇代表性傳承人”。

2011年2月19日下午2點,在上海逝世,享年89歲。

藝術歷程

袁雪芬

袁雪芬1933年7月入四季春科班學戲,工青衣、閨門旦,兼學紹興大班和徽班的武戲。師傅為紹興文戲男班藝人鮑金龍。滿師後,一度與女子越劇早期名旦王杏花同台,唱腔、表演受到她的影響。

1936年到杭州演出,初次掛頭牌。同年秋隨科班初次到上海,並參加灌制了女子越劇的第一張唱片。

1938年2月再次隨科班來上海,曾與“同春舞台”的紹興大班演員同台演出。此後一直在上海從事藝術活動。“孤島”時期與小生演員馬樟花合演3年余,曾對《梁祝哀史》作了初步的去蕪存菁。演出《恆娘》等新戲,並上電台演唱,擴大了越劇影響,在藝術上嶄露頭角,被譽為越劇“新後”。為了擺脫當時社會上惡勢力的糾纏,她潔身自勵,持齋茹素,不唱堂會,不拜“過娘”。

1942年10月起,在進步話劇的影響下,在大來劇場開始越劇改革,拿出自己的大部分包銀,聘請專職編劇、導演、舞美設計、舞台監督,成立劇務部主持演出活動,在越劇界首次建立起正規的編戲、排戲制度;廢除幕表制,使用完整的劇本;廢除衣箱制,參照古代繪畫,根據人物身份設計服裝;打破傳統的舞台形式,採用立體布景、油彩化裝、燈光、音響,逐步形成綜合的藝術機制。在表演上,博採眾長,將話劇、電影重視刻畫人物性格和內心活動的寫實主義表演特點,與崑曲載歌載舞、重視形體動作美化的長處吸收到越劇中,加以融化、創新。

1943年11月演出《香妃》時,與琴師周寶財合作,創造了新的〔尺調〕腔,後被其他越劇演員吸收、不斷豐富,發展成越劇的主腔,並在此基礎上衍化出不同的流派。其唱腔鏇律淳樸,節奏多變,感情真摯深沉,韻味醇厚,委婉纏綿,聲情並茂,被稱“袁派”,為戚雅仙、張雲霞、金採風、呂瑞英等一批越劇演員所繼承和發展。她主張戲曲應該對社會起有益的作用。在日本帝國主義侵占期間,演出了《香妃》、《紅粉金戈》、《木蘭從軍》、《黑暗家庭》、《王昭君》等表現愛國思想、歌頌民族氣節、反對封建禮教的劇目。

1946年5月,把根據魯迅名著《祝福》改編的《祥林嫂》,首次搬上越劇舞台,受到田漢、許廣平、歐陽山尊、白楊、胡風、梅朵、田鍾洛等進步文藝界和新聞界人士的稱讚,被輿論稱為“新越劇的里程碑”。該劇於1948年拍攝成電影。在中國共產黨地下組織的支持下,在1947年8月《山河戀》聯合義演及同年10月筱丹桂之死事件中,同國民黨當局進行了堅決鬥爭,遭到反動勢力的多次迫害。

1949年7月,參加上海市軍管會文藝處舉辦的第一屆地方戲劇研究班學習,任表演系中隊長。是年9月,她和梅蘭芳、周信芳、程硯秋作為戲曲界特邀代表參加了第一屆中國人民政治協商會議,並出席了10月1日的開國大典。

1950年初,拍攝16毫米彩色越劇影片《相思樹》,並創造了新的〔男調〕腔;同年4月,參加上海戲曲界第一個國營劇團--華東越劇實驗劇團,任團長。

1951年3月華東戲曲研究院成立,任副院長兼越劇實驗劇團團長。

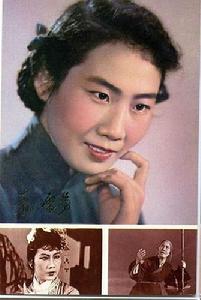

袁雪芬

袁雪芬1952年參加第一屆全國戲曲觀摩演出大會,獲榮譽獎。1953年與范瑞娟合作主演的《梁山伯與祝英台》,拍攝成我國第一部大型彩色戲曲影片,翌年獲國際電影節“音樂片獎”;同年,排演了根據王實甫原著改編的《西廂記》,成功地塑造了崔鶯鶯一角。

1954年加入中國共產黨。

1955年上海越劇院成立,任院長;同年,在許廣平率領的“中國越劇團”赴德意志民主共和國和蘇聯訪問演出。1960年、1961年先後到香港、朝鮮訪問演出。

1965年演出《火椰村》時與琴師周柏齡合作創造了〔降B調〕唱腔。文化大革命中受到殘酷迫害。1977年1月參加中國音樂家代表團訪問聯邦德國。1978年她主演的《祥林嫂》拍攝成寬銀幕彩色影片。

1978年底,重新受命擔任上海越劇院院長,主持和組織了一系列新劇目的創作演出,並大力培養青年演員。1979年參加全國人大代表團訪問日本。1985年退居二線,擔任劇院名譽院長。

1986年以“藝術指導”身份與上海越劇院演出團參加巴黎第15屆秋季藝術節,獲格諸布爾市、里昂·維勒班市、勒阿弗爾市榮譽獎章和榮譽公民稱號。

1989年夏率團去美國演出。

1995年起擔任上海市白玉蘭戲劇獎評審會主任。

1991年7月起,享受國務院有突出貢獻專家的政府特殊津貼;1996年被授予中國文聯榮譽委員。

她還與人創作改編了劇本《黑暗家庭》、《祥林嫂》、《梁山伯與祝英台》等,其中《祥林嫂》、《梁山伯與祝英台》劇本分別被上海文藝出版社、作家出版社、中國戲劇出版社等出版和再版。作為總策劃組織編纂的《越劇舞台美術》畫冊1997年10由上海人民美術出版社出版;撰寫的《求索人生藝術的真諦——袁雪芬自述》2002年8月由上海辭書出版社出版。出版的書籍還有:1984年1月上海文藝出版社出版的《袁雪芬的藝術道路》1985年9月湖南人民出版社出版的《袁雪芬》、1987年5月中國戲劇出版社出版的《袁雪芬唱腔選集》,此外在《人民日報》、《解放日報》、《文匯報》及各種刊物上以個人名義發表的專業和學術文章不下百數篇,其中大部分文章被收入2003年12月中國戲劇出版社出版的《袁雪芬文集》。

演藝經歷

1936年11月4日,農曆丙子年九月廿一日:女子越劇第一張唱片灌錄

1938年2月15日,農曆戊寅年正月十六日:“四季春班”與“素鳳舞台”合作演出

1938年8月13日,農曆戊寅年七月十八日:紀念淞滬抗戰一周年,滬上所有越劇場子停演

1938年11月10日,農曆戊寅年九月十九日:為上海時疫醫院籌款,女子越劇“七班會串”舉行

1939年2月13日,農曆戊寅年十二月廿五日:女子越劇大會串義演舉行

1940年8月1日,農曆庚辰年六月廿八日:“勸募紹屬平糶捐”女子越劇八班大會串舉行

1940年12月30日,農曆庚辰年十二月初二日:越劇《恆娘》首演

1941年1月3日,農曆庚辰年十二月初六日:上海“全市女子越劇大會串”舉行

1941年1月22日,農曆庚辰年十二月廿五日:越劇九班大會串舉行

1941年7月29日,農曆辛巳年閏六月初六日:嵊新女子越劇團勸募大會舉行

袁雪芬

袁雪芬1942年2月22日,農曆壬午年正月初八日:馬樟花大殮舉行

1942年3月7日,農曆壬午年正月廿一日:袁雪芬因病停演回嵊縣

1942年10月28日,農曆壬午年九月十九日:袁雪芬開始越劇改革

1943年11月1日,農曆癸未年十月初四日:大來劇場演出越劇《香妃》

1944年9月28日,農曆甲申年八月十二日:袁雪芬、范瑞娟使用雪聲劇團之名首度合作演出

1945年1月29日,農曆甲申年十二月十六日:袁雪芬、范瑞娟首次合演《梁祝哀史》

1945年12月24日,農曆乙酉年十一月二十日:為籌募嵊縣善後救濟經費,全滬越劇大會串舉行

1946年8月7日,農曆丙戌年七月十一日:吳開先策劃“越劇皇后”選舉

1946年8月11日,農曆丙戌年七月十五日:袁雪芬發表啟事聲明不參加“越劇皇后”競選

1946年8月27日,農曆丙戌年八月初一日,上午:袁雪芬被流氓拋糞

1946年9月10日,農曆丙戌年八月十五日:袁雪芬舉行記者招待會控訴惡勢力迫害

1947年1月2日,農曆丙戌年十二月十一日,上午:袁雪芬與雪聲劇團全體人員舉行話別會

1947年1月12日,農曆丙戌年十二月廿一日:袁雪芬宣布輟演

1947年7月29日,農曆丁亥年六月十二日:“越劇十姐妹”簽訂聯合義演契約

1947年8月19日,農曆丁亥年七月初四日:越劇十姐妹聯合義演《山河戀》

1947年8月29日,農曆丁亥年七月十四日: 《山河戀》獲準繼續演出

1947年10月16日,農曆丁亥年九月初三日:筱丹桂大殮舉行

1947年11月4日,農曆丁亥年九月廿二日:張春帆一案開庭審理

1948年9月18日,農曆戊子年八月十六日:袁雪芬與范瑞娟二度合作

1948年9月18日,農曆戊子年八月十六日:越劇電影《祥林嫂》首映

1949年1月29日,農曆己丑年正月初一日:袁雪芬重新組建雪聲劇團

1949年6月18日,農曆己丑年五月廿二日:上海市戲劇、電影工作者協會成立

1949年7月28日,農曆己丑年七月初三日,9時:中國戲曲改進會發起人大會舉行

1949年9月,農曆己丑年:第一屆中國人民政治協商會議召開

1949年9月19日,農曆己丑年閏七月廿七日:上海市戲劇電影工作者協會成立平劇、曲藝、越劇、話劇電影委員會

1949年10月1日,農曆己丑年八月初十日:中華人民共和國和中央人民政府成立典禮活動舉行

1950年1月31日,農曆己丑年十二月十四日:上海市影劇業工會越劇分會籌委會及越劇界折實公債推銷支會成立

1950年2月15日,農曆己丑年十二月廿九日:上海越劇實驗劇團成立

1950年4月12日,農曆庚寅年二月廿六日:華東越劇實驗劇團成立

1950年8月15日,農曆庚寅年七月初二日:華東區戲曲改革工作幹部會議召開

1951年3月5日,農曆辛卯年正月廿八日:華東戲曲研究院成立

1951年6月2日,農曆辛卯年四月廿八日:上海越劇界控訴張春帆

1952年10月6日,農曆壬辰年八月十八日:第一屆全國戲曲觀摩演出大會舉辦

1952年11月14日,農曆壬辰年九月廿七日:第一屆全國戲曲觀摩演出大會結束

1953年10月4日,農曆癸巳年八月廿七日:中國人民第三屆赴朝慰問團赴朝

1955年3月24日,農曆乙未年三月初一日:華東戲曲研究院終止

1955年6月19日,農曆乙未年四月廿九日:中國越劇團赴德意志民主共和國訪問演出

1955年7月30日,農曆乙未年六月十二日:中國越劇團赴蘇聯訪問演出

1956年10月19日,農曆丙申年九月十六日:上海越劇院一團上演重編後的《祥林嫂》

1957年4月,農曆丁酉年:“越劇之家”上海市經濟委員會成立

1957年4月,農曆丁酉年:越劇電影獲1949-1955優秀影片獎

1958年6月15日,農曆戊戌年四月廿八日:上海越劇院一團赴福建前線慰問演出

1959年9月24日,農曆己亥年八月廿二日:上海市戲曲院團國慶10周年展覽演出月開演

1960年3月,農曆庚子年:袁雪芬等參加中國戲曲學院表演藝術研究班

1960年5月,農曆庚子年:上海越劇院學館成立

1960年7月22日,農曆庚子年六月廿九日:第三屆全國文學藝術工作者代表大會召開

1960年12月23日,農曆庚子年十一月初六日:上海越劇院首次赴香港演出

1961年1月26日,農曆庚子年十二月初十日:上海越劇院首次赴香港演出結束

1961年9月8日,農曆辛丑年七月廿九日:中國上海越劇團赴朝鮮訪問演出

袁雪芬(右)與徐玉蘭合演《西廂記》劇照

袁雪芬(右)與徐玉蘭合演《西廂記》劇照1961年10月,農曆辛丑年,下旬:中國上海越劇團訪朝演出歸來受到接見

1962年7月,農曆壬寅年:上海越劇院舉辦文史進修班

1962年10月,農曆壬寅年:“越劇改革20周年紀念會”召開

1963年4月7日,農曆癸卯年三月十四日:柯慶施召集上海越劇院人員談話並批評

1964年1月20日,農曆癸卯年十二月初六日:柯慶施召集上海越劇院人員談話並作指示

1964年7月1日,農曆甲辰年五月廿二日:上海越劇院邀集區縣越劇團座談一年來演出現代劇情況

1964年7月2日,農曆甲辰年五月廿三日:陳丕顯召集上海越劇院人員座談

1978年8月16日,農曆戊午年七月十三日:周信芳同志平反昭雪大會舉行

1978年9月16日,農曆戊午年八月十五日:蓋叫天骨灰安放儀式舉行

1979年4月25日,農曆己未年三月廿九日,下午:田漢追悼會舉行

1989年1月21日,農曆戊辰年十二月十四日:京劇《曹操與楊修》座談、討論活動舉行

1989年10月12日,農曆己巳年九月十三日:第一屆中國金唱片獎揭曉

2003年12月24日,農曆癸未年十二月初二日:第二屆造型表演藝術成就獎頒獎

2005年11月1日,農曆乙酉年九月三十日:上海越劇院首演《玉卿嫂》

2006年3月27日,農曆丙戌年二月廿八日:百年流聲——紀念中國越劇誕辰100周年電視文藝晚會上演

2006年6月24日,農曆丙戌年五月廿九日,19時30分:“菊壇群星薈萃——金喜全展演月”第一場暨金喜全拜葉少蘭為師儀式舉行

2006年8月24日,農曆丙戌年閏七月初一日,下午:袁雪芬為參加“越女爭鋒——越劇青年演員電視挑戰賽”複賽的選手授課

2007年11月24日,農曆丁亥年十月十五日,19時15分:2007山西省晉劇院經典劇目展演第一天

2008年1月17日,農曆丁亥年十二月初十日:“上海老藝術家作品數位化搶救工程(音樂、越劇部分)”成果發布會舉辦

2008年4月28日,農曆戊子年三月廿三日:《劇壇瑰寶——上海優秀傳統表演藝術整理搶救作品精粹》音像專輯發行。

榮譽獎項

1955年緬甸總理吳努授予她金質獎章,

1956年獲文化部頒發的“1949-1955優秀影片獎”榮譽獎。

1989年獲中國唱片總公司頒發的首屆“金唱片獎”,

2003年12月獲文化部頒發的國家級藝術終身成就獎——“表演藝術成就獎”。

經典作品

《梁山伯與祝英台》

袁雪芬(左)飾祝英台,范瑞娟飾梁山伯,1953年劇照

袁雪芬(左)飾祝英台,范瑞娟飾梁山伯,1953年劇照《梁山伯與祝英台》傳統劇。寫祝英台女扮男裝往杭城求學,路遇梁山伯結為兄弟,同窗三載,情誼深厚。祝父催女歸家,英台行前向師母吐露真情,托媒許婚山伯,又在送別時,假託為妹作媒,囑山伯早去迎娶。山伯趕往祝家,不料祝父已將英台許婚馬太守之子馬文才,兩人在樓台相敘,見姻緣無望,不勝悲憤。山伯歸家病故,英台聞耗,誓以身殉,馬家迎娶之日,英台花轎繞道至山伯墳前祭奠,霎時風雷大作,墳墓爆裂,英台縱身躍入,梁山伯與祝英台化作蝴蝶,雙雙飛舞。

小歌班初期已有《十八相送》和《樓台會》兩折。小歌班進入上海後才發展成大戲《梁山伯》,男班王永春、白玉梅戲班在1919年3月15日,首演於上海第一戲院。後各越劇戲班常作連台本戲演出。

1945年,袁雪芬與范瑞娟合作,演出了經初步整理的《新梁祝哀史》。

1952年冬,該劇參加第一屆全國戲曲觀摩演出大會,獲劇本獎、演出一等獎、音樂作曲獎、舞美設計獎,主演范瑞娟和傅全香獲演員一等獎、張桂鳳獲演員二等獎、呂瑞英獲演員三等獎。

1953年,該劇由上海電影製片廠攝製成第一部國產彩色戲曲藝術片,由徐進、桑弧編劇,桑弧、黃沙導演,祝英台改由袁雪芬飾演。該片在國內放映,創建國以來上座紀錄。

1955年上海越劇院排演該劇時,劇本由袁雪芬、范瑞娟口述,徐進等執筆,黃沙導演,陳捷、薛岩音樂整理,幸熙、蘇石風布景設計。范瑞娟飾梁山伯、傅全香飾祝英台、張桂鳳飾祝公遠、呂瑞英飾銀心、魏小雲飾四九、金艷芳飾師母。此次排演時,增添了尾聲“化蝶”,朱傳茗、薛傳剛任舞蹈指導。該劇揭露封建禮教對青年男女愛情的摧殘,語言上保持民間文學的特色,有較強的藝術感染力,被譽為“中國的羅密歐與朱麗葉”,曾作為國慶2周年觀禮劇目進京演出,黨和國家領導人毛澤東、周恩來等出席觀看。

走進越劇

| 越劇是中國傳統戲曲形式。主要流行於上海、浙江、江蘇、福建等地。越劇長於抒情,以唱為主,聲腔清悠婉麗,優美動聽,表演真切動人,極具江南地方色彩。越劇演員初由男班演出,後改男女混合班或全部女班。 |

| 裘丹莉| 吳素英 | 李玲玉 | 白銀飛 | 何賽飛 | 陳少春 | 楊文蔚 | 何英 | 馬樟花 | 毛佩卿 | 余彩琴 | 樊婷婷 | 傅幸文 | 陳偉萍 | 趙瑞花 | 曹銀娣 | 西安市越劇團 | 章瑞虹 | 顏佳 | 王君安 | 金月樓 | 張琳 | 陳輝玲 | 方雪雯 | 支維永 | 鄭曼莉 | 黃依群 | 俞建華 | 商芳臣 | 金艷芳 | 盛舒揚 | 王志萍 | 陳金蓮 | 謝群英 | 徐銘 | 章海靈 | 顏恝 | 董柯娣| 花旦| 錢愛玉| 王水花| 陳麗俐| 李霄雯| 華渭強| 芳華越劇團| 徐芬芳| 竺小招| 越劇十姐妹| 越劇服裝| 老生| 越劇| 袁雪芬| 袁派| 畢派| 韓婷婷| 婁宇健| 尹派| 尹桂芳| 越劇頭套| 張弓| 竺水招| 金采鳳| 正旦| 浙江小百花越劇團 | 趙志剛| 白玉梅| 趙海英| 畢春芳| 越劇博物館| 張雲霞| 張派| 金派| 姚水娟| 陸錦花| 傅派| 王文娟| 茅善玉| 王派| 范派| 茅威濤| 嵊州| 戚派 | 范瑞娟 | 山河戀| 戚雅仙| 裘愛花| 錢惠麗| 旦角 | 吳鳳花| 楊婷娜 | 舒錦霞| 陸派| 徐派| 呂派 | 齊春雷| 呂瑞英 |