概述

在西雙版納熱帶雨林的邊緣,常可見到一兩隻灰黃色的小母雞帶領著幾隻小雞覓食,而當見到人時,它們便迅速逃進森林,這便是野雞。而公野雞的毛色非常艷麗,它們常低飛於林中,啼叫時發出“茶花朵朵”的悅耳鳴聲,所以人們把這種野雞稱為“茶花雞”。

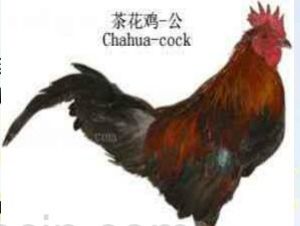

花花雞(公)

花花雞(公)在各民族的村寨里,到處可見到雞群。這些家養雞,個體均較小,體重很少超過1公斤,而且羽毛的顏色與野雞十分相似。有一種叫矮腳雞的品種,它們的腳桿很短,體重一般僅約半公斤,公雞啼叫時,更似茶花雞。家雞當然是在歷史上人們由野雞馴養而來的。西雙版納各民族的村寨都坐落在林海之中,家養的雞常跑到村子附近的森林中覓食,這就難免發生野雞與家雞的雜交,所以這些家雞具有野雞的遺傳基因,保持著較小的個體,具有較好的抗病能力和善飛的特性。而且其肉特別鮮美,到西雙版納旅遊的人尤喜歡品嘗這裡的“土雞”。

非常有趣的是,村民們有時從森林中撿回野雞的蛋,由家養母雞孵出,所以有時可見到1隻家養母雞帶領著一群小野雞。這些由家雞帶出來的野雞還保留著它們生身父母的怕人、善飛習性。獵人則常把這些家養的野公雞用竹籠關養,當他們上山獵野雞時,就隨身帶上它們,它們那“茶花朵朵”的啼叫聲會把山上的野雞引出來,所以它們被叫做“當雞”,就是讓野雞上當的雞。

隨著人們保護意識的加強,茶花雞和其他野生動物一樣,在西雙版納自然保護區內得到了保護。近年來,西雙版納開展的禁獵活動逐漸為各民族所理解,人們已很少狩獵,而“當雞”也已成為歷史。人們希望茶花雞亦能和家雞一樣自由自在地生活於這片莽莽的密林之中,而它們那些有用的基因也將為人類改造家雞所利用。

主要分布

分布範圍:印度北部,東北部及東部,中國南部,東南亞,蘇門答臘及爪哇。

分布狀況:常見,分布於中國西南部及中國南部,如:廣西、海南島的熱帶常綠帶灌叢及次生林,還有西南省的西雙版納原始叢林中。

產地環境

雲南南部邊境屬熱帶、亞熱帶地區,海拔一般均在1000米以下。年平均氣溫為18.4~22.3℃,年平均降水量為1050~1800毫米,相對濕度為79~85%,全年無霜或只有較短霜期。氣候炎熱,雨水充沛,光照充足,土地肥沃,物產豐富,農作物大多一年三熟,以水稻、早稻為主,並有玉米、大豆、花生等。天然的飼料資源和豐富的農副產品為茶花雞的發展提供了良好的物質基礎。

品種特徵

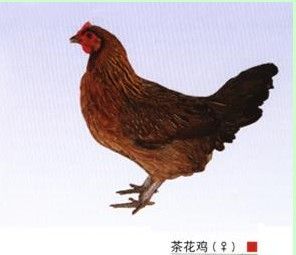

茶花雞(母)

茶花雞(母)茶花雞體型矮小,羽毛緊貼,肌肉結實,骨胳細緻,體軀勻稱,近似船形,性情活潑,機靈膽小,好鬥性強,能飛善跑。該雞頭部清秀。冠大多呈紅色單冠,少數呈豆冠和羽冠。喙黑色,少數黑中帶黃色。眼大有神,虹彩黃色居多,也有褐色和灰色。肉垂紅色。皮膚白色者多,少數淺黃色。脛腳黑色,少數黑色帶黃色。

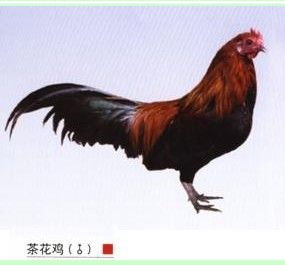

公雞:形態矮小,羽色秒稍暗,公雞的尾羽常向下垂,雞冠和肉垂不及家雞發達,最顯著的差別是頭和頸的羽毛狹長而尖,前面的為深紅色,向後轉為金黃色。這些狹尖的長羽,從頸向後延伸覆於背的前部,比家雞更為華麗。尾羽和尾上覆羽均黑,並具金屬綠色反光,羽基白色,飛時特別明顯。

母雞:母雞與家養雞的母雞相似,體形較雄性小,尾亦較短。頭和頸項黑褐綴紅;頸羽亦特長,軸部黑褐而具金黃色羽緣。

棲息生態

棲息于海拔1000米以下的熱帶森林、次生竹林中,集群生活。以植物的果實、種子、嫩竹、樹葉、各種野花瓣為食,也吃白蟻、白蟻卵、蠕蟲、幼蛾等。雄雞獨處,或與眾雌雞配偶,或其它雄雞群棲。取食於地面但飛行能力強,夜棲樹上。

繁殖

2~5月份繁殖,多築巢於樹根旁的地面上,在淺凹內鋪一層枯葉,少許羽毛。年產卵1~2次,每窩4~8枚,多則12枚,淺棕白色,孵卵期18~21天。

生活習性

1、食性廣:茶花雞的食性很雜,稻穀、碎米、玉米、米糠、麩皮、瓜果皮、青綠飼料、雜草、昆蟲等均喜食。在人工飼養條件下,應餵給營養比較全面的“茶花雞專用飼料”或按公司提供配方製作的“茶花雞專用發酵飼料”,以有利於其生長發育,縮短飼養周期,降低養殖成本。

2、適應性強:茶花雞適應能力較強,具有較強的抵抗能力。耐粗飼,喜歡棲息於高外。如屋桅下橫樑、圍欄、支架或樹上。常成群吃食、活動、棲息在一起。

營養價值

茶花雞湯

茶花雞湯野雞肉的鈣、磷、鐵含量較一般高很多,並且富含蛋白質,可高達23.3%,而且都是優質蛋白,還含有人體必需的胺基酸。野雞肉還有健脾養胃增進食慾、止瀉的功效。對貧血患者、體質虛弱的人是很好的食療補品。野雞肉有祛痰補腦的特殊作用,能治咳痰和預防老年痴呆症,是野味中的名貴之品。

維生E、黑色素、紫膠素等較其它家雞品種高出多倍,尤適煲湯。

雞肉對營養不良、畏寒怕冷、乏力疲勞、月經不調、貧血、虛弱,婦女產期多吃未開產的仔茶花雞,並連骨剁碎吃,能夠滋補強壯,增加奶汁。目前在全國各地市場上難覓茶花雞,因此茶花雞的價格相對比農家雞要高出一些

適用人群

一、一般人群均可食用。

二、(1)適宜於脾胃氣虛下痢,病後體弱、食欲不振、小便頻多之人食用。

(2)患有痔瘡的人在秋冬之外應忌食野雞肉;患有疥瘡者禁食野雞肉。

保護

國家重點保護等級:二級 生效年代;1989

中國瀕危動物紅皮書等級:易危 生效年代:1996

原因

1、棲息地破壞:熱帶雨林的大面積消失是導致原雞數量下降的主要原因。

2、過度捕獵:過度狩獵是導致原雞數量下降的主要原因。

3、作為醫藥成分被捕獵:有人認為原雞除去內臟和羽毛,取肉鮮用,有補腎、益氣血、清虛熱的功效。因此被利用。

養殖技術

育雛期的飼養管理:

⑴溫度:1—2日齡適宜溫度在32℃,以後每天降0.5℃,直至21日齡達到22℃。

茶花雞(公)

茶花雞(公)⑵濕度:1周齡內相對濕度為60%--65%,1周齡後降到50%--60%。

⑶光照:1周齡內光照24小時,從第2周開始每周減半小時直至自然光。

⑷飼餵:可用自由採食方式,3周齡以內的餵給雛雞顆粒飼料。

⑸密度:1周內每平方米可養100隻,2—3周每周減20隻,4—6周每周減10隻,7—8周,每平方米養10—20隻。

青年期的飼養管理:

⑴光照:自然光照直到產蛋前兩周。

⑵飼餵:90日齡以上的後備留種雞要適當限制飼喂,飼料中應當增加粗纖維含量,每天每隻餵100克左右,分2—3次餵給。

⑶密度:每平方米8—10隻,舍外要有運動場,面積為舍內的1倍。

成年期的飼養管理:

⑴轉群和選種臨產前兩周結合轉群進行選種,公雞體重達0。7千克,母雞0。6千克,公﹑母比例按1:3—4選留,自由交配。

⑵光照:每天光照時間為15—16小時,光強度為15平方米一盞40瓦燈泡,離地2米。

⑶飼餵:用家雞的種雞料加2%進口魚粉和5%飼料酵母粉,使粗蛋白質為18%,每天每隻餵料100—125克。每千克飼料再加10毫克維生素E可提高種卵受精率。

⑷密度:每平方米4—5隻,每群100-150隻,公母比例1:4。

疾病防治:

1,新城疫:

防治:5日齡﹑25日齡用雞新城疫II系疫苗各滴眼或滴鼻1次;40日齡﹑135日齡用雞新城疫I系疫苗各肌注或刺種1次;種雞休產期再接種I系1次。流行疫區應緊急注射I系疫苗。

2,球蟲病

防治:3—25日齡交替使用抗球蟲藥預防

3,白痢:

防治:1—20日齡交替使用0.1%土黴素﹑0.2%氟哌酸粉﹑0.05%--0.1%氯黴素粉預防。