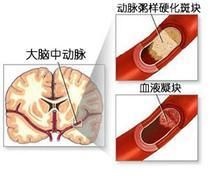

疾病病因

腔隙性腦梗死示圖

腔隙性腦梗死示圖 腔隙性腦梗死

腔隙性腦梗死2.動脈硬化 腔隙性腦梗死與動脈硬化緊密關聯。Fisher 用連續切片方法觀測證實基底節、內囊區腔隙病灶的供血動脈有嚴重的腦動脈硬化改變,即節段性的動脈結構破壞、纖維素樣壞死或血管壞死。其他學者也發現髓質動脈中明顯的改變是管壁的透明樣增厚,並血管管腔的狹窄,各腦區腔隙性梗死的頻度與動脈硬化的程度成正比。

3.糖尿病 眾所周知,糖尿病可導致遠端肢體、腎臟、視網膜、周圍神經和腦神經的小動脈梗死性病變,但糖尿病對腦的小血管病變的作用尚未明確定位。流行病學的調查結果表明,糖尿病是卒中的危險因素之一,但尚缺乏糖尿病和腔隙性腦梗死有聯繫的證據。Mast 等的研究也僅確認糖尿病與多發性的腔隙性腦梗死有關,而與單發的無關。不過糖尿病時血的凝固性和黏度的增高、血小板黏附性的增強,無疑可加重腦的深穿通支動脈的血流供應對腔隙性腦梗死的形成起了重要的作用。

4.栓子

(1)心源性栓子:風濕性心臟病或非風濕性心臟病的附壁栓子脫落。

(2)動脈源性栓子:包括有或無潰瘍的動脈粥樣硬化、纖維肌肉性血管病、夾層動脈瘤的血栓脫落。尤其是升主動脈、頸動脈中粥樣硬化斑脫落形成的栓子,是引起腔隙性腦梗死的重要原因之一,已引起越來越多的關注。

5.其他因素 高脂血症、高黏血症、吸菸、飲酒和腦局部血流改變等因素對腔隙性腦梗死的發生也有一定影響。

症狀體徵

腔隙性腦梗死確診

腔隙性腦梗死確診2.臨床類型

(1)單純運動性輕偏癱(PMH):最常見,占40%~60%。主要特徵為客觀檢查無感覺障礙、視野缺損、失語、失用或失認;而僅有一側面部和上下肢無力或不完全性癱瘓。病灶可發生在內囊、腦橋、大腦腳、基底節、大腦皮質、放射冠等處。常於2 周內恢復,但易復發。

(2)純感覺性卒中(PSS):無肌力障礙、眩暈、復視、失語及視野缺損,而僅有一側面部及上下肢的偏身感覺障礙。病灶位於丘腦腹後核,通常為大腦後動脈的丘腦穿通支梗死所致。少數病例可由脊髓丘腦束、丘腦皮質束的病灶所致,也可因病灶侵及整個丘腦的外側及內囊後肢的放射冠而引起。常於數周內恢復。

(3)感覺運動性卒中(SMS):表現為一側頭面部、軀幹及上下肢感覺障礙和面、舌肌及上下肢的輕癱。無意識障礙、記憶障礙、失語、失認和失用。以往認為此型較少見,國內外文獻報告僅次於PMH。其病灶位於丘腦腹後外側核和內囊後肢,通常由大腦後動脈的丘腦穿通支或脈絡膜後動脈閉塞所致。預後良好。

(4)共濟失調性輕偏癱(HAH):表現為病變對側的輕偏癱和小腦性共濟失調,且下肢重於上肢,有時伴有感覺障礙、眼球震顫、辨距不良、構音障礙、向一側傾倒。病灶發生在腦橋基底部或內囊,放射冠、小腦等處也可發生。常於數周內恢復。

(5)構音不良-手笨拙綜合徵(DHS):表現為明顯的構音障礙、吶吃、吞咽困難,一側手輕度無力及精細運動障礙等共濟失調,並可伴有同側中樞性面、舌癱,反射亢進及病理征陽性,行走時步態不穩,但無感覺障礙。本型病前無TLA,起病急,症狀迅速達高峰。病灶位於腦橋基底部的上1/3 和2/3 交界處或內囊最上部分的膝部。

(6)變異型PMH:PMH 有7 種變異型。

①合併運動性失語的PMH,病灶位於內囊膝部及前肢、放射冠下部,為供應該區的豆紋動脈閉塞所致。

②無面癱的PMH,由椎動脈及其穿通支閉塞所致,起病時可有輕度眩暈及眼球震顫,可伴有舌肌異常麻木及無力,晚期可累及對側錐體,造成四癱。

③合併同側凝視麻痹的PMH,病灶位於腦橋下部旁正中央,表現為面癱及上下肢癱瘓,伴一過性同向凝視麻痹和交叉性核間眼肌麻痹(即one-and-a-halfsyndrome),而外展神經功能正常。

④合併Weber 綜合徵的PMH,是由大腦腳中部的梗死累及動眼神經纖維所致。

⑤合併展神經交叉性麻痹的PMH,病灶位於腦橋最下段旁正中區累及同側的展神經。

⑥合併精神紊亂的PMH。病灶發生在內囊後肢的前部和後肢,影響了丘腦額葉聯繫纖維,表現為急性精神錯亂、注意力及記憶障礙伴PMH。

⑦表現為閉鎖綜合徵的PMH:是由雙側皮質脊髓束梗死引起的雙側PMH 所致,可見於雙側內囊、腦橋、錐體束或大腦腳的梗死。

(7)中腦丘腦綜合徵:通常是大腦後動脈的穿通支丘腦底丘腦旁正中前動脈和後動脈、中腦旁正中上動脈和下動脈等4 支動脈中的1 支或1 支以上阻塞所致。典型的梗死灶呈蝶形,累及雙側中腦旁正中區、丘腦底部和丘腦。臨床表現為一側或雙側動眼神經麻痹、Parinaud 綜合徵,或垂直性凝視麻痹伴昏睡、意識喪失和記憶障礙。

(8)基底動脈下部分支綜合徵:是由於基底動脈下段或椎動脈上段的小分支閉塞,導致下丘腦、腦幹被蓋部梗死。表現為眩暈、眼球震顫、復視、側視麻痹、核間性眼肌麻痹、吞咽困難、小腦性共濟失調、步態不穩、面肌無力、眼部燒灼感及三叉神經分布區麻木感。

(9)各種其他類型的綜合徵:

①Claud 綜合徵:合併動眼神經麻痹的小腦性共濟失調。

②半身抽搐,延髓外側綜合徵。

③橋延外側綜合徵。

④遺忘症。

⑤一側下肢無力跌倒。

⑥構音障礙,急性丘腦性張力障礙。

⑦偏身舞蹈症。

⑧丘腦性痴呆。

⑨假性延腦麻痹。

⑩假性帕金森氏症。偏癱伴注視麻痹。純構音不良。

(10)腔隙狀態:認為腔隙狀態不僅僅是基底節或腦橋部多發性梗死所致,更主要的病變為額葉白質的腔隙及其瀰漫性不完全軟化。臨床表現為痴呆、發音障礙、吞咽困難、伸舌張口困難、下頜反射亢進、四肢痙攣、雙側病理征陽性、強哭強笑等假性延髓性麻痹症狀及肌肉僵硬、動作緩慢、短小步態等帕金森病症狀,小便失禁。

(11)血管性痴呆:多發性腔隙性腦梗死所致的多發性梗死痴呆(MID)是血管性痴呆中常見類型。有老年者屍檢證實,梗死數目越多,痴呆的發生率越高。臨床特徵包括:①有高血壓病、糖尿病、腦動脈硬化等病史;②多數有腦卒中病史;③可查及局灶性和瀰漫性神經功能受損的體徵;④存在不同程度的智慧型障礙、記憶力、計算力、定向力障礙,多數病人情感淡漠,缺乏機敏性,但人格相對保存;⑤CT 或MRI 顯示大腦深部多發腔梗。

(12)無症狀腔隙梗死:患者頭顱CT 或MRI 掃描提示腔隙性腦梗死,但臨床上無明顯定位性體徵和症狀。其梗死部位多見於基底節區、內囊區、放射冠,病灶較小,直徑小於1.5cm。有部分病變則因其產生的神經功能受損的症狀和體徵易於被人忽視或缺乏認識而歸入此類(例如右側額頂區梗死導致體象障礙、病覺缺失或偏側忽視,枕葉梗死導致偏盲或象限盲等)。

病理生理

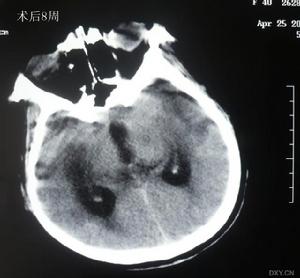

腔隙性腦梗死複查

腔隙性腦梗死複查診斷檢查

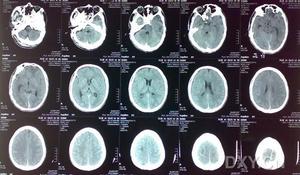

腔隙性腦梗死X線

腔隙性腦梗死X線1.腔隙性腦梗死診斷標準 各家報告的診斷標準不盡相同,但基本採用臨床、病理及CT 掃描相結合的方法。中華醫學會第四次全國腦血管病會議診斷標準:

(1)發病多由高血壓動脈硬化引起,呈急性或亞急性起病。

(2)多無意識障礙。

(4)臨床表現都不嚴重,較常表現為純感覺性卒中、純運動性輕偏癱、共濟失調性輕偏癱,構音不全-手笨拙綜合徵或感覺運動性卒中等。

(5)如有條件時進行CT 檢查,以明確診斷。

2.血管性痴呆 多梗死痴呆為血管性痴呆的一類,腔隙性腦梗死是其重要的病理改變。臨床表現特徵為:突然起病、階梯性惡化,波動性病程,夜間意識混亂,人格相對保存,情感脆弱,強哭強笑,常有高血壓、心臟病及卒中病史,合併有動脈粥樣硬化徵象,有神經系統局灶性受損的症狀和體徵,CT 或MRI 顯示腦內有多發的梗死灶和(或)腦萎縮。中華醫學會全國第四次腦血管病學術會議(1995 年於成都)的診斷標準為:

(1)符合《精神病診斷和統計手冊》診斷痴呆標準。

(2)急性或亞急性發病的神經系統症狀和體徵。

(3)既往有腦卒中發病史。

(4)病程波動,呈階梯性進展。

(5)常合併有高血壓、糖尿病、冠心病、高脂血症等。

(6)Hachinski 缺血量表記分≥7 分。

(7)CT 及MRI 證實腦內多灶性皮質或皮質下缺血改變。

輔助檢查

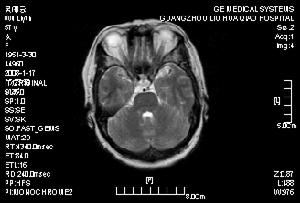

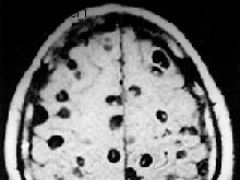

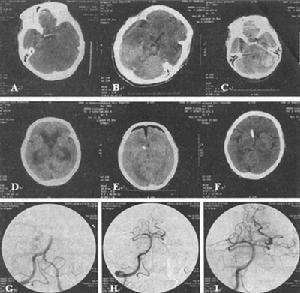

腔隙性腦梗死影像圖

腔隙性腦梗死影像圖2.腦電圖 血管性痴呆病人腦電圖基本表現為瀰漫性低波幅慢波,即以廣泛的θ或δ波為背景,呈現明顯局灶性或不對稱性慢波。少數病例有周期性尖慢波融合。腦電圖改變不能區分血管性痴呆的類型。腔隙性腦梗死病灶的大小與腦電圖的異常率有關,如病灶為1.5~3mm 者45%有異常,如小於1.5mm 則65%腦電圖正常。

3.腦血流圖及都卜勒超聲檢查 腦血流圖改變主要是血管壁彈性及血流量下降,異常率很高。經顱都卜勒超聲檢查不僅能準確測定血管狹窄的程度,而且可以動態探察血栓的大小、多少及流動狀態。

4.誘發電位

(1)體感誘發電位(SEP):SEP 的異常與病灶的位置有關。如內囊病變大多為N20 波幅降低或消失,亦可見P22、N30 波幅降低,以及晚成分N63 異常;頂葉病變可見P27、P25 波幅降低;丘腦病變P15、N20、P25 波幅缺失及N20 峰潛伏期(PL)延長;延髓病變N13、P14 波幅降低。血管性痴呆的SEP 主要是峰間潛伏期(IPL)延長,相當於中樞傳導時間(CT)延長,當白質病變廣泛時,更為顯著。藉此可以和老年性痴呆鑑別,後者SEP 測定大都正常。

(2)腦幹聽覺誘發電位(BAEP):由於BAEP 記錄的電位活動發生源在腦幹,因此腦血管疾病的BAEP 多著重於檢測椎基底動脈系統。BAEP 異常與病灶部位的關係為影響到第Ⅷ腦神經及耳蝸循環,BAEP 各波均不能引出;腦橋下段累及雙耳蝸核病變僅見Ⅰ波;腦橋下段被蓋部病變,BAEPⅢ波及其以後諸波異常;腦橋上段病變,Ⅳ、Ⅴ波異常;一側腦橋與中腦交界部病變,同側Ⅴ波消失,對側BAEP正常。

(3)事件相關電位(event-ralated potentials,ERPs):多發性腔隙性腦梗死患者ERPs 檢查時,其P300 潛伏期較對照組明顯延長。然而P300 潛伏期的改變與正常對照組無明顯差別,報導的結論尚不統一。一組統計資料顯示患者P300 潛伏期與其梗死病灶的多少無顯著性相關關係;而與CT 影像上腦室的擴大或腦室周邊組織密度(輝度)下降的程度密切相關;並與Hasegawa 痴呆量表所測的智力積分呈明顯的負相關。

(4)視覺誘發電位(VEP):枕葉的腔隙性梗死不產生VEP 的P100 潛伏期改變。

5.頭顱CT 掃描(CT) 臨床表現為腔隙性腦梗死的患者,CT 見有腔隙性梗死灶者占66%~76%。CT 對幕上>5mm 的腔隙病灶易於發現,而對<5mm 或位於腦幹的病灶常難以檢出。Rascal 等報導單純運動性輕偏癱綜合徵者,病後36h 檢查陽性率高達97%。一般病後10 天左右更易出現陽性改變。

(1)非增強掃描:病灶主要位於基底節區、丘腦、內囊、腦幹或放射冠、側腦室旁,呈圓形或橢圓形低密度灶,邊界清楚、直徑2~20mm,占位效應輕,一般僅為相鄰腦室受壓,多無中線結構移位。梗死區密度約於4 周后接近腦脊液密度,並呈現萎縮性改變,即同側側腦室和(或)鄰近腦池、腦溝局限性擴大,中線結構可有輕度的同側移位。

(2)增強掃描:梗死後3 天~1 個月,病灶可呈均勻或斑片狀強化,以2~3周時此效應最為明顯。待病灶密度與腦脊液密度相等時則不再強化。

(3)多發性梗死痴呆的CT 掃描徵象:①腦皮質或皮質下多發的大小不一的低密度梗死灶,主要分布於基底節區及額、顳、枕葉皮質區。②大部分病例可呈腦萎縮改變,即腦室或腦溝擴大,腦皮質、髓質萎縮。③可伴有Binswanger 病(皮質下動脈硬化性白質腦病,SAE)CT 影像特徵:腦室周圍及半卵圓中心白質內的大致對稱性低密度影,呈月暈狀或傘狀,邊緣模糊,多位於側腦室前方或後方。灰/白質密度比值增加。

6.磁共振(MRI) MRI 對腔隙性腦梗死的檢出率明顯優於頭顱CT 掃描,尤其對腦幹及小腦內的腔梗病灶。病後72h,75%患者的MRI 可顯示≤15mm 的腔隙性病灶,5 天內其檢出陽性率可達92%。急性期腔梗病灶在MRI 的影像特點為T1信號減低、T2 信號增高,其中以T2 信號增高改變更為敏感。

7.磁共振血管造影(MRA) MRA 可提供清晰的頸動脈、椎動脈圖像,快速檢測血管阻塞情況,但未廣泛用於急性腦梗死的診斷。若條件許可,對腦血管病高危人群應考慮選擇此項檢查。

8.單光子發射斷層X 線掃描(SPECT) 利用此項技術,根據腦組織不同部位的放射性物質攝取梯度,可檢測區域腦血流量(rCBF)改變。一般卒中發生後,rCBF灌注發生嚴重障礙,因而梗死後24h 內,SPECT 即可發現。SPECT-rCBF 顯像是鑑別Alzheimer 病與MID 的良好手段。Alzheimer 病表現為顳、頂、枕、額區放射性分布對稱性減少,其中尤以顳、頂、額區為著;MID則呈大腦皮質內散發的或斑片狀的多發性血流灌注缺損區。

9.正電子發射斷層X 線掃描(PET) 此項檢查可反映腦組織血流量、葡萄糖代謝及氧代謝(CMRO2)變化。腔隙性梗死患者經PET 檢測,上述各指標無顯著改變。但發現位於內囊25mm 小梗死病灶鄰近的組織及病灶對側小腦半球CBF 和CMRO2 有明顯減少。後者提示腔隙梗死時PET 的異常不僅與病灶的大小而且與病灶的部位有關。經改進的PET 檢查技術能分辨12mm 及皮質下結構的病理生理改變。

10.痴呆者認知功能的檢查 簡單的臨床檢查包括交談與量表檢測。常用的有以下幾種:①智力狀態檢查:包括簡易智力狀態檢查(MMSE)、Blessed 痴呆量呈(BDS)和長谷川痴呆量表(HDS)(表1)。②日常生活和社會能力評定:包括日常生活活動量表(ADL)和Pfeffer 的功能活動調查表(POD)。③神經心理測驗:包括以檢查記憶和學習能力為主的Fuld 物體記憶測驗(FOM)、檢查言語功能的快速辭彙測驗(RVR)、評定注意/即刻記憶的數字廣度測驗(DS)及檢查構造和圖形識別功能的WISC 積木測驗(BD)等。

治療方案

腔隙性腦梗死治療藥

腔隙性腦梗死治療藥2.治療方法

(1)對症治療:包括維持生命功能和處理併發症。

①缺血性卒中後血壓升高通常不需緊急處理,病後24~48h 收縮壓>220mmHg、舒張壓>120mmHg 或平均動脈壓>130mmHg 時可用降壓藥,如卡托普利(captopril)6.25~12.5mg 含服;切忌過度降壓使腦灌注壓降低,導致腦缺血加劇;血壓過高(舒張壓>140mmHg)可用硝普鈉0.5~10μg/(kg?min),維持血壓在170~180/95~100mmHg 水平。

②意識障礙和呼吸道感染者宜選用適當抗生素控制感染,保持呼吸道通暢、吸氧和防治肺炎,預防尿路感染和褥瘡等。

③發病後48h~5 天為腦水腫高峰期,可根據臨床觀察或顱內壓監測用20%甘露醇250ml,靜脈滴注,每6~8 小時1 次;或呋塞米(速尿)40mg 靜脈注射,2 次/d;10%人血白蛋白50ml,靜脈滴注;脫水劑用量過大、持續時間過長易出現嚴重不良反應,如腎損害、水電解質紊亂等。

④臥床病人可用肝素鈣(低分子肝素)4000U 皮下注射,1~2 次/d,預防肺栓塞和深靜脈血栓形成。

⑤發病3 天內進行心電監護,預防致死性心律失常(室速和室顫等)和猝死,必要時可給予鈣拮抗藥、β-受體阻滯藥治療。

⑥血糖水平宜控制在6~9mmol/L,過高或過低均會加重缺血性腦損傷,如>10mmol/L 宜給予胰島素治療,並注意維持水電解質平衡。

⑦及時控制癲癇發作,處理病人卒中後抑鬱或焦慮障礙。

(2)超早期溶栓治療:可能恢復梗死區血流灌注,減輕神經元損傷,挽救缺血半暗帶。

①靜脈溶栓療法:

A.常用溶栓藥物包括:尿激酶(UK):50 萬~150 萬U 加入0.9%生理鹽水100ml,在1h 內靜脈滴注;阿替普酶(重組組織型纖溶酶原激活物):一次用量0.9mg/kg,最大劑量<90mg;10%的劑量先予靜脈推注,其餘劑量在約60min 持續靜脈滴注。

阿替普酶(rt-PA)是位於人類8 號染色體(8p12)的絲氨酸蛋白酶,可催化纖溶酶原變為纖溶酶,具有溶解腦血栓所含纖維蛋白凝塊的能力;臨床對照研究提示,出現症狀3h 內阿替普酶(rt-PA)靜脈注射可降低缺血性卒中病殘率和死亡率,但價格昂貴限制了套用。使用阿替普酶(rt-PA)最初24h 內不能再用抗凝劑和抗血小板藥,24h 後CT 顯示無出血,可用抗凝和抗血小板治療。卒中病人接受尿激酶(UK)和阿替普酶(rt-PA)溶栓治療必須在具有確診卒中和處理出血併發症能力的醫院進行。不推薦用鏈激酶(SK)靜脈溶栓,易引起出血。用藥過程中出現嚴重頭痛、嘔吐和血壓急驟升高時,應立即停用尿激酶(UK)或阿替普酶(rt-PA)並進行CT 檢查。

B.溶栓適應證:急性缺血性卒中,無昏迷;發病3h 內,在MRI 指導下可延長至6h;年齡≥18 歲; CT 未顯示低密度病灶,已排除顱內出血;患者本人或家屬同意。

C.絕對禁忌證:TCIA 單次發作或迅速好轉的卒中以及症狀輕微者;病史和體檢符合蛛網膜下隙出血;兩次降壓治療後Bp 仍>185/110mmHg;CT 檢查發現出血、腦水腫、占位效應、腫瘤和動靜脈畸形;患者14 天內做過大手術或有創傷,7 天內做過動脈穿刺,有活動性內出血等;正在套用抗凝劑或卒中前48h 曾用肝素治療;病史有血液疾病、出血素質、凝血障礙或使用抗凝藥物史。

D.溶栓併發症:梗死灶繼發出血:尿激酶(UK)是非選擇性纖維蛋白溶解劑,激活血栓及血漿內纖溶酶原,有誘發出血潛在風險,用藥後應監測凝血時及凝血酶原時間;溶栓也可導致致命的再灌注損傷和腦水腫;溶栓再閉塞率高達10%~20%,機制不清。

②動脈溶栓療法:作為卒中緊急治療,可在DSA 直視下進行超選擇介入動脈溶栓。尿激酶動脈溶栓合用小劑量肝素靜脈滴注,可能對出現症狀3~6/h 的大腦中動脈分布區卒中病人有益。

(3)腦保護治療:多種腦保護劑被建議套用,在缺血瀑布啟動前用藥,可通過降低腦代謝、干預缺血引發細胞毒性機制、減輕缺血性腦損傷。包括自由基清除劑(過氧化物歧化酶、巴比妥鹽、維生素E 和維生素C、21-氨基類固醇等),以及阿片受體阻斷藥納洛酮、電壓門控性鈣通道阻斷藥、興奮性胺基酸受體阻斷藥和鎂離子等。

(4)抗凝治療:在大多數完全性卒中病例未顯示有效,似乎不能影響已發生的卒中過程。為防止血栓擴展、進展性卒中、溶栓治療後再閉塞等可以短期套用。常用藥物包括肝素、肝素鈣(低分子肝素)及華法林等。治療期間應監測凝血時間和凝血酶原時間,須備有維生素K、硫酸魚精蛋白等拮抗藥,處理可能的出血併發症。

(5)降纖治療:通過降解血中凍乾人纖維蛋白原、增強纖溶系統活性以抑制血栓形成。可選擇的藥物包括巴曲酶(Batroxobin)、去纖酶(降纖酶)、安克洛酶(Ancrod)蚓激酶等,巴曲酶首劑10BU,以後隔天5BU,靜脈注射,共3~4次,安全性較好。

(6)抗血小板治療:大規模、多中心隨機對照臨床試驗顯示,未選擇的急性腦梗死病人發病48h 內用阿司匹林100~300mg/d,可降低死亡率和復發率,推薦套用。但溶栓或抗凝治療時不要同時套用,可增加出血風險。抗血小板聚集劑如噻氯匹定(ticlopidine)、氯吡格雷(clopidogrel)等也可套用。

(7)有條件的醫院應組建卒中單元(stroke unit,SU):SU 由多科醫師、護士和治療師參與,經過專業培訓,將卒中的急救、治療、護理及康復等有機地融為一體,使病人得到及時、規範的診斷和治療,有效降低病死率和致殘率,改進患者預後,提高生活質量,縮短住院時間和減少花費,有利於出院後管理和社區治療。中、重度腦卒中,如大面積腦梗死、小腦梗死、椎-基底動脈主幹梗死及病情不穩定腦梗死病人均應進入SU 治療。

(8)腦梗死急性期不宜使用或慎用血管擴張藥:因缺血區血管呈麻痹及過度灌流狀態,可導致腦內盜血和加重腦水腫。腦卒中急性期不宜使用腦細胞營養劑腦蛋白水解物(腦活素)等,可使缺血缺氧腦細胞耗氧增加,加重腦細胞損傷,宜在腦卒中亞急性期(2~4 周)使用。中藥製劑,如銀杏製劑、川芎嗪、三七粉(三七)、葛根素(葛根)、丹參和水蛭素等均有活血化瘀作用;應進行大規模、多中心、隨機對照臨床試驗和Meta 分析,提供有效的有力證據。

(9)外科治療:幕上大面積腦梗死有嚴重腦水腫、占位效應和腦疝形成徵象者,可行開顱減壓術;小腦梗死使腦幹受壓導致病情惡化的病人通過抽吸梗死小腦組織和後顱窩減壓術可以挽救生命。

(10)康復治療:應早期進行,並遵循個體化原則,制定短期和長期治療計畫,分階段、因地制宜地選擇治療方法,對病人進行針對性體能和技能訓練,降低致殘率,增進神經功能恢復,提高生活質量和重返社會。

預後預防

腔隙性腦梗死病發圖

腔隙性腦梗死病發圖腦梗死比腦出血的病死率低而致殘率高。隨年齡增長病死率明顯上升,平均病死率為25%左右(10%~47%)。常見死因是腦疝、多臟器衰竭、繼發感染及心肺功能不全。倖存者中病殘率亦較高,20%的倖存者在1~2 年內再次復發。

預防:

1.預防性治療 對有明確的缺血性卒中危險因素,如高血壓、糖尿病、心房纖顫和頸動脈狹窄等應儘早進行預防性治療。抗血小板藥阿司匹林50~100mg/d、噻氯匹定250mg/d,對腦卒中二級預防有肯定效果,推薦套用;長期用藥中要有間斷期,出血傾向者慎用。

2.針對可能的病因積極預防

(1)對於高血壓患者,應將血壓控制在一個合理水平。因為血壓過高,易使腦內微血管瘤及粥樣硬化的小動脈破裂出血;而血壓過低,腦供血不全,微循環淤滯時,易形成腦梗死。所以應防止引起血壓急驟降低,腦血流緩慢,血黏度增加,以及血凝固性增高的各種因素。

(2)積極治療短暫性腦缺血發作。

(3)講究精神心理衛生,許多腦梗死的發作,都與情緒激動有關。

(4)注意改變不良生活習慣,適度的體育活動有益健康。避免不良嗜好如吸菸、酗酒、暴飲、暴食。要以低脂肪低熱量,低鹽飲食為主,並要有足夠優質的蛋白質、維生素、纖維素及微量元素。飲食過飽不利於健康,霉變的食品、鹹魚、冷食品,均不符合食品衛生的要求,要禁食。

(5)當氣溫驟變,氣壓、溫度明顯變化時,由於中老年人特別是體弱多病者,多半不適應而患病,尤其是嚴寒和盛夏時老年人適應能力差,免疫能力降低,發病率及死亡率均比平時高,所以要特別小心。

(6)及時注意腦血管病的先兆,如突發的一側面部或上、下肢突然感到麻木,軟弱乏力,嘴歪,流口水;突然感到眩暈,搖晃不定;短暫的意識不清或嗜睡等。