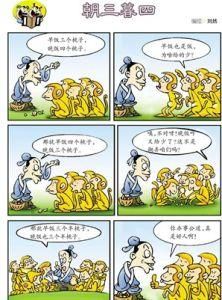

成語示例

朝三暮四

朝三暮四②南朝(梁)劉勰《滅惑論》:所謂~而喜怒交設者也。

③蔡東藩《民國演義》:似此重大問題,只隔一宿,偏已換了花樣,~,令人莫測。

④元代喬夢符《山坡羊·冬日寫懷》:~,昨非今是,痴兒不解榮枯事。原文翻譯

成語原文

宋有狙公者,愛狙,養之成群,能解狙之意;狙亦得公之心。損其家口,充狙之欲。俄而匱焉,將限其食,恐眾狙之不馴於己也。先誑之曰:“與若芧,朝三而暮四,足乎?”眾狙皆起怒。俄而曰:“與若芧,朝四而暮三,足乎?”眾狙皆伏而喜。——選自《列子·黃帝》字詞注釋

1.狙(jū)公:養猴子的老頭。2.解:了解,理解,懂得。

3.狙:猴子。

4.意:心意。

5.得:懂得。

6.得公之心:了解養猴老人的心思。

7.損:減。

8.充:滿足。

9.欲:欲望,要求。

10.俄而:一會兒,不久。

11.口:口糧。

12.匱:缺乏。

13.限:限制。

14.恐:擔心。

15.馴(xùn):馴服,順從,聽從。引申為服服帖帖。

16.誑(kuáng):欺騙。

17.與:給。

18.若:文言文中的人稱代詞,代“你”、“你們”,文中指猴子們。

19.芧(xù):橡樹的果實,俗稱“橡實”。

20.足:夠,足夠。

21.眾:所有的。

22.皆:都。

23.起而怒:一齊生氣起來。怒:惱怒,生氣。

24.喜而伏地:都很高興地趴在地上(一般是動物感到滿足時的動作)。

25.朝:早上。

26.之:代詞,它,代指猴子們。

譯文內容

宋國(今商丘)有一個養獼猴的老人,他很喜歡獼猴,養的獼猴成群,他能懂得獼猴們的心意,獼猴們懂得那個人的心意。那位老人因此減少了他全家的口糧,來滿足獼猴們的欲望。但是不久,家裡缺乏食物了,他將要限制獼猴們的食物,但又怕獼猴們生氣不聽從自己,就先騙獼猴們:“我給你們的橡樹果實,早上三顆,晚上四顆,這樣夠嗎?”眾多獼猴一聽很生氣,都跳了起來。過了一會兒,他又說:“我給你們的橡樹果實,早上四顆,晚上三顆,這樣足夠嗎?”獼猴們聽後都很開心地趴下,都很高興對那老人服服帖帖的了.養猴人給猴子分橡子,說:“早上分給三升,晚上分給四升”。猴子們聽了非常憤怒。養猴人便改口說:“那么就早上四升晚上三升吧。”猴子們聽了都高興起來。名義和實際都沒有虧損,喜與怒卻各為所用而有了變化,也就是因為這樣的道理。這個故事原來的意義,是闡述一個哲學道理,是《莊子·齊物論》中一則重要的寓言故事,無論朝三暮四還是朝四暮三,其實眾猴子所得到的並沒有增加或減少,猴子們喜怒為用就顯得很可笑。狙公好比是載眾生的“大塊”而猴子就像是紛亂紅塵中的眾生。那些追求名和實的理論家,總是試圖區分事物的不同性質,而不知道事物本身們就有同一性。最後不免像猴子一樣,被朝三暮四和朝四暮三所蒙蔽。告誡人們要放開計較得失的凡心,因為人的一生一死、一得一失都是一時的,到最後我們將會發現我們並沒有失去什麼,也沒有得到什麼。因為無論形式有多少種,本質只有一種。宋《二程全書·遺書·十八·伊川先生語》:“若曰聖人不使人知,豈聖人之心是後世朝三暮四之術也?”遺憾的是,後來套用這個成語的人,並不十分清楚朝三暮四的出處,把它和“朝秦暮楚”混淆了。而後者指的是戰國時期,秦、楚兩大強國對立,有些弱小國家一會兒倒向秦國,一會兒倒向楚國。就像在美蘇爭霸時期,有些非洲國家時而倒向美國,時而倒向蘇聯。朝三暮四本來與此無關,但以訛傳訛,天長日久,大家也就習慣把“朝三暮四”理解為沒有原則,反覆無常了。

揭示道理

這則寓言的前文與後文作者都給出了自己的解釋。前文說“勞神明為一而不知其同也,謂之朝三”意思是:耗費心思方才能認識事物渾然為一而不知事物本身就具有同一的性狀和特點,這就叫“朝三”。

後文說“是以聖人和之以是非而休乎天鈞,是之謂兩行。”譯文:因此,古代聖人把是與非混同起來,優遊自得地生活在自然而又均衡的境界裡,這就叫物與我各得其所、自行發展。

出處簡介

《莊子》亦稱《南華經》,道家經典之一。書分內、外、雜篇,原有五十二篇,乃由戰國中晚期逐步流傳、揉雜、附益,至西漢大致成形。《莊子》(5張)而當時所流傳的,今已失傳。目前所傳三十三篇,已經郭象整理,篇目章節與漢代亦有不同。一般認為,內篇是莊子所做。內篇大體可代表戰國時期莊子思想核心,而外、雜篇發展則縱橫百餘年,參雜黃老、莊子後學形成複雜的體系。司馬遷認為莊子思想“其要歸本於老子”。然而就莊子書中寓言、義理及《天下篇》對老子思想所評述,老子與莊子思想架構有別,關懷亦不相同,所謂“道家”思想體系與《莊子》書,實經過長期交融激盪,經漢代學者整理相關材料,方才編定。

莊子的文章,想像奇特,文筆變化多端,具有濃厚的浪漫主義色彩,並採用寓言故事形式,富有幽默諷刺的意味,對後世文學語言有很大影響。其超常的想像和變幻莫測的寓言故事,構成了莊子特有的奇特的想像世界,“意出塵外,怪生筆端。”(劉熙載《藝概·文概》)莊周和他的門人以及後學者著有《莊子》(被道教奉為《南華經》),道家經典之一。《漢書藝文志》著錄《莊子》五十二篇,但留下來的只有三十三篇。分為:外篇、內篇、雜篇。其中內篇七篇,一般定為莊子著;外篇雜篇可能摻雜有他的門人和後來道家的作品。

《莊子》在哲學、文學上都有較高研究價值。魯迅先生說過:“其文汪洋辟闔,儀態萬方,晚周諸子之作,莫先也。”(《漢文學史綱要》)名篇有《逍遙遊》、《齊物論》、《養生主》等,《養生主》中的“庖丁解牛”尤為後世傳誦。

司馬遷在《史記》用精練的一二百字介紹了莊子的生平,並未提起莊子的字,字子休是由唐人提出的。說他著書十餘萬言,大抵都是寓言,如其中的《漁父》、《盜跖》、《胠篋》等篇,都是用來辨明老子的主張的。《莊子》共三十三篇,分“內篇”、“外篇”和“雜篇”三個部分(“內篇”七篇,“外篇”十五篇,“雜篇”十一篇)一般認為“內篇”的七篇文字肯定是莊子所寫的,“外篇”十五篇一般認為是莊子的弟子們所寫,或者說是莊子與他的弟子一起合作寫成的,它反映的是莊子真實的思想;“雜篇”十一篇的情形就要複雜些,應當是莊子學派或者後來的學者所寫,有一些篇幅就認為肯定不是莊子學派所有的思想,如《盜跖》、《說劍》等。內篇最集中表現莊子哲學的是《齊物論》、《逍遙遊》、《大宗師》等。

莊子的文章結構,很奇特。看起來並不嚴密,常常突兀而來,行所欲行,止所欲止,汪洋恣肆,變化無端,有時似乎不相關,任意跳蕩起落,但思想卻能一線貫穿。句式也富於變化,或順或倒,或長或短,更加之辭彙豐富,描寫細緻,又常常不規則地押韻,顯得極富表現力,極有獨創性。

莊子文字的汪洋恣肆,意象的雄渾飛越,想像的奇特豐富,情致的滋潤曠達,給人以超凡脫俗與崇高美妙的感受,在中國的文學史上獨樹一幟,他的文章體制已脫離語錄體形式,標誌著先秦散文已經發展到成熟的階段,可以說,《莊子》代表了先秦散文的最高成就。

作者簡介

莊子(約公元前369-約公元前286),莊子名周,字子休(史記中司馬遷並未提起莊子的字),與梁惠王、齊宣王、孟子、惠施等同時期,享年84歲。道家學說的主要創始人。中國著名哲學家、思想家、文學家,辯論家。祖上系出楚國貴族。莊子生平只做過地方漆園吏,因崇尚自由而不應同宗楚威王之聘。莊子與道家始祖老子並稱“老莊”,他們的哲學思想體系,被思想學術界尊為“老莊哲學”,代表作品為《莊子》,名篇有《逍遙遊》、《齊物論》等,莊子主張“天人合一”和“清靜無為”。代表作《莊子》(《 莊子》是莊子和其弟子所著)並被尊崇者演繹出多種樣版,名篇有《逍遙遊》、《齊物論》等。翻譯句子

狙亦得公之心。

猴子們也能理解養猴子的老人的心。

2.損其家口,充狙之欲。

因此那人減少了他家的口糧,來滿足猴子們的欲望。

3.恐眾狙之不馴於己也。

害怕猴子們不聽從自己。

4.與若芧,朝三而暮四,足乎?

給你們的橡樹果實,早上四顆,晚上三顆,這樣足夠嗎?

揭示道理

編輯這則寓言的前文與後文作者都給出了自己的解釋,前文說“勞神明為一而不知其同也,謂之朝三”意思是:耗費心思方才能認識事物渾然為一而不知事物本身就具有同一的性狀和特點,這就叫“朝三”。

後文說“是以聖人和之以是非而休乎天鈞,是之謂兩行。”

譯文:因此,古代聖人把是與非混同起來,優遊自得地生活在自然而又均衡的境界裡,這就叫物與我各得其所、自行發展。

這個故事原來的意義,是闡述一個哲學道理,是《莊子·齊物論》中一則重要的寓言故事,無論朝三暮四還是朝四暮三,其實眾猴子所得到的並沒有增加或減少,猴子們喜怒為用就顯得很可笑。狙公好比是載眾生的“大塊”而猴子就像是紛亂紅塵中的眾生。那些追求名和實的理論家,總是試圖區分事物的不同性質,而不知道事物本身們就有同一性。最後不免像猴子一樣,被朝三暮四和朝四暮三所蒙蔽。告誡人們要放開計較得失的凡心,因為人的一生一死、一得一失都是一時的,到最後我們將會發現我們並沒有失去什麼,也沒有得到什麼。因為無論形式有多少種,本質只有一種。宋《二程全書·遺書·十八·伊川先生語》:“若曰聖人不使人知,豈聖人之心是後世朝三暮四之術也?”遺憾的是,後來套用這個成語的人,並不十分清楚朝三暮四的出處,把它和“朝秦暮楚”混淆了。而後者指的是戰國時期,秦、楚兩大強國對立,有些弱小國家一會兒倒向秦國,一會兒倒向楚國。就像在美蘇爭霸時期,有些非洲國家時而倒向美國,時而倒向蘇聯。朝三暮四本來與此無關,但以訛傳訛,天長日久,大家也就習慣把“朝三暮四”理解為沒有原則,反覆無常了。