疾病概述

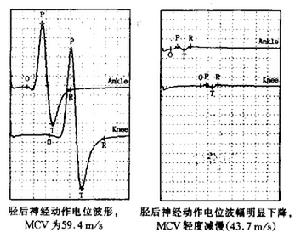

脊髓栓系綜合徵生理檢測圖

脊髓栓系綜合徵生理檢測圖兒童患者的疼痛部位常難以定位或位於腰骶區,可向下肢放射。成人則分布廣泛,可位於肛門直腸深部、臀中部、尾部、會陰部、下肢和腰背部,可單側或雙側。疼痛性質多為擴散痛、放射痛和觸電樣痛,少有隱痛。疼痛常因久坐和軀體向前屈曲而加重,很少因咳嗽、噴嚏和扭曲而加重。下肢進行性無力和行走困難,皮膚感覺麻木或感覺減退。膀胱和直腸功能障礙常同時出現。前者包括遺尿、尿頻、尿急、尿失禁和尿瀦留,後者包括便秘或大便失禁。兒童以遺尿或尿失禁最多見。

症狀體徵

脊髓栓系綜合徵檢查

脊髓栓系綜合徵檢查1.疼痛是最常見的症狀。表現為難以描述的疼痛或不適,可放射,但常無皮膚節段分布特點。兒童患者的疼痛部位常難以定位或位於腰骶區,可向下肢放射。成人則分布廣泛,可位於肛門直腸深部、臀中部、尾部、會陰部、下肢和腰背部,可單側或雙側。疼痛性質多為擴散痛、放射痛和觸電樣痛,少有隱痛。疼痛常因久坐和軀體向前屈曲而加重,很少因咳嗽、噴嚏和扭曲而加重。直腿抬高試驗陽性,可能與椎間盤突出症的疼痛相混淆。腰骶部受到打擊可引起劇烈的放電樣疼痛,伴短暫下肢無力。

2.運動障礙主要是下肢進行性無力和行走困難,可累及單側或雙側,但以後者多見。有時病人主訴單側受累,但檢查發現雙側均有改變。下肢可同時有上運動神經元和下運動神經元損傷表現,即失用性肌萎縮伴肌張力升高和腱反射亢進。在兒童患者早期多無或僅有下肢運動障礙,隨年齡增長而出現症狀,且進行性加重,可表現為下肢長短和粗細不對稱,呈外翻畸形,皮膚萎縮性潰瘍等。

3.感覺障礙主要是鞍區皮膚感覺麻木或感覺減退。

4.膀胱和直腸功能障礙膀胱和直腸功能障礙常同時出現。前者包括遺尿、尿頻、尿急、尿失禁和尿瀦留,後者包括便秘或大便失禁。兒童以遺尿或尿失禁最多見。根據膀胱功能測定,可分為痙攣性小膀胱和低張性大膀胱。前者常合併痙攣步態、尿頻、尿急、壓力性尿失禁和便秘,繫上運動神經元受損的表現;後者表現為低流性尿失禁、殘餘尿量增多和大便失禁等,系下運動神經元受損的表現。

5.腰骶部皮膚異常兒童患者90%有皮下腫塊,50%有皮膚竇道、脊膜膨出、血管瘤和多毛症。1/3病兒皮下脂肪瘤偏側生長,另一側為脊膜膨出。腰骶部皮下腫塊可很大,因美觀問題而引起家長重視。個別病兒骶部可有皮贅,形成尾巴。上述皮膚改變在成人不到半數。

6.促發和加重因素①兒童的生長發育期;②成人見於突然牽拉脊髓的活動,如向上猛踢腿、向前彎腰、分娩、運動或交通事故中髖關節被迫向前屈曲;③椎管狹窄;④外傷,如背部外傷或跌倒時臀部著地等。

疾病病因

脊髓栓系綜合徵

脊髓栓系綜合徵2.脊髓脂肪瘤及硬脊膜內外脂肪瘤是由於神經外胚葉與表皮外胚葉的過早分離所引起,中胚葉的脂肪細胞進入還沒有閉鎖的神經外胚葉中。脂肪組織可以進入到脊髓的中心部,也可通過分離的椎弓與皮下脂肪組織相連線,將脊髓圓錐固定。並且在幼兒期以後的病例與存在於蛛網膜下腔的脂肪發生炎症,造成神經根周圍的纖維化、粘連瘢痕化而致的栓系有關。

3.潛毛竇是神經外胚葉與表皮外胚葉未能很好地分化,而在局部形成的索條樣組織從皮膚通過皮下、脊椎,造成對脊髓圓錐的栓系。也可由潛毛竇壁的組織擴大增殖而產生皮樣囊腫和表皮樣囊腫及畸胎瘤,它們可包繞或牽拉脊髓神經而導致栓系。

4.脊髓縱裂脊髓縱裂的發生機制有人認為是神經以外的因素即脊椎骨的發育異常所造成;亦有人認為是神經的發生異常,隨後造成的脊椎骨發育的異常而產生。脊髓被左右分開,有硬脊膜管伴隨著分裂和不分裂這兩種類型。亦即Ⅰ型:雙硬脊膜囊雙脊髓型,即脊髓在縱裂處,被纖維、軟骨或骨嵴完全分開,一分為二,各有其硬脊膜和蛛網膜,脊髓被分隔物牽拉,引起症狀。Ⅱ型:共脊膜囊雙脊髓型,脊膜在縱裂處,多被纖維隔分開,為2份,但有共同硬脊膜及蛛網膜,一般無臨床症狀。

5.終絲緊張是由於發育不成熟的脊髓末端部退行變性形成終絲的過程發生障礙,而使得終絲比正常的終絲粗,殘存的部分引起脊髓栓系。

6.神經源腸囊腫所謂神經源腸囊腫是由於脊索導管的未閉而使得腸管的腸系膜緣與脊柱前方的組織形成交通的狀態。根據脊索導管未閉和相通的程度,可以有伴有脊椎前方骨質缺損,稱為脊腸瘺和脊柱管內外的腸囊腫等表現形式。

7.腰骶部脊膜膨出術後粘連等併發症,統計此類可占全部手術病例的10%~20%。

病理生理

脊髓栓系綜合徵CT圖

脊髓栓系綜合徵CT圖診斷檢查

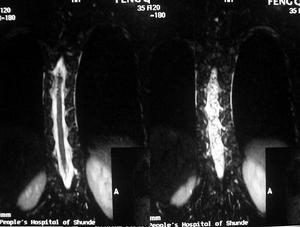

脊髓栓系綜合徵影像

脊髓栓系綜合徵影像脊髓栓系綜合徵的診斷依據:①疼痛範圍廣泛,不能用單一根神經損害來解釋;②成人在出現症狀前有明顯的誘因;③膀胱和直腸功能障礙,經常出現尿路感染;④感覺運動障礙進行性加重;⑤有不同的先天畸形,或曾有腰骶部手術史;⑥MRI和(或)CT椎管造影發現脊髓圓錐位置異常和(或)終絲增粗。

其他輔助檢查:

1.MRI是診斷脊髓栓系綜合徵最佳和首選的檢查手段。它不僅能發現低位的脊髓圓錐,而且能明確引起脊髓栓系綜合徵的病因。

2.CT椎管造影CT脊髓造影能顯示脂肪瘤、脊髓圓錐、馬尾神經和硬脊膜之間的關係,對制訂手術入路有指導作用。另外,CT能顯示骨骼畸形、脊柱裂、椎管內腫瘤等。但是CT診斷脊髓栓系綜合徵的敏感性和可靠性不如MRI,CT椎管造影又屬有創性檢查,因此,對典型脊髓栓系綜合徵病人,MRI診斷已足夠。由於MRI和CT各有其優缺點,對複雜脊髓栓系綜合徵或MRI診斷可疑者,還需聯合套用MRI和CT椎管造影。

3.X線平片由於MRI和CT椎管造影已成為本病的主要診斷方法,X線平片和常規椎管造影已少套用。X線平片檢查僅用於了解有否脊柱側彎畸形和術前椎體定位。

4.其他檢查

(1)神經電生理檢查:可作為診斷脊髓栓系綜合徵和判斷術後神經功能恢復的一種手段。Hanson等測定脊髓栓系綜合徵患者骶反射的電生理情況,發現骶反射潛伏期的縮短是脊髓栓系綜合徵的電生理特徵之一。boor測定繼發性脊髓栓系綜合徵病人的脛後神經SSEPs,發現SSEPs降低或陰性,再次手術松解後,脛後神經的SSEPs升高,證實終絲松解術後神經功能的恢復。

(2)B超:對年齡<1歲的病人因椎管後部結構尚未完全成熟和骨化,B超可顯示脊髓圓錐,並且可根據脊髓搏動情況來判斷術後有否再栓系。

(3)膀胱功能檢查:包括膀胱內壓測定、膀胱鏡檢查和尿道括約肌肌電圖檢查。脊髓栓系綜合徵病人可出現括約肌-逼尿肌共濟失調、膀胱內壓升高(痙攣性)或降低(低張性)以及膀胱殘餘尿量改變等異常。術前、術後分別行膀胱功能檢查有助於判定手術療效。

鑑別診斷:脊髓栓系綜合徵需與腰椎間盤突出、腰肌勞損、肌痛、脊髓腫瘤等鑑別。成人發病者還需與椎管狹窄症等鑑別。採用CT、MRI掃描可以幫助明確診斷。

治療方案

脊髓栓系綜合徵治療

脊髓栓系綜合徵治療1.切除病灶、松解脊髓栓系的手術全麻下安放導尿管後,取俯臥位,消毒手術區皮膚及雙下肢,鋪放手術巾單。根據病變部位取腰骶部正中縱形或梭形切口,切開皮膚、皮下、深筋膜,沿棘突兩側剝離骶棘肌,用牽開器撐開,顯露相應的棘突和椎板,可發現缺損的棘突和椎板,打開缺損部位上下各1~2個棘突和椎板,暴露硬脊膜外腔,可見到硬脊膜外有脂肪瘤樣組織,穿過硬脊膜進入蛛網膜下腔,清除硬脊膜外脂肪瘤樣組織,用硬脊膜拉鉤,牽起硬脊膜後,打開硬脊膜和蛛網膜,暴露椎管內,此時可見到較多的脂肪組織與脊髓圓錐、馬尾神經以及神經根包纏在一起,可向上顯露正常的脊髓後,用神經剝離器向下仔細剝離與神經包纏在一起的脂肪組織,難以確認是不是神經組織時。可用神經電刺激器進行刺激,以辨認神經組織,因受到栓系的牽拉,神經根呈魚刺樣排列。剝離直到骶尾部,可見到增粗的終絲與脂肪組織粘成一團,緊密地固定在骶尾部,用神經刺激器進行刺激,觀察下肢及會陰部有無反應,若無反應,即可確認為終絲。連同脂肪組織一同從骶尾部切斷或切除。單純由變形終絲造成的栓系,可切斷或切除,即可松解對脊髓的牽拉。此時受到牽拉的神經,解除了栓系後,可向上移動1~2個椎體。仔細止血後,嚴密縫合硬脊膜。可用腰背筋膜縫合以加強後部的缺損。因肌肉和皮下剝離較廣,為了防止術後積液,可在皮下放置矽膠多孔引流管。縫合皮下和皮膚,為了防止術後切口被糞便污染,切口應覆蓋防滲的敷料,結束手術。穿過硬脊膜或與硬脊膜相連的占位性病變,在手術過程中應給予相應切除。

2.脊髓縱裂的手術通過切除骨性、軟骨性或纖維性中隔以及附著於中隔的硬脊膜袖來解除對脊髓的栓系。由於Ⅰ型、Ⅱ型脊髓裂的中隔與脊髓之間關係截然不同,故兩者的手術方法也不同。Ⅰ型脊髓縱裂的中隔總是位於硬脊膜外,並成為兩個互不相通的硬脊膜管的中間隔,中隔常與側神經弓融合。顯露棘突和椎板後並不能立即見到中隔,但可以在椎管擴大處定位。小心行椎板切除,直至只有小塊骨島與中隔後側相連,最後分離中隔與硬脊膜的粘連並完整切除骨性中隔,然後打開兩側硬脊膜,切斷脊髓與中隔側硬脊膜袖的纖維束帶,再切除硬脊膜袖。由於硬脊膜腹側與後縱韌帶緊密粘連,能防止腦脊液漏,故不必縫合前方硬脊膜,否則會增加再栓系的可能。而Ⅱ型脊髓縱裂,其中隔為纖維性,位於同一硬脊膜腔內,手術只需自中線切開硬脊膜,分離中隔與脊髓粘連,切除中隔。在切除導致脊髓縱裂的骨嵴時要特別注意採用多種方法止血,因骨嵴局部多有變異血管,且骨質血運豐富。嚴格止血是預防術後併發症,尤其是粘連所必需的。通過對大宗未手術組病人長期的隨訪,並未發現症狀相應加重,且不少病人術後恢復的並不理想,反而加重,因此認為應嚴格掌握手術指征,對無症狀的病人不宜貿然手術。

預後預防

脊髓栓系綜合徵複查

脊髓栓系綜合徵複查脊髓栓系綜合徵的病人常合併各種先天畸形,特別是原發性脊髓栓系綜合徵合併先天畸形的機會較多。脊柱畸形有脊柱裂、脊柱側彎、前突和後突、叉型椎體、半椎體及椎體融合等。骶骨常發育不全,伴椎管擴大。下肢畸形以高弓足多見,其次為馬蹄內翻足和下肢發育不全。神經系統畸形常見各種脊膜脊髓膨出、腦積水、腦癱或腦發育不全等。皮膚異常包括皮膚竇道、皮膚斑點或皮膚痣、皮膚瘢痕樣組織、皮膚凹陷、腰骶部毛髮叢生等,以及皮下脂肪瘤或血管瘤和其他系統的畸形如唇裂、齶裂等。