後現代派小說

後現代派小說產生原因

約翰•加德納

約翰•加德納另一作家約翰.巴斯則用音樂來做比喻。他說,爵士音樂或古典音樂並不是人人愛聽的(在美國,電台廣播最通俗化大眾化的音樂是愛情山歌與搖擺音樂)。可是,好的爵士音樂或古典音樂,往往要三番四次的連續聆聽始能欣賞。要訣是在第一次奏出時,其特出點即可吸引聽眾,使聽眾要情不自禁的再三不厭的聆聽。一件好的“後現代派”作品,好象食橄欖,越讀越有趣味。要訣是:初讀雖是難懂,但作品必須含有立即吸引讀者的特點,使讀者會不嫌其煩的重新從頭讀起。如果能夠做到這個地步,小說的技巧便達到高明的地步。

美國“後現代派”作家約翰.巴斯舉出二個例子,認為是“後現代派”的代表作,已達到上面所述百讀不厭的地步。奇怪的是這二位都不是美國作家:一是義大利作家意大洛.卡爾維諾(IaloCalvino)於1965年出版的《宇宙連環畫》(cosmico-MICS)。此書是太空時代的寓言,用義大利古神話方式描寫太空時代的故事,中間又穿插了義大利的現狀。作者一腳踏在五色的幻想中,一腳踏在灰色的客觀現實中,讓他本人的想像力任意自由飛翔,結果便是一本極其動人的作品。(約翰.厄普代克稱這本書為“十全十美的美夢”。)但這書在義大利則受到左右兩翼,特別是天主教方面的抨擊。另一作品是南美洲哥侖比亞作家加布里埃爾.加西亞—馬桂茲(GabrielGarcia-Marquez)的《一百年的孤獨》(OneHundredyearsofsolitude),出版於1967年。這本小說,將現實,神話,魔法,政治熱情,非政治藝術,性格描寫,漫畫性諷刺,幽默,恐怖等各色花樣混在一起,結果便成為一件傑作,不但在寫作技巧上令人敬仰,而且富有人情味。這本書是用西班牙文寫的,因此有人把它和西班牙古典巨作塞萬提斯的《唐.吉訶德》相比。巴斯盡力推薦,認為這是“後現代派”的典型傑作。

《宇宙連環畫》與《一百年的孤獨》都已有英譯本出版。不久以前,在香港《大公報》一文中談到,國內讀者如果沉迷於科幻小說或偵探小說,不免有些浪費時間與精神。所指的當然是指沒有文學價值的作品。國人如果要讀些真正有文學性的科幻小說,這二本富有想像力的書便值得介紹。因為這二位作家利用科幻小說技巧,將未來世界與現在世界摻合一起,又諷刺又風趣的描繪二十世紀人類的苦惱,具有一定的哲理性。它們似乎是遊戲文章,但是作品中所處理的主題卻很是認真。這才是不平常的文學!

國外作家

美國後現代主義

美國後現代主義中國作家

中國科學院

中國科學院發展歷程

後現代主義

後現代主義“後現代派”在法國有以薩特、加繆為代表的存在主義文學;以尤奈斯庫和貝克特為代表的荒誕派戲劇,以阿蘭•羅布-格里耶為代表的新小說派。這些派別在全世界都產生了影響。在美國,“後現代派”勢力強大,派別繁多。不但有荒誕派戲劇;還有荒誕派小說。此外還有黑色幽默小說、垮掉的一代、存在主義小說、新小說、新“新小說”、超級小說、抽象小說、超現實主義小說等。黑色幽默小說在美國流行最廣,影響最大。

“後現代派”作家一般都受存在主義哲學的影響,思想消極頹廢。存在主義哲學屬主觀唯心主義範疇,認為只有自我感覺到的存在才是真正的存在。這種哲學以自我為中心,把個人看得高於一切。對社會和民眾,採取輕視和否定態度,認為世界是荒謬的,人生是痛苦的。人活在世界上與別人不能互相了解,只能互相憎根。人們最大的恐懼是對死亡的恐懼。人的存在就是等待死亡。象貝克特的劇本《啊,美好的月子!》就是宣揚人雖活著卻正在一步步走向死亡。戲劇開幕時,一個老婦人在台上,她的半截身體已經理入黃土之中。但她似乎並沒有意識到自己正在走向死亡,仍然按照每天的習慣梳頭、洗臉、刷牙,嘴裡還在讚美:“啊,美好的日子!”美國的黑色幽默小說在揭露現實社會中的種種黑暗現象的同時,又表現了作者對肆無忌憚的惡勢力感到無能為力的消極情緒。他們憤怒、痛苦、絕望,用笑來掩蓋淚,用喜劇形式表現悲劇。他們感到的大難臨頭、前途渺茫的思想,是與存在主義哲學有聯繫的。

“後現代派”在藝術技巧方面,繼承了第二次世界大戰以前現代派的象徵、意識流、夢幻等手法,並且有了新的發展。例如荒誕派戲劇就運用了新的舞台表現手法:破碎的舞台形象、漫畫式的誇張手法、重視道具作用等等。新小說派在技巧方面也不斷標游立異。例如英國詹森寫的小說《不幸者》,作品分成一個一個部分,不裝訂,放在盒子裡,除第—部和最後部分外,其他部分可以顛倒,讀者可以隨便排列次序。有的新小說完全是文字遊戲。

著名小說

黑色幽默小說

黑色幽默小說發展變化

馮內古特

馮內古特1.事實與虛構的結合

美國後現代派小說不再是作家個人想像和虛構的產物,而是事實與虛構的巧妙結合。歷史人物和歷史事件重新走進後現代派小說,成了它的一大特色。在他們看來,文學是主觀的,作家按照自己的想法,虛構一個想像的現實世界,而歷史和新聞是客觀的,歷史事件是真實的紀錄。因此,他們一方面對傳統的現實主義提出質疑,另一方面又將歷史和新聞一起溶入他們的小說。“重訪歷史”成了他們的時尚(楊仁敬,“關注歷史和政治”6)。如E•L•多克托羅的《拉格泰姆時代》(1975)虛構了3個不同家庭人物的故事,又借用20世紀初期汽車大王福特、大財閥摩根、心理學家弗洛伊德、魔術大師胡迪尼和奧國太子費迪南德等真人真事,讓作者虛構的猶太移民、黑人和中產階級白人與這些真實的名人“同台演出”,展現第一次大戰前美國社會的大變遷。這種事實與虛構在小說里交相映輝的手法揭示了作者對現實和政治的關注。如羅伯特•庫弗的《公眾的怒火》(1977)將前總統尼克森作為小說的主要敘述者,在虛構的情節中插進尼克森從青少年時代到入主白宮的真實經歷,隱晦地批判和嘲笑了20世紀50年代麥卡錫主義對科學家盧森夫婦的迫害。唐•德里羅的《天秤星座》(1988)將甘迺迪被刺事件與美國中央情報局特工的策劃聯繫起來。刺客奧斯瓦爾德曾是作者中學的同學。小說的虛構里包含了這段真實的素材,令人感到親切可信。難怪它讓前正副總統里根和布希讀了以後暴跳如雷,責罵德里羅是“民族的敗類”!這激起了一場政要與作家的論爭。後來,里根和布希保持沉默才平息了這場爭論。

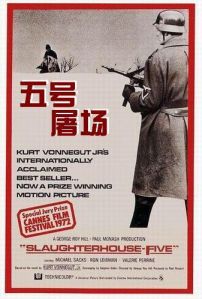

《五號屠場》

《五號屠場》隨著電視和網路的大發展,各種文學體裁煥發了青春,過去不受現代派歡迎的科幻小說又重振雄風,占領了圖書市場的一角。人與機器、人與動物、人與混血兒之間關係的描述再度引起後現代派作家的重視。科幻成分進入後現代派小說,與史實、傳記構成一個有機的整體。這成了後現代派小說的另一種新模式。馮尼格特的長篇小說《五號屠場》是個典型的例子。小說主人公畢利1967年被飛碟綁架到541號大眾星上,放在動物園里展覽,但他並不絕望。他發現那裡的人很善良,便向他們學習了許多知識,比如時間的概念。他在幻覺的意識流中擺脫時是個老鰥夫,醒來時成了婚禮上的新郎,可是一小時後新娘死了。他從1955年的門進去,從另一個門1941年出來,再從這個門去,發現自己到了1963年。他說他多次見過生與死,可隨心所欲地回到他有關生死之間的一切事件中去。最後,他患了時間痙攣症,無法控制下一站往哪裡去。在美國後工業化時代,科幻小說與後現代派小說相互影響、相互融合。科幻小說走向後現代主義化,而一些後現代派小說則“科幻小說化”。在不同的後現代派小說中,表現的程度有所不同,但其發展趨勢是顯易見的。如德里羅的《拉特納之星》、品欽的《萬有引力之虹》和巴勒斯的《新星快車》等,這說明科幻與虛構的結合成了美國後現代派小說的另一大特色。

3.小說與非小說的結合

美國後現代派小說與傳統的小說不同,它已經成為一種跨體裁的藝術創作。如《公眾的怒火》中插進了50多首詩。以前的小說偶爾插入幾首詩也是常有的事,但像這樣跨體裁的形式則不多見。後現代派小說的文本複雜多變。納博科夫的《微暗的火》通過希德的詩和金保特的注釋,演釋故事中的故事,展示納博科夫的超驗現實。美國後現代派小說不僅消解了小說與詩歌和戲劇的界限,而且大大地超越了小說與非小說的傳統標界。上面提到的《公眾的怒火》還包含了新聞廣告、時事剪報和歌曲《星條旗永不落》等等。這種超越在中短篇小說里也越來越多。在德里羅的長篇小說《白色的噪音》里,超級市場的廣告、電視廣告、旅遊廣告、藥品廣告到處泛濫,刺激著人們的神經。主人公傑克教授經常發現女兒斯特菲在夢中重複電視裡廣告的聲音。作者描寫傑克一家如何在超市和電視廣告的干擾中打發日子,揭示消費文化主義給人們帶來精神創傷的惡果。諾曼•梅勒的長篇小說《劊子手之歌》(1979)收集犯人吉爾摩與他人來往的信件、法庭的證據、證人的陳述和作者採訪有關人員100多次的筆錄。他這些“新聞報導”使虛構更接近生活。作者根據真人真事這些非小說的材料,深入挖掘罪犯吉爾摩內心的潛意識和社會環境對他的腐蝕。這使作品成了一部關於劊子手加里•吉爾摩一生的“生活實錄”的長篇小說。

托尼•莫里森

托尼•莫里森與現代派作家追求高雅的藝術不同,美國後現代派小說家一直致力於吸取通俗文學的藝術手法來表現嚴肅的社會主題。現在是資訊時代,電腦和電視的普及使大眾文化熱經久不衰。誠如詹姆遜所說的:“到了後現代主義階段,文化已經完全大眾化了,高雅文化與通俗文化,純文學與通俗文學的距離正在消失”(162)。採用通俗小說的技巧能使嚴肅小說獲得廣闊的生存空間,進一步適應大眾的需要,不斷豐富和更新。通俗小說包括哥特小說、偵探小說、冒險小說、浪漫小說、言情小說等等,體裁繁多,歷史悠久,大眾喜聞樂見。其中既有精品,也有劣作。後現代派作家選取其好的藝術技巧,加以融化創新,取得了較好的社會效果。托尼•莫里森在《愛娃》里運用哥德式小說的技巧來營造神秘氣氛,十分成功。小說描寫美國南方重建時期女奴賽絲殺害自己的女孩的故事。後來,賽絲在女兒丹芙的幫助下直面生活,愛娃終於神秘地消失了。在《比利•巴思格特》里,多克托羅將通俗小說的技巧運用得淋漓盡致。小說開頭採用電影蒙太奇的倒敘手法,描寫紐約黑幫老大蘇爾茲為了霸占下屬的妻子,命令打手將那個下屬扔進大海。小說情節緊張,多次出現驚險場面,時而燈紅酒綠,時而鮮血淋漓,令人驚心動魄。作者巧妙地通過小主人公比利•巴思格特出生入死的經歷寫出了30年代紐約黑社會的內幕,充滿了尖刻的譏諷和迷人的魅力。小說改編成電影后,由大明星霍夫曼主演,深受觀眾好評。多克托羅已發表8部長篇小說,其中5部已改編成電影,其它3部正在洽談中。他成了一位最引人注目的美國後現代派小說家。黑人作家伊斯米爾•里德在長篇小說《芒博瓊博》里則採用偵探小說的模式來嘲諷偵探小說。小說圍繞著葉斯•格盧運動神聖的古埃及文本,在15歲的黑人少年拉巴斯私人調查員和騎士聖殿軍的亨克之間展開了偵查與反偵查的鬥爭。後來,胡杜文本被黑人穆斯林阿布達爾燒掉了。拉巴斯並不灰心,他相信美國將重建它自己的文本。經過50年的休眠狀態,胡杜文本又顯露復活的徵兆。

5.童話或神話與虛構的結合

在歐洲文學史上,馬洛和哥德曾用德國民間傳說“浮士德”,拜倫和布朗寧曾用西班牙的民間故事“唐•璜”寫出了不朽的戲劇和詩歌,在各國讀者中傳為美談。美國後現代派小說家則用一些家喻戶曉的童話和傳說來構建長篇小說,其內容和形式與原先的作品大相逕庭。唐納德•巴塞爾姆在長篇小說《白雪公主》 (1967)里用鬆散的拼貼法再現了德國著名作家格林的童話《白雪公主》(1918)。小說保留了童話中白雪公主和七個矮人的基本情節,但人物有點變形,情節古怪。小說中現代的白雪公主年僅22歲,白皮膚黑頭髮,個子高高的,身上長了美人痣,外貌像童話里的白雪公主一樣美。她與七個矮男人生活在一起。這七個人每天到一家中國食品工廠幹活,裝罈罈罐罐和洗刷地板。頭頭比爾開始討厭白雪公主。白雪公主也厭倦了當家庭主婦,盼望有個王子來救她出去。小說中有個女人簡嫉妒白雪公主的美麗,編造許多流言誣陷她。簡成了巫婆的形象。保羅挖個穴,建立訓狗計畫,並發明“遠距離早期警報系統”監視白雪公主,以便觀察她的行動並最後得到她。他是白雪公主所期待的王子形象。最後,保羅喝了簡準備給白雪公主喝的一杯有毒的吉布森酒,猝死了。白雪公主聞訊趕到,在保羅墓前撒了花瓣後升天遠去。巴塞爾姆將格林童話與虛構相結合,意在揭露美國當代社會生活的反童話本質。與純潔的白雪公主的童話相比,作者的周圍,到處充斥著精神空虛、單調無聊和失望情緒。有的作家沒有全部借用著名的童話素材來構建文本,有時則採用富有民族色彩的神話來豐富情節和活躍氣氛。如華裔女作家湯亭亭的《女勇士》將中國花木蘭的故事美國化,結合西方文化的衝擊和華裔移民的辛酸以及中國舊社會女性的苦難,構成跨文化的獨特文本,獲得美國讀者的認同和接受。

《冠軍早餐》

《冠軍早餐》20世紀70至80年代曾是網路大發展的時代,有些多才多藝的作家便把小說與繪畫、音樂尤其是最時髦的多媒體結合起來,創作了比後現代派更後現代的小說。最突出的,就是著名女作家勞瑞•安德森。勞瑞•安德森既是小說家,又是演員、畫家、攝影師和作曲家。《戰爭是現代藝術的最高形式》是《神經聖經》里的名篇之一。它生動而簡潔地記錄了作者自帶電子設備在1991年海灣戰爭期間到中東各國演出的故事。文字旁邊是她自己畫的四幅畫:一架飛行中的轟炸機、一個戰士肩扛火箭槍、炸彈爆炸時產生的煙幕和炸彈在夜間爆炸時的火光。四幅畫與文字描述構成了互文性,給讀者產生了強烈的感情衝擊(甘文平9)。不僅如此,安德森還把上述短篇搬上舞台。舞台上配有相關的背景畫面和不同的背景音樂,她親自在台上朗誦,並通過聲音的高低來營造獨特的氛圍,調動聽眾的情緒,讓聽眾的心態隨著電子音樂鏇律的變化從平靜到不平靜,再回到平靜,從緊張和恐懼到輕鬆和幽默。她的表演得到了觀眾的充分肯定。人們稱她是個跨體裁的藝術通才,富有創新精神的後現代派作家。此外,在馮尼格特的小說《冠軍早餐》里,常常可以發現作者自己畫的插畫,如印字的汗衫、美國國旗、蛋筒冰淇淋、中國的陰陽圖、河狸、女人內褲、面具、左輪手槍、注射針管、路標和塑膠分子結構圖等等,這些插畫不同於一般的插圖,往往成了小說文本的一部分。馮尼格特喜歡用科幻與虛構相結合的模式來達到諷刺和幽默的效果,這些插畫往往起到了畫龍點睛的作用。

相關詞條

相關資料

羅伯特•庫弗:《公眾的怒火》,潘小松譯。南京:譯林出版社,1997年。

[Coover,Robert.ThePublicBurning.Trans.PanXiaosong.Nanjing:YilinPress,1997.]

Doctorow,E.L.LivesofthePoets.NewYork:RandomHouse,1984.

甘文平:“文本 圖片 炸彈評勞瑞•安德森的兩個短篇小說的互文性”,《外國文學》3(2002):8-11。

[GanWenping."Text,PictureandBomb:TheIntertextualityofLauneAnderson’sStones."Foreign

Literature3(2002):8-11.]

詹姆遜:《後現代主義與文化理論》。北京:北京大學出版社,1997年。

[Jameson,Fredric.PostmodernismandTheoriesofCulture,Beijing:PekingUniversityPress,1997.]

Gaddis,William.JR.NewYork:PenguinBooks,1993.