平遙文廟高清大圖

平遙文廟高清大圖景區介紹

平遙文廟

平遙文廟 平遙文廟高清大圖

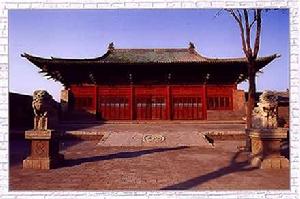

平遙文廟高清大圖文廟位於山西省平遙縣城內東南隅,雲路街北側,主體建築大成殿是全國現存文廟中罕見的宋金時期建築。

文廟始建年代不詳,據殿內梁架題記載:大成殿重建於金大定三年(1103年)。現存建築大成殿為金代原構,余皆明清所建。

廟坐北向南。總面積35811平方米,廟區占地8649.6平方米,建築面積3472.3平方米。現存四進院落,中軸線上排列有:欞星門、大成門、大成殿、明倫堂、敬一亭、藏經閣等建築。

大成殿為文廟主殿,面闊五間,進深五間,平面近方形,單檐歇山頂。建在高1米的磚砌台基上,前有寬廣的月台,周圍施以石欄板。前檐明次間用隔扇門,稍間置窗。檐下斗栱七鋪作,雙抄雙下昂重栱偷心造。昂為批竹昂,耍頭螞蚱形。梁架分草栿和明栿兩種,草栿隱在天花之下,天花板下露明處用明栿。梁架結構為十架椽,前後槽用搭牽乳栿聯接,內柱之間,以復梁拼成的草栿承重,草栿以上,用四椽栿、平梁、叉手、侏儒柱、駝峰等層層支疊,梁枋斷面高寬之比大多為三比二,基本採用了宋金時期作法。中央置藻井,用小型斗栱疊架而成,形制規整,工藝精巧。

平遙文廟高清大圖

平遙文廟高清大圖2001年6月25日被國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

歷史沿革

平遙文廟

平遙文廟文廟原稱孔廟,原為春秋時期儒教創始人孔子(名丘,字仲尼)的家廟,故稱孔廟。從唐玄宗賜封孔子為“文宣王”以後,孔廟就被改稱“文宣王廟”,並詔令全國各州縣依制隆重奉祀。明代因與武廟(關帝廟)對應,改稱“文廟”。在滄桑歲月中,平遙文廟曾經歷過三移其址的風雨。據清光緒八年(1882年) 《平遙縣誌》載:明崇禎九年(1636年),時任知縣王凝命上任祭拜孔廟後說,文廟隔街背對著“太子寺”,太子貴為儲君,而孔子再高貴也屬臣僚之列,臣廟居於君寺之前,有悖禮制,大不敬也!便強令互換,文廟改做太子寺。”其實,太子寺是一佛教寺院,因佛祖釋迦牟尼出家前是古印度迦毗羅衛國的王太子而得名,與儒教之文廟純屬風馬牛不相及。這位王知縣是雲南昆明人,賜進士出身.可謂孔子的“高徒”,卻如此迂腐。縣士紳雖明知荒唐,卻畏其權勢,不敢與之爭,哭笑不得。“荒誕鄙俚最為不經,侮聖褻賢,不知其意之所在,相沿數十年,生儒抱恨不能更定。至康熙十四年知縣柏鄉魏裔愨至,詢得其由,按圖考察,慨然興作,祥具各憲,仍以故寺為寺,而建新廟於舊所,闔邑稱快。”(《平遙縣誌-學校志》)這樣,至清康熙十四年(1675年),才由知縣魏裔愨(直隸柏鄉縣舉人)移改。平遙的一件“糊塗官辦糊塗事”的千古奇案,自此方得了結。

而據明萬曆三十七年(1609年) 《汾州府志》載:“平遙縣儒學,舊在縣治東。嘉靖八年(1529年),巡按穆公準呈,以前太子寺更之。”又據清乾隆三十六年(1771年)《汾州府志》載:“崇禎九年,知縣王凝命,復以文廟與太子寺互更。國朝康熙十四年,知縣魏裔愨,按嘉靖八年以後移改。”說明在明嘉靖八年前,現在文廟址上本為佛教的太子寺,其北面的太子寺(已毀),才是最早的平遙文廟舊址。因而現存金大定三年重修的“大成殿”,最早應當也是佛教殿宇,其後牆上現存的後壁中門檁及門形仍存,似為佛教寺院的“中殿”格式,也是歷史上“文廟三遷”的痕跡。

平遙文廟

平遙文廟孔子

平遙文廟

平遙文廟孔子的政治思想傾向基本是保守的,他贊成匹周制度,大力宣傳“仁”的學說,其學說以“仁”為本,認為“仁”即“愛人”,提出“己所不欲,勿施於人”;“己欲立而立人,己欲達而達人”等論點,即所謂忠恕之道,但又主張“仁”的執行要以“禮”為規範,維護貴族等級秩序。在世界觀上,他對商周以來的鬼神迷信採取懷疑態度,認為“未知生,焉知死”,“未能事人,焉能事鬼”。但仍強調“不知命,無以為君子也”和“獲罪於天,老所禱也”;“死生由命,富貴在天”。在認識論和教育思想方面注意“學”與“思”的結合,提出“學而不思則罔,思而不學則殆”和“溫故而知新”的命題。在教學上主張“有教無類”、因材施教,並要有“學而不厭,誨人不倦”的精神,要求學生“身通六藝”(禮、樂、射、御、書、數)。但他鄙視“學稼”、“學圃”(即種地、植樹等),強調“君子學道則愛人,小人學道則易使也”。政治上提出“正名”的主張,認為“君君、臣臣、父父、子子”都應當名副其實,在維護貴族統治的基礎上,孔子提倡德治和教化,反對苛政和任意刑殺。現存《論語》一書,記有孔子的談話以及孔子與其弟子的問答,是研究孔子學說的主要資料。

平遙文廟高清大圖

平遙文廟高清大圖孔子所處的春秋時期,諸子百家,競相爭鳴,孔子的學說和政治主張,沒有被熱衷於獨霸一方而四出征戰的各國諸侯所接受,煩心之餘,孔子只好用多半生的精力聚徒講學,使他的學說被很多讀書人接受、繼承和發揚。相比之下,其他諸子百家的學說傳播遠不及孔子的儒學。隨著歷史的推移,孔子的儒學逐漸被推向神壇。

漢武帝劉徹即位後,國家統一,國力強大,經濟繁榮。受其寵幸的哲學家董仲舒提出“罷黜百家,獨尊儒術”的主張,建議“諸不在六藝之科,孔子之術者,皆絕其道,勿使並進”(董仲舒《舉賢良對策》)。漢武帝也看到孔子學說有利於他加強封建專制的思想統治,便接納了董仲舒的建議,從此開啟了中國兩千多年封建社會以儒學為正統的局面。在歷代王朝,包括少數民族統治的金、元、清王朝,所有帝王無不對孔子的學說推崇備至,歷代文人也無不對儒學的研究詮釋趨之若鶩,使儒學長期具備極好的存在、研究、充實、發展的政治環境,並使孔子學說的詮釋不但越來越緊密地與鞏固“皇權至上”、“尊卑有別”的封建統治思想結合起來,而且也把許多平民百姓贊同的社會公德、家庭美德也聯繫起來。久之則使孔孟之道成為中華民族封建社會道德倫理的精髓。

平遙文廟

平遙文廟孔子創立的儒學,本非宗教,但自孔子被推向神壇後,使其具備了宗教的基本特徵:崇拜偶像為孔子;祭祀場所為文廟;經典教條是“五經”、四書”;並且祭祀儀式、祭祀時間等,也都有定製,因而後人也把儒學稱為儒教。

旅遊信息

北京方向自駕車出行線路:京石高速(石家莊下高速)—>太舊高速(轉)—>大運高速,(326公里處平遙古城)出口北京—>平遙總計600公里,需時六小時。西安方向自駕車出行線路:西潼高速—>運風高速—>大運高速(270公里處平遙古城)出口西安—>平遙總計520公里,需時5.5小時。

門票價格:平遙古城通票。

導遊圖

平遙文廟導遊圖

平遙文廟導遊圖相鄰景點

平遙文廟

平遙文廟 平遙文廟

平遙文廟