疾病概述

十二指腸憩室

十二指腸憩室憩室可發生在胃腸道任何部位,為突出於腸壁外之圓形、橢圓形或管形的袋狀物,十二指腸憩室(duodenaldiverticulum)在胃腸憩室中居第2位,是僅次於結腸憩室的常見部位。1710年Chimel報導第1例十二指腸憩室,1913年Case首先用X線鋇劑檢查發現十二指腸憩室,1914年Bauer對1例產生梗阻症狀的十二指腸憩室行胃-空腸吻合術,1915年Forsell和Key首次切除1例經X線檢查出的十二指腸憩室。但因為很多十二指腸憩室無典型的臨床症狀,因此不易及時發現。

疾病病因

十二指腸憩室

十二指腸憩室2.病因分類:

(1)先天性憩室:少見是先天性發育異常出生時即存在。憩室壁的結構包括腸黏膜黏膜下層及肌層,與正常腸壁完全相同,又稱為真性憩室。

(2)原發性憩室:因部分腸壁有先天性解剖上的缺陷,由於腸內壓增高而使該處腸黏膜及黏膜下層組織向外脫出形成憩室。此種憩室壁的肌層組織多是缺如或薄弱。

(3)繼發性憩室:多是因為十二指腸潰瘍瘢痕收縮或慢性膽囊炎粘連牽拉所致,故均發生在十二指腸的第1部,又稱為假性憩室。

發病機制

十二指腸憩室

十二指腸憩室2.病理改變:憩室的大小形態各異,依其解剖位置腸內壓力影響及產生憩室的時間長短有關。一般為0.5~10cm大小形狀可呈圓形、橢圓形或管狀等。憩室頸部大小與症狀的產生有關,頸部開口較寬者憩室的內容物容易引流出來。可以長時間無症狀發生;如開口狹小或因炎症反應導致開口狹小憩室增大,則腸內容或食物進入憩室後滯留其中,致食物殘渣腐敗,細菌感染產生憩室炎腸石和其他併發症。

3.病理分型:根據憩室突出方向與十二指腸腔的關係,可分為腔內型憩室和腔外型憩室。臨床常見的為腔外憩室,而腔內憩室罕見。

(1)腔內型憩室:憩室壁是由兩層腸黏膜和其間少許黏膜下結締組織構成,呈息肉狀或囊袋狀附著於十二指腸乳頭附近,於腸腔外觸之如似腸腔內息肉。部分病例十二指腸乳頭位於憩室內。故易引起膽道、胰腺疾病以及十二指腸腔內堵塞,並發胃十二指腸潰瘍。此類病例常伴有其他器官的先天性畸形。

(2)腔外型憩室:憩室多為圓形或呈分葉狀頸部可寬可窄。多為單個,約10%病人可有兩個以上腔外憩室或並存其他消化管憩室。70%位於十二指腸降部內側與胰腺在解剖上關係密切,30%在橫部或上升部。

臨床表現

十二指腸憩室

十二指腸憩室十二指腸憩室沒有典型的臨床症狀,僅於X線鋇劑檢查、纖維內窺鏡檢查、剖腹探查或屍檢的偶然發現。憩室的大小與症狀程度不呈正相關。當憩室並發炎症時可出現上腹部不適,右上腹或臍周疼痛、噁心、嘔吐、打呃、腹脹、腹瀉甚至嘔血和便血等消化道症狀。腹瀉可能是影響胰腺功能或憩室內細菌過度繁殖所致吸收不良。若憩室穿孔可引起腹膜炎症狀,嵌入胰腺的穿孔疼痛劇烈可引起急性胰腺炎的症狀,血、尿澱粉酶增高。若憩室壓迫膽總管時可以出現膽管梗阻、發熱、黃疸、上腹脹等症狀。若在上腹偏右固定於憩室區有局限性深壓痛,可提示憩室有慢性炎症存在。

併發症狀

十二指腸憩室

十二指腸憩室1.憩室炎與憩室出血:由於十二指腸憩室內容物瀦留細菌繁殖,炎性感染,可引起憩室炎。繼之憩室黏膜糜爛出血,亦有憩室內異位胃黏膜異位,胰腺組織引起出血,或憩室炎症侵蝕或穿破附近血管發生大出血,以及少見憩室內黏膜惡變出血。

2.憩室穿孔:由於憩室內容物瀦留,黏膜炎性糜爛並發潰瘍,穿孔多位於腹膜後,穿孔後症狀不典型,甚至剖腹探查仍不能發現,通常出現腹膜後膿腫,胰腺壞死,胰瘺。若剖腹時發現十二指腸旁蜂窩織炎或有膽汁、胰液滲出,應考慮憩室穿孔可能,需切開側腹膜仔細探查。

3.十二指腸梗阻:憩室引致十二指腸梗阻多見於腔內型憩室,因憩室充盈形成息肉樣囊袋而堵塞腸腔。或較大的腔外型憩室因內容物瀦留,壓迫十二指腸所致梗阻,但大多數是不全性梗阻。

4.膽、胰管梗阻:多見於乳頭旁憩室腔內型或腔外型均可發生。因膽總管、胰管開口於憩室下方或兩側甚至於憩室邊緣或憩室內,致使Oddi括約肌功能障礙;憩室機械性壓迫總膽管胰管致膽汁、胰液滯留腔內壓力增高,十二指腸乳頭水腫,膽總管末端水腫,增加逆行感染機會並發膽管感染或急慢性胰腺炎索。Lemmel曾將十二指腸憩室合併有肝膽、胰腺疾病時所表現的症狀群稱為Lemmel綜合徵。亦有人稱之為十二指腸憩室綜合徵。

5.伴發病:十二指腸憩室的病人中常伴有膽道疾病、胃炎、消化性潰瘍、胰腺炎、結石、寄生蟲等。它們之間互為影響是並發或伴發,已無爭議。兩者同時存在占10%~50%。其中伴發膽道疾病者應屬首位。常是“膽道術后綜合征”的原因之一。因此在處理十二指腸憩室的同時,要注意不要遺漏這些伴發病的存在。

憩室內形成糞石和膽石,其中尤以膽石的發病率為高,此乃因十二指腸憩室反覆引起逆行性膽總管感染,造成膽總管下段結石。大西英胤等收集部分世界文獻統計十二指腸憩室合併膽石的發病率為6.8%~64.2%。可見日本人的發病率比英美人高。有人指出在處理膽石症時(事先未發現十二指腸憩室),同時處理憩室的情況日益多見。遇到法特乳頭開口正好在憩室內和(或)合併膽石症者,其處理較為困難。術前應有所估計。

治療措施

十二指腸憩室

十二指腸憩室2.手術方法:手術方式,原則上以憩室切除術最為理想。憩室較小者可單作內翻術。同時存在多個憩室並遇有切除技術困難時,可採用改道手術,即行BillrothⅡ式胃部分切除術和選擇性迷走神經切除術。

如術中一時尋找憩室有困難,可將十二指腸切開自腔內找到憩室開口,將其底部翻入腸腔進行切除處理。憩室切除後,應與腸曲的長軸垂直的方向內翻縫合腸壁切口。

輔助檢查

十二指腸憩室

十二指腸憩室繼發性十二指腸憩室常伴有十二指腸球部不規則變形並有腸管增寬陰影。當憩室較小或頸部狹窄,其開口部常被腸黏膜皺襞掩蓋,或憩室內充滿大量食物殘渣,而不易發現憩室的存在,如有少量鋇劑進入憩室或可見一完整或不完整的環影。用低張十二指腸X線鋇劑造影可增加憩室的發現率。

2.纖維十二指腸鏡檢查:除可發現憩室的開口外尚可了解憩室與十二指腸乳頭的關係,為決定手術方案提供依據。

3.膽道造影:可用靜脈膽道造影、經皮經肝穿刺膽道造影(PTC)、經十二指腸鏡逆行膽道造影(ERCP)等方法檢查,以了解憩室與膽管胰管之間的關係,對外科治療方法的選擇有參考意義。一般憩室與膽胰管的關係可有①膽胰管開口於憩室底部;②膽、胰管開口於憩室側壁或頸部等。這些膽胰的異常開口常伴有Oddi括約肌的功能不正常,因而容易引起憩室內容物的逆流或梗阻,而導致膽管炎或胰腺炎。

4.CT檢查:憩室通常表現為突出於十二指腸腸壁之外的圓形或卵圓形囊袋狀影,漿膜面輪廓光滑。由於憩室多由一窄頸與腸腔相連,CT除可顯示進入其內的陽性造影劑影外,常可見其內含有氣體影。需要注意的是,當位於十二指腸降段內側憩室內進入陽性造影劑時,有可能被誤為膽總管下端結石。

十二指腸降段憩室多位於十二指腸乳頭附近,CT表現為位於十二指腸降段與胰頭之間的囊袋狀造影劑外突影,突出於降段輪廓之外;當陽性造影劑未能進入憩室內時,則表現低密度液體影。

水平段和升段的憩室,表現為在腸管主層面之上或下出現的囊袋影,位於上壁的憩室內多含有氣體。憩室較大時可類似腸管的形態,此時注意連續層面的觀察,可明確其與腸管的關係。合併憩室炎或憩室周圍炎時,可見憩室壁增厚。憩室側的腸壁或周圍出現水腫、密度減低,並伴有索條狀影,脂肪間隙密度升高。發生於降段內側壁的憩室炎,主要表現為十二指腸與胰頭間的距離增寬,其間出現低密度影,降段外側壁正常;而十二指腸潰瘍引起的水腫增厚,則是以腸管為中心的全周性的改變。

治療方案

十二指腸憩室

十二指腸憩室1.非手術治療:包括調節飲食,適當休息,給予抗酸劑和解痙攣藥物,利用體位引流以助憩室內容物的排空,減少淤積套用抗生素和胃管減壓等,一般症狀可以緩解或消褪。通過非手術治療無效,或並有嚴重併發症如出血梗阻等而未能發現其他病變時方可考慮手術治療。

2.手術治療:手術切除憩室為理想的治療,但十二指腸憩室壁較薄弱粘連緊密剝離時易撕破,憩室位於胰腺頭部者,分離時出血多並易損傷胰腺及膽、胰管等故手術方式必須慎重選擇,不應草率從事。手術原則是切除和治療憩室併發症。

(1)手術適應證:十二指腸憩室有下列情況可考慮手術:①憩室頸部狹小,憩室內容物瀦留排空障礙,有憩室炎的明顯症狀反覆進行內科治療而無效者;②憩室並有出血、穿孔或形成膿腫者;③憩室巨大、脹滿使膽總管或胰管受壓、梗阻以及膽、胰管異常開口於憩室內引起膽胰系統病變者。④憩室內有息肉腫瘤寄生蟲等性質不能明確者。

(2)術前準備:除按一般胃腸手術前準備外,應先了解憩室的部位以及與周圍器官的關係。準確的定位有利於術中探查和術式的選擇。上消化道X線造影應攝左前斜位和右前斜位片,以判斷憩室在十二指腸內前側或內後側、與胰腺實質和膽道走行關係、憩室開口與十二指腸乳頭的關係。位於降部內側的憩室,最好術前行內鏡及膽道造影檢查了解憩室與十二指腸乳頭及與膽管的關係,一定要插胃管。必要時術中可經胃管注入空氣使憩室充氣,便於顯示憩室存在的位置。

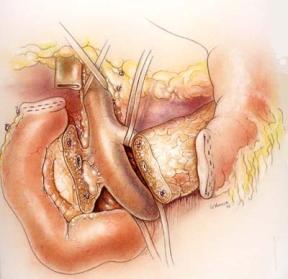

(3)常用手術方法:手術中顯露憩室有不同途徑依憩室部位而定,位於十二指腸第三四部的憩室應將橫結腸系膜切開,可顯露憩室;在十二指腸降部內前側的憩室,應解剖降部內前緣;在降部內後側憩室,應切開十二指腸外側腹膜,將十二指腸向左前方翻轉以顯露憩室。

①憩室切除術:對容易分離或位於十二指腸第三、四段的憩室,以切除為好找到憩室後將其與周圍粘連組織剝離乾淨,在憩室頸部鉗夾切除。鉗夾部位需離開十二指腸約1cm作縱行(或斜行)切除,切除時避免用力牽拉憩室,以防除黏膜過多導致腸腔狹窄。切除後用絲線作全層間斷內翻縫合,外加漿肌層間斷縫合。有人介紹提起憩室後,於憩室頸部作漿肌層切開貫穿結紮黏膜黏膜下層,可以避免切除黏膜過多或內翻縫合過多產生的缺點。

十二指腸憩室

十二指腸憩室②憩室內翻或縫閉術:當憩室全部埋於胰頭內,勉強剝離可能損傷胰腺,造成嚴重的出血或形成胰瘺時可行憩室縫閉術;切除憩室會損傷膽總管的開口時,則不宜強行切除。可做憩室內翻或縫閉術。此種手術只宜用於無出血穿孔等併發症的較小憩室。

憩室內翻法,即於憩室頸部做一荷包縫合,用血管鉗將憩室內翻入腸腔內,然後結紮荷包縫線;或使憩室內翻後以細絲線縫合頸部,以不再脫出即可。如憩室不能充分游離,可在十二指腸降部前壁的中段做一小切口,顯露法特壺腹和乳頭,一般在其內下方即可找到憩室的開口,用細絲線間斷縫閉,使憩室和腸道不再溝通,然後縫合十二指腸切口。

③轉流術(捷徑術):適用於無法切除或不宜內翻、縫閉憩室的病例。可行胃部分切除。Billroth-Ⅱ式吻合術,將憩室曠置使食物改道,以免憩室繼續瀦留,引起炎症出血等併發症。對於巨大憩室也有人主張DeNicola法做空腸Y形憩室空腸吻合術。

(4)手術併發症:由於憩室缺乏肌層組織壁薄及與周圍組織粘連,分離時易撕破憩室和損傷周圍器官或因縫合欠佳,常發生的手術併發症有:

①十二指腸瘺:是一個嚴重併發症,死亡率高,多見於切除乳頭旁憩室時發生。防止腸瘺發生的關鍵在於分離憩室時,操作輕柔細緻縫合嚴密。一旦發生必須及時引流,以免發展成嚴重腹膜炎;給予胃腸減壓抗感染和營養支持,維持好水電解質平衡等治療,一般瘺口可逐漸癒合。

②梗阻性黃疸與胰腺炎:多因切除憩室時,誤傷膽管或胰管或由於憩室內翻縫閉時致膽總管遠端或壺腹部局限性狹窄引起。臨床表現為上腹部疼痛發熱及黃疸,需再次手術解除梗阻。為避免此併發症發生,手術時應仔細辨認膽、胰管切除。憩室時勿將十二指腸黏膜切除過多,而影響膽道開口的通暢,切除憩室前一般應先行膽總管切開,插入導管至壺腹部以標誌膽道開口的位置,然後再行分離憩室,縫合時防止誤將膽道開口部分縫合造成膽管狹窄。

(5)術後處理:十二指腸手術健康搜尋是高風險性的手術,術後的處理十分重要。主要措施有:①十二指腸的大手術尤其病人情況不佳、有併發症者,術後應進行生命體徵監測②持續十二指腸減壓(將胃管遠端送至十二指腸降部)3~5天。③施行十二指腸造瘺者必須妥善固定造瘺,術後15天方能根據情況拔除④其他應嚴格按照胃腸道手術後常規處理。

專家提示

十二指腸憩室

十二指腸憩室