分類地位

鷸科(Scolopacidae,snipes)是脊索動物門、脊椎動物亞門、鳥綱、鴴形目的1科。種屬分布

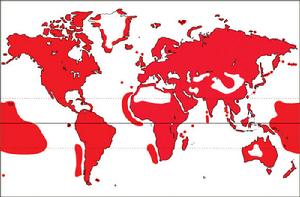

共有29屬77種,分布遍於全世界。在北極和亞北極繁殖,到熱帶一些地區越冬。中國有14屬38種。形態特徵

小、中型涉禽,體長約600毫米,翅長約290毫米;嘴形直,有時微向上或向下彎曲;鼻溝長度遠超過上嘴的1/2;雌雄羽色及大小相同,跗骨後側大多具盾狀鱗,前緣亦具盾狀鱗;趾不具瓣蹼。生活習性

棲息于海岸、沼澤、河川等地。由澳大利亞環志的鷸遷徙時,成群沿著中國海岸北上飛行。飛翔力強,飛行時頸與腳均伸直。取食小動物(如甲殼動物、昆蟲)和植物。在沼澤、河川附近的草叢中築巢。每窩產卵4枚。卵橄欖黃色,並有黑和褐色斑點。雄鳥孵卵和照料幼雛。雛鳥為早成性。常見種類

鷸科

鷸科丘鷸Scolopaxrusticola

琉球丘鷸Scolopaxmira

菲律賓丘鷸Scolopaxbukidnonensis

棕丘鷸Scolopaxsaturata

蘇拉丘鷸Scolopaxcelebensis

摩鹿加丘鷸Scolopaxrochussenii

小丘鷸Scolopaxminor

查島沙錐Coenocoryphapusilla

亞南極沙錐Coenocoryphaaucklandica

姬鷸Lymnocryptesminimus

孤沙錐Gallinagosolitaria

澳南沙錐Gallinagohardwickii

林沙錐Gallinagonemoricola

針尾沙錐Gallinagostenura

大沙錐Gallinagomegala

非洲沙錐Gallinagonigripennis

馬島沙錐Gallinagomacrodactyla

斑腹沙錐Gallinagomedia

扇尾沙錐Gallinagogallinago

南美沙錐Gallinagoparaguaiae

長嘴沙錐Gallinagonobilis

巨沙錐Gallinagoundulata

火地沙錐Gallinagostricklandii

安第斯沙錐Gallinagojamesoni

橫斑沙錐Gallinagoimperialis

短嘴半蹼鷸Limnodromusgriseus

長嘴半蹼鷸Limnodromusscolopaceus

半蹼鷸Limnodromussemipalmatus

黑尾塍鷸Limosalimosa

棕塍鷸Limosahaemastica

斑尾塍鷸Limosalapponica

雲斑塍鷸Limosafedoa

小杓鷸Numeniusminutus

極北杓鷸Numeniusborealis

中杓鷸Numeniusphaeopus

太平洋杓鷸Numeniustahitiensis

細嘴杓鷸Numeniustenuirostris

白腰杓鷸Numeniusarquata

長嘴杓鷸Numeniusamericanus

大杓鷸Numeniusmadagasariensis

高原鷸Bartramialongicauda

鶴鷸Tringaerythropus

紅腳鷸Tringatotanus

澤鷸Tringastagnatilis

青腳鷸Tringanebularia

小青腳鷸Tringaguttifer

大黃腳鷸Tringamelanoleuca

小黃腳鷸Tringaflaviceps

白腰草鷸Tringaochropus

褐腰草鷸Tringasolitaria

林鷸Tringaglareola

翹嘴鷸Xenuscinereus

磯鷸Actitishypoleucos

斑腹磯鷸Actitismacularia

漂鷸Heteroscelusincanus

灰尾漂鷸Heteroscelusbrevipes

斑翅鷸Catoptrophorussemipalmatus

土島鷸Prosoboniacancellata

翻石鷸Arenariainterpres

黑翻石鷸Arenariamelanocephala

濱浪鷸Aphrizavirgata

大濱鷸Calidristenuirostris

紅腹濱鷸Calidriscanutus

三趾濱鷸Calidrisalba

半蹼濱鷸Calidrispusilla

西濱鷸Calidrismauri

紅頸濱鷸Calidrisruficollis

小濱鷸Calidrisminuta

青腳濱鷸Calidristemminckii

長趾濱鷸Calidrissubminuta

姬濱鷸Calidrisminutilla

白腰濱鷸Calidrisfuscicollis

白腹濱鷸Calidrisbairdii

斑胸濱鷸Calidrismelanotos

尖尾濱鷸Calidrisacuminata

彎嘴濱鷸Calidrisferruginea

紫濱鷸Calidrismaritima

岩濱鷸Calidrisptilocnemis

黑腹濱鷸Calidrisalpina

勺嘴鷸Eurynorhynchuspygmeus

闊嘴鷸Limicolafalcinellus

高蹺鷸Micropalamahimantopus

黃胸鷸Tryngitessubruficollis

流蘇鷸Philomachuspugnax

細嘴瓣蹼鷸Steganopustricolor

紅頸瓣蹼鷸Phalaropuslobatus

灰瓣蹼鷸Phalaropusfulicarius

種類介紹

姬鷸

姬鷸姬鷸 頭頂黑褐色泛金屬光澤,暗色的頭頂中央無淡色條紋,上體有4條寬而長的黃色縱行條紋,尾楔形,尾羽12枚,喙長略長於頭長。飛行時,腳不伸出尾部。

孤沙錐 眼褐色,喙橄欖褐色,喙端色深,腳橄欖色。體色較暗,斑紋較細。頭臉部具3對暗褐色縱紋;背部棕褐色而具黑色斑點,肩羽和三級飛羽具白色羽緣,形成背部4條明顯的白色縱紋。尾羽18枚,飛行時腳不伸出於尾後。

拉氏沙錐(澳南沙錐)

拉氏沙錐(澳南沙錐)林沙錐 臉具偏白色紋理,胸棕黃色而具褐色橫斑,下體餘部白色具褐色細斑。與其他沙錐區別在色彩較深,飛行緩慢形如蝙蝠。身體斑紋較粗,頂側條紋黑色,嘴基灰色較少。僅雲南有記錄。

針尾沙錐 頭頂中央冠紋、眉紋棕白色,眉紋寬而穿眼紋狹窄。喙基黃綠或灰綠色,喙端黑褐色。喙長最短,約為頭長的1.5倍。肩羽外側羽緣較窄,故背部呈鱗片狀,兩翼圓,飛行時腳向後超出尾部較多;尾羽為24-28枚(一般26枚),外側6-9對(一般7對)尾羽變狹而堅硬。

大沙錐 兩翼長而尖,頭形大而方。肩羽外側羽緣較窄,故背部呈鱗片狀,野外易與針尾沙錐混淆,但大沙錐尾較長,腿較粗而多黃色,飛行時腳伸出較少。與扇尾沙錐區別在尾端兩側白色較多,飛行時幾乎腳幾乎與尾平齊。尾羽18-26枚(一般20枚),且從中央尾羽向外側各尾羽逐漸均勻變窄,不似針尾沙錐的外側尾羽突然狹窄成針狀。

扇尾沙錐 喙基黃褐色或紅褐色,喙端黑色,喙長約為頭長的2倍以上。上體黑褐色,雜有白、暗紅、棕色、黃色橫斑和縱紋。肩羽外側羽緣很寬、顏色鮮明,而內側羽緣非常不明顯。針尾沙錐和大沙錐的肩羽外側羽緣較窄,故其背部羽色呈鱗片狀。翼細而尖,飛行時可以看到次級飛羽具明顯的寬白色羽緣,翼下有明顯的白色亮區,並綴有褐色斑紋,次級飛羽的羽緣為白色。尾羽為14枚,各尾羽的寬度大致相當,無明顯的寬窄變化。

三種尾部的比較

(1)針尾沙錐:喙明顯較短,約為頭長的1.5倍,飛行時翼下密布暗褐色橫斑,次級飛羽無明顯白色,尾羽26枚,最外側7對成針狀,停棲時尾明顯較翅長,驚飛時成“Z”字飛行;

(2)扇尾沙錐:喙明顯長,喙長約為頭長的2倍,肩羽外側的羽緣很寬,內側羽緣不明顯;飛行時,次級飛羽的白色羽緣明顯,翼下具明顯的白色亮區,驚飛時成“Z”字飛行,尾羽14枚,各尾羽寬度相當。

(3)大沙錐:喙長約為頭長的1.5倍,飛行時翼下密布暗褐色橫斑,腳幾乎與尾等齊,尾羽20枚,從中央尾羽向外側逐漸均勻變窄,驚飛時成短距離直線飛行。

半蹼鷸 黑色的喙粗、長、直,嘴端顯膨脹。繁殖期頭、頸、背肩部及下體為銹紅色,背肩羽具黑褐色中央紋。非繁殖期眉紋白色,上體灰褐色,多淡色羽緣。下體白色,頸、脅、胸多褐色斑點。粗直的黑色長喙區別於黑尾塍鷸和斑尾塍鷸。飛行時翼下為白色。

長嘴半蹼鷸 黑褐色的喙,喙基暗綠或黃綠色,嘴長且直,喙端膨大。腳為褐綠色或黃綠色。繁殖期為紅褐色,頭、頸、胸、腹銹紅色,並布滿暗褪色斑點。翅下覆羽為白色,散布棕色橫斑。非繁殖期羽色偏灰,腹部白色,喉、前頸、胸為烏灰色。

黑尾塍鷸 繁殖期頭、頸、上胸棕栗色,眉紋乳白色。胸側、兩脅具黑褐色橫斑。淡橙紅色的喙長而直,喙端黑色。飛行時可見其次級飛羽和內側初級飛羽具寬闊的白色基部,與白色的尾基成“V”形。尾端黑色,腳明顯伸出尾部。

斑尾塍鷸 喙細長且略上翹,喙前段為黑色,喙基段為肉粉色,尾具黑白相間的橫斑。繁殖期頭、頸、下體深棕栗色。非繁殖期:頭和上體灰褐色,眉紋白色,羽乾黑色。頸、胸多黑色細縱紋。兩脅具黑褐色橫紋。下體白色。飛行時可見其翼下覆羽具明顯的黑褪色斑紋。腳僅伸出尾部少許。

(1)黑尾塍鷸:長而直的喙為淡橙紅色,喙端黑色,飛行時可見其翅及尾上具明顯的白色斑塊,飛行時腳明顯伸出尾部。

(2)斑尾塍鷸:喙明顯上翹,飛行時不見其翅用尾上的白色斑塊,飛行時腳僅伸出尾部少許;

(3)半蹼鷸:體型稍小,又粗又長的喙為黑色,尖端鈍似沙錐,飛行時腳僅伸出必尾部少許;

(4)長嘴半蹼鷸:體型較小,喙基為暗綠或黃綠色,腳為褐綠色或黃綠色。

小杓鷸 部淡黃褐色,頭頂有黑色縱紋。全身皮黃色;背羽、肩羽為黑色,但密布淡黃色羽緣斑;黑色過眼紋明顯。略下彎的喙長度約為頭長的1.5倍左右。背、肩和翼上覆羽黑褐色並有淡黃色羽緣。腰無白色,落地時兩翼上舉。

中杓鷸 部黑褐色,具西瓜皮樣的花紋。白色眉紋寬闊,穿眼紋灰褐色,上體黑褐色,點綴黃色或白色雜斑,下背和腰白色,下體污白色,胸部多黑褐色縱紋,體側具粗橫紋,喙長且下彎,喙長約為頭長的2倍左右。

白腰杓鷸 喙甚長而下彎,喙長約為頭長的3倍以上。頭、頸、胸黃褐色,密布黑褐色斑紋。背部灰褐,綴有黃褐色羽緣。兩脅多黑褪色縱紋,下體白色。翅下覆羽為白色。腰部白色,並上延成尖形。尾羽白色,並綴有黑褐色細橫斑。

大杓鷸 下彎的喙甚長,為頭長的3倍以上。全身為黃褐色,頭、頸、胸密布黑褐色條紋。下體具暗褐色條紋。翅下覆羽白色,但密布黑褐色斑紋。下背、腰及尾上覆羽與上背同為黃褐色。

(1)小杓鷸:體型較小,全身皮黃色,喙長約為頭長的1.5倍左右;

(2)中杓鷸:體型較大,頭部具西瓜皮紋,體側具粗橫紋,喙長約為頭長的2倍左右;

(3)白腰杓鷸和大杓鷸:體型更大,喙更長,喙長一般為頭長的3倍以上。

鶴鷸 嘴長且直,下喙基部為朱紅色。繁殖期幾乎為全身黑色,白色眼圈明顯,肩及翼上具白色細橫斑。非繁殖期頭至上背灰褐色,白色眉紋明顯,下體灰白色,尾下覆羽白色。飛行時可見其翼下為純白色。過眼紋明顯。飛行時腳伸出尾後較長。

紅腳鷸 喙明顯較鶴鷸粗短,喙基部為紅色。繁殖期上體灰褐色且密布黑褐色斑紋。前頸、胸滿布黑褐色羽乾紋。非繁殖期上體為單調的灰褐色,灰色的胸部多黑褐色細斑紋。下體白色。飛行時可見翼下覆羽為白色,內側初級飛羽和次級飛羽為白色。尾部具黑褐色橫斑。

(1)鶴鷸:喙部更細長,且僅下喙基部為紅色,上喙端部略有下彎,次級飛羽不為白色,飛行時,腳伸出尾部較多。

(2)紅腳鷸:喙較粗短且上下喙基部均為紅色,內側初級飛羽和次級飛羽為白色,飛行時相當明顯;埋繁殖期胸部斑紋明顯。

青腳濱鷸

青腳濱鷸澤鷸 額白,細、直、尖的黑色喙異於其它鷸類。腿長而偏綠色。繁殖期頭、後頸密布白黑相間的條紋;下頸、胸、兩脅具黑褐色斑紋;上體褐灰色,各羽間有大塊的黑色錨形斑。非繁殖期以上體灰、下體白為主。飛行時,腰、尾、翼下覆羽為白色,尾端具暗褐色橫斑。

小青腳鷸 腿偏黃,三趾間具半蹼,喙粗壯上翹,喙基為肉黃色。非常似青腳鷸,但頭較大;頸較短較粗;上體黑褐色,具白色斑點和邊緣,背、腰、尾上白色,頸、胸、兩脅密布暗色斑。飛行時僅趾伸出尾後;翼下覆羽幾乎為純白色,叫聲為單聲“呱”。

(1)澤鷸:似苗條型的青腳鷸,但體型較小,黑色的喙為細、直、尖;

(2)青腳鷸:體型更大且肥胖,喙厚且上翹,喙基灰綠色,飛行時腳伸出尾部很多,翼下覆羽具黑褐色波形橫斑,叫聲為三聲的“乾叫叫”。;

(3)小青腳鷸:體型大,因脛部較短,體型明顯偏矮,喙更為粗壯,喙基肉黃色,飛行時,僅腳趾伸出尾部,翼下覆羽幾乎為純白色,叫聲為單聲“呱”。

白腰濱鷸 Calidris fuscicollis White-Rumped Sandpiper

白腰濱鷸 Calidris fuscicollis White-Rumped Sandpiper林鷸 白色的眉紋從喙基延伸至耳後,明顯較白腰草鷸要長。上體黑褐色,並布滿白色或黃褪色的碎斑點。下體白色,頸和胸多暗褐色斑紋。翼下白色,具灰褐色斑紋。飛行時,腳明顯伸出尾部。

磯鷸 嘴短,性活躍,停棲時,翅長不及尾端。頭、後頸、背、尾上覆羽、翅上覆羽均呈橄欖褐色,並具纖細的黑色羽乾紋;背、肩和三級飛羽近端部具黑褐色橫斑,羽緣淡棕白色。胸部灰褐色,有暗褐色纖細條紋,下緣暗色平齊。腹腹的白色與翼角前緣白色相連成明顯的凸起。

(1)白腰草鷸:眉紋較淡且不超過眼上方,上體色較暗,具白色小點;飛行時尾大致為白色,僅趾伸出尾部;

(2)林鷸:體型更高挑,白色眉紋明顯,且超過眼上方;體色較淡,但背部的白色斑點大且多,飛行時,腳伸出尾部明顯;

(3)磯鷸:體型稍小,背部無明顯斑點,翼前具白色的凸起斑,飛行時兩翅扇動較為僵硬,且尾上覆羽不為白色。

灰尾漂鷸 黑色的嘴粗且直,過眼紋黑色,眉紋白,腿短,黃色。頦近白,上體純藍灰色,下體白色。耳羽、頰、頸側具暗灰色細紋。胸、脅具“V”形暗灰斑。飛行時翼下色深。

漂鷸(台灣) 腿暗淡黃色,嘴細直。冬羽全灰,眉紋、頦、喉、腹部及尾下覆羽白色。甚似灰尾鷸,但嘴較短且灰,翼下色深,翼伸出尾後較長。最好以聲音區分。這二種在一起還好一點,畢竟有些差異,可如果分開的話,我自己也暈

翹嘴鷸 喙大部為黑色,但喙基處為黃色或橙黃色,喙上翹明顯,喙長約為頭長的2倍。上體褐灰色,具纖細的黑色羽乾紋,肩羽的黑色斑紋粗著。下體白色,胸部具纖細黑褐色縱紋。黑色的初級飛羽明顯。飛行時翼上狹窄的內緣明顯。

翻石鷸 腿及腳為鮮明亮的橘黃色。繁殖期雄鳥頭面部和前胸具黑白相間的花斑,背、肩、翼上覆羽赤褐色,具黑色帶斑。繁殖期雌鳥似雄鳥,但色彩略遜於雄鳥,且頭頂沾有淡棕褐色。嘴形頗具特色。飛行時翼上具醒目的黑白色圖案。飛行時,腹部、翼下為純白色。

小黃腳鷸(香港) 中等體型(23厘米),背灰褐色,嘴直,腿為明顯黃色。比青腳鷸體小而形長。腰部白色塊斑在飛行時看似被尾覆羽節成方形,而不同於紅腳鷸或青腳鷸的楔形。

虹膜-褐色;嘴-黑色;腿及腳-黃色。

大濱鷸 黑色的喙較長且厚,喙端微下彎。上體灰褐色,各羽羽軸黑色。繁殖期肩羽及翼上具栗紅色和黑色雜斑。胸部黑褐色條紋或斑點較多,似一塊濃重的黑色胸帶。下胸體側具明顯的“V”形黑斑。停棲時,翅長明顯超過尾長。亞成鳥上體為淡黑色,各羽具淡色羽緣,似鱗狀紋;胸部淡褐色,有黑褐色斑點。

紅腹濱鷸 深色的嘴短且厚。繁殖期自面部、前頸、胸及上腹部為鮮艷的栗紅色。翅在折合時基本與尾平齊。上體各羽的中央區域為黑色,邊緣土黃色或黑色。非繁殖期上體灰褐色,密布暗色斑紋;下體白色。飛羽黑褐色,大覆羽與內側初級覆羽末梢白色,形成白色翼線。翼下覆羽為灰白色。飛行時腳後伸不超過尾。亞成鳥為灰褐色,肩、上背染褐色,各羽具較暗的亞緣斑和白色羽緣,似鱗斑。

(1)大濱鷸:體型稍大,翅在折合時明顯長於尾,繁殖期胸腹部無任何紅棕色,但黑色的胸帶甚寬,下胸及體側具“V”形黑斑。

(2)紅腹濱鷸:體型稍小,喙較短,繁殖期頸、腹、上胸為栗紅色,非繁殖期體色偏灰。站立時,翅與尾等長。

(3)彎嘴濱鷸:黑色的喙明顯長且下彎,飛行時,腰部為白色;繁殖期頸、胸、腹部為深棕色;

彎嘴濱鷸 黑色的喙長而下彎。繁殖期頭、頸、胸及腹部羽毛深棕栗色,在腹和脅有白色橫條紋,尾下為白色。飛羽黑色,大覆羽和內側初級覆羽的羽端白色,形成白色翼帶。亞成鳥頭至上體為灰色,翅為黑色,但均具明顯的淡色羽緣。前頸、胸部具淡棕色。

黑腹濱鷸 黑色的喙端略有下彎,尾中央黑而兩側白。繁殖期頭頂栗褐色,具暗褐色條紋;肩、上背黑褐色,羽緣栗紅色。頰、頦、前頸、胸為白色,具黑褐色縱紋;腹白色,中央有大面積黑色斑塊。非繁殖期上體為灰褐色或鉛灰色,各羽具狹窄的白色羽緣和暗色羽乾紋,胸部略污,腹部白色。亞成鳥頭、頸、上背灰褐色,略沾淡棕褐色,背部及翅上覆羽具明顯的淡色羽緣。胸、腹為白色,胸部明排列整齊的黑褐色縱向斑點,腹部中央具密集的黑褐色斑點。

(1)紅腹濱鷸:體型明顯肥胖,喙較短。繁殖期頸、腹、上胸為栗紅色,非繁殖期體色偏灰;

(2)彎嘴濱鷸:體型稍大,黑色的喙明顯下彎,較黑腹濱鷸下彎更甚,且喙更纖細。

(3)黑腹濱鷸:體型稍小,喙更顯粗壯,且喙下彎度較遜,常成大群活動。

三趾濱鷸 黑色的喙較短,前端鈍,黑色的腳僅三趾,後趾無。繁殖期上體有黑色和赤褐色雜斑,羽緣為土黃色或白色,頭側、喉、頸、上胸為赤褐色,具黑色斑點。羽肩前緣為黑褐色。非繁殖期為簡單有灰白兩色,上體灰色,具黑褐色纖細羽乾紋,各羽端緣白色。下體白色。亞成鳥上體多黑色和褐色斑點,各羽緣為棕色或白色。

紅頸濱鷸 喙、腿為黑色。繁殖期頭、頸、上胸紅棕色,頭頂、後頸和背部布滿栗棕色、黑色和灰褐色的斑紋。非繁殖期通體為簡單的灰或白色,眉紋白色,上體灰色,有黑色纖細的羽乾紋,羽緣端白色,腹、脅、翼下、尾下均為白色。亞成體上體多黑色和褐色斑紋,具棕色或白色羽緣,胸側為灰褐色。

小濱鷸 黑色的喙短而粗,腳黑色或深灰色,脛部明顯較長。繁殖期頭、頸、上胸栗褐色,密布褐紋,但頦、喉為白色。上體黑褐色,各羽緣栗色。上背具乳白色"V"字形帶斑。

西濱鷸 黑而健的嘴略下彎,腿近黑。繁殖羽赤褐,胸部多縱紋。冬季時上體褐灰,臉及下體白色。具暗色的過眼紋,眉紋白,上胸兩側具暗色縱紋。僅在台灣要記錄。

小濱鷸與紅頸濱鷸對比

(1)三趾鷸:體型明顯肥胖,喙明顯長,且尖端鈍。

(2)紅頸濱鷸:繁殖期僅頦部為白色,而喉部為棕紅色,喙較粗短。

(3)小濱鷸:脛部較長,各羽緣栗色。夏羽頦、喉為白色。

青腳濱鷸 喙黑色,腳黃綠色。站姿較平,翅折合時長於尾。繁殖期頭頂至頸後灰褐色,染黃栗色,具暗色條紋;是體暗灰褐色,多數羽毛具栗色羽緣和黑色纖細羽乾紋;頸、上胸淡褐色,有暗色斑紋。下體白色。非繁殖期頭、頸、胸、背部均為灰色,但黑褐色的羽乾紋明顯。下體白色。

長趾濱鷸 喙黑色,腳黃綠色,中趾較長。站姿比其他濱鷸直。繁殖期頭頂棕色,具黑色細紋;眉紋白;上體黑褐色,具較寬的棕色和黃白色羽緣,下體白色;頸、胸部具黑褐色羽乾縱紋。亞成鳥無明顯棕色,上體以灰色和黑褐色為主,羽緣具少量淡棕色。頸、胸部的縱紋較淡。

尖尾濱鷸 喙黑色,喙基黃綠色,腳黃綠色。繁殖期頭頂栗色,密布栗褐色縱紋。眉白色。上體黑褐色,各羽緣為栗色、黃褐色或淺棕白色。胸淺棕色,具暗色斑紋。下胸至兩脅具粗箭頭狀暗斑。腹白,中央尾羽黑色,外側尾羽灰褐色,各羽梢形尖。

斑胸濱鷸 腿黃,嘴具兩色並略為下彎,胸部縱紋密布並突然中止於白色腹部。白色眉紋模糊,頂冠近褐。繁殖期雄鳥胸部偏黑。幼鳥胸部縱紋沾皮黃色。冬季鳥赤褐色較少。飛行時兩翼顯暗,翼略具白色橫紋,腰及尾上具寬的黑色中心部位。嘴比尖尾濱鷸長。僅在香港和天津的記錄。

(1)尖尾濱鷸:體型明顯偏大,喙基黃綠色,下胸至兩脅具粗箭頭狀斑點;

(2)青腳濱鷸:暗色的胸與腹分界明顯,胸部為完整的灰褐色斑,不具明顯斑紋

(3)長趾濱鷸:體型明顯偏小,站姿較直,頸、胸部具黑褐色縱紋,而非箭頭狀暗斑,體側無斑紋。

(4)斑胸濱鷸:胸部縱向的深色斑紋至腹部突然結束。

勺嘴鷸 黑色、扁平、勺狀的喙異於其它鴴鷸類,黑色的腿較短。繁殖期上體黑褐色,各羽緣淡栗色或黃色,頭、上胸棕栗色,頭頂和胸前具暗褐色紋,胸以下白色。非繁殖期成鳥身體缺乏栗色,額和眉紋白色,上體灰色,羽乾紋暗褐色,各羽緣白色。

闊嘴鷸 黑色的喙粗壯且明顯較長,喙先端突然下彎。繁殖期頭部棕黑褐色,兩側的白色線條在眼先與寬眉紋匯合,形成白色的雙眉紋。看似“西瓜皮”一樣的紋路。肩和背黑褐色,各羽緣具黃褐色或灰白色;胸部具暗色斑紋。

高蹺鷸Micropalama himantopus stilt Sandpiper

高蹺鷸Micropalama himantopus stilt Sandpiper白腰濱鷸 上背具棕色鱗狀紋,頭頂具棕色條紋。下體白色,胸及兩脅具箭頭形粗縱紋。冬羽棕色消失,下體幾全灰褐,僅上胸沾灰。飛行時尾上覆羽全白(但腰為灰色!)。嘴短而略下彎。腳灰色。僅在香港和北戴河有記錄。

黑腰濱鷸 黑色的嘴尖細。兩翼長,站立時延及尾後。體羽黃褐色,全年均有完整的帶細紋胸帶。幼鳥上體羽緣近白成扇貝形紋。飛行時翼上具白色橫紋;尾上覆羽白色,尾灰色,中央尾羽形長而較黑。多數過境鳥仍具幼鳥羽衣。站立時翼長過尾。腳深灰色。僅在廈門有過疑似記錄。

岩濱鷸 非繁殖期成鳥:矮胖的菸灰色濱鷸。嘴基黃色。下背、中央尾羽及飛羽黑色。飛行時翼上白色橫紋明顯。眉線短而清晰。胸近白而具灰色雜斑。繁殖期鳥上體棕褐色,肩羽及三級飛羽羽緣暗栗色,胸略沾黑。腳黃色。僅在北戴河有記錄。

高蹺鷸 黃色的腿甚長,嘴長而略下彎。腿比彎嘴濱鷸長且色淺。飛行時腰下部及尾上白色如彎嘴濱鷸但幾無翼上橫紋。飛行時腳伸出尾後。繁殖羽特別,頸背及臉罩棕色,下體具黑色及白色橫斑。冬羽上體單一灰色,下體灰色縱紋延至胸下及兩脅。僅在台灣有記錄。

飾胸鷸(黃胸鷸) 冬羽的頭部、頸及胸皮黃色。頭頂近褐,頭餘部皮黃色但平淡而無斑紋。頦及臀白色。飛行時翼上無白色斑紋。翼下白色,前後緣均暗色,初級覆羽具特徵性黑色月牙形斑塊。似流蘇鷸的幼鳥但腿色較鮮亮,臉部色彩平淡。飛行時非常優雅如流蘇鷸。腳黃褐色,僅在台灣在記錄。

鴴(音同“恆”)形目鳥類

| 界: 動物界 (Animalia) | 門: 脊索動物門 (Chordata) | 亞門: 脊椎動物亞門 (Vertebrata) | 綱: 鳥綱 (Aves) | 目: 鴴形目(Charadriiformes) | |

| 鴴形目(Charadriiformes)包括比較繁雜的類群,其中部分類群有時被單劃分為目。鴴形目以中小型涉禽為主,擁有最多的涉禽,也有擅長游泳的海洋鳥類,還有適應潛水生活的種類。鴴形目有16-17科,分布遍及世界各地的水域,從兩極到熱帶都有其代表,中國有9-10科。 | |

| 科 | 代表鳥類 |

| 雉鴴科(Jacanidae),雉鴴是廣泛分布於熱帶,亞熱帶淡水水域的中小型涉禽,接近於秧雞科,有時被提升為目。雉鴴共有7種,中國2屬2種。 | 長腳雉鴴 |

| 彩鷸科(Rostratulidae),彩鷸是舊大陸淡水水域的中小型涉禽,象三趾鶉一樣,在繁殖行為上性倒轉。彩鷸有2屬2種,中國1屬1種。 | 彩鷸 |

| 蠣鷸科(Haematopodidae),蠣鷸是中型涉禽,廣泛分布於世界各地的沿海地區,喜食貽貝,中國只有蠣鷸一種。 | 蠣鷸 |

| 鴴科(Charadriidae),鴴科包括鴴和麥雞,除南極外都有分布,包括大量的小型涉禽,是濕地的重要組成。鴴科共有9屬65種,其中中國有3屬13種。 | 金鴴 |

| 鷸科(Scolopacidae),鷸科包括種類繁多的中小型涉禽,分布於世界各地,是濕地的重要組成,多在北半球高緯度地區繁殖,有些種類遷徙的距離非常遙遠。鷸有細長的嘴,以直嘴為主,有些種類則向上或向下彎曲。鷸科23屬87種,中國有14屬38種。 | 流蘇鷸 |

| 反嘴鷸科(Recurvirostridae),反嘴鷸科是較大型的涉禽,廣泛分布於溫,熱帶淡水水域,有3屬7種,中國有3屬3種。 | 紅胸反嘴鷸 |

| 瓣蹼鷸科(Phalaropodidae),瓣蹼鷸趾間具瓣蹼,可以游泳,有繁殖行為上性倒轉的現象。瓣蹼鷸在北極凍原繁殖,遷徙到於溫,熱帶地區。瓣蹼鷸科有2屬3種,中國有1屬2種。 | 赤斑瓣蹼鷸 |

| 蟹鴴科(Dromadidae),蟹鴴科只有蟹鴴一種,主要棲息在東非洲,馬達加斯加島和亞洲南部的海岸地區。 | 蟹鴴 |

| 石鴴科(Burhinidae),石鴴有比較大的頭和眼,分布於各大陸溫,熱帶地區,在黃昏和夜間活動,中國只有石鴴一種。 | 石鴴 |

| 燕鴴科(Glareolidae),燕鴴體型似燕,飛行也似燕,喜食蝗蟲,分布於舊大陸溫,熱帶地區,有5屬16種,中國有1屬2種。 | 領燕鴴 |

| 籽鷸科(Thinocoridae),籽鷸體型似沙雞,喙短似雀,以種子為食,只產於南美洲西部,有2屬4種。 | 小籽鷸 |

| 鷗科(Laridae),鷗科是人們最熟悉的海洋鳥類,在沿海和內陸水域活動,分布遍及全球,有些種類如北極燕鷗每年都往返與南北兩極之間,是遷徙距離最長的動物。鷗科有17屬90種,常被進一步劃分為鷗科和燕鷗科兩科,中國10屬32種。 | 燕鷗 |

| 鞘嘴鷗科(Chionididae),鞘嘴鷗介於鴴和鷗之間,嘴似鶉雞類,能在地面快跑。鞘嘴鷗產於亞南極地區的海島,僅1屬2種。 | 鞘嘴鷗 |

| 賊鷗科(Stercoriidae),賊鷗主要在兩極地區繁殖,可遊蕩至亞熱帶和熱帶海域,常掠奪其它海鳥的食物,也捕捉各種小動物。賊鷗有1屬5種,我國只有中賊鷗一種。 | 賊鷗 |

| 剪嘴鷗科(Rynchopidae),剪嘴鷗下喙比上喙長,捕食時緊貼水面飛行,將下喙叉入水中分水從而將食物送入嘴中。剪嘴鷗是熱帶水鳥,共1屬3種,在美洲,非洲和亞洲南部各有一種,中國只有一種,即剪嘴鷗。 | 黑剪嘴鷗 |

| 領鶉科(Pedionomidae),鶴形目的一科。領鶉體型似三趾鶉,但有四趾,也是雄鳥負責孵卵。領鶉僅1屬1種,分布於澳大利亞東南部。 | 領鶉 |