病理病因

甲狀舌囊腫及瘺管又名頸前正中囊腫及瘺管。是在甲狀腺發生過程中,甲狀

甲狀舌囊腫及瘺管

甲狀舌囊腫及瘺管病理改變

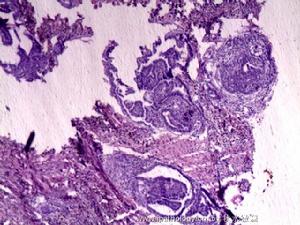

甲狀舌囊腫內多覆有復層柱狀上皮、復層扁平上皮或移行上皮。囊液為粘液性,感染後為膿性。上皮下可見有甲狀腺組織。

臨床表現

1.甲狀舌囊腫位於舌骨以上的較小囊腫可無症狀,囊腫增大時才有舌內發脹、咽部異物感、發音不清,檢查見舌根

甲狀舌囊腫

甲狀舌囊腫2.甲狀舌瘺管外瘺口常位於頦下與甲狀軟骨之間的頸前正中線上或稍偏向一側。瘺口可有分泌物外溢,如有繼發感染則有膿液外溢。從外瘺口注入美藍,如為完全性瘺管,可見舌盲孔處有美藍流出。經瘺口注入美藍不僅有助於診斷,還有利用於手術中能將瘺管完全切除。

3.多見於小兒和青年。頸前舌骨平面下有圓形腫塊,表面光滑,界限清楚,囊性感,皮膚無粘連,隨吞咽上下移動。沿舌骨方向可觸及索狀物,張口伸舌時可覺腫塊回縮上提。

4.囊腫繼發感染時,局部紅腫觸痛,自行破潰或切開引流後,可形成經久不愈的瘺。

5.粘液性分泌物,常含柱狀和鱗狀上皮細胞。

甲狀舌囊腫內多覆有復層柱狀上皮、復層扁平上皮或移行上皮。囊液為粘液性,感染後為膿性。上皮下可見有甲狀腺組織。

鑑別診斷

甲狀舌管囊腫主要與下列幾種疾病相鑑別,慢性淋巴結炎,有感染源,如:

鑑別

鑑別口腔頜面部或咽喉部炎症,質中等圓形或橢圓形,時大時小,急性發作時疼痛明顯,抗菌素有效。頸部膿腫,有感染病史,如:皮膚病腫或外傷,局部紅腫、界限不清,壓痛明顯。甲狀腺瘤,婦女多見,可借同位掃描鑑別。腮腺囊腫,一般偏向頸部一側,囊液多為清亮,淡黃,有角化物,膽固醇結晶等,淋巴結核較表淺,如形成瘺管,基底部無條索粘連物。

特別值得一提的是舌根部囊腫要與甲狀腺異位相鑑別,在舌根部瘤體突起,表面呈紫色,質地柔軟,界限清楚,也可同位素掃描做鑑別。

瘺管或囊腫X線碘油造影有助於明確診斷。但應與鰓裂囊腫、皮樣囊腫及異位甲狀腺相鑑別。

甲狀舌囊腫內多覆有復層柱狀上皮、復層扁平上皮或移行上皮。囊液為粘液性,感染後為膿性。上皮下可見有甲狀腺組織。

治療措施

非手術療法如用腐蝕劑燒灼瘺管效果欠佳,一般主張應手術徹底切除。其手術方法:

甲狀舌囊腫及瘺管

甲狀舌囊腫及瘺管1.患者仰臥,肩下墊枕,頭後仰。

2.切口在囊腫最隆起處,順皮紋做橫切口,如有瘺管則圍繞瘺口做橫梭形切口,分離上、下皮片。

3.暴露囊腫及分離瘺管縱行分離胸舌骨肌,暴露出囊腫包膜。為確定瘺管的行程及深度,由瘺管口或囊腫內注入美藍,以組織鉗抓住囊腫或瘺管的皮膚開口向舌骨方向分離,術中應注意不要傷及喉上神經及血管。

甲狀舌

甲狀舌4.切除舌骨中部分離至舌骨體時,仔細檢查管道盲端是否止於此處,若止於此處則將瘺管與囊腫一併切除。若管道繞舌骨上升,則應在舌骨中線兩側各0.7~1cm處切斷,去除1.5~2cm長的舌骨。沿中線剪開舌骨舌肌,順瘺管向舌體深部分離至舌根。此時食指伸入口內將舌根盲孔推向前下,在手術野後方可見一突起點,此時瘺管的終點,將瘺管剪除,以腸線縫合舌盲孔處缺損。

5.逐層縫合切口,並置橡皮引流條。

甲狀舌囊腫及瘺管

甲狀舌囊腫及瘺管用藥:

急性發作期應臥床休息,飲食以半流質為宜。伴有明顯噁心嘔吐者,應注意維持營養和水電解質平衡。對於焦慮緊張的病人,需給予解釋,以解除其顧慮。對於發作時間較長,症狀較重的患者,可選用:東莨菪鹼、暈海寧、鹽酸異丙嗪(非那根)、阿托品治療。其中東莨菪鹼抗眩暈作用較強而副作用又較小,可作首選之藥。倍他司汀(betahistine)能改善內耳血液循環,對解除迷路積水可能起一定作用,常用劑量為4~8mg,每日三次或給敏斯朗(Merislon)6mg,每日三次,其藥理作用與抗眩啶類似。美克洛嗪(meclizine)25mg,每日3~4次,對前庭神經有明顯抑制作用,可以減輕症狀。

個別患者若發作次數頻繁,眩暈程度嚴重,影響工作和生活,可考慮手術。破壞迷路或切斷前庭神經。

術後應注意清潔口腔和用抗生素或磺胺藥控制感染。

類似疾病

根據本病的臨床特點,診斷並不困難,但應與下列疾病相鑑別,以免誤診,耽誤治療時間。

甲狀舌囊腫

甲狀舌囊腫(一)前庭神經元炎常發生在上呼吸道感染後,突起眩暈、噁心、嘔吐,但無耳鳴和聽力損害,可有自發性眼球震顫。眩暈症狀持續數周,然後逐漸緩解,無復發傾向。

(二)良性發作性位置性眩暈病又稱耳石病。多見於成年人,處於某一頭位時易發生眩暈,持續數秒至數十秒,嚴重者可伴噁心、嘔吐。迴避該種頭位可以不發或少發。無聽力障礙。症狀持續數周或數月而漸愈。部分病人可以復發。

(三)急性化膿性迷路炎多有化膿性中耳炎,為中耳乳突炎的併發症。眩暈驟起,伴噁心嘔吐,有自發性眼震,快相向健側,並有劇烈耳鳴,1~2日內患耳聽力完全喪失。

(四)藥物中毒性眩暈多種藥物可引起第Ⅷ對顱神經中毒性損害,以氨基糖甙類抗生素引起者為常見。眩暈症狀通常於療程第4周(少數為數天)出現,病人常覺外境在搖晃,當行走或頭部轉動時,尤為明顯。有平衡障礙、行走不穩。變溫試驗顯示雙側前庭功能明顯減退或消失。如伴有耳蝸神經損害,則尚有雙側感音性耳聾。眩暈症狀常持續數月而漸消退,前庭功能往往不能恢復。

(五)頸性眩暈常系頸椎骨質肥大性改變,使椎動脈顱外段血液受阻所致,發作性眩暈與頭頸轉動有關。若固定患者頭部而使其身體向左右轉動能立即誘發眩暈者,則診斷大致可以肯定。經顱都卜勒超聲檢查、椎動脈MRA檢查可顯示血管狹窄。

(六)橋腦小腦角病變最常見者為聽神經纖維瘤。表現為眩暈和一側聽力進行性減退。行走不穩,病側常有聽神經鄰近神經結構受損的體徵。X線檢查顯示病側內聽道擴大,CT或MRI可見病側橋腦小腦角處有占位性病變徵象。

(七)中樞性眩暈椎-基底動脈系統TIA多見於老年人,其最常見的症狀為發作性眩暈,伴復視、構音障礙、吞咽困難、共濟失調等臨床表現,症狀通常持續數分鐘至半小時,在24小時內完全緩解。累及腦幹、小腦的病變,均可產生眩暈,但通常其眩暈症狀較久,聽力障礙不嚴重,並有比較持久的眼球震顫及腦幹或小腦受損的其他神經系統體徵。

(八)眩暈性癲癇顳葉癲癇表現短暫的發作性眩暈,多數病人還有精神運動性發作等其他臨床表現,不難鑑別。腦電圖檢查可見顳葉區局限性棘波灶。抗癇藥物常能奏效。

(九)口腔頜面部或咽喉部炎症,質中等圓形或橢圓形,時大時小,急性發作時疼痛明顯,抗菌素有效。頸部膿腫,有感染病史,如:皮膚病腫或外傷,局部紅腫、界限不清,壓痛明顯。甲狀腺瘤,婦女多見,可借同位掃描鑑別。腮腺囊腫,一般偏向頸部一側,囊液多為清亮,淡黃,有角化物,膽固醇結晶等,淋巴結核較表淺,如形成瘺管,基底部無條索粘連物。

特別值得一提的是舌根部囊腫要與甲狀腺異位相鑑別,在舌根部瘤體突起,表面呈紫色,質地柔軟,界限清楚,也可同位素掃描做鑑別。