形態特徵

灰背鷗

灰背鷗體長55~67厘米。雌雄鳥體色相似。成鳥繁殖羽 (夏羽)頭、頸部及腹面均白色,背部灰黑色。初級飛羽黑色而先端有白斑,次級飛羽青灰色,羽端具白色寬緣,尾上覆羽、尾羽均白色。非繁殖羽(冬羽)頭、頸灰白色,各羽均具有棕褐色的羽乾紋,背面自肩、背至尾上覆羽,包括翅上覆羽均灰白色,綴以棕褐色橫斑和塊斑,飛羽黑褐色,次級飛羽末端灰白色,喉羽灰白,有棕褐色羽乾紋,胸至尾下覆羽灰白而具棕褐色斑塊,尾羽黑褐色,端灰白色。虹膜淡黃色,嘴黃色,下嘴先端有紅斑,腳粉紅色。

幼鳥上體淡褐色,具暗色羽軸紋和淡色羽緣。頦、喉白色,其餘下體灰褐色。翅有顯著的淡色橫斑。

虹膜黃色,嘴也為黃色,下嘴先端具紅斑。幼鳥嘴黑色,腳粉紅色。

大小量度:體重♂1205克;♀1170~1230毫米;體長♂638~690毫米,♀620~660毫米;嘴峰50~67毫米;翅♂440~472毫米,♀415~452毫米;尾160~200毫米;跗蹠62~73毫米。 (註:♂雄性;♀雌性)

棲息環境

棲息于海濱沙灘,岩石海岸、島嶼及河口地帶,遷徙期間也見於內陸河流與湖泊。

生活習性

習性:成對或成小群活動。非繁殖期有時也集成大群。

遷徙:在中國主要為冬候鳥。秋季於9~10月遷入越冬,翌年3~4月離開。

食性:食物範圍很廣,而且每年不同,視可利用的環境而定。食物包括魚類、各種軟體動物、環節動物、甲殼動物、棘皮動物、小型哺乳類、動物屍體、雛鳥及卵、昆蟲等,有時會追逐漁船上拋下的各種廢棄物。

分布範圍

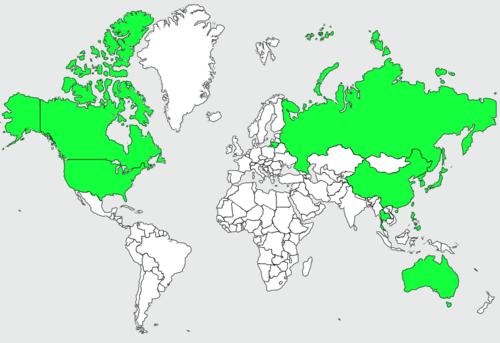

原產地:加拿大、中國、日本、朝鮮、韓國、俄羅斯、美國。

迷鳥分布地:關島。

繁殖於西伯利亞東北部、薩哈林島、日本北海道和本州。越冬於日本南部、琉球群島和中國遼寧南部、山東威海和煙臺、福建、廣東、香港和台灣。遷徙期間見於黑龍江和吉林省。

灰背鷗地理分布

灰背鷗地理分布繁殖方式

繁殖期5~7月。常成鬆散的小群營巢,通常置巢于海島和海岸懸岩上,多緊靠懸岩邊。巢主要由枯草構成,內墊有羽毛。每窩產卵2~3枚,卵為橄欖綠色或赭色、被有褐色或黑褐色斑點,卵的大小為67~81×48~54毫米。

亞種分化

單型種,無亞種。

種群現狀

灰背鷗的全球種群數量約為2.5萬~1百萬隻(Wetlands International 2006),各國種群數估算如下:中國約有50~1萬隻越冬鳥;韓國約50~1萬隻越冬鳥;日本約1萬~10萬繁殖對,1千多隻越冬鳥;俄羅斯不少於1千隻遷徙候鳥,有約1萬~1百萬繁殖對(Brazil 2009)。

該鳥在中國的種群數量稀少,不普遍,應注意保護。

保護級別

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(The IUCN Red List):無危物種(LC),2012年評估。

該種已列入中國國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。

鳥綱鷗形目的所有種類

| 鷗形目是鳥綱的1目,嘴細而側扁;翅尖長;尾短圓或長而呈叉狀;腳短,前趾間具蹼,雄性不具交接器。世界有4科24屬115種,中國有4科15屬37種。多系海洋鳥類,有些見於內陸江河湖沼。本目鳥類食魚和其他水生動物。有的種(如賊鷗)掠奪其他海鳥的食物、甚至卵和幼雛。企鵝是賊鷗的最大受害者。 |