簡介

滇雲文化

滇雲文化滇雲大地複雜的地形、地貌和氣候條件,在滇雲文化長期的形成發展過程中,造就了滇雲文化的多樣性。就地形地貌而論,在雲南既有平壩稻作農業文化類型,又有山地遊牧文化存在;既有高寒農作物區,又有熱帶作物區。就氣候而論,在雲南南部的低緯度低海拔地區,是典型的熱帶民族文化,而在高緯度的高寒山區,則是具有遊牧民族特徵的山地文化。

起源

滇雲文化

滇雲文化作為一個多民族地區,各民族文化的起源儘管會因各民族各地區的不同而在起源上顯現出有先有後、參差不齊的演進特點,但可以說,許多民族的歷史幾乎都是從神話這一頁翻開的。

徜徉在滇雲神話中,我們總能為這些神奇的故事所包容的內容而感到震驚,而在雲南的神話系統中,創世神話是其中亘古不變的主題。在神話的眼中,鴻蒙之初,世間是拉祜族人居住的只有黑夜沒有白天的原始森林,世間是彝族人眼中一片混沌迷濛的霧露,世間又是苗族兄妹、傈僳族兄妹飄浮於洪水中的葫蘆。在佤族神話中,人是從石洞裡出來的,人出來後,和豹子、野豬、水牛等生活在一起。流傳在鶴慶、麗江、永勝等地的白族神話傳說《人類和萬物的來源》中說:海中的大金龍吞食了一個落到海中的小太陽,小太陽變成一個大肉團,炸開後太陽核心滾到螺峰山腰的洞中,左邊一半先落地,變成白族女始祖,右邊一半後落地,變成白族男始祖。他倆結成夫妻,住在螺眼洞中,吃山菜野果,穿樹葉茅草。後女始祖一胎生下10個女兒和10個兒子,繁衍了後代。彝族史詩《梅葛》中說:“格茲天神來造人,天上撒下三把雪,落地變成三代人。”史詩《阿細的先基》中說:“造人的男神阿熱,造人的女神阿咪。”他們分別用黃土和白土造成了男人和女人。納西族的《創世紀》中說:“居那若倮山上,產生了美妙的聲音,居那若倮山下,產生了美好的白氣;好聲好氣相混合,產生了三滴白露水;三滴露水又變化,變成了一個大海。”以後天下了人類之蛋,人類之蛋由地抱、天蛋抱在大海里,大海孵出恨矢恨忍來。“恨矢恨忍傳後代,一代一代往下傳,傳到第九代,便是從忍利恩若。利恩弟兄有五個,利恩姊妹有六人。”後來洪水滔天,從忍利恩的兄弟姊妹都死了,只有從忍利恩活了下來,和天上的仙女、天神子勞阿普的女兒襯紅褒白結婚,成了人類的祖先。各個民族都用充滿稚氣的語言來表達出人類創世之初的樸素觀念和質樸的情感。儘管在神話中人的來源被抹上了一道瑰麗的色彩,但它畢竟沒有給我們以真實的故事和真實的答案。19世紀初葉,法國生物學家拉馬克根據生物進化的構想,提出了人類起源於猿類的構想,人類對自身的認識,走到科學的邊緣了,古人類學、古地質學的研究發現揭開了人類起源的奧秘。

地理背景

滇雲文化主要產生於中國西南部的雲南省,它位於北緯21°8′32″~29

°15′8″和東經97°31′39″~106°11′47″之間,北回歸線橫貫其南部,面積約394萬平方千米。滇雲地理錯綜複雜,以地貌而論,既有雄偉險峻的高山峽谷,又有起伏和緩的紅壤高原;既有分布廣泛的岩溶地貌,又有星羅棋布的山間盆地;既有落差懸殊、奔騰洶湧的大川大河,又有水平如鏡的高原湖泊。以地勢而論,雲南西部是青藏高原的延伸,為橫斷山脈縱谷區,東部、滇中為高原,稱雲南高原,屬於雲貴高原的組成部分。滇雲多山,地形複雜多樣,盆地、河谷、丘陵、低山、中山、高山、山原、高原相間分布,各類地貌之間條件差異很大。全省土地,山地占了84%,高原、丘陵約占10%,盆地、河谷僅占6%。滇雲地理形勢自西北而下,高山峻岭,嵯峨縱列,迤邐而南,漸下漸展,呈階梯式逐級下降。若從高空俯視這片廣袤的大地,就像一個巨大無垠的半圓台階由西北向東、向南、向西逐級下降。滇西北為第一梯層,最高處的怒山主峰——卡格博峰,海拔6740米,終年白雪皚皚,雲遮霧障;滇中高原為第二梯層,四季如春;南部、東南和西南部為第三梯層,平均每千米遞降6米,降至最低處的滇南紅河出境處的河口,海拔僅764米,常年青翠蔥鬱,熱浪滾滾。在自南到北大約900千米的直線剖面上,相對高差竟達66636米,真是步步高、級級升,“一天上一丈,雲南在天上”,雲南的地理環境也由此千差萬別。

類型

滇雲文化

滇雲文化起源階段的滇雲文化貫穿著滇雲先民從猿人到智人再到現代人的演化,也包括滇雲先民們所經歷的舊石器時代和新石器時代漫長的文化創造過程。人是創造文化的主體,雲南古人類的多地點分布預示著他們所創造的文化將有多元發生。

處於舊石器時代的雲南文化發生從滇中、滇南、滇西北的遺址分布面已顯現出多元的特點。進入新石器時代的雲南文化,更呈現出五光十色的景象。迄今已在雲南三十多個縣市的一百多個地方發現了新石器時代文化遺址和墓葬,而且由於複雜的地理條件,使得這些新石器文化呈現出複雜的多樣性,以至幾乎每一處所發現的文化遺存都自成體系,各有自己的特點,形成獨具特色的文化類型。目前考古學界把雲南的文化遺址分為六大區域,六種文化類型。

(一)牡羊村文化

發掘於70年代的賓川牡羊村遺址是洱海地區新石器文化中最具代表性的文化遺址。遺址位於河旁台地上,是一座原始村落遺址。文化遺存包括大量石器、陶器、骨器和房址、窖穴、墓葬等,文化層堆積厚度為4米,居住時間長,且有早晚期疊壓現象。遺址年代為公元前1820±85年。牡羊村遺址的文化特徵主要有:社會經濟狀況是以種植水稻的農業生產為主,兼營畜牧和狩獵;房屋均為地面木構建築,築法是在房基周圍墊石柱或先挖基礎槽再立柱填實,為木胎泥牆,房址中的火塘為結構簡單的淺坑,地面較堅硬;生產工具以磨製石器為主,有長條形石斧、梯形石錛、柳葉形石鏃和較多的新月形石刀;陶器以砂質褐陶最多,砂質灰陶次之,器表飾劃紋、繩紋、點線紋、篦齒紋等,盛行圓底器;墓葬以堅穴土坑墓為主,且無葬具和隨葬品,還有一些較奇特的無頭飾身葬,且墓中的肢體方向相反,下肢分別置於對方胸腹部位,這種葬俗,可能與獵頭習俗有關,牡羊村遺址的文化特徵反映出洱海區域的遠古居民們已過著定居的農業生活,在製作生產、生活用具中,已激發出他們較高的審美意識,墓葬的出現又反映出遠古居民已有了靈魂觀念。

(二)大墩子文化

滇雲文化

滇雲文化大墩子文化遺址在金沙江中游的主要支流,龍川江東岸的元謀縣境內,是金沙江中游地區新石器文化類型的典型代表。大墩子文化遺址也是一處原始村落遺址。其文化內涵極為豐富,主要文化特徵有:經濟生活以種植水稻為主,並飼養了一定數量的豬、狗、雞等家禽,狩獵和捕撈的動物有十幾種;長方形地面木結構建築房址15座,房基上下重疊,分布在河旁台地上。房屋建在經過平整或鋪墊有灰燼與黃土踏實的地面上,早期房址四周開溝,溝底掘柱洞,插木立樁,兩側經烘烤後的木胎泥牆呈紅褐色。晚期房址四周無溝漕,柱洞直接掘於地面。房內掘有火塘,有的房址發現有門;石器工具數量大,器形種類多變,以圓角梯形、圓角長條形石斧、石錛、新月形穿孔石刀和扁薄小巧、磨製極精的各式石鏃為典型器物;生活用陶器,以沙質灰褐陶為主,製法以泥條盤築為主,器形以罐為多,器表除素麵外,飾有繩紋、籃紋、附加堆墳、印紋、乳丁紋等;墓葬有土坑墓和瓮棺葬。土坑墓均無葬具,葬式複雜,有仰身斷肢、仰身屈肢等,墓的方向無一致性。瓮棺葬的葬具多為陶瓮,部分瓮內有少量隨葬品,多數瓮棺向西北方向傾斜,瓮棺上鑽有1至3個小孔,與西安半坡仰韶文化的瓮棺相同,似乎是供死者的靈魂出入。大墩子文化遺址的特徵反映出當時的人們生產生活狀況與牡羊村遺址的居民大體相同,但從工具、陶器、裝飾品的製作水平看,大墩子遠古居民的審美能力和藝術品的創造能力則要超過牡羊村居民。從大墩子遺址的墓葬看,當時人們的原始思維中,已具有了靈魂觀念,並認為人死之後,靈魂並不隨之而消亡,而是游離於軀體之外。這一文化遺存距今三千多年。

(三)滇池區域文化類型

滇雲文化

滇雲文化滇池區域文化類型主要分布在滇池、撫仙湖、星雲湖等高原內陸湖泊周圍,

較重要的有石寨山、官渡、石子村、團山村等處。這些遺址或分布在山丘上,或分布在湖濱平地,距滇池不遠。大部分遺址都有大量螺殼堆積,有的竟達9米左右。遺址未發現居住遺蹟,石器磨製極精,典型器物為有肩石斧和有段石錛;陶器以泥質紅陶為主,均為手制,火候低,製作粗糙。但夾砂紅陶和灰陶火候較高,製作稍精,器形大而複雜,也有陶製網墜。陶器紋飾為斜線紋、斜方格紋、波浪紋、手制螺旋紋等。新石器時代滇池周圍的居民以經營原始農業為生活主要來源,種植的農作物主要是粳稻,同時捕魚,撈螺作為食物的補充,大量螺殼堆積即是當時人們食後所遺。滇池區域先民們的生產生活狀況與大墩子遺址有一定差別,同前兩類文化相比,其制陶技術甚為低下,顯示出原始的性質。

(四)瀾滄江中上游地區文化類型

這一文化類型的遺址主要分布在瀾滄江及其支流順甸河會合處,忙懷遺址是這一類型的代表,此外瀾滄江中上游的雲縣、景東、瀾滄等縣境內也有這種文化的遺存。忙懷遺址出土的石器存在大量打制而成的較粗糙的有肩器,典型器物是有肩石斧,其樣式為鉞形和靴形。另還發現了一些石鑽、網墜和制陶石印模。忙懷遺址出土的陶片,均為夾砂陶,多為灰陶,器形似為罐類、缽類,紋飾僅見素麵、繩紋和乳釘紋。這一文化遺址沒有磨製石器出現,顯然與前幾類文化類型有別,也反映出在石器製作方面保存較多原始性。

(五)滇東北文化類型

這一文化類型遺址主要散布在滇東北的昭通、大關、魯甸和綏江等縣境。其中魯甸馬廠和昭通閘心場兩處遺址代表了分布在滇東北地區的新石器文化。馬廠遺址出土的陶器主要為夾砂灰陶,表面打磨光亮,外敷一層黑色陶衣。器物造型圓整,已使用轉盤。器形有罐、瓶、碗、缽等,多附單耳,器物以素麵為主。在器物中一種單耳細頸小瓶和一件陶葫蘆勺形制特殊,為它處少見。昭通闡心場遺址發掘的石器有梯形、長條形石錛、磨製極精的扁圓形石器,陶器有侈口平底罐和單耳長頸小瓶、多泥質橙黃陶,有平行劃紋、圓點紋飾於器物的口部和肩部。單耳小瓶和單耳侈口小罐是滇東北新石器文化的典型器物,表面打磨極光的黑陶器也是其他地區所無,儘管遺址年代不明,但從石器和陶器的製作技術看,比雲南其他地區的新石器文化進步,代表了新石器時代晚期的文化類型。

(六)滇東南文化類型

這一文化類型遺址遍及西雙版納、文山、思茅、玉溪等地區的6個縣,而麻栗坡縣的小河洞、孟連縣的老鷹山、景洪的曼蚌囡、曼運等遺址文化內涵較清楚。出土石器多為江邊天然礫石打磨而成,器形有斧錛、鋤等,以通體磨光的有肩石斧為典型器物。陶器多泥質典型褐陶、夾砂灰陶、褐陶。器形有罐、碗、缽等,紋飾僅有繩紋、方形和素麵,較為簡單。當然,由於材料較少,有的學者不同意這些遺址代表新的文化類型的說法。

五光十色的雲南新石器文化,各文化類型既有自己的特點,彼此之間又有一定的聯繫,如劃紋和壓印紋為主的陶器、呈梯形的扁圓柱形石斧,幾乎是洱海、滇池、金沙江中游三個地區的共同現象,而雲南新石器文化同內地以及鄰近地區新石器文化也有一定聯繫。如元謀大墩子和賓川牡羊村的長方形地面式建築的房屋模式,結構與黃河流域新石器文化的同類文化遺存完全相同;在仰韶文化、中原諸龍山文化住房遺址周圍大量發現的瓮棺葬,在雲南的新石器文化遺址中也可以見到,起源於山東龍山文化的收割工具半月形穿孔石刀和源於江西、浙江地區的多孔石刀在洱海地區皆有發現。源於長江下游的有段石錛、源於珠江三角洲的有肩石斧以及交匯後產生的有肩有段石錛卻成為洱海區域、滇池區域、滇東北以及瀾滄江中上游文化類型的共同現象。這些方方面面的共性反映出儘管雲南境內高山峽谷、河流湍急,遠古居民被分隔成一個個小部落,但云南文化還是受到了以黃河中游為中心的西北內陸文化和以珠江、長江中下游為中心的東南沿海文化的影響,這說明滇雲文化一開始就不是孤立發展的,是中華古文明中密不可分的一部分。

地理環境的影響

地理環境也是制約各地經濟文化發展的一個重要條件。人類歷史和文化的發展,是多重因素相互作用的結果,地理環境是形成人類歷史和文化的一個重要成分,它對民族性格和文化風格的建造,在大多數情況下不是直接起作用,而是通過提供生產力的物質條件間接發揮效力的。“在馬克思看來,地理環境是通過在一定地方、在一定生產力的基礎上所產生的生產關係來影響人的,而生產力的發展的首要條件就是這種地理環境的特徵。”雲南地理環境和自然條件在生產力發展過程中的作用十分明顯。一般自然條件較好的地方,生產容易發展,社會進步較快,文化發展程度較高;自然條件較差的地方,人口稀少,生產發展困難,加上高山深谷的阻攔,與外界交往十分不便,先進的文化難以傳播。因此,這些地區的文化發展較為遲緩。滇雲文化發展的不平衡性是與地理環境、自然條件和生產力的發展水平密切相關的。

區域文化必然有著這個區域的獨有的特徵和氣質,這種特徵和氣質來自這個區域的獨特的自然環境和社會人文環境。雲南的自然環境十分複雜。由於地形、土壤和氣候條件的差異非常顯著,所以,雲南的經濟形態也十分多樣,這裡有高原湖圍和平壩農耕、山區半山區的半農半牧、高山游耕、河谷的稻作農業,還有以採集漁獵與刀耕火種相結合的原始經濟等多種經濟形態。這些不同的經濟形態對於人們的衣食住行、行為模式、家庭組織、社會結構、民族性格和心理特徵等各個方面無疑都產生了深刻的影響,是雲南豐富多彩的文化類型形成的一個最基本的因素和重要的原因。

雲南民族眾多,是全國民族成分最多的一個省份。並且受地理環境的影響,雲南民族語言的系屬關係也很複雜。雲南民族的語言大體上可以分為漢藏語系和南亞語系兩大類。漢藏語系除漢語外,還包括藏緬語族、苗瑤語族和壯傣語族三大語族。各個語族之下又包括若干語支,如藏緬語族包括了藏、彝、緬語支等等。至於南亞語系,則包括了屬於孟高棉語族的佤、德昂和布朗語。僅語言一項,足可見雲南文化的多姿多彩。

從地域關係看,雲南文化處於漢文化西南的邊緣,青藏文化的東南邊緣和東南亞海洋文化即小乘佛教文化的北部邊緣。縱貫南北的橫斷山脈及其水系將滇西與青藏高原連為一體;金沙江及其支流則溝通了古代雲南與四川盆地以及中原內地的聯繫;南盤江——珠江水系以及元江——紅河水系又把滇東、滇南和嶺南(兩廣地區)、安南(越南北部)連線起來;瀾滄江——湄公河、怒江(薩爾溫江)等則溝通了雲南與東南亞的交往。所以說,雲南自古就是各種文化的交匯疊合點。雲南所發現的新石器時代的文化甚多,但始終不能像黃河流域那樣整理出一條比較清晰的和完整的發展脈絡,其中一個重要原因就在於雲南的文化類型太多,仰韶文化、龍山文化、甘青文化以及東南沿海文化在這裡都可以見到。青銅時代的“滇”文化,其基調雖屬於東南海洋文化,但同時又具有大量北方斯基泰文化的因素。漢代以後,漢文化的浸潤與植入、藏民的南下、小乘佛教的東來以及伊斯蘭文化和基督教文化的傳入,更使得滇雲文化呈現出五光十色、豐富多彩的特徵。

特點

晉寧石寨山M18∶1俑

晉寧石寨山M18∶1俑由於雲南地理區位和地理條件、生態環境的作用,又造成了滇雲文化的分散性和封閉性。我們非常熟悉的“夜郎自大”的典故,其實最初問漢朝使者漢“孰與我大”的則是滇王[。從這個典故中,我們就可以體會到雲南的封閉。這種封閉與雲南的地理條件關係極大。雲南山區面積占90%以上,只有6%左右的平地,而且這些平地都不像四川或中原那樣有範圍廣闊的區域,而是星星點點散落在群山中的盆地,形成孤立分散的山間壩子。雲南1400多個壩子,總面積不過24000平方千米,平均每個壩子僅有17平方千米,這些壩子是雲南人民生息繁衍的地方,它們零碎分散,給在這裡生活的民族和人民文化的聚集、交融和定向沉澱造成了阻礙。與壩子分布的零碎分散相一致,雲南文化也表現出相互隔絕的小國寡民的地方特色。雲南人口的分布較多地集中在壩區,以壩子為核心,並以壩子邊緣山區為外圍,形成一個個相對獨立的社會文化單元。雲南民族的分布受地理環境的影響,也不像北方民族那樣單一,民族大面積平面分布,而是多民族立體交叉分布,在大部分的壩子中都分布著數種甚至十多種民族。由於山巒阻隔,地形複雜,古代交通十分不便,各個壩子的相互往來受到極大的限制,以壩子為生活中心的人們,就容易形成一種內向的封閉性格,從而使較大規模和較大範圍內的文化聚集或定向沉澱十分不易。這就出現了在雲南的少數民族中,雖然同一民族,只因為分布在不同區域,他們至今的文化差異也非常明顯。以彝族為例,彝族是雲南最大的少數民族,分布範圍較廣,遍布滇中、滇東、滇南乃至滇西的部分地區,其支系也十分繁多,僅自稱、他稱就有一百多種,各地彝族的語言、習俗、服飾等存在較大的差別。“隔山不同語,隔村不同音”,這一俗語是滇雲文化差異性和分散性特徵的寫照。

雲南大多數地方氣候溫和,非常適宜各種植物的生長,因而物產豐富且很少有連年水旱之大災。過去雲南人口密度小,人均占有的土地面積比較大,在很多地方,人們在一年之中往往只需花幾個月的時間從事耕作,就可以維持簡單的生活。但是雲南山多地少,難以進行大規模的開墾種植,要完全靠農業致富是難以辦到的,而大多數習慣於世世代代固守在狹小、封閉壩子中的雲南人,又很難想像通過商業貿易致富發財,這就形成了雲南人生存容易,致富困難的經濟特點。明清時期雲南地方志乘常常稱雲南“既無赤貧,也無巨富”,就是社會經濟比較發達的昆明、洱海地區的人民也是多從事單一的農業生產,或“多士類而少工商”。經濟生活的封閉,必然造就文化的封閉性。

這種風土使得古代生活在滇雲大地的人民具有一種淳樸、儉約、溫和、散漫、閒適的氣質。正如滇雲的氣候一樣,沒有明顯的季節之分,他們也不喜歡過分強烈的情緒,而習慣於平穩、沒有衝突的生活。他們安貧知足,樂天知命,與世無爭,恬淡寡慾。他們講求實際而缺乏開放的熱情。這種風土人情使得滇雲文化的內在精神或氣質,具有明顯的務實入世的世俗性和封閉特徵,並使滇雲文化表現出敦厚、古樸、自然的鄉土文化氣息。

滇雲藝術

滇雲之域,民族眾多,決定了滇雲文化中的多元審美風格和審美模式,指導著滇雲各民族的藝術創造,使滇雲文化中的音樂、舞蹈、建築等藝術形式的各方面都印上了鮮明的民族藝術特徵,於此也使滇雲文化具有了更為多姿的色彩和豐富的內涵。滇雲文化在萌發時期就顯現出質樸的藝術傾向,隨著滇雲文化的兼收並蓄,發展壯大,藝術作品層出不窮,在滇雲文化中有多種表現形式。

滇雲先民的審美才能,在講求造型對稱、平衡的滇中梯形石斧、滇西有肩石斧以及滇西北的雙耳陶罐上得到最初表現。元謀大墩子新石器遺址出土的一件雞形陶壺,形若一隻肥碩的母雞,背部呈弧形,首尾自然上翹,以壺口為首,嘴部略凸出,旁飾二泥泡,當雙眼,背部也有兩串長短不同的小泥泡,似為翅膀。“雞”體用一叢叢點線紋裝飾,當羽毛。陶雞腳短而穩,體壯而肥,造型生動,是滇雲原始藝術的傑作。早在新石器時代,滇雲先民就攀緣崖壁,用赤鐵礦粉調拌著動物的鮮血,用簡單的線條和“剪影式”畫法,塗抹出滇雲最古老的繪畫作品,滄源崖畫、耿馬崖畫、元江崖畫、怒江崖畫,於萬山群中,星星落落,形成了滇雲境內規模最大的原始畫廊。在崖畫的藝術語彙中,“人”是最常用和最容易識別的單詞。在崖畫中,有站立的人,有躺下的人,有彎腰的人,有舉手的人,還有舞蹈的人,因而崖畫又為我們保留了滇雲舞蹈的雛形。這些舞蹈,有的學者把它分為“祭祀性舞蹈”、“自娛性舞蹈”、“表演性舞蹈”;有的學者又把它分為“非宗教性舞蹈”、“宗教性舞蹈”以及“萌芽期的儺舞”三種類型[1]。在非宗教性舞蹈中,有組舞、橫排舞、圓圈舞、拉手舞等形式;在宗教性舞蹈中,有獵首舞、狩獵舞、羽舞、盾牌舞等形式;而在儺舞雛形中一類是戴面具的舞蹈,一類是模擬青蛙在水中游泳動作的舞蹈,反映出史前期滇雲先民生活的不同側面。從商至西漢時期,滇雲處於一個高度發達的青銅文化時期,劍川海門口、楚雄萬家壩、晉寧石寨山、江川李家山、祥雲大波那、呈貢天子廟等遺址出土的數以萬計的青銅器物,這些青銅器種類繁多,器形複雜,主要有生產工具、兵器、飪食器、酒器、盥、水、樂器、雜器,凝聚了滇雲古先民們精湛的工藝和藝術的精華。青銅器的造型有動物造型、人物造型以及人物動物組合造型。而“獸斗”題材的作品可以說是青銅造型藝術的精華。滇雲的民族樂舞可謂源遠流長,在青銅器物中已包括了大量青銅樂器,如葫蘆笙、葫蘆簫等較有民族地方特色的樂器,還有編鐘、鈴、鑼、鈸等樂器。銅鼓是一種很特殊的青銅器,它構成青銅樂器的核心,還有著多種功能。銅鼓最開始只是一種炊爨的工具,可在後來的發展中,隨著人們精神需要的增多,卻慢慢從實用性器物中分離出來,發展成為與物質生活較為間接的精神性器物,完成了從炊爨到節歌的飛躍,成為滇雲樂舞中的重要樂器。銅鼓在許多場合出現,且有許多的敲擊方法,既可以和各種樂器合奏,也可以為歌舞伴奏,在滇雲樂舞中,有著獨特的作用。銅鼓在滇雲文化中還有其豐富的特質,銅鼓是一種禮器,象徵著群體、財富和地位。在雲南原始民族那裡,銅鼓是氏族和部落的象徵,大凡滇國王及貴族墓葬,幾乎“無墓不鼓”,銅鼓又是王權的象徵,直到近現代,一些保存和使用銅鼓的民族,仍把銅鼓當做抬高社會地位、與世襲頭人爭權及誇示財富的一種物件。銅鼓又是一種法器,用於原始宗教的祭祀,體現著滇雲民族的崇仰心理。在用青銅鑄成的鼓面、鼓身上,刻有太陽紋、弦紋、幾何紋、雲雷紋以及菱形網狀紋、船紋甚至牛紋、鹿紋、鱷魚紋等紋飾,遵循著從簡單到複雜,從寫實到抽象的規律,有著豐富的意象,並伴隨著銅鼓從粗朴、厚重、簡單的早期向精美富麗的成熟期的發展歷程。青銅器中出現的許多舞蹈場面,為我們了解這一時期的舞蹈提供了生動而真實的素材。“禮失而求諸野”,滇雲舞蹈中保有些商周廟堂舞蹈遺風,如羽舞、旄舞、人舞、乾舞都屬於周朝的“小六舞”。此外,還有一些是滇雲先民們自創的舞蹈,如葫蘆笙舞、翔鷺舞、圓圈舞、巫舞、刑牛舞等。在其中,用銅鼓伴奏或自奏銅鼓跳的銅鼓舞,用於祈求,祭祀法力無邊的諸神靈,神聖莊重;“擊銅鼓歌舞飲酒,窮晝夜以為樂”,銅鼓樂舞又熱烈狂放,在這種狂歡與宣洩中,更多地保留了原始文化的天真、淳樸和自然之遺風,銅鼓樂舞正是雲南民族自然本性無拘無束展現的一個重要途徑。銅鼓樂舞確立了滇雲樂舞的基調。滇雲之域的舞蹈,已在這一時期奠定了雛形。銅鼓舞、盤舞、剽牛舞以及南詔時期的仿唐字舞南詔奉聖樂、東南亞驃國樂舞、象舞、巫人歌舞、祭盤王歌舞、婚禮歌舞、踏搖、踏歌、乾舞、馘首舞、緊急鼓舞、祭天歌舞、祀莊稼歌舞、梟首歌舞、娛屍舞和後來發展起來的口琴舞、象腳鼓舞、孔雀舞、跳月、左腳舞、蘆笙舞、繞三靈歌舞、阿細跳樂、琵琶舞、扇舞、煙盒舞,應有盡有,可謂中國民族舞蹈的大觀園。進入東漢魏晉南北朝的滇雲藝術,在南中大姓的引導下,在“土”文化中透出一抹雅文化的色彩,閃現出幾許眩目的藝術奇葩。碑刻和書法藝術是滇雲藝術的驕傲,大小爨碑,即爨龍顏碑和爨寶子碑,被譽為“正書古石第一”和“雲南第一古石”。這些讚譽點明了大小爨碑高度的書法藝術價值及其在整箇中國書學史上不可替代的地位,自清代出土以來,一直受到書家和書學家們的極至推崇。中國的漢字形體由秦代小篆到漢代隸書的演變,使隸書突破了原來的線條結構形態,奠定了今天漢字點畫結構的法則。魏晉以降,在書法上又經歷了從隸到楷的演變,大小爨碑正深刻地打上了書法演變的印記,小爨碑在這一轉變過程中還具有繼往開來的意義。爨寶子碑在晉碑中特點突出,獨樹一幟,書體在隸楷之間,相比之下隸意還相當濃厚,有的字甚至全用隸書筆法書寫。但是,爨寶子碑的“隸”,已不是前後漢之隸,扁方的字形已變為正方和長方,蠶頭燕尾的長橫演變為兩頭上翹的方頭長橫,隸書獨特的波磔、掠點為新的直曲運用和三角形點所取代。可以說,帶有隸意的寶子碑正是對隸書的否定,也是對楷書的開拓。這種似隸非隸,似楷非楷的正書,在筆畫、結體、章法方面都表現出獨特的“小爨”風格。首先,小爨碑的筆畫均粗重厚實。它的點,是輪廓分明的三角形,不像隸書和楷書那樣是用毛筆隨意點成的粗細橢圓點,因而顯得雄強沉穩。但是,三角形的放置方式卻又各有不同,有的底下尖上,十分平穩堅實,有的卻又尖下底上甚至斜置,卻又顯得跳躍靈動。它的長橫兩頭呈上翹的飛揚之勢,短橫一般為平正的方頭;直豎和撇捺收筆時轉向加力,彎勾成方角形,力度突出,動感強烈。總之,寶子碑的筆畫頗具特色,端部的大膽誇張和曲直的靈活運用,加上點、勾的特殊形態,是它在用筆方面的主要特點。其次,漢字結構講究左右勻稱,上下平穩,外方內圓,輕重適度。在此基礎上,隸書、楷書都形成了各自的一些法則。而寶子碑的結構蔑視成法,任意為之,按照自己的理想和追求把結構中的某一部分隨意誇大,使其在空間和力度上都明顯地壓倒其他部分;被擠壓的部分只得隨之縮小,甚至減去筆畫。這樣一來,寶子碑的不少字或是顯得頭重腳輕,或是顯得頭輕腳重;或是左小右大,或是左大右小;不該歪斜的偏歪斜,應該一致的卻顯差異。有的字,簡直到了結體“適當”的程度,就像初學者隨意寫來。稚拙之氣噴涌撲面。再次,寶子碑創造了一個大小交錯、正斜互補的正書章法。作為正書,字要大小一致,橫平豎直,行距間隔井然有序,字上千萬而規矩不改。寶子碑書法屬於正書,但它卻全然不顧這一套,字任其大小,沒有一定之規,取決於作者的心意和筆畫的多少,有的字竟大於有的字的兩三倍。以每行中線而論,有的字正,有的字斜,穩定和不穩定的因素在每行中同時存在。但是,正是這種不顧字型大小,不管行間斜正的任意為之,卻創造了一種特殊的大小交錯、正斜互補的正章書法,表現出寶子碑獨特的審美追求和藝術價值。正如一些學者指出的:“《寶子》以大小、寬窄、斜正的無規、無度、無則的字的結合,造成了一種似乎很不協調的節奏。如果說,其他碑刻的章法的節奏有似成年人動作的節奏,而這種節奏的特徵就是樸拙。”總的來看,結合筆畫、結體、章法各點,寶子碑正是通過局部的誇張、強調、變形,推向極端,構成各種矛盾和衝突,然後在矛盾和衝突中求得一種交錯、互補、動態的平衡,造成了它稚拙質樸、俊逸奇險的審美特點。一方面,它不事雕琢,不守法度,意到筆隨,自然天成,使整篇作品天真稚拙、粗礪質樸;另一方面,卻又因無羈無絆,胸間意趣,飄然而出,奇姿怪態,出乎所料,造成一種沉雄堅挺、跳躍靈動的氣氛,從而顯示出自己的特點和魅力。康有為評價說:“樸厚古茂,奇姿百出!”中肯之至。如果說小爨碑的書法是以稚、拙、奇、巧的對立統一作為自己的特點而吸引人的話,而爨龍顏碑卻完全是靠筆力雄強和參差茂美來取勝,康有為就把大爨列為強雄茂美之宗,在《論書絕句》中讚嘆道:“鐵石縱橫體勢奇,相斯筆法誰傳之?漢經以後音塵絕,惟有龍顏第一碑。”稱之為“神品第一”,對大爨碑推崇之至。“二爨”不僅代表著魏晉南北朝時期雲南書法的最高水平,也是中國書法藝術中的精品[2]。這一時期的滇雲藝術作品,還有朱提堂狼銅洗、“搖錢樹”、梁堆中的雕刻和畫像。墓中的刻石所刻一些象徵長壽的動物以及青龍、白虎、朱雀、玄武“四靈”,技巧純熟,輪廓準確,其審美特點是簡潔質樸、明快生動,欲行的龜、靈動的蛇、悠閒的鷺、莊重的鳳,都顯得生氣蓬勃,毫不呆板。昭通霍氏墓壁畫,則是迄今為止雲南考古發現的惟一一處墓壁畫。北壁為壁畫的中心,繪畫內容分為上下兩層,中間用連續勾連紋隔開。上層表現天上情景,繪有流雲和圓形花飾、龜蛇纏鬥圖案及騎者獵獐的景象。下層繪墓主人的人間生活,正中繪墓主人霍承嗣像,正襟危坐,黑帽紅袍,手執廛尾,眉目清秀,短須疏朗,用誇張的手法將墓主人畫得比其他人物高大得多。從藝術技巧和審美追求上看,壁畫用毛筆畫成,用線條勾畫形象輪廓,壁畫為彩繪,用紅、黃、赭、黑等顏料,歷千年而不褪。畫風古拙,技法粗劣,人物比例及形象均不甚準確,結構也顯平板呆滯。壁畫並非出自名家之手,為一般畫工匠人所繪,散發著滇雲濃厚“土”文化的氣息。由於霍氏墓壁畫是雲南發現的惟一一處墓壁畫,距今已一千餘年,填補了從滄源崖畫到南詔圖傳、張勝溫畫卷之間雲南美術史的空白,因而在雲南美術史中有特殊的意義。

青銅文化

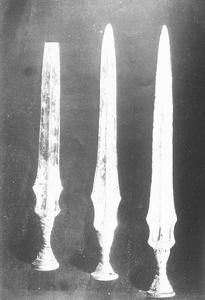

洱海區域的青銅文化

洱海區域出土的青銅格劍(三叉格劍)

洱海區域出土的青銅格劍(三叉格劍) 晉寧石寨山M20:1殺人祭祀場面

晉寧石寨山M20:1殺人祭祀場面滇池區域的青銅文化

滇池區域的青銅文化類型主要分布在滇池和星雲湖沿岸,反映了漢代雲南青銅文化發展到晚期的狀況。發掘於晉寧石寨山和江川李家山的古墓葬便是滇池區域青銅文化類型的代表。兩地發掘清理的墓葬有一百餘座,出土青銅器八千餘件,在整個雲南所發掘的青銅器中占較大的比重。這些隨葬的青銅器,無論就其品種或數量來說,都較萬家壩和大波那大為增加。有斧、鋤、鐮、鋸等生產工具,有劍、戈、矛、狼牙棒等進攻性武器,還有用於防禦的護腿、胸甲等,李家山出土的圓刃鉞,連柄通體都用銅製,銎下系一小鈴,銎上立一鳥,形式較特殊。生活用具除釜、壺、尊、杯、勺外,還出現了奩、針線筒、線板等器物。呈細長形,蓋上有動 晉寧石寨山M10∶53四牛騎士貯貝器

晉寧石寨山M10∶53四牛騎士貯貝器總的來看,滇池區域青銅器種類繁、數量多,製作工藝精湛,這都是洱海青銅文化所不及的。其代表性器物有:梯形銅斧、闊葉形銅鋤、無格劍和一字格銅劍、柳葉形銅矛、寬邊銅鐲和“黑格爾Ⅰ式”銅鼓等,這些青銅器的器形、紋飾和洱海文化有較大的差別。有的學者認為洱海區域的青銅文化是古代“昆明”人創造的,滇池地區的青銅文化是《史記·西南夷列傳》所載的“滇”人的文化遺存,有的學者又認為是古越人的文化遺存。儘管在這些問題上還有爭論,但輝煌的青銅文化是滇雲古先民們不斷共同創造的結果。洱海青銅文化是對已產生貧富分化,邁向階級社會邊緣的先民社會生活的反映,而滇池青銅文化則向我們展示了已跨入階級社會的古滇池先民們的社會生活狀況,他們的耕作、收穫、畜牧、狩獵、紡織、戰爭、商品交換等諸多方式,均已打上時代的、地方的、民族的烙印。

農耕文化

稻米之路

大理下關東漢墓陶水田模型

大理下關東漢墓陶水田模型;往東沿長江傳播到中國的東南地區。這就是“稻米之路”。不管這一說法是否準確,然而,雲南是亞洲稻的最早起源地之一。這是為人們所公認的。

雲南是我國種植水稻最早的地區之一,文獻上不乏記載。《山海經·海內經》載:“西南黑水之間,有都廣之野……爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百穀自生。”黑水即金沙江,金沙江流域氣候溫和,故能“百穀自生”。朱孟震的《西南夷風土記》也說:雲南西部地區“野生嘉禾,不待播種耕耘,而自黍實,謂之天生谷,每季一收,夷人專利”。所謂“野生嘉禾”、“天生谷”即野生稻。

從採集野生稻到人工栽培的轉變,受到各種自然條件的制約,並非在任何地區都必然發生。假如某一地區僅有野生稻的分布,這還不能證明就是稻穀的較早栽培地,值得注意的是雲南還有一系列關於稻穀的考古發現。新中國建立以後,在雲南已經發現野生稻的地方就有九十餘處,1953~1960年滇池地區相繼發現了新石器文化遺址14處,這裡出土的泥質紅陶上有稻殼和芒的痕跡,並發現有稻穀的遺留。在雲南賓川牡羊村遺址發現的野生稻距今已有四千餘年。賓川牡羊村新石器遺址出土的碳化谷,經國家鑑定為距今3770年左右。1972年元謀縣大墩子新石器文化遺址中也出土了碳化的稻粒和其他農作物,時間約為公元前1260±90年。1957年劍川海門口遺址發掘出土了碳化的稻、麥等物。李家瑞《劍川縣海門口新石器時代遺址的發掘情況及我的一些看法》一文中說:“在遺址內有四個地方發現了穀物,是帶芒的稻穗、麥穗、稗穗及小粟谷,凝結成了黑色小塊。”可以肯定,稻、麥已是大理地區遠古時期農業種植的主要作物。同時,西雙版納州、德宏州以及臨滄、思茅地區也都有野生稻發現。這表明雲南不僅是水稻的發源地,也是水稻種植很早的地區。

在雲南少數民族中,有許多關於馴化和培養野生稻為主要糧食作物的傳說,例如:傣族民間故事《一顆蘿蔔大的穀子》說:從前人們靠打獵捕魚為生,一天,打獵的人們忽然聞到了一股香風,他們朝著風吹來的地方走去,在山坳的水塘里看到了許多又高又密的野草,草上結著無數蘿蔔大的果子,剝開一看,裡面全是白生生的果肉,用嘴一舔,又香又甜,大家就吃起來,並給它起名叫“香稻米”。從此以後,人們就靠“香稻米”生活。但是野生的“香稻米”越來越少,一個聰明的人就教大家把“香稻米”播種到田裡,小心培育,施肥灌溉,“香稻米”不僅長了出來,而且比野生的還要壯實,稻米成了傣族人民主要的食物。稻米自古就是雲南各民族的主要食物。今天在雲南許多少數民族中還流傳著三國時諸葛亮南征,教民種稻牛耕的傳說。這雖無從證實,但反映了雲南各民族重視水稻栽培,不斷發展稻作農業生產技術的歷史。

雲南的稻作農業不僅發展很早,而且分布廣泛,成為雲南的主要農作物。司馬遷在《史記·西南夷列傳》中說到西漢時期,雲南很多地方已經是“耕田,有邑聚”。西漢末,雲南的地方官吏文齊就曾在朱提(昭通地區)修鑿“龍池,灌溉稻田”,在滇池地區則開造稻田,“造起陂池,開通灌溉,墾田二千餘頃”。東漢時,大理地區的水稻種植技術已經具有相當高的水平。大理市大展屯東漢二號墓出土的“水田與池塘”陶模,說明這時大理地區已經能夠進行蓄水灌溉,種植水稻。可以說兩漢時期雲南的平壩地區已經有了相當規模的稻作農業。唐宋時期,雲南處於南詔、大理地方民族政權統治下,雲南的稻作農業發展到一個新的高度,不僅壩區稻作的農業更加精耕細作,而且稻作農業還向丘陵和山區發展。樊綽《雲南志》說:“蠻治山田,殊為精好。”丘陵地區和山區已經出現了種植水稻的梯田。當時整個滇雲“曲、靖州以南,滇池以西,土俗唯業水田”,“水田每年一熟”。可以說從古到今,稻作農業便是雲南農業的主要類型。

今天雲南的農業中,糧食作物也是以水稻種植為主,產量最高,分布最廣。從海拔七十幾米的河谷地帶,到海拔2400米的高山地區;從滇雲最南端的河口縣,到最北端的德欽縣都有水稻種植。因此,滇雲大地屬於中國南方稻作農業區的重要組成部分。

一個民族的創造發明,往往為各民族所共享。雲南種稻的歷史正是這樣。稻這種作物,很可能在雲南南方地區的民族中較早栽培成功,而比較先進的稻作技術,即水田耕作方法則是內地人民的一項創造。少數民族把這種優良的農作物傳播到內地,漢族人民又把水田灌溉技術傳到邊疆各民族中。雲南正是這樣從中走出了稻米之路。

壩子的耕田邑聚

司馬遷在《史記·西南夷列傳》中記載,公元前3世紀莊躋入滇至西漢時期,雲南分布著很多的民族部落,統稱為“西南夷”,他們分屬於兩種經濟文化類型:一種是“魋髻”民族部落,過著“耕田,有邑聚”的定居農業生活;另一種是“編髮”民族部落,過著“隨畜遷徙,毋常處,毋君長”的遊牧生活。

從今天考古出土的情況看,雲南很早就有了定居農業。定居農業遺址主要分布在河湖盆地和壩子地區。70年代,考古工作者曾在楚雄萬家壩青銅文化遺址發掘了79座墓葬,出土了大量的生產工具,有斧、鋤、鑿等。在祥雲大波那遺址出土了銅製房屋模型和六畜模型,有豬、狗、牛、羊、馬、雞等。這樣集中出土眾多的墓葬和生產生活物品,只能說明公元前6世紀在雲南的楚雄、祥雲一帶壩區已經有了較為發達的定居農業。在滇池地區生活的滇人也屬於“耕田有邑聚”的民族,現已在晉寧石寨山和江川李家山發掘滇人墓葬數百座,出土了大量的鋤、鐮、斧等農業生產工具和釜、壺、尊、杯、勺、匕等生活用具。最具特色的是晉寧石寨山貯貝器,上面雕鑄著各種人物、牲畜和房屋的模型,生動地再現了當時生產、祭祀、戰爭、納貢等場面,都說明戰國秦漢時期,滇人過著定居生活,農業是他們的主要經濟部門。由於滇池地區土地肥饒,氣候良好,農業產量是不低的。青銅器上有一幅圖像,雕塑著婦女們列隊把收穫的糧食送進統治者高大的糧倉[1]。這些遺址都有大規模的墓葬群,青銅器上反映的生活勞動場面也都是集體勞動,聚居活動的情況。因此,“耕田”、“邑聚”成為雲南壩區生產生活的主要類型。

雲南的壩子,自身條件優越,最適宜人類居住和生活。自古及今,壩子都是滇雲各民族的主要聚居區。壩子裡膏腴之田遍野,村落棋布,人畜繁衍。但是雲南壩區土地面積較少,僅占全省面積的6%,可開墾的土地有限,人口密集,為了增加生產,充分利用地利,雲南的壩區定居農業發展較快,程度較高。公元8世紀,南詔統治時期,它的中心地區已是“邑落人眾,蔬菜水菱之味,則蒙舍尤殷”。在南詔的統治中心洱海壩子裡,如《南詔德化碑》所說:“啟塞流潦,高原為稻黍之田;疏決陂池,下隰樹園林之業,易貧成富,徙有之無,家有五畝之桑,國貯九年之廩”。當時雲南北起曲州(昭通)、靖州(威寧),南到宣城(元江),東起石城(曲靖),經滇池、洱海,西至永昌(保山)的廣大地區的壩子,“邑落相望,牛馬被野”,皆以農業為主。

到了元明時期,中央王朝在雲南實施大規模的移民墾殖,大量漢族移民進入雲南,實行屯田。移民首先到達壩區,進行農業開發生產。移民以軍事組織千戶所、百戶所為單位,以壩區屯堡為聚居定居點,雲南傳統的“耕田、邑聚”的開發定居方式繼續得到發展。明初設定衛所,布置屯田,軍屯區域主要在當時雲南開發尚不充分的壩區,例如:滇池壩、曲靖壩、陸涼壩以及臨安、大理、保山、騰衝等壩區。《明太祖洪武實錄》卷二百零一說:“洪武二十二年四月辛酉,置木密關守御千戶所於尋甸軍民府之甸頭易龍驛,又設屯於甸頭果馬里,聯絡耕種以為邊備。”雲南人也稱壩子為“甸”,可見置屯地點是在壩區。洪武二十二年又在宜良壩子設千戶所,“屯田以給軍餉”。弘治十二年李韶上書請求曰:“廣西府,前有乾海,後有平壤一帶,有水利,可開屯田。”由此看來各地衛所都擇地安屯,所擇之地多為平壩,有水利,有沃野,誠乃發展農業的田土肥沃之區。在明代大規模的屯田戍守過程中,雲南廣大壩區已是“諸衛錯布於州縣,千屯遍列於原野”,到處設屯,散為村莊,在壩區湧現出大量軍屯命名或漢族村莊名稱,不僅表明漢族定居點的增多,而且也基本奠定了雲南壩區村莊分布格局。如民國《陸良縣誌》卷一所記村寨名稱,有劉官堡、計官堡、李官堡、朱家堡、郭地堡、吳勝堡、伏家營、孔家營、楊家營、黃家營、黃官營、方家屯、占屯、邑布屯、中舟屯、曹旗堡、嚴旗堡、黃官莊、孫官莊等等,基本都是處於壩區,是明代以後新的移民定居點。又如乾隆《馬隆志》卷三所載村寨名稱,北區共48村,屬於軍屯和漢族村寨名稱的多達26個。壩區新的村寨名稱的增加,意味著壩區開發日益充分。明初沐英鎮滇,曾墾田百餘萬畝,其子沐春繼之,又墾屯39萬畝[6],這僅是明代前期的墾田數,整個明代的軍屯數比這個數字大得多,最重要的是這些新墾闢的土地多半集中在雲南自然條件較好的壩區。可見到明代雲南的壩區已是耕田邑聚最集中的地區,這些地區至今仍是雲南人口最集中,農業最發展、村落密布的區域和雲南的糧倉所在。

從農業技術方面看,在與唐宋王朝相對應的雲南地方民族政權南詔、大理國統治時期,雲南的壩區農業就已發展到了很高的水平。南詔種植的糧食作物品種豐富,樊綽《雲南志》卷七《雲南管內物產》記載,南詔境內,除了種植稻、麥之外,“曲、靖州以南,滇池以西,土俗惟業水田,種麻、豆、黍、稷”。《西洱河風土記》中記載洱海地區有“稻、麥、粟、豆,種獲亦與中夏同”。據此滇東、滇中和滇西的廣大地區的糧食作物品種已經有稻、麥、豆、麻、稷等五穀了。按《周禮·天官》關於“五穀”的解釋:“麻黍稷麥豆”或王莽建國元年銅方斗五穀圖“禾麻黍麥豆”,或《楚辭》王逸注“稻稷麥豆麻”的不同解釋,南詔時期的雲南農業,其所種植的農作物中,“五穀”品種俱已齊全。

相關書籍

內容

本書以政治、經濟、文化等歷史傳統所形成的地域論述了滇雲文化。內容包括:滇雲文化釋名、地域範圍、文化內涵、文化分期、文化特徵、在中華文化中的地位。對滇雲文化發展的歷史軌跡進行了縷析,揭示了滇雲文化在構築中華文化的歷史進程中所處的地位和傳統特徵,對當今文化建設具有借鑑意義。

本書是介紹雲南文化的,自然不可避免地要先討論“文化”的定義。“文化”的定義實在是五光十色,以至有學者說,有多少人研究文化就有多少種“文化”的定義。我們不想在此就“文化”定義饒舌,因為這套叢書的總主編已就“文化”定義作了正確的論述。本書基本是按照總主編的“文化”定義來論述雲南文化的。讀者不必在定義上糾纏,可從本書的論述中了解我們對“文化”的理解。學術研究十分重視“定義”,“正名”更是中國學地得的傳統。

資料

中華地域文化大系:滇雲文化

作 者: 林超民

I S B N : 7531152444

頁 數: 741

開 本: 16開

出 版 社: 內蒙古教育出版社 本社特價書

出版日期: 2006-12-1

定 價: 105元

中國地域文化概觀

| 中國就是一個幅員遼闊、民族眾多的國家,在不同的人文習俗、地理和社會環境等因素的薰染、影響下,產生了豐富多彩的區域性文化。這些區域性文化各有特點和所長,對中國文化產生極其深遠的影響。 |

| 潮汕文化 | 嶺南文化 | 客家文化 | 五邑文化 | 雷州文化 | 齊魯文化 | 三晉文化 | 荊楚文化 | 吳越文化 | 關東文化 | 燕趙文化 | 徽州文化 | 黃土高原文化 | 中原文化 | 淮河流域文化 | 巴蜀文化 | 鄱陽文化 | 青藏高原文化 | 康藏文化 | 草原文化 | 兩淮文化 | 江西文化 | 八桂文化 | 八閩文化 | 滇雲文化 | 瓊州文化 | 隴右文化 | 西域文化 | 陳楚文化 | 黔貴文化 | 三秦文化 | 秦隴文化 |

![滇雲文化[文化] 滇雲文化[文化]](/img/2/001/nBnauM3X0IjN0EjM3YjMyYTM5QTM4IjMwgTNzQTNwAzMwIzL2IzLxczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)