學派簡介

決策理論學派

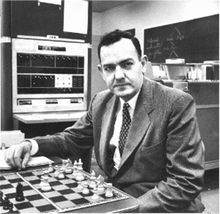

決策理論學派決策理論學派是以統計學和行為科學為基礎的,運用電子計算機技術和統籌學的方法而一門新興的管理學派。主要代表人物有赫伯特·西蒙,詹姆斯·馬奇,核心理論是赫伯特·西蒙提出的決策理論。

發展背景

第二次世界大戰後,隨著現代生產和科學技術的高度分化與高度綜合,企業的規模越來越大,特別是跨國公司不斷地發展,這種企業不僅經濟規模龐大,而且管理十分複雜。同時,這些大企業的經營活動範圍超越了國界,使企業的外部環境發生了很大的變化,面臨著更加動盪不安和難以預料的政治、經濟、文化和社會環境。在這種情況下,對企業整體的活動進行統一管理就顯得格外重要了。

主要理論

決策理論學派

決策理論學派二、系統闡述了決策原理。決策過程包括4個階段:蒐集情況階段;擬定計畫階段;選定計畫階段;評價計畫階段。這四個階段中的每一個階段本身就是一個複雜的決策過程。

三、在決策標準上,用“令人滿意”的準則代替“最最佳化”準則。以往的管理學家往往把人看成是以“絕對的理性”為指導,按最最佳化準則行動的理性人。“管理人”假設代替“理性人”假設,“管理人”不考慮一切可能的複雜情況,只考慮與問題有關的情況,採用“令人滿意”的決策準則,從而可以做出令人滿意的決策。

四、一個組織的決策根據其活動是否反覆出現可分為程式化決策和非程式決策。經常性的活動的決策應程式化以降低決策過程的成本,只有非經常性的活動,才需要進行非程式化的決策。

代表人物

赫伯特·西蒙

赫伯特·西蒙詹姆斯·馬奇(JamesG.March,1916-),1953年在美國耶魯大學獲得博士學位,以後在卡耐基工藝學院任教。1964年成為加利福尼亞大學的社會科學學院的首任院長,1970年成為史丹福大學的管理學教授。同時也擔任政治學、社會學、教育學教授,是名副其實的跨界大師。馬奇被公認為是過去50年來,在組織決策研究領域中最有貢獻的學者之一,他在組織、決策和領導力等領域都頗有建樹。他和赫伯特·西蒙一起發展完善決策理論學派,主要著作《決策是如何產生的》之外,還有與西蒙合著的《組織》,與賽爾特合著的《公司行為理論》。

啟示意義

新的管理職能

詹姆斯·馬奇

詹姆斯·馬奇管理行為分析

首次強調了管理行為執行前分析的必要性和重要性。在決策理論之前的管理理論,管理學家的研究重點集中在管理行為的本身的研究中,而忽略管理行為的分析,西蒙把管理行為分為“決策制定過程”和“決策執行過程”,並把對管理的研究的重點集中在“決策制定過程”的分析中。正如西蒙所指出的那樣:但是,所有這類討論,卻都沒有充分注意任何行動開始之前的抉擇——關於要乾什麼事情的決定,而不是決定的執行……任何實踐活動,無不包含著“決策制定過程”和“決策執行過程”。然而,管理理論既要研究後者也要研究前者這一點,卻還沒有得到普遍承認。

理論缺陷

一、管理是一種複雜的社會現象,僅靠決策也無法給管理者有效的指導,實用性不大。孔茨就這樣說:儘管決策制定對管理是重要的,但在建立管理學全面理論上是一個太狹隘的重點,而如果它的含義加以擴展的話,則它又是一個太寬廣的重點。因為決策理論既可以套用於魯濱遜所碰到的問題方面,也可以套用於美國鋼鐵公司的問題上。

二、決策學派沒有把管理決策和人們的其他決策行為區別開來。決策並非只存在管理行為中,人們的日常活動中也普遍存在決策,如人們日常生活做事都需要決策,組織中非管理人員的活動也需要決策,但這些決策行為都不是管理行為。決策學派沒有把管理決策和人們的其他行為區別開來,其根本原因是沒有認識到管理的本質。

套用實例

例1

公司為了擴大市場,要舉辦一個產品展銷會,會址打算從甲、乙、丙三地中選擇;獲利情況除了與會址有關外,還與天氣有關,天氣分為晴、陰、多雨三種,據氣象台預報,估計三種天氣情況可能發生的機率分別為0.20,0.50,0.30,其收益情況如下,要通過分析,確定會址,使收益最大。

| 收益(數學期望) | |

|---|---|

| E(A1) | 4×0.2+6×0.5+1×0.3=4.1(萬元) |

| E(A2) | 5×0.2+4×0.5+1.5×0.3=3.45(萬元) |

| E(A3) | 6×0.2+2×0.5+1.2×0.3=2.56(萬元) |

例2

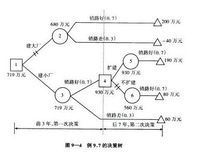

決策樹分析

決策樹分析各點期望:

點②:0.7×200×10+.3×(-40)×10-600(投資)=680(萬元)

點⑤:1.0×190×7-400=930(萬元)

點⑥:1.0×80×7=560(萬元)

比較決策點4的情況可以看到,由於點⑤(930萬元)與點⑥(560萬元)相比,點⑤的期望利潤值較大,因此應採用擴建的方案,而捨棄不擴建的方案。把點⑤的930萬元移到點4來,可計算出點③的期望利潤值。

點③:0.7×80×3+0.7×930+0.3×60×(3+7)-280=719(萬元)

最後比較決策點1的情況。由於點③(719萬元)與點②(680萬元)相比,點③的期望利潤值較大,因此取點③而舍點②。這樣,相比之下,建設大工廠的方案不是最優方案,合理的策略應採用前3年建小工廠,如銷路好,後7年進行擴建的方案。