作品信息

作品名稱: 東山歌

外文名稱: dongshange

作品別名: 東山歌

創作年代: 明洪武年間

作品出處: 東山歌冊

文學體裁: 秦腔

作者: 民間說唱

東山歌簡介

東山歌冊亦稱潮州歌冊,是一種民間文學的通俗唱本。它源於潮州,明洪武年間傳入東山島,主要分布在東山各鄉鎮以及雲霄、詔安、澎湖列島以及台灣南部。 東山歌冊說唱時,形式簡單易行,只需一個人,或幾個人在廳堂、庭院、廣場、街頭,閒館等地方進行,有的漁家婦女、家庭婦女有邊織漁網、邊唱歌冊的習慣,東山舊時有女兒出嫁,贈送"東山歌冊"本的美傳。舊時曾有出租歌冊的書店。《東山歌冊》是舊時代婦女的生活教科書。她們通過聽歌冊,認識歷史,了解社會,增長知識、學做人、知善惡、識禮儀。人們視會唱歌冊為體面之事,以歌冊陪嫁,形成新娘唱廳堂的風俗,故有"銅山娘十六唱歌"的俗諺,也有"女書"之說。

歷史溯源

東山歌

東山歌據史載,明洪武年間,駐守東山的官兵和南來北往的商人,從潮汕地區把"歌冊"帶入東山,很快就在東山海島流行傳唱。在傳唱過程中與興化、泉州傳播入島的"秦腔"、"南詞"相熔合,從而產生出一種既不 脫離州歌冊音韻體,又包涵"秦腔"、"南詞"鏇律的獨具風格的"東山歌冊"。它具有文字淺顯、易於誦唱、故事性強、戲劇色彩濃厚等特點,深受人們喜愛。明代書法家黃道周曾說:"吾鄉娘仔皆善歌。"這裡的"善歌",指女人擅長唱東山歌冊。舊時,閨女出嫁還以歌冊作嫁妝,這種習俗在海島很流行,並以擁有歌冊的多少互相炫耀攀比。

經典回味

春天來了,鶯歌燕舞,桃紅柳綠,滿目生機。我帶上相機往仙緣橋景區採風,走在半山中,忽然遠處飄來一陣陣山歌聲。“綠水清山情悠悠,阿哥斫(砍)柴在山頭,斫柴辛苦冒人曉,唱介山歌解憂愁。阿——喂!”

歌剛落音,一個銅鈴般的歌聲接上去了。“山歌好唱難開頭,泥水(泥工)難做八角樓;介介山歌妹有份,山歌冒妹唱唔(不)來。阿——喂!”

喲,這次進山來還挺有意思,遇上山里人對歌。這么一唱一和感覺到把大山都唱得特別有生氣和靈韻。“世上跌(吃)苦有人跌,冒人有俺介(這么)造孽;別人出門贏抓子(打傘),俺苟(的)斗蓬(笠)冒棕葉,阿——喂!”

阿哥唱他家中窮。別人下雨撐著洋傘,唉,你看我戴的這頂斗笠,棕葉都掉光了我也沒錢買新的。“杜鵑開花喜融融,有心戀郎唔(不)怕窮;只要兩人情意好,冷水瀨(泡)茶慢慢濃。阿——喂!”

人窮志不窮,她告訴對方兩人相愛關鍵的是重情義。“山歌一唱有人和,好比稱鉤有稱砣;好比鴛鴦成雙對。好比吊崽(鳥兒)共介窩。阿——喂!”

阿哥很動情,暗示他已經愛上阿妹了。阿妹沒及表態回應,阿哥又急唱一首:“阿妹生來真聰明,如同織女下凡塵;標緻身材長得好,一見阿妹哥動心。阿——喂!”

這時,阿妹歌聲來了。“好酒就好好壇裝,好被就要鋪好床;好花就要配好樹,好妹就要配好郎。”阿——喂!

阿哥聽到阿妹真的心動了,隨即就表決心。“郎是喜鵲天上飛,妹是山中一株梅,喜鵲落在梅樹上,石頭打來俺不飛。阿——喂!”

這空靈的山谷,有這么美妙的山歌。你說愜意不愜意啊。

阿妹聽到阿哥對愛情那么堅定,很感動。接唱:“桐子開花一球球,如今戀愛講自由;只要二人一同意,箍頭挽頸就來系(去)。阿——喂!”

是的,山里人生活雖然艱苦,但對愛情卻是那么地堅貞

東山歌

東山歌藝術特色

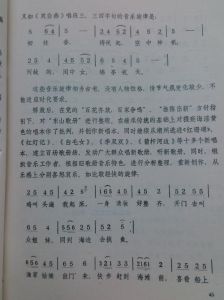

其文體屬長篇敘事詩有七言句、五言句、三三七字句、三三五字句、三三四字句。現流傳民間的有兩類:一是以小說為基礎,進一步發展寫成文學唱本,有《隨唐演義》、《薜剛反唐》等;二是根據戲劇和民間傳說寫成的文學唱本,有《崔鳴鳳》、《陳世美》等。二者各具特色。歌冊不須鑼鼓、不用管弦,主要依靠歌手以圓潤婉轉的歌喉,唱出優美的歌詞來吸引聽眾。

《東山歌冊》是舊時代婦女的生活教科書。她們通過聽歌冊,認識歷史,了解社會,增長知識、學做人、知善惡、識禮儀。人們視會唱歌冊為體面之事,以歌冊陪嫁,形成新娘唱廳堂的風俗,故有"銅山娘十六唱歌"的俗諺,也有"女書"之說。

《東山歌冊》均為"口傳心授",有六百多年歷史,是吟誦歌唱體的民間口頭文學,歌冊內容多擷取歷史、傳奇戲劇、民間故事諺語等,其歡唱鏇律有濃烈的地方特色,曲目豐富,內容多為民眾喜愛。隨著老歌手相繼去世,歌冊瀕臨失傳。尤其"文革"抄毀,原版的歌冊流傳稀少,加上會唱的老人視書如命,臨終前叮囑子女把歌冊做為陪葬品,有的吩咐下一輩傳內不傳外,造成蒐集困難。東山歌冊,不見經傳,是一朵珍貴民間歌謠奇葩,是代代相傳,具有鮮明的群體性的文化傳統,是研究海島漁民文化生態的活樣本,具有很高的歷史文化價值和歌謠文體藝術價值。

漁家女的"音樂專集"

在福建東山小公園裡,唱一曲《織網歌》,是老人們一天最清閒快樂的時刻。"東山歌冊"曾是福建閩南地方曲藝的一朵奇葩。有人說,東山普通勞動婦女對美與醜、愛與恨、善與惡、忠與奸,對歷史概念的粗淺詮釋和窺見,並不是來自學堂,而是來自"東山歌冊"。

上個世紀50-60年代,東山縣古鎮銅陵是"東山歌冊"的繁榮聖地。男人出海捕魚去了,女人們就會在"月上柳梢頭,人約黃昏後",不分老幼輩分,妯娌、婆媳、姑嫂、姐妹,你提著網桶,我帶上寧麻,三五成群,圍坐一起,一邊織網,一邊捻線,聆聽她們推舉的歌手演唱--這時候的銅山城裡確實是城內城外燈火闌珊,到處可見"歌冊"場,到處一片"歌冊"聲……

"東山歌冊"是閩南人一筆特有的文化遺產。1956年貫徹"百花齊放、百家爭鳴"、"推陳出新"的文藝方針,文化部門對"東山歌冊"進行整理。1963年,文化部門到潮州選購新歌冊《紅珊蝴》、《紅燈記》、《白毛女》、《李雙雙》、《箭桿河邊》等,建立近百個唱歌冊場所,組織民眾唱、聽。1965年挑選歌手蔡肉螺(賽玉)、朱定堅唱歌冊,並由縣廣播錄音播出。新改篇的歌冊《思鄉曲》、《漁家女》、《織網歌》等,帖近生活,鄉土氣息更為濃厚。有的"東山歌冊"以傳統的歌謠"觀姑調"吟誦,更為朗朗上口,屬無器樂伴奏,吟誦者可根據故事情節發展的需要,適時變換曲調節奏,增強藝術感染力,也是民眾喜聞樂見演唱文體。縣文化工作者整理加工10首歌冊調,配上唱本,曾參加省匯演,其中《山頂青松根連根》等5首被錄入《中國民歌集成》。

歌冊曾經跨洋過海

它也曾跨洋過海,在海峽彼岸的台灣,在港澳地區以及馬來西亞、新加坡一帶的閩南、粵東的僑台胞中廣泛流行傳播。僑、台港澳同胞們返梓探親,都不忘捎帶"歌冊"出境。1964年秋天,城內的"過番婆"神秘兮兮央三托四,收集了40多本歌冊,"過番"去了。現在許多海外僑胞、港澳同胞返梓探親,都不忘捎帶"東山歌冊"。2006年,

.

.傳承意義

但自上世紀七八十年代以來,由於多種原因,曾經輝煌一時的"東山歌冊"遭受冷落,好比是一朵可能散開的浪花。

為了弘揚這一寶貴的中國歷史傳統文化藝術,現在,東山縣已將"東山歌冊"列為地方曲藝重點保護項目,採取措施加以搶救、保護和弘揚。該縣成立領導小組和辦公室,廣泛開展"東山歌冊"的宣傳發動工作,組織縣、鎮、村文化工作人員,著手做好"東山歌冊"的挖潛、蒐集、整理、列印、保存等方面的工作。縣文化部門已把向民間徵集到一部分"東山歌冊"珍藏起來,同時組織創作人員在繼承、弘揚傳統劇目的同時,創作一批既突出特色,又有益於人民民眾身心健康的"東山新歌冊"。