簡介

埃厄戰爭損失慘重

埃厄戰爭損失慘重厄利垂亞和衣索比亞邊境衝突於1998年5月爆發,綿延經年。這是一場兩個世界上最貧窮國家之間的戰爭,被駐厄首都阿斯馬拉外交官和記者歸納為“二次大戰的裝備,一次大戰的戰術,拿破崙時代的戰地救護。”

戰爭淵源

埃厄戰爭

埃厄戰爭上個世紀九十年代東非的埃塞爾比亞和厄利垂亞兩國圍繞著邊境爭端在邊境上陳兵對峙並發生小規模衝突。

1962年,衣索比亞皇帝塞拉西強制取消聯邦制,將厄利垂亞合併為衣索比亞的一個省。厄利垂亞人民曾長期為厄獨立而鬥爭。

1958年,逃亡國外的一部分原厄聯邦政府官員成立了“厄利垂亞解放運動”。

1961年後,厄人民先後成立了厄解放陣線(厄解陣)、厄人民解放陣線(厄人陣)等反對埃塞統治的組織,開展爭取獨立的武裝鬥爭。

1970年後,厄人陣成為獨立解放戰爭的主力軍。

1991年5月,厄人陣與衣索比亞人民革命民主陣線並肩作戰,推翻門格斯圖政權,解放厄全境,成立厄臨時政府。隨即同埃塞過渡政府達成協定,厄於兩年內舉行全民公決,決定厄的獨立問題。

1993年4月23~25日,厄舉行全民公決,以絕對多數贊成厄獨立。同年5月24日,厄利垂亞正式宣告獨立。

1988年3月,長期從事反政府武裝活動的“厄利垂亞人民解放陣線”(EPLF)和“提格雷人民解放陣線”(TPLF)向政府軍發動進攻,爆發大規模內戰,門格斯圖宣布在厄利垂亞和提格雷兩省實行“緊急狀態”。1989年9月~1991年5月,門格斯圖政府同提格雷人民解放陣線在武裝對抗的同時,先後在美國亞特蘭大、肯亞奈洛比、義大利羅馬和英國倫敦等地多次舉行談判,因雙方在厄利垂亞獨立問題上各執己見,均未取得成果。

1991年5月28日,以提格雷人民解放陣線為主的衣索比亞人民革命民主陣線(EPRDF)武裝攻占首都亞的斯亞貝巴,門格斯圖逃亡國外,其政權宣告瓦解。

1991年7月,衣索比亞人民革命民主陣線在亞的斯亞貝巴主持召開由24個政治派別和民族組織參加的全國和平與民主過渡會議,通過埃革陣提出的過渡憲章,宣布成立臨時過渡政府。7月成立過渡政府,埃革陣主席梅萊斯·澤納維任過渡政府總統 。

1998年,邊界爭端將位於非洲之角的衣索比亞和厄利垂亞兩國拖入戰爭,長達兩年的流血衝突導致7萬多人喪生,上百萬人流離失所。最近幾個月,兩國在邊界問題上再生齟齬,不斷向邊境地區增兵並驅逐聯合國維和人員。

厄利垂亞源於希臘語Erythrea Mare,意為“紅色的海”。歷史上,厄利垂亞自16世紀起被奧斯曼帝國長期統治;19世紀中葉埃及人占領了這一地區;1889年,義大利在西方列強對非洲的瓜分中獲得對包括阿斯馬拉在內以及沿海和一部分高原地區的統治權,並於次年將其占領區正式命名厄利垂亞。1941年,英軍占領了厄 立特里亞並經聯合國授權託管,直至1950年與衣索比亞結成聯邦。1962年,埃皇 塞拉西強行把厄利垂亞劃為第14個省。經過30年艱苦卓絕的獨立戰爭,厄利垂亞人終於在1993年建立了自己的國家。

衣索比亞提格雷人民解放陣線(TPLF)與厄利垂亞人民解放陣線(EPLF)(即現在執政的厄人陣黨)當年曾並肩戰鬥,推翻了衣索比亞門格斯圖政權。厄利垂亞的獨立因此得到了衣索比亞的首肯。“親兄弟”分了家,卻忽略了“明算帳”:兩國繼續沿用義大利殖民時期模糊不清的邊界。衣索比亞在一夜之間變成了內陸國,要假道厄利垂亞的阿薩布港出海。港口雖名為“免費”使用,實際雙方在港務結算上齟齬不絕。同時,獨立後的厄利垂亞繼續使用衣索比亞的貨幣比爾,兩國也為此糾紛不斷,厄特(厄里特里亞的簡稱)遂於1986年啟用本國貨幣納克法。經濟利益的激烈矛盾使兩國最終反目成為必然。

戰爭經過

埃塞軍人與厄特官員發生磨擦,5名厄特人被打死。厄特遂出動軍隊,殲滅了那支埃塞軍隊,並占領了巴德梅。厄利垂亞年輕的領導人沒有料到,這起通過國際社會調解本可能避免的小規模衝突竟演變成無盡的災難。

人口及綜合國力強於對手10餘倍的埃塞聲稱要徹底教訓“侵略者”,並把所有“被占領土”奪回來。埃塞依靠兵源優勢,採取拉長戰線的戰略,將戰火在雙方1000多公里的邊界蔓延開來。區區200多萬人口的厄特對付6000多萬人口的埃塞,壓力可想而知。衝突爆發前,厄特軍隊共有4萬多人。埃塞的全線進攻迫使厄特實行全民皆兵政策,迅速組建了30萬軍隊,年滿18歲至50歲的男人均要服兵役。這意味著厄特全國一半的青壯男人要到前線。即便如此,其軍隊數目仍遠遠劣於敵方。

俄制戰機

第一次交手:2Su27 VS 4MIG29 戰果1:0

1999 年 2 月 25 日早晨,衣索比亞空軍兩架俄國人駕駛的蘇-27 在白德密地區邊界上空巡航時突然遭遇 4 架厄利垂亞空軍的米格-29。俄國人決定逃走,正在這時,他們同時遭到米格機發射的 R-27 空空飛彈的攻擊,但這些飛彈無一命中。俄國人躲過攻擊後,決定掉頭迎戰,蘇-27 長機用雷達鎖定敵機,立即向剛才發起攻擊的米格機發射了 R-27,這次攻擊同樣沒有命中。在隨後的纏鬥中,一架厄利垂亞的米格-29 被擊落,擊落他的武器可能是 R-73(AA-11)短距紅外製導空空飛彈。交戰雙方都沒有報導被擊落的飛行員——據說是厄利垂亞空軍司令——的下落。

第二場角斗:戰果1:0,MIG29由於燃料不足被擊落

僅僅 24 小時以後,白德密地區上空又發生了新的空戰。象上次一樣,空戰開始時,雙方都發射了多枚 R-27。這一次厄利垂亞飛行員的表現比上次出色,躲開了蘇-27 的攻擊。但是最後,由於載油量問題他們不得不撤退,俄國僱傭飛行員抓住了這個機會,用航炮擊中了一架敵機,於是,厄利垂亞空軍又損失了一架米格-29。與此同時,衣索比亞陸軍集中了裝甲和炮兵力量,力求在白德密地區前線尋求突破。厄利垂亞人英勇奮戰,盡最大努力堅守陣地。然而就在這時,兩國政府突然宣布接受國際社會提出的和平建議,不過,衣索比亞軍隊仍在進行試探性攻擊,以為“最後的進攻”做準備。

第三,未經證實的3架戰果

幾天以後,在埃空軍的蘇-27 和厄空軍的米格-29 之間又發生了一次空戰,兩架米格-29 被擊落。大約兩個月以後,1999 年 5 月 21 日,厄利垂亞稱在白德密地區上空擊落一架埃空軍的米格-23,但是衣索比亞否認了這一說法。

1,首先對於這次空戰中飛行員素質問題是不需要懷疑的。這次空戰兩國使用的都是俄羅斯和烏克蘭的王牌僱傭飛行員。從這些飛行員嫻熟地躲避R27彈的能力看,絕對是當今世界上頂尖的作戰人員。

2,R27的表現實在讓我們失望。在空戰中,雙方的Su27和MIG29總共發射了數十枚R27但是無一枚命中目標,實在讓人大跌眼鏡。當然這和雙方飛行員素質非常高是有關係的。但是也同時暴露了R27的致命弱點。

R27和AIM7跟發射後不管的米卡,AIM120,R77,流星,德比,SD-10相比,其根本的致命缺點是R27在進攻過程中必須進行全程照射,也就是說,從到達發射出去到飛彈擊中目標的過程中,發射平台必須始終把機頭對準敵機,並且保持敵機始終保持在跟自己 機頭夾角正負15度這個30度的扇形區域內,一旦對方脫離,R27就會拖靶。

另外,如果敵機利用都卜勒雷達的自身缺陷,進行高速橫向機動,我方雷達也將很難鎖定敵機,勢必造成R27拖靶。

事實上,在Su27跟MIG29的對決中,一旦Su27發射R27,MIG29就迅速作橫滾。造成R27的拖靶,可以說是百試不爽。

還有一點就是當Su27和MIG29互射了R27後,雙方也都明白一旦雙方都堅持完成了全程照射,最後結果勢必是同歸於盡。注意這些飛行員克都是僱傭軍。所以遇到這種情況一律採用了放棄照射作機動規避的戰術。

第三。第二架被擊落的MIG29是因為燃料耗盡,導致飛行員心理慌亂而被擊落的。。這說明在空戰中重型戰鬥機跟輕型戰鬥機相比還是有很大優勢的 。

戰爭特點

埃厄兩國的和談

埃厄兩國的和談本次埃厄沖突異常激烈,傷亡慘重。自1998年5月兩國由於經濟糾紛和領土爭端等因素爆發衝突以來,雙方1000公里長的邊界線就再也沒消停過。過去兩年中,聯合國、非洲統一組織及有關國家曾多次從中調停,但一直沒有取得實質性進展。埃厄兩國再度發生邊境武裝衝突。

據國際軍事專家的估計,雙方在衝突爆發之初的兵力加在一起不過十五六萬,但為了“打大仗、打苦戰、打持久戰”,兩年來,兩國不斷向邊界地區增派兵力、屯積輜重和其它戰略物資,以至在本次戰事爆發前,雙方積聚在邊界的總兵力已超過55萬人。雙方都購買了大量的現代化武器裝備,其中包括噴氣式戰鬥機、主戰坦克、各型飛彈、重炮和火箭發射器等。

參戰人員多、武器威力大,就注定了戰爭造成的傷亡會十分慘重。5月15日,即戰事開始後的第三天,雙方均公布了對方的傷亡數字。厄方說,已打死、打傷、俘虜埃軍25200人;埃方說,埃軍占據了上風,厄軍有2萬人要么斃命,要么受傷。雖然雙方都可能誇大其辭,但人們還是能夠很清晰地感受到戰爭的殘酷性。

接下來,雙方都沒再公布具體的傷亡數字,但埃方在攻占西線的戰略重鎮巴倫圖後稱,厄軍已如喪家之犬,死傷慘重、潰不成軍;而厄方則稱,埃軍的人海戰術造成大量人員傷亡,巴倫圖變成了埃軍的“墳場”。據目擊者和一些戰俘的敘述,爭奪中線扎拉姆貝薩的戰鬥尤為激烈。

扎拉姆貝薩坐落在高山之上,扼通往厄首都阿斯馬拉的要衝,地勢險峻,易守難攻,戰略地位十分重要。為確保該鎮萬無一失,厄軍增派了大量兵力和裝備,同時挖掘了戰壕,修築了工事。埃軍10多萬人在奪取西線的巴倫圖後迅速東進,與中線部隊合二為一,對扎拉姆貝薩發起猛烈的“海浪攻勢”。

目擊者說,厄軍憑藉地形優勢對埃軍予以猛烈還擊,多次擊退埃軍進攻,在山下,一慣採用“人海戰術”的埃軍屍橫遍野,血流成河。但是厄軍的處境也很糟糕。埃軍動用戰鬥機、重炮、坦克等向厄軍陣地實施晝夜輪番轟炸,有人形容說,扎拉姆貝薩所在的山頭被整個削平了一層。

奪取扎拉姆貝薩使埃塞奠定了勝局,但埃軍並沒有就此罷手,而是乘勝追擊,繼續攻城拔寨。在5月24日攻占扎拉姆貝薩的當天,埃軍又占領了厄利垂亞城鎮瑟納費;5月26日和27日,受戰場形勢鼓舞的埃軍一鼓作氣,成功拿下了另一座邊境城鎮阿迪克伊赫,這使得埃軍先頭部隊已深入厄境內50公里。失去天然屏障的阿斯馬拉形勢告急!

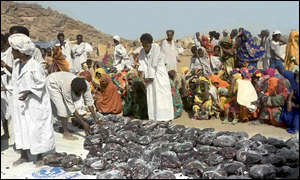

好在埃軍無意進攻阿斯馬拉,因為埃塞政府曾多次發表聲明稱,阿斯馬拉從來就未被列作埃軍的進攻目標,埃軍的戰術就是以戰促和,削弱厄軍的有生力量,使其失去再次發動侵略戰爭的能力。埃塞軍隊的強大攻勢迫使驚慌失措的厄利垂亞居民舉家逃亡。據聯合國難民署和兒童基金會提供的數字,兩周多時間以來,已有至少50萬厄利垂亞人流離失所,淪為難民和無家可歸者,數萬人越過厄北部邊境,進入蘇丹南部。目前那裡的救援形勢十分嚴峻。

戰爭結局

埃厄邊界紀行之感受:戰爭與貧窮

埃厄邊界紀行之感受:戰爭與貧窮由於衣索比亞已經收復了所有被厄利垂亞占領的領土,衣索比亞從即日起停止同厄利垂亞的戰爭,並準備把部隊撤到1998年5月6日前的衣索比亞控制區。梅萊斯同時要求國際社會保證厄利垂亞方面不再對衣索比亞構成軍事威脅。

他說,在衣索比亞得到國際社會的保證之前,仍在厄利垂亞境內的埃塞軍隊將原地待命。此前,勢微力弱的厄利垂亞終於不敵“瘦死駱駝比馬大”的衣索比亞,被迫從兩國有爭議的邊界地區撤軍,並宣布接受非洲統一組織的邀請,參加在阿爾及爾舉行的旨在解決兩國邊界爭端的間接會談。

邊界爭端將位於非洲之角的衣索比亞和厄利垂亞兩國拖入戰爭,長達兩年的流血衝突導致7萬多人喪生,上百萬人流離失所。2000年年末,兩國簽署全面和平協定,走上穩定和發展的道路。

雙方傷亡慘重

據國際軍事專家估計,埃厄雙方在1998年衝突爆發之初的兵力加在一起不過十五六萬,但為了“打大仗、打苦戰、打持久戰”,兩年來,兩國不斷向邊界地區增派兵力、囤積輜重和其它戰略物資,以致在本輪戰事爆發前,雙方積聚在邊界的總兵力超過了60萬人。

與之相對應,雙方都購買了大量的現代化武器裝備,其中包括噴氣式戰鬥機、主戰坦克、各型飛彈、重炮和火箭發射器等。參戰人員多、武器威力大就注定了戰爭造成的傷亡會十分大。5月15日,即戰事開始後的第三天,雙方均公布了對方的傷亡數字。厄方說,已打死、打傷、俘虜埃塞軍25200人;埃塞方則說,埃塞軍占據了上風,厄軍有2萬人要么斃命,要么受傷。雖然雙方都可能誇大其辭,但人們還是能夠很清晰地感受到戰爭的殘酷性。接下來,雙方都沒再公布具體的傷亡數字,但埃塞方在攻占西線的戰略重鎮巴倫圖後稱,厄方死傷慘重、潰不成軍;而厄方則稱,埃塞軍的人海戰術造成大量人員傷亡,巴倫圖變成了埃塞軍的“墳場”。

據目擊者和一些戰俘敘述,本輪衝突是兩國1998年兵戎相見以來最激烈的,其中爭奪中線扎拉姆貝薩的戰鬥尤甚。扎拉姆貝薩坐落在高山之上,扼通往厄首都阿斯馬拉之要衝,地勢險峻,易守難攻,戰略地位十分重要。埃塞軍10多萬人在奪取西線的巴倫圖後迅速東進,與中線部隊合二為一,對扎拉姆貝薩發起猛烈的“海浪攻勢”。目擊者稱,厄軍憑藉地形優勢對埃塞軍予以猛烈還擊,多次擊退埃塞軍進攻。

在山下,一慣採用“人海戰術”的埃塞軍屍橫遍野,血流成河。但是厄軍的處境也很糟糕。埃塞軍動用戰鬥機、重炮、坦克和“喀秋莎”火箭發射器向厄軍陣地實施晝夜輪番轟炸,有人形容說,扎拉姆貝薩所在的山頭被整個削平了一層。一些戰地記者26日在現場看到,陣地上橫七豎八地躺著眾多厄軍士兵的屍體:有的四肢不全,有的還在流血,……他們顯然是被埃塞軍傾瀉的炸彈擊中後斃命的。再看整個扎拉姆貝薩鎮,已被炸成一片廢墟,人們幾乎無法找到一幢完整的房屋,只有埃塞新插的三色旗在硝煙中隨風飄揚。

戰爭性質

對美國駐聯合國大使理察·霍爾布魯克來說,厄利垂亞和衣索比亞之間的衝突根本就是“世界上最沒有意義的戰爭”。在他看來,這場戰爭沒有意義有多個原因:畢竟7年前是衣索比亞允許厄利垂亞獨立的———沒有紛爭和流血。說它無意義還因為,兩個世界上最窮的國家打仗,卻是為了爭奪一塊既不是資源豐富又不是戰略要地的土地。

表面上,這場戰爭只是為了爭奪幾百平方公里不毛之地。但在戰爭背後隱藏著兩個曾經肩並肩成功戰勝獨裁者門格斯圖的人的競爭。競爭對手是衣索比亞總理梅萊斯·澤納維和厄利垂亞總統伊薩亞斯·阿費沃爾基。對他們來說,戰爭關係到消除對方的權力。他們倆曾被視為“非洲新領導人”的代表,尤其柯林頓總統領導下的美國政府曾讚譽他們是大有希望的政治家,讚譽他們不與其他國家作戰,而與腐敗和管理不善作鬥爭。

期望停戰和談

衣索比亞和厄利垂亞2000年5月12日爆發的新一輪武裝衝突已歷時一周有餘。這期間,雙方在長達1000多公里的邊界線上從東到西開闢了三個主戰場,投入了大量裝備和兵力,一攻一守打得難解難分。在短短的幾天內,雙方損兵折將,人員傷亡慘重。國際社會紛紛調解、斡鏇甚至實行武器禁運,但埃厄兩國至今還沒有停戰的跡象。

戰爭是殘酷的。大規模的武裝衝突使埃厄雙方均付出了慘痛的代價,兩國人民正陷入空前艱難的境地。埃厄兩國均屬世界上最不已開發國家之列。近年來非洲之角地區連續遭受旱災,尤以埃厄兩國為甚,真是雪上加霜。據聯合國統計,僅今年就有800萬衣索比亞人和100萬厄利垂亞人面臨饑荒。而衝突的主戰場恰好就在厄利垂亞糧食主產區。衝突規模的迅速擴大使數以萬計的平民為逃避戰火而淪為難民。這無疑使本來就已動盪不安的非洲之角局勢更趨惡化。

雖然埃厄戰爭還在繼續,但國際社會並沒有放棄調停和斡鏇努力。連日來,聯合國安理會和非洲統一組織以及一些國家紛紛發表聲明,敦促埃厄雙方立即停火,通過和平方式解決衝突。聯合國安理會還於17日一致通過決議,強烈譴責埃厄之間持續的武裝衝突,要求兩國立即停止軍事行動,在非洲統一組織的主持下“早日無條件地恢復實質性和平談判”。安理會並決定對再度發生邊境武裝衝突的埃厄兩國實行武器禁運。

在國際社會的呼籲和努力下,埃厄兩國的態度有所鬆動。厄利垂亞外長15日致函聯合國安理會主席,表示厄方願意接受聯合國有關決議。非統組織現任主席、阿爾及利亞總統布特弗利卡19日也透露,埃厄雙方近來均向非統表達了願意停火和重開談判的立場。他希望兩國領導人做出“迅速和積極的反應”,作出一個“勇敢的、負責任的歷史性決定”。

隨著國際勸和努力的不斷加大,包括埃厄兩國人民在內的國際社會期盼著發生在非洲之角的這場戰爭災難早日結束。

經濟影響

埃塞士兵在歡慶勝利

埃塞士兵在歡慶勝利由於厄埃巴德梅等邊境地區的爭議及政治、經濟等方面深層次矛盾的激化,1998年5月厄利垂亞與衣索比亞終於爆發大規模的邊境戰爭。美國、盧安達、非洲統一組織和聯合國曾先後進行了調解,但調解無果。至今厄埃雙方仍未達成最終停火協定。持續了一年多的邊境戰爭,使雙方的經濟發展受到了嚴重影響。因國小,資源和財力有限,厄利垂亞更是受害無窮,經濟面臨著嚴重困難。

一、厄政府對其經濟形勢的估計

厄政府曾以不同方式多次申明,目前厄的經濟形勢仍一片大好,戰爭對厄的經濟影響不大,各項工程建設仍如期進行。厄政府還於今年4月底,發布公告重申:厄經濟仍保持穩步發展勢頭。

厄認為,厄經濟雖受到戰爭很輕微的影響,但98年的經濟成長率達4%,仍高於其它非洲國家2.5%的增長速度。對出現的政府財政支出增加、收入減少和外匯短缺問題,厄政府認為只是暫時現象。特別是外匯短缺問題,並不象人們想像的嚴重,因為去年的糧食大豐收,使厄節省了不少外匯開支。

上述問題都可以通過海外僑民的僑匯、在海外發行債券和通過私有化出售國有企業來解決。在對外貿易方面,厄政府認為,厄並不是沒有埃塞就不能生存,埃塞市場雖丟失,但厄可以通過與蘇丹恢復關係而轉向蘇丹,並以蘇丹市場替代埃塞市場。對投資減少問題,厄認為,投資在厄經濟中的比重本來就不大,其影響無足輕重。

厄政府對經濟形勢的估計與外界的看法存在明顯差異。這主要是厄具有很強的民族"自尊心",故意文過飾非,淡化困難,給外界造成經濟良好的現象。

二、戰前厄、埃經濟關係密切

由於歷史原因,厄自1991年解放以來與埃塞在政治、經濟、文化等方面有著非常密切的關係。厄、埃在文化上通用一種語言,生活習慣相同。在經濟上互補,通用一種貨幣。由於厄原為埃塞的一個省,其經濟貿易在很大程度上更依賴埃塞。厄60%的商品出口是埃塞市場。厄獨立後,埃塞成為內陸國家,長期租用厄的港口。邊境戰爭前,厄、埃在貿易、機場和港口服務、僑民及其就業等方面都有著非常密切的合作關係。邊境進行自由貿易,兩國居民可以自由往來。埃塞還公開承諾要幫助厄恢復和發展被三十年獨立戰爭破壞的經濟。雙方還為達成促進兩國經濟一體化進程不懈努力。

三、戰爭使厄經濟面臨嚴重困難

邊境戰爭前,厄的經濟恢復和重建工作取得了巨大成就。經濟建設正向著快速、穩步發展的道路前進。1992~1997年厄的國內生產總值(GDP)平均增長率為7%,外匯儲備由1992年維持不足一個月的進口時間,至1997年可維持七個月的進口。據世界銀行有關資料,厄是撒哈拉南部非洲國家經濟建設最成功的國家之一。其經濟發展模式得到國際社會的普遍讚賞。美國總統柯林頓曾讚揚埃、厄國家領導人是非洲國家的模範和最有希望的一代國家領導人。

持續了一年多的厄、埃邊境戰爭給厄經濟造成了巨大損失和不利影響,資金短缺,經濟形式惡化,人民生活更加困難。主要表現在以下幾個方面:

1、對外貿易受到致命打擊

邊境戰爭爆發前,厄60%的出口市場是埃塞。這為厄的製造業提供了有利的生產條件,也是厄製造業發展的基礎。戰爭爆發後,厄最大的出口市場丟失。國內生產受到嚴重影響。大量的產業工人失業。大部分紡織、輕工等工廠企業被迫關閉和停產,能勉強維持的,開工率也只有40%,不能滿負荷生產。

邊境戰爭前,由於厄、埃保持著良好的經貿關係,兩國除貨幣通用,邊境自由往來外,還進行大量的邊境貿易。牧農可以自由向埃塞出口牲畜和牲畜產品,商人則利用埃塞最大的出口商品-咖啡,進行邊境的咖啡貿易。厄國家小,資源少。厄商人通過厄有出口港的優勢,利用埃塞的商品做出口貿易,為厄創下了不少外匯。戰爭爆發後,埃、厄關係緊張,邊境貿易也就不復存在。

2、外匯嚴重短缺

一方面,由於占厄總出口60%的埃塞市場丟失,一時又無法開闢新市場,造成外貿出口急劇下滑,外匯收入劇減。另一方面,在以小敵大,以弱敵強的邊境戰爭中,軍費開支越來越大,使本來手頭拮据的厄政府,外匯短缺的狀況雪上加霜。另外,一年多的邊境戰爭,厄政府為在軍事上抵禦在軍事、國土、人口和經濟上數倍於厄方的埃塞,厄不得不將邊境駐軍從十萬人增加到三十萬人。三十人的給養和吃飯問題,對總人口只有350萬的厄國來說,是一個沉重的大包袱。萬幸的是去年,老天爺給長期乾旱的厄國下足了雨水,使厄農業有所起色,糧食獲得大豐收,解決了部分吃飯問題。但是,這只能是解了燃眉之急。戰爭現在仍未結束。如果再持續下去,恐軍隊和百姓的餬口問題就會越來越嚴重,更談不上經濟建設和發展了。

外匯的嚴重短缺,使厄政府不得不下令停止除基礎設施和國際機構資助項目外的一切政府工程建設。銀行也被迫下令停止向出口商開具信用證和支付外匯。就連契約規定到期應支付的工程款,也不能及時支付。據銀行透露,目前厄國庫已枯竭,銀行已無外匯可支付。

3、政府赤字增加,收入減少

1992~1998年,厄的國內生產總值(GDP)增長率為6%,通貨膨脹率為7%。1997年底,政府財政赤字約占GDP的5.1%。由於持續一年的邊境戰爭,迫使厄政府增加軍費開支和食品供應。加之,政府為應付邊境戰爭,規定18~40歲的公民無正當理由的禁止出境,隨時準備應徵上前線。更有甚者,厄還常常在夜間巡查酒吧和公共娛樂場所,強行徵兵。由於年輕力壯的青年(包括婦女)大部分都應徵集訓,補充前線,從事商業活動的人員和有工資收入的人員減少,政府徵收所得稅的來源減少。因此,政府財政稅收也相應減少。

厄、埃邊境戰爭爆發後,埃塞曾派飛機轟炸了厄首都阿斯馬拉、重要港口城市馬薩瓦、阿薩布以及其它邊境城鎮,使在厄的人身安全受到威脅。因此,厄的旅遊業受到嚴重影響,旅遊收入大大減少。

維持戰爭的軍費和供給的增加以及政府收入的減少,使政府財政赤字不斷增加。至1998年3月底止,厄的外債約占國民生產總值的10%。雖然,目前尚無具體統計數字,但由於出口和政府財政收入的減少,而軍費和進口的急劇增加,可以肯定,本來入不敷出的厄財政赤字會更加嚴重。

4、國際組織暫緩或減少對厄的經濟援助

厄、埃邊境戰爭爆發前,國際組織對厄平均增長率達8%的經濟發展表示極大的信心和高度的讚賞,並以提供援助和貸款來積極支持和鼓勵厄發展私有化經濟。邊境戰爭爆發前,厄政府還極為傲慢和自豪地拒絕接受西方帶有苛刻條件的贈款和援助。戰爭後,情況卻發生了變化。厄政府迫於國內經濟的困難形勢以及為尋求西方的政治支持,採取了與戰爭前截然不同的政策。政府官員上至總統,下至司局級官員開始四處遊說,尋求各種援助和政治支持。儘管如此,唯利是圖的西方組織鑒於厄、埃邊境政治形勢不明朗等原因,並未由於厄政府態度的轉變而解囊相助。相反,對厄的援助和貸款採取了更為謹慎的措施,並削減和推遲部分已經許諾的援助和貸款。

據有關資料顯示,至1998年4月止,國際組織共向厄政府提供用於基礎設施建設的援助和貸款為4.32億美元,其中7500萬美元已經使用,尚有3.57億美元由於國際組織的謹慎措施,被暫緩使用。如國際組織世界銀行,出資建設的厄東部低洼地區的水壩項目,就是一例。該項目雖然已經進行了國際招標,我中國水利電力對外公司也參加了投標並為第一標。但是,由於邊境戰爭的影響,世行決定無限期推遲了項目的進程,並要從新招標。至今世行還未批准從新起動該項目的實施。再如,馬薩瓦港口項目,雖然5月7日已結束了投標工作,但結果至今也未通知任何一家投標商。

一方面,國際組織迫於戰爭形勢,暫緩和推遲有關項目的進程。另一方面,厄政府出於政治和輿論宣傳的需要,表面上項目在按計畫實施,但實際上由於厄經濟上困難和戰爭的影響,項目無法按計畫進行。

戰前,厄年平均招標工程近二億美元,而戰爭一年多來,招標額還不到二千萬美元。可見戰爭對厄經濟建設是如此之大。

5、經濟活動和投資減少

由於厄政府將國內18~40歲的青年都應徵前線,使國內農民、商人和企業家不能正常從事各自的工作。厄國內市場一片蕭條,市場需求減少,經濟活動無法正常進行。

在戰爭狀態下,國外投資商和厄國僑民也不敢冒然投資,大多數在等待和觀望戰爭事態的發展。有的甚至還抽回投資。如我國的一家私人企業,因戰爭和厄經濟困難等原因,與厄方進行的漁業合資只進行了一年,被迫撤出和暫停經營。

這場戰爭,無疑使厄吸引外資和進行國際經濟合作的進程受到嚴重的影響。

6、物價上漲,貨幣貶值

戰爭使厄政府財政支出,特別是軍費支出增加,收入減少,外匯匱乏,經濟出現嚴重困難局面。持續了一年多的戰爭,使厄的物價急劇上漲。除了政府控制的汽油、米、面等少數基本商品外,大部分商品,特別是進口商品和進口建築材料,上漲幅度不低於兩位數。如當地人喜歡的主食品太麩,戰前價格為200納克法/50kg,現價為1500納克法/50kg,上漲率高達750%。

自97年11月厄發行本國貨幣-納克法至戰爭前,其與美元的比價基本保持在1美元等於7.2~7.35之間,沒有黑市交易。現在,納克法的官價已貶至1美元等於8納克法,黑市交易已達1美元等於10納克法。

戰前,厄的通貨膨脹率一直控制在5%左右。但到98年4月,厄的通貨膨脹率增加了三個百分點,達7%。

7、人民生活更加困難

厄的經濟形勢惡化,表現為人民生活更加貧困。由於經濟惡化,造成人民的失業率增加,捐稅增加,負擔更加沉重。政府為增加財政收入,強行加倍向百姓增收所得稅。此外,為支援前線戰爭,政府甚至還強行徵用百姓的商用卡車,運送軍需供給。這使本來就不富裕的厄人民,生活更加困難。

邊境戰爭爆發後,埃塞便驅逐厄籍僑民。現被埃塞驅逐的厄籍僑民已達61,500。這些僑民的安置,給厄政府增加了沉重的負擔。戰前,很少見到的街頭乞討現象,現在也開始出現。不過,值得慶幸的是目前厄社會治安情況仍然較好。

厄政府為解決上述問題,採取的有關相應措施,在一定程度上緩解了部分突出矛盾,取得了一定效果。但是,戰爭對厄經濟的影響是肯定的。邊境戰爭爆發後,厄國內工廠開工不足、失業的增加、物價上漲、外匯緊缺、貨幣貶值和街頭乞討現象增加,經濟日趨困難。可以預料,如這場戰爭再持續下去,對厄經濟的影響將是災難性的。

局勢評估

厄方不準備認錯

雖然聯合國安理會以及安南本人已經於周三要求厄利垂亞撤回驅逐聯合國維和人員的決定,但是厄利垂亞一位高官稱,厄利垂亞沒有打算接受聯合國的要求。這位不願意透露姓名的官員在接受法新社採訪時表示:“我們是一個獨立自主的國家,我們有權依照法律驅逐一些人員。”

聯合國駐衣索比亞-厄利垂亞特派團由來自44個不同國家的3200人組成。據路透社報導,來自美國、加拿大等18個國家的180名聯合國特派團成員將遭到驅逐,其中大部分是軍事觀察員和後勤人員。

維和工作難以為繼

其實,厄利垂亞對聯合國維和部隊實施“禁飛令”,禁止維和部隊的直升機在該國領空飛行,隨後又禁止維和部隊的車輛在臨時安全區厄利垂亞一側夜間巡邏。目前已經有60%的維和人員無法再繼續他們的工作。如果維和人員再遭驅逐,聯合國在厄利垂亞的維和工作將無法再繼續。

厄方沒有說明驅逐這些維和人員的原因,但分析人士指出,此舉跟聯合國上月通過的1640號決議有關。該決議要求埃厄兩國立即停止在邊境地區集結重兵,並要求厄利垂亞立即無條件取消對聯合國特派團的直升機禁飛令以及其他限制維和部隊行動自由的措施,否則將對厄進行制裁。決議雖然也敦促衣索比亞接受獨立邊界劃分委員會的決議,但卻沒有威脅對埃方進行制裁。

兩國持續增兵邊境

聯合國駐埃厄特派團稱,埃厄兩國的軍事局勢變得非常緊張、不穩定,埃厄兩國不斷向邊境地區增兵。目前厄方的邊界兵力有8萬人之多,埃方兵力更是高達15萬。假使爆發戰事,全國僅有400多萬人口的厄利垂亞一方恐難取勝。

希臘常駐聯合國代表瓦西拉基斯表示,向聯合國埃厄特派團派遣維和部隊的國家將就這一事態舉行一次非正式會議,“我們將想辦法緩和緊張局勢,讓厄利垂亞總統(伊薩亞斯·阿費沃基)知道沒有人在和他作對。我的觀點是,他覺得我們都在針對他,他要知道事情並不是那樣的。”

聯合國內對厄利垂亞進行制裁的呼聲其實並不強烈。“我們都不喜歡制裁,我們相信制裁是最後的手段。”阿爾及利亞常駐聯合國代表阿卜達拉·巴阿里稱。

禍根12年前埋下

此次厄利垂亞驅逐聯合國觀察員,與鄰邦衣索比亞相互陳兵邊界,導致“非洲之角”局勢緊張,事件起因與兩國歷史淵源息息相關。說到底,埃厄的邊界爭端,是早期殖民統治者留下的禍根。

作為“非洲之角”的兩個鄰邦,埃厄“本是一家”。1993年4月,厄利垂亞才在國際監督下通過全民公決獨立成國,脫離衣索比亞。厄堅持以1902年版圖與埃塞劃界,埃塞則強調以實際控制線為依據,兩國在邊界問題上越走越遠,親兄弟終於反目成仇。

兩國在1998年5月爆發邊界戰爭,導致大約7萬人死亡。雖然埃厄在2000年底簽署了和平協定,但和平仍然相當脆弱。聯合國於翌年4月在埃厄邊界地區設立臨時安全區,並派駐維和部隊(即埃厄特派團)。

2002年4月,埃厄邊界委員會就埃厄邊界劃分作出裁決,雙方均表示原則接受。2003年9月,衣索比亞向安理會提出設立標界替代機制,以重新劃定包括巴德梅在內的有爭議邊界。厄利垂亞堅持埃厄邊界委員會裁決不可更改,兩國固有矛盾激化。

尾聲

衣索比亞陶醉在勝利之中,它也不屈服於國際上的壓力。戰爭的狂熱甚至波及梅萊斯的批評者。一位因對政府進行了負面報導而坐牢的衣索比亞女記者說:“我們的政府和軍隊有責任收回我們的領土。”實際上,上周有數十萬人在首都亞的斯亞貝巴示威遊行,反對聯合國的制裁。

國際社會在對這場近幾年來世界上規模最大的常規戰爭做出回應方面不夠果斷。聯合國安理會開了近一個星期的會才就對埃厄雙方實行武器禁運達成一致。長時間爭論的原因是:俄羅斯從中作梗。這沒有什麼可奇怪的,畢竟俄羅斯以前是當時還統一的衣索比亞的盟國,它是這個東非國家重要的武器供應國。1999年,莫斯科提供了作戰用直升機、戰鬥機和火炮。根據國際戰略研究所的調查,還有140輛俄羅斯產坦克從保加利亞運到這裡。該機構還稱,衣索比亞把國防預算從1998年的1.4億美元提高到了4.76億美元。厄利垂亞也在國際軍火市場上購買武器裝備,其中包括200枚薩姆防空飛彈以及6架最新式的米格29戰鬥機。

這種大規模擴軍激怒了西方國家。畢竟總人口為6000萬的衣索比亞就有800萬人面臨餓死的危險,雖然東南部的乾旱地區離作戰區有數百公里遠。然而梅萊斯總理指責工業國沒有給飢餓者提供足夠的援助,而他同時又為與厄利垂亞的戰爭購買武器。在作戰區有爆發另一場災難的危險:向前挺進的衣索比亞人在後面驅趕高達50萬厄利垂亞難民。秋天的收成被毀了,人們面臨著另一場饑荒的威脅。

第二次世界大戰之後的局部戰爭

| 1945年,第二次世界大戰結束之後,世界並非就此太平,戰爭的陰霾從沒有離開過我們 |