基本資料

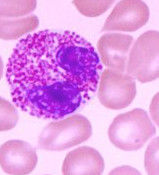

嗜酸細胞(acidophilicgranulocyte)在瑞氏染色血塗片中,胞質呈淺紅色,由於其中充滿顆粒,常不易見到細胞質。

嗜酸細胞雷射共聚焦掃描圖像

嗜酸細胞雷射共聚焦掃描圖像顆粒呈鮮紅色,直徑0.5~1.5微米。核為桿形或分葉形。電鏡下,胞質內有較發達的高爾基複合體,少量線粒體,

多量糖原顆粒。顆粒分兩型,內含組胺酶、芳基硫酸脂酶、磷脂酶、酸性磷酸酶、氰化物和不敏感的過氧化物酶

等。嗜酸粒細胞趨化作用,吞噬作用和殺菌作用。

參考數值

【參考值】:嗜酸細胞占白細胞總數的0.5%-5%;其絕對值為0.05-0.5×10^9/L。

嗜酸細胞增多

嗜酸細胞增多血液中嗜酸細胞的數目有明顯的晝夜周期性波動,清晨細胞數減少,午夜時細胞數增多。這種細胞數的周期性變化是與腎上腺皮質釋放糖皮質激素量的晝夜波動有關的。當血液中皮質激素濃度增高時,嗜酸細胞數減少;而當皮質激素濃度降低時,細胞數增加。嗜酸細胞的胞質內含有較大的、橢圓形的嗜酸性顆粒。這類白細胞也具有吞噬功能。

主要作用

①限制嗜鹼性粒細胞在速發性過敏反應中的作用。當嗜鹼細胞被激活時,釋放出趨化因子,使嗜酸性粒細胞聚集到同一局部,並從三個方面

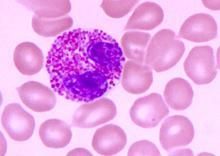

嗜酸細胞

嗜酸細胞②參與對蠕蟲的免疫反應。在對蠕蟲的免疫反應中,嗜酸性粒細胞有重要的作用。這類粒細胞的細胞膜上分布有免疫球蛋白Fc片斷和補體C3的受體。在已經對這種蠕蟲具有免疫性的動物體內,產生了特異性的免疫球蛋白IgE。蠕蟲經過特異性IgE和C3的調理作用後,嗜酸性粒細胞可藉助於細胞表現的Fc受體和C3受體粘著於蠕蟲上,並且利用細胞溶酶體內所含的過多氧化物酶等酶類損傷蠕蟲體。在有寄生蟲感染、過敏反應等情況時,常伴有嗜酸性粒細胞增多。

臨床意義

1.嗜酸細胞增多(eosinophilia):

(1).過敏性疾病:支氣管哮喘、藥物過敏、蕁麻疹、食物過敏、血管神經性水腫、血清病等外周血嗜酸細胞增多可達10%以上。

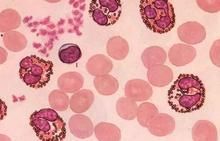

血管淋巴樣增生伴嗜酸細胞增多

血管淋巴樣增生伴嗜酸細胞增多(2).寄生蟲病:血吸蟲病、蛔蟲病、鉤蟲病等血中嗜酸細胞增多,常達10%或更多。某些寄生蟲感染患者嗜酸細胞明顯增多,倒置白細胞總數高達數萬,90%以上為嗜酸性粒細胞,為嗜酸細胞型類白血病反應。

(3).皮膚病:如濕疹、剝脫性皮炎、天皰瘡、銀屑病等可見外周血嗜酸細胞輕中度增高。

(4).血液病:如慢性粒細胞白血病、嗜酸性粒細胞白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤、嗜酸細胞肉芽腫等,外周血嗜酸性粒細胞可有不同程度增高,有的可伴有幼稚嗜酸性粒細胞增多。

(5).某些惡性腫瘤:某些上皮系腫瘤如肺癌等可引起嗜酸細胞增高。

6).某些傳染病:急性傳染病時,嗜酸細胞大多減少,但猩紅熱時可引起嗜酸細胞增多。

(7).其他:風濕性疾病、腦腺垂體功能減低症、過敏性間質性腎炎等也常伴有嗜酸細胞增多。

2.嗜酸細胞減少(eosinopenia):

常見於傷寒、副傷寒初期,大手術、燒傷等應激狀態,後長期套用腎上腺皮質激素後,其臨床意義甚小。

嗜酸性細胞增多症

可以是原發 性也可繼發於基礎疾病。在美國,過敏性/特異反應性疾病是最常見的病因,呼吸道和皮膚疾病較為多見。嗜酸性細胞性藥物反應可能是無症狀的,或有多種症狀如間質性腎炎,血清病,膽汁淤積性黃疸,過敏性血管炎和免疫母細胞性淋巴腺病。最近,數百例的嗜酸性細胞增多---肌痛綜合徵的流行病研究,發現患者為了鎮靜或心理治療,使用過大量的L-色氨酸。複雜的症狀(嚴重的肌痛,腱鞘炎,肌肉水腫和皮疹)可持續數日到數月並見幾例死亡報告。有證據提示這些病損並非由於L-色氨酸所致,而是一種摻雜作用。幾乎任何組織的寄生蟲侵襲均可引起嗜酸性細胞增多症,然而原蟲和非侵襲性後生動物常不引發。

其他非寄生蟲感染可伴發嗜酸性細胞增多。癌腫(如霍奇金病)可引起嚴重的嗜酸性細胞增多。在非霍奇金淋巴瘤,慢性粒細胞白血病和急性淋巴細胞性白血病並不 常伴嗜酸性細胞增多,而實體腫瘤,卵巢癌可引起嗜酸性細胞增多。伴有循環免疫複合物增高和血管炎的結締組織疾病常並發嗜酸性細胞增多。常伴有濕疹的獲得性和先天性免疫性疾病可見嗜酸性細胞增多。嗜酸性細胞增多的肺浸潤(PIE綜合徵)這一名稱是指以外周血嗜酸性細胞增多和嗜酸性細胞肺部浸潤為特徵的多種臨床表現,然而病因常不明。 嗜酸性細胞增多的發生具有免疫反應的特徵:使用鏇毛(線)蟲初次刺激可引起一個初級的且相當低水平的反應;然而重複刺激導致一擴增的或繼發的嗜酸性細胞增多的反應。

嗜酸性粒細胞增多症的病因

1.變態反應性疾病支氣管哮喘、蕁麻疹、血管神經性水腫、血清病、異體蛋白或藥物過敏、花粉症(枯草熱)等都可引起嗜酸性粒細胞增多,一般為輕或中度增多。嗜酸粒細胞結構圖

2.寄生蟲病為引起嗜酸性粒細胞增多最常見的病因之一。原蟲(瘧原蟲、弓形蟲、肺囊蟲)、蠕蟲(蟯蟲蛔蟲、鉤蟲、鏇毛蟲絲蟲、肝毛細線蟲)、吸蟲(血吸蟲、肺吸蟲、中華分支睪吸蟲)、絛蟲以及疥蟲和穿皮潛蚤的感染均可引起嗜酸性粒細胞增多。一般說來,腸道中成蟲並不引起明顯嗜酸性粒細胞增多,蚴蟲移行時侵入各臟器,或腸道成蟲破壞腸黏膜時或寄生於腸道外組織的成蟲會引起嗜酸性粒細胞明顯增多。所以外周血中嗜酸性粒細胞增多時,大便中不一定能找到蟲卵。

3.藥物一些藥物如青黴素、鏈黴素、頭孢菌素、對氨水楊酸、磺胺、苯妥英鈉、氯丙嗪、肝精(肝浸膏)碘劑、金劑、粒-巨噬細胞集落刺激因子等可引起中度甚至重度嗜酸性粒細胞增多,臨床上可無藥物過敏的其他症狀。

4.感染某些感染如結核特別是淋巴結乾酪樣結核、貓抓病、傳染性單核細胞增多症、猩紅熱、多形性紅斑的急性期、愛滋病、念珠菌感染等都可使嗜酸性粒細胞增多。有的於感染極期嗜酸性粒細胞減少,而於恢復期暫時增多稱為感染後反跳性嗜酸性粒細胞增多嗜酸粒細胞病理圖

5.皮膚病濕疹、剝脫性皮炎、皰疹樣皮炎、天皰瘡銀屑病、紅糠疹、魚鱗癬等嗜酸性粒細胞可中度增多。

6.血液病慢性粒細胞白血病、真性紅細胞增多症、急性白血病、霍奇金病、非霍奇金淋巴瘤、血管免疫母細胞淋巴結病、惡性組織細胞病、系統性肥大細胞病、多發性骨髓瘤、γ重鏈病等可伴嗜酸性粒細胞增多。嗜酸性粒細胞白血病患者嗜酸性粒細胞重度增多,其形態亦異,表現為大小不一,顆粒粗大、分布不勻,並夾雜有嗜鹼性顆粒,胞質中可有空泡,核分葉過多或過少,或有Dǒhle小體應注意有的急性白血病細胞胞質呈金黃色、顆粒大,類似嗜酸性粒細胞,稱為假性嗜酸性粒細胞

7.腫瘤各種惡性腫瘤患者約0.5%伴有嗜酸性粒細胞增多,尤其是轉移至漿膜及骨者,分泌黏液上皮細胞來源者及有中心壞死灶的腫瘤。類癌亦可使嗜酸性粒細胞增多。8.風濕性疾病系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、皮肌炎、血管炎、結節性多動脈炎、舍格倫綜合徵等可有嗜酸性粒細胞增多常反映疾病的活動度類風濕關節炎伴嗜酸性粒細胞增多者除有嚴重關節畸形外,易發生關節外病變如血管炎胸膜炎、皮下結節,血中補體減低、類風濕因子滴度顯著增高。嗜酸性筋膜炎亦常致嗜酸性粒細胞增多。

9.內分泌疾病單一性腺垂體功能不全、腎上腺皮質功能減退症可見嗜酸性粒細胞增多。

10.嗜酸性粒細胞增生性淋巴肉芽腫多發生於青壯年男多於女。累及淺表淋巴結,表現為一組或多組或全身淋巴結腫大亦可累及皮膚、腮腺、乳腺、肌肉等形成腫塊,無骨嗜酸粒細胞病理圖骼病變。發病緩慢,病程長。皮膚瘙癢,色素沉著,可有丘疹狀角化增生。白細胞數正常或增多,分類:嗜酸性粒細胞常占10%以上,可高達77%對放射敏感,皮質激素治療亦有效個別患者可轉化為霍奇金病嗜酸粒細胞增多症需與朗漢斯細胞肉芽腫病(Langerhanscellgranulomatosis)相鑑別,後者一般發生於小兒及青少年多累及軟組織及骨骼,病變局限顯示有泡沫樣組織細胞增生伴嗜酸性粒細胞浸潤,而外周血中嗜酸性粒細胞一般不增多。

11.家族性嗜酸性粒細胞增多常染色體顯性遺傳,良性,同一家族中有多例。嗜酸性粒細胞增多終身存在,但健康狀況良好,不需治療。有報告合併再生障礙性貧血者有的尚有血小板減少和橈骨缺如也有家族性組織細胞增多伴嗜酸性粒細胞增多。

12.免疫缺陷綜合徵Wiskott-Aldrich綜合徵、高IgE血症、IgA缺乏症、Nezelof綜合徵、Wiss型及性聯合免疫缺陷及移植物抗宿主病等嗜酸性粒細胞可增多。

13.嗜酸性粒細胞增多綜合徵(esinophilia)為一組可急性、慢性、良性或惡性,累及一個或多個臟器,症狀、體徵有重疊的嗜酸性粒細胞增多的疾病的統稱。指特發性嗜酸性粒細胞增多綜合徵而言。

14.其他放射線照射,炎症性腸病、嗜酸性粒細胞性膀胱炎、嗜酸性粒細胞性膽囊炎、嗜酸性粒細胞性腦膜炎、特發性嗜酸性粒細胞增多綜合徵等。

其它輔助檢查

根據臨床表現、症狀、體徵結合病史、可選擇做抗校抗體、抗DNA、抗ENA血清學檢查,骨穿組織活檢、心電圖、X線、B超、CT、MRI等檢查。

編輯本段治療及預後

治療

嗜酸粒細胞增多症應以治療原發病為主,若由寄生蟲過敏引起,只要去除病因,不需特殊治療,預後就很好,若患者有臟器受損,則不管嗜酸粒細胞增多的程度,均應給予降低嗜酸粒細胞計數或阻斷嗜酸粒細胞效應的治療。此外,還要根據病情做出相應支持,對症處理。若由惡性腫瘤引起或是嗜酸粒細胞白血病,則預後差。

預後

與病因有關如寄生蟲、變應性、藥物等所致,只要去除病因,不需特殊治療,即可恢復。如是惡性腫瘤或嗜酸粒細胞白血病所致,則預後差