基本信息

中文學名卡地腐霉 真菌

真菌拉丁學名PythiumcarolinianumMatthews

參考文獻StudiesontheGenusPythium.p.71.1931;Middleton,Mem.TorreyBot.Club20(1):124.1943;Yu&Ma,Mycosystema,2:37.1989.

形態描述

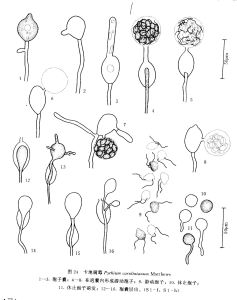

菌落在CMA上呈放射狀與玫瑰花狀的混合型。菌絲較細,粗1.8-6.9μm。孢子囊球形、卵形或梨形、頂生,偶爾間生或串生,球形孢子囊直徑為17-33(平均25.5)μm,卵形和梨形的孢子囊為30-35μm×20-30μm,平均30.5μm×25.6μm,頂端有一乳突,泡囊形成於乳突頂端;出管較短,長0.9-4.4μm,寬3.2-4.4μm;每個孢子囊可產生8-24或更多的遊動孢子;遊動孢子雙鞭毛、腎形,10.0-13.3μm×8.9-11.1μm,平均12.3μm×9.9μm;休止孢子直徑9.8-13.8(平均11.9)μm;孢子囊具層出現象,次生孢子囊產生於初生孢子囊之內或外;孢子囊有時直接萌發產生芽管。有性器官未見。生長環境和分布

生長溫度菌絲生長的最低、最適和最高溫度分別為12℃、36℃和40℃。中國分布土壤分離:北京(S1-f,S1-h,S2-s,S25,S59-3,S61-4);湖南長沙(S29-h);廣東江門(S276-y),新會(S43-A);雲南景洪(SM282-A)。

世界分布中國、烏克蘭、印度、美國、哥斯大黎加、俄羅斯。

討論

PythiumcarolinianumMatthews的孢子囊具乳突並具孢囊層出現象而與其鄰近種P.elongatumMatthews和P.intermediumdeBary相區別。P.carolinianum與P.undulatumH.E.Peterson頗相似,因它們均具乳突狀的孢子囊和孢囊層出現象,而且均未見到有性生殖。它們之間的主要區別在於前者的孢子囊為球形至橢圓形,泡囊具短柄;而後者的孢子囊為扁橢圓形或長橢圓形,泡囊無柄;兩者泡囊形成的部位也不相同。PythiumcarolinianumMatthews最初自美國北卡羅來納州的水綿Spirogyrasp.上分離出,後來又從美國和印度的植物殘體上分離出,在哥斯大黎加引起澳洲堅果macadamiaternifoliaF.Muell.幼苗根腐病。