形態特徵

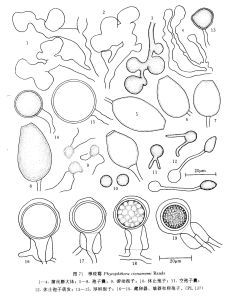

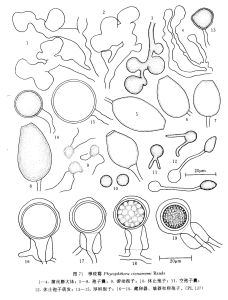

樟疫霉

樟疫霉在CA培養基上菌落綿絮狀,氣生菌絲中等到繁茂,邊緣不明顯。菌絲較直,粗3-7μm,具大量菌絲膨大體,初期多為不規則形或珊瑚形,後期多變為球形,頂生或側生,單生或簇生,直徑18-36(平均26.5)μm;在固體培養基上球形的菌絲膨大體占優勢,另外,有時還具有許多葡萄串狀的膨大體,但較少。孢囊梗不分枝,直接來源於菌絲,或為合軸分枝,寬2.0-3.0μm。孢子囊卵形或橢圓形,基部圓形,30-77μm×24-52μm,平均51.1μm×34.3μm,長寬比值為1.2-2.0,平均1.6,無乳突,頂部平展或稍加厚,開口寬9-14μm;在固體培養基上大小為30-66μm×19-40μm,平均43.2μm×26.6μm,長寬比值為1.6,遊動孢子從孢子囊頂部孔口直接放出或經泡囊釋出,孢子囊單個頂生或從空孢子囊基部層出。遊動孢子腎形,10-17μm×10-14μm,鞭毛長17-27μm。休止孢子球形,直徑10-15μm,萌發生芽管或形成小孢子囊;小孢子囊長卵形或橢圓形,12-17μm×8-10μm。厚垣孢子球形、近球形,頂生,直徑19-40(平均32.7)μm,有的柄具節狀膨大體。藏卵器球形,壁薄,無色,柄較粗,多為棍棒形,直徑21-54(平均31.3)μm。雄器矩形、柱形,圍生,單胞或雙胞,11-20μm×6-21μm,平均14.7μm×15.5μm。卵孢子球形,淡黃色,直徑19-50(平均29.2)μm,壁厚2.5-3.5μm,滿器或不滿器。

中國分布

鱷梨PerseaamericanaMill.:雲南西雙版納(PL137)。

刺槐RobiniapseudoacaciaL.:江蘇贛榆[HP31(A1),南京(P72)]。

黃世珏和王建國(1983)沈崇堯等(1989)和徐敬友等(1990)分別報導此菌在江蘇和北京為害刺槐。何漢興等(Hoetal.,1984a)、陸家雲等(1984)、陸家雲和鄭小波(1988)以及徐敬友等(1989,1990a)報導在江蘇、浙江、福建為害雪松Cedrusdeodara(Roxb.)D.Don、鱷梨和山茶CamelliajaponicaL.等。吳玲忠(1989)報導在上海地區為害茶屬Camelliasp.、鳳仙花ImpatiensbalsaminaL.、杜鵑花Rhododendronhy-bridumHort.、香樟CinnamomumcamphoraPresl和木瓜Chaenomelessinensis(Thouin)Koehne等。沈崇堯等(1989)首次在我國發現P.cinnamomiA2於茶花上。

在我國台灣,澤田(Sawada,1942)報導此菌寄生於李氏金雞納樹CinchonledgerinaMoens和金雞納樹C.succirubraPav.。張和喜(1977)、何漢興(Ho,1990)和蔡雲鵬(1991)報導此菌在台灣的寄主還有:鳳梨Ananascosmosus(L.)Merr.、山茶CamelliajaponicaL.、柑橘類、中美木棉Pachiramacrocarpa(CHAM.&Schlecht.)Schlecht.exBail.、鱷梨、杜鵑花屬Rhododendronsp.等。

世界分布

幾內亞、土耳其、馬爾加什、馬來西亞、中國、日本、薩伊、烏干達、烏拉圭、牙買加、比利時、巴貝多、巴西、巴布亞紐幾內亞、巴拿馬、以色列、加拿大、印度、印度尼西亞、聖克羅什、聖偉省提、古巴、西班牙、剛果、多米尼加、瓜地馬拉、庫克島、貝里斯、希臘、英國、法國、肯亞、羅得西亞、波多黎各、阿根廷、委內瑞拉、南非、南斯拉夫、喬治亞、玻利維亞、宏都拉斯、海地、美國、哥倫比亞、哥斯大黎加、愛爾蘭、荷蘭、秘魯、特立尼達、斐濟、菲律賓、薩爾瓦多、俄羅斯、葡萄牙、越南、象牙海岸、智利、喀麥隆、瑞士、義大利、紐西蘭、摩洛哥、澳大利亞、墨西哥、德國、尚比亞。

本種特點

PhytophthoracinnamomiRands分布甚廣,全世界約有70個國家、地區和島嶼均有報導,它侵染273屬900多種不同的寄主植物,A2交配型比A1交配型分布為廣,A1僅分布在中國、澳大利亞、美國、南非、馬爾加什和巴布亞紐幾內亞等地(Ribeiro,1978;Zentmyer,1980;Hoetal.,1983,1984;陸家雲、鄭小波,1989;徐敬友等,1989,1990a)。本種不同交配型的形態也有差異:A1交配型的孢子囊小,多為檸檬形;A2交配型孢子囊較大,多為倒梨形(Shepherdetal.,1974;Ho&Zentmyer,1977)。在美國夏威夷兩種交配型均有(Koetal.,1978;Ko,1979)。在我國東南沿海和台灣等省,A1和A2兩種交配型均有發現,江蘇、上海、浙江、福建以A1交配型占優勢。

PhytophthoracinnamomiRands並不是原產於美國加州或拉丁美洲的土壤里(Zent-myer,1976,1977),據信也不是原產於澳大利亞和紐西蘭(Newhook&Podger,1972),它是在18世紀引入這些地區的。但是,Shepherd等(1974)認為此菌是在一百多方年以前從新澳大利亞傳入紐幾內亞、西里伯斯(Celebes)地區的。Zentmyer(1976,1977)還認為P.cinnamomi是從馬來西亞凍澳大利亞地區在早年的航海和探險中,通過太平洋和美洲,伴隨植物材料和土壤首先傳入西半球的。他相信此菌是在19世紀末20世紀初,由夏威夷和中美洲的鱷梨和其他熱帶植物的引種而傳到美國加州的。柯文雄等(Koetal.,1978)研究了台灣此菌的交配型A1:A2=42:30,接近1:1,因此他們認為此菌起源於亞洲,中國台灣被包括在起源中心之內。

Royle&Hickman(1964)和Ho&Zentmyer(1977)都曾觀察到有些PhytophthoracinnamomiRands的雄器是雙細胞的,但我們研究的菌系(如PL137)的雄器卻為單細胞。

Hwangetal.(1978)報導PhytophthoracinnamomiRands在土壤中的壽命:厚垣孢子存活最久,孢子囊次之,遊動孢子最為短暫。