簡介

中華人民共和國國防部是中華人民共和國國務院的一個組成部門,是1954年9月第一屆全國人民代表大會第一次會議決議設立的,它是根據《中華人民共和國憲法》設立的一個部門。 根據《中華人民共和國憲法》規定,國務院領導和管理國防建設事業。國務院設立國防部,一切需要由政府負責的軍事工作,則經國務院作出相應決定,通過國防部或以國防部的名義組織實施。國防部在接受國務院領導的同時也接受中央軍事委員會的領導。需要國防部辦理的事宜,由總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部分別辦理。

中華人民共和國國防部是國務院的軍事工作部門。它的基本職能是:統一管理全國武裝力量的建設工作,如人民武裝力量的徵集、編制、裝備、訓練、軍事科研以及軍人銜級、薪給等。因此,國防部並沒有實際軍事指揮權

辦公地點

官方沒有公布國防部的名義上的地址。實際上,國防部的辦公地點即中央軍委機關的辦公地點。

八一大樓

八一大樓原來的中央軍委辦公廳大院在北京市西城區北海公園東側的景山前街20號(俗稱“三座門”——附近的大高玄殿原有三座牌樓),現在是“中央軍委辦公廳三座門接待處”,其禮堂的門廳現為中央軍委辦公廳文化活動中心“三座門藝術館”。

中央軍委在北京西山和玉泉山也有辦公地。

北京市海淀區復興路中國人民革命軍事博物館旁的八一大樓現在是中國軍方舉辦軍事外交會議、歡迎外國軍方領導人儀式、高級將領晉升授銜儀式等一些外事接待活動及禮儀活動的場所。

含義

國防是國家為防備和抵抗侵略,制止武裝顛覆,保衛國家的主權、統一、領土完整和安全而進行的軍事及與軍事有關的政治、經濟、外交、科技、教育等方面的活動。維護國家安全利益是國防的根本職能;捍衛國家主權、領土完整和防止外來侵略、顛覆,是國防的主要任務。

景山前街“三座門”的國防部原辦公樓

景山前街“三座門”的國防部原辦公樓國防是階級鬥爭的產物,伴隨著階級和國家的形成而產生,只要世界上有國家存在,國防就會存在。在人類社會發展的不同階段中,在不同階級專政的國家中,國防具有不同的特徵。奴隸社會和封建社會,國防的職能是將各階級維持在一定的“秩序”範圍之內;資本主義社會,國防的職能是用軍隊保護和擴大商品產生與貿易,對外進行瘋狂掠奪;人類歷史上誕生社會主義國家之後,國防有了新的階級內涵,其職能是確保各民族的平等生存、發展,抵抗外來侵略,維護世界和平。

衡量一個國家國防力量的強弱,軍事力量不是唯一標準,還涉及到這個國家的政治、經濟、文化、科技、外交等方方面面。尤其是人類歷史進入二十一世紀的今天,人類社會的一切都是建立在社會化大生產、大經濟的基礎上的,社會諸方面已經成為一個緊密相關的有機整體,國防只有成為這個有機整體的不可分割的一部分,才可能具有無窮的威力。因此,我們要樹立一個大國防觀,將國防建設放入整個國家乃至人類發展的大環境中進行思考、規劃。

現代國防是對傳統國防的繼承和發展,是一種全新的國防觀念和國防實踐活動。現代國防絕非單純的武力較量,而是在綜合國力的基礎上,以軍事手段為主,在政治、經濟、科技、外交、文化等多種手段配合下進行的總體較量。其基本特徵主要表現在三個方面:

綜合國力的體現

現代國防的主體是軍事力量,但它還包括與國防相關的非軍事力量,如政治、經濟、外交、科技、文化等等。此外,它不僅依靠國家的現實實力,還依靠國家的潛力,以及將潛力轉化為現實實力的能力。諸如國土面積、地理位置、自然資源、生產能力、人口數量和質量、科技和文化水平、交通運輸、通信狀況、國家政策、管理能力、國際關係和國際地位等。如何充分運用本國所具有的各種條件,並在戰時儘快而有效地使其轉化為戰爭能力,是一個國家綜合國力強弱的根本體現。

行為

現代國防既是一種國家行為又是一種國際行為

一個國家想要持續發展,首要的條件是鞏固國防,只有國防鞏固了,政府才能集中精力制定正確的政策,才能調動一切人力物力進行經濟建設,人民也才能安居樂業。然而,經濟全球化的發展趨勢,使得一個國家的發展也離不開國際環境,世界的和平與戰爭、經濟的繁榮與衰退,都是一個國家持續發展的相關因素,也也涉及到國防的方方面面,世界尤其是周邊國家局勢動盪,該國就得在國防方面給予更多的關注,如果別國武力相加,該國就必須進行國防動員,以迎接外來挑戰。由此可見,現代國防作為一種國家基本行為的同時,也日益成為一種國際行為。

多層次的目標

國際政治、經濟在現代國防上打下的烙印越來越深刻。由於各國的國家利益不同,特別是經濟利益不同,因此,所制定的戰略也各有千秋,再加上各國軍事實力和綜合國力的差異,就使得現代國防呈現出多層次的目標體系。

從範圍上,可分為自衛目標、區域目標和全球目標。由於本國在國土之外的經濟利益有限,加上自身實力不足,因此,只能將國防目標定位於最基本一個層次上,即自衛目標的國防,著眼於維護國家主權和領土完整。一些國家雖然在世界範圍都有自己的經濟利益,但不奉行擴張政策,或者軍事實力達不到全球範圍,所以,將防衛目標鎖定在本國及周邊區域,也就是說,區域目標國防在維護本國安全利益這個層次上再提高一步,努力為本國的發展創造一個良好的周邊環境,並擴大自衛的縱深和彈性。少數實力雄厚的國家,國家利益遍及全球,或者出於保護本國利益的目的,或者出於稱霸世界的企圖,將國防的目標對準世界,以維護世界和平、穩定和消除戰爭危險,或進行侵略擴張,將自己的意志強加給別國。

還可從內涵上對國防的目標層次進行分類。一種是基於保證國家生存、民族獨立型的國防,稱為生存目標;另一種是國家生存無憂,民族獨立無慮,國防的目標在於爭取一個適合國家發展的空間,稱之為發展目標。

總的來說,國防因國家性質、制度、國力及其推行的政策不同而具有不同的特徵。所有國防的著眼點都是捍衛和擴大國家利益。

組織機構

中華人民共和國建立後,1954年9月第一屆全國人民代表大會第一次會議決定設立國防部,隸屬於國務院,是國務院領導和管理國防建設事業的部門。其具體工作由中國人民解放軍總參部、總政治部、總後勤部分別辦理。1982年《中華人民共和國憲法》規定,國防部長由全國人民代表大會根據國務院總理的提名決定;在全國人民代表大會閉會期間,由全國人民代表大會常務委員會根據國務院總理的提名決定。先後任部長的有:彭德懷、林彪、葉劍英、徐向前、

1

1耿飈、張愛萍、秦基偉、遲浩田、曹剛川。

國防部是最高軍事行政機關,全國負責國防建設,有關作戰指揮事宜通常由最高軍事指揮機關實施;有的是最高軍事指揮機關;有的既是最高軍事行政機關,也是最高軍事指揮機關;有的只負責軍事預算、軍工生產、裝備採購等行政事宜;有的只負責軍事方面的外交事宜。在隸屬關係上,多數屬政府(內閣)首腦領導,有的則直屬武裝力量最高統帥。

在組織上,一般設部長1人,副部長若干人,部長通常是政府(內閣)首腦兼任;部內一般設有參謀、武器裝備研製發展、後方勤務等機關,有的還設有政治工作機關和其他諮詢、協調工作等部門。在世界各國的國防部中,法國國防部人數較少,機構較精幹。其下設三軍參謀部和陸軍、海軍、空軍三個軍種參謀部以及武器裝備部等單位;國防部長在總理領導下負責防務工作。設部長、第一副部長各1人,副部長2~4人,全由文官擔任,下轄20多個業務部門。

軍委總部領導

中央軍委主席:習近平

胡錦濤

胡錦濤中央軍委委員:梁光烈陳炳德李繼耐廖錫龍常萬全 靖志遠 吳勝利 許其亮

總參謀部

總參謀長:

陳炳德(上將)

副總參謀長:

葛振峰(上將)

馬曉天(上將)

孫建國(中將)

侯樹森(中將)

總長助理:

戚建國(少將)

陳 勇(少將)

總政治部

主任:

李繼耐(上將)

副主任:

劉永治(上將)

孫忠同(上將、兼軍委紀委書記)

劉振起(上將)

賈廷安(中將)

主任助理:

杜金才(中將)

許耀元(中將)

歷任國防部長

第一任:彭德懷

第二任:林彪

第三任:葉劍英

第四任:徐向前

第五任:耿 飈

第六任:張愛萍

第七任:秦基偉

第八任:遲浩田

第九任:曹剛川

第十任:梁光烈

第十一任:李繼耐

國防建設

國防建設指的是指為國家安全利益需要,提高國防能力而進行的各方面的建設。包括精神和物質兩個方面的建設。是國家建設的重要組成部分。國防建設的內容主要包括:武裝力量建設:戰場建設,人力物力的多種動員準備:邊防、海防,空防和人防建設,戰略物資的儲備,國防工業建設和國防科學技術研究:對人民民眾和學生進行國防教育和軍事訓練,發展國防體育事業,建立,健全國防法規體系:軍事理論研究,發展軍事科學,制定並完善符合實際的戰略戰術原則:後備力量的建設,以及與國防相關的鐵路、公路、水運、民航、郵電、能源、水利、造林、氣象、衛生、航天等方面的建設。重點是武裝力量建設。

民兵

概述

是指不脫離生產的民眾武裝組織。通常是國家或政治集團的武裝力量的組成部分,常備軍的助手和後備力量。有的則同預備役相結合,既是武裝力量的組成部分,又是預備役的一種組織形式。我國民兵是中國共產黨領導的民眾武裝組織,是中華人民共和國武裝力量的重要組成部分,是中國人民解放軍的後備軍,是鞏固基層政權、維護國家安全與社會穩定的一支重要力量,是進行現代條件下人民戰爭的基礎。

民兵臂章

民兵臂章由來

我國民兵產生於第一次國內革命戰爭時期,伴隨著中國革命和建設進程不斷發展壯大,始終是我黨領導的“三結合”武裝力量的重要組成部分。革命戰爭年代,民兵為人民解放、民族獨立和新中國的建立做出了巨大的貢獻。新中國成立後,民兵在建設祖國、保衛祖國中發揮了重大作用。我國國防法規定:“中華人民共和國武裝力量,由中國人民解放軍現役部隊和預備役部隊,中國人民武裝警察部隊和民兵組成。”這就從法律上確立了我國民兵在武裝力量體制中的戰略地位。新時期,我國民兵建設取得了重大成績。民兵的作用主要表現在三個方面:參加社會主義現代化建設,帶頭完成生產任務;擔負戰備勤務,保衛邊疆,維護社會治安;隨時準備參軍參戰和支前,抵抗侵略,保衛祖國。

我國民兵實行在國務院、中央軍委領導下的組織領導體制。全國的民兵工作在國務院、中央軍委領導下,由總參謀部主管;各大軍區按照上級賦予的任務負責本區城的民兵工作;省軍區、軍分區和縣(市)人民武裝部是本地區的民兵領導指揮機關;鄉、鎮、部分街道和企事業單位設有人民武裝部,負責民兵和兵役工作。地方各級人民政府,對民兵工作實施原則領導,對民兵工作實施組織和監督。

我國實行普遍民兵制。兵役法規定,我國“凡18歲至35歲符合服兵役條件的男性公民,除應徵服現役的以外,編入民兵組織服預備役。”“根據需要,吸收女性公民參加基幹民兵。”根據普遍民兵制的要求,凡具有中華人民共和國國籍的公民,不分民族、種族、性別、職業、宗教信仰、教育程度、財產狀況和居住期限,只要符合民兵條件,都有義務依照這一規定參加民兵組織。國家機關、社會團體和企業事業單位是一種依法成立並以自己的名義享有國防權利和承擔國防義務的社會實體,這些組織都有義務支持建立和發展民兵組織、參加民兵建設。普遍民兵製作為一項基本的軍事制度,是毛澤東人民戰爭思想在新時期國防建設中的具體體現。打贏現代技術特別是高技術條件下的局部戰爭,我們仍然需要依靠人民戰爭的整體威力。我國民兵作為動員民眾、武裝民眾的主要組織形式,只有保持它的普遍性、民眾性,才能將人民戰爭之深厚偉力根植於人民民眾之中。實行普遍民兵制,將符合條件的適齡公民最大限度地保留在民兵組織之中,有利於堅持傳統的民兵制度,使我黨我軍這一寶貴的財富得以繼承和發展;有利於形成具有我國特色的強大的後備力量動員基礎,以應付各種規模和形態的戰爭對力量的需求;有利於通過民兵工作的影響,輻射增強全民的國防觀念。

分類、編組

民兵區分為基幹民兵和普通民兵。28歲以下退出現役的士兵和經過軍事訓練的人員,以及選定參加軍事訓練的人員編入基幹民兵組織。其餘18~35歲符合服兵役條件的男性公民,編入普通民兵組織。女民兵只編基幹民兵,人數控制在適當的比例內。陸海邊疆、少數民族地區和城市有特殊情況的單位,基幹民兵的年齡可適當放寬。民兵的編組是將符合參加民兵條件的公民,根據人數,按班、排、連、營、團等建制序列分別編入所在單位的民兵組織之中。

訓練

民兵幹部和基幹民兵的訓練原則上由縣(市、區)人民武裝部組織實施。根據訓練大綱的要求,幹部訓練時間為30天,一般在一年內完成;民兵訓練時間為15天,一次完成。通過訓練,幹部具備相應的軍事技能和組織指揮能力,並提高開展本職工作的能力;民兵學會使用手中武器裝備,掌握基本軍事技能;分隊能擔負一般戰鬥任務。民兵幹部主要進行本級指揮和教學法訓練,基幹民兵,主要進行技術和戰術基礎訓練。專業技術兵的訓練時間,根據需要適當延長,一般比步兵訓練時間多一些。為適應訓練發展的需要,全國目前已建設了許多縣級民兵訓練基地,民兵大部分基地實施集中訓練。根據需要,還組建了一批專業技術訓練中心。這些基地和中心都達到了能吃、能住、能訓練的要求。在訓練手段上,大力推廣電化教學和模擬訓練,實施形象、直觀教學,訓練質量有較大提高。在訓練中注意突出重點,民兵幹部、應急分隊和專業技術分隊的訓練得到了進一步加強。

在新世紀、新階段,堅持在積極推進中國特色軍事變革中提高民兵建設的整體質量,是時代賦予民兵建設的一項新的任務。質量是民兵建設的核心和靈魂,提高質量是深化民兵改革的根本目的。近年來,我國民兵建設堅持在改革中提高質量、在創新中尋求發展,創造了許多成功經驗。特別是黨中央、國務院、中央軍委下發的一系列檔案指示,科學揭示了新形勢下民兵質量建設的基本規律,系統提出了新世紀、新階段深化民兵工作改革的對策措施,解決了民兵建設與發展中的一系列深層次問題。我們要準確把握檔案精神,拓展民兵建設的思路,加大改革力度,加快發展步伐,努力提高民兵建設總體質量。

《中華人民共和國兵役法》第三十六條規定,民兵是不脫離生產的民眾武裝組織,是中國人民解放軍的助手和後備力量。民兵的任務是:

(一)積極參加社會主義現代化建設,帶頭完成生產和各項任務;

(二)擔負戰備勤務,保衛邊疆,維護社會治安;

(三)隨時準備參軍參戰,抵抗侵略,保衛祖國。

預備役

概況

是指國家平時以退役軍人、民兵為基礎、現役軍人為骨幹組建起來的戰時能夠迅速轉化為現役部隊的武裝力量。通常分為軍種和兵種預備役部隊。預備役包括軍官預備役和士兵預備役。公民在服預備役期間,定期參加軍事訓練,執行軍事任務,並隨時準備應徵服現役。中華人民共和國於1955年開始建立預備役制度。1984年頒布《中華人民共和國兵役法》規定民兵與預備役相結合。士兵預備役分2類:第一類,包括基幹民兵和經過預備役登記的28歲以下的退伍士兵與軍外專業技術人員;第二類,包括普通民兵和經過預備役登記的18~35歲的男性公民。軍官預備役包括退出現役轉入預備役的軍官,授予預備役軍官軍銜的退伍士兵、專職人民武裝幹部、民兵幹部和經過軍事訓練考試合格的高等院校畢業學生,以及確定服軍官預備役的非軍事部門的幹部和專業技術人員。各類預備役軍官,按照規定服預備役已滿最高年齡者,即退出預備役。

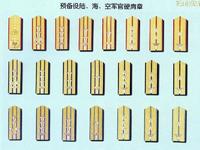

預備役軍銜硬肩章

預備役軍銜硬肩章歷史

我國的預備役部隊組建於1983年3月。分軍種和兵種預備役師、團,列入中國人民解放軍建制序列,授予軍旗和番號,執行中國人民解放軍條例、條令。基本任務是:努力提高部隊的軍政素質,不斷增強現代條件下快速動員和作戰能力;切實做好戰時動員的各項準備工作,隨時準備轉為現役部隊,執行作戰任務;積極參加社會主義建設,在物質文明和精神文明建設中,發揮骨幹帶頭作用。

預備役師、團實行統一編制,通常按地區編組,由預備役軍官和士兵組成,配備一定數量的現役軍人作骨幹,建有精幹的師、團機關,負責組織計畫、訓練和武器裝備管理工作。除配有一定數量的訓練武器裝備外,作戰所需的武器裝備有計畫地儲存在就近的國防倉庫。建有各項規章制度,每年進行一次組織整頓和人員調整,並建有訓練基地。軍事訓練,由軍區、省軍區、軍種、兵種按照總參謀部制定的訓練大綱組織實施。

1995年5月10日,第五屆全國人大常委員會第13次會議通過《中華人民共和國預備役軍官法》,預備役軍官軍銜設3等8級(在軍銜前冠以“預備役”),預備役軍官最高軍銜為預備役少將。第一批預備役軍官於1996年8月1日起佩帶軍銜肩章、符號,其軍銜肩章使用現役軍官肩章外形式樣、底面顏色和銜級標識,外端加綴代表預備役的“Y”字型標誌。預備役士兵則不授予軍銜。

作用

預備役部隊是加強軍隊後備力量建設、保障戰時迅速擴編軍隊的重要組織形式。預備役人員按地區編組,配有武器裝備,對訓練時間、訓練內容、戰時任務及其隸屬關係等都有明確的規定。預備役是一支訓練有素,戰鬥力較強,戰時能夠迅速成建制地轉化為現役部隊,參加作戰。世界上許多國家都把組建預備役部隊視為增強軍隊後備力量的重要手段。

預備役部隊在現代化國防和戰爭中占有重要的地位,引起了世界上越來越多國家的重視;預備役部隊的數量也開始逐漸增多,武器裝備不斷改進,軍事訓練進一步加強,與現役部隊的差距也越來越小,並且開始在現代戰爭中扮演著越來越重要的角色。

國防生

國防生是指根據部隊建設需要,由軍隊依託地方普通高校從參加全國高校統一招生考試的普通中學應屆高中畢業生中(含符合保送條件的保送生)招收的和從在校大學生中選拔培養的後備軍官。國防生在校期間享受國防獎學金,完成規定的學業和軍政訓練任務並達到培養目標,取得畢業資格和相應學位後,按協定辦理入伍手續並任命為軍隊幹部。

選擇

國防生具有普通大學生和未來軍官的雙重身份。招收國防生的高校大多數是重點大學。這些地方院校的教學設施、師資水平高于軍校,國防生可在此接受優質的教育。國防生與軍隊有關單位簽訂協定後,在校期間還可享受由軍隊提供的國防獎學金。國防生完成學業後將統一入伍成為軍官。

軍政訓練

國防生除完成高校規定的學習外,還要接受軍隊和高校組織的軍政訓練。軍政訓練包括軍政理論課、日常訓練和假期集中訓練。軍政訓練納入高校教學內容,作為國防生必修課或者必選課計算學分。國防生軍政訓練成績記入學生成績檔案,畢業時要達到規定的標準和要求。

選拔的基本條件

選拔的對象必須是參加全國統一考試錄取或符合保送條件被保送入學的在校本科生或全日制研究生。其條件是:

1、擁護黨的基本路線,忠於祖國,熱愛軍隊,志願獻身國防事業;

2、道德品質優良,模範執行大學生守則和有關規章制度;

3、學習勤奮,完成規定的課程,主幹課程學習成績良好以上;

4、年齡條件:大學本科生、碩士研究生和博士研究生畢業時的年齡分別不超過25,30,35周歲;

5、在同等條件下,優先選拔黨員、學生幹部、三好學生。

6、身體健康,符合軍隊院校招收學員體格檢查標準。

享受社會義務性獎學金(已定向培養)的學生不在選拔範圍之內。

符合條件者可以申請報名,經過組織推薦,填寫《國防生資格審查登記表》,接受政審、面試和體檢。

政審、面試和體檢合格者經組織審批後確定為國防生。國防生必須簽訂《國防獎學金協定書》。

招生程式

①學生填報國防生志願(學校對報考國防生分專業設有專門的志願代碼)。

②政審、面試、體格軍檢與軍隊院校招收學員有關程式同步進行。

③國防生的錄取批次定為提前批。

雙擁

“雙擁”即指地方擁軍優屬,軍隊擁政愛民。

由來

“雙擁”工作是抗日戰爭時期首先在延安興起的。1943年春節期間,黨中央所在地陝乾寧邊區政府主席林伯渠、副主席李鼎銘,公布了《擁護軍隊決定》和《邊區政府關於擁軍運動月的指示》,確定了1月25日—2月25日為擁軍運動月,重新修訂公布了《優待抗日軍人家屬條例》。1月25日,八路軍留守兵團司令部、政治部發出了《關於擁護政府愛護人民的決定》,確定2月5日—3月4日為擁政愛民運動月,公布了我軍歷史上第一個擁政愛民公約。從此,“雙擁”活動就這樣在陝甘寧地區轟轟烈烈地開展起來。1943年10月11日,毛主席親自起草,中共中央政治局發布指示,明確要求各根據地都要豪不例外地開展擁政愛民和擁軍優屬的大規模的民眾運動,從而使“雙擁”活動從延安發展到各個解放區。

優撫

yōu fǔ

動詞

優待和撫恤的簡稱。在中國,指國家和社會對為人民利益作出犧牲或有特殊貢獻者給予的良好待遇。包括精神和物質兩方面,即給予政治榮譽或精神安慰的同時,予以錢物等照顧。現特指對革命烈士家屬等優撫對象的優待撫恤。

國防教育

國防理論

主要內容

一、明確了保衛和建設國防的目標與任務。毛澤東在建國前夕就指出,“我們的國防將獲得鞏固,不允許任何帝國主

了解徵兵政策

了解徵兵政策義者再來侵略我們的國土”;“加強人民的陸海空軍,鞏固國防,保衛領土主權完整,反對任何帝國主義國家的侵略”。1949年10月,毛澤東明確指出全國國防的重點和華北、華東、東南各地區的國防重點,運籌戰略力量,建立了強大的國防部署。還規定了第一、二、四野戰軍準備支援上述地區的兵力。美國發動了侵朝戰爭後,毛澤東除運籌抗美援朝的戰略力量外,為防止帝國主義侵略和蔣軍登入襲擊,又適時運籌戰略力量加強華東、東南地區的國防部署。為制止印軍蠶食中國領土,毛澤東於 1962年10----l1月,指導中國邊防部隊進行了中印邊境自衛反擊作戰,擊退了進犯的印軍 ;1969年 3月,取得了珍寶島反擊作戰的勝利,並加強了“三北”地區的國防力量;1974年取得了西沙群島自衛反擊作戰的勝利,保衛了祖國的領土,捍衛了民族尊嚴和國家利益,積累了寶貴的經驗。

二、實行積極防禦的戰略方針。為防禦帝國主義的侵略,保衛祖國,20世紀 50年代中期,毛澤東領導制定了積極防禦的戰略方針。其基本原則是,人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人;從軍事、政治、經濟、科技、外交上,採取各種戰略舉措,加強國防力量,力圖制止或推遲侵略戰爭的爆發;若敵人對中國發動侵略戰爭,中國軍民將在全民皆兵的基礎上,進行全面的人民戰爭,適時將戰略防禦轉入戰略進攻,徹底消滅侵略者。

三、建設強大的國防軍。在建國前後,毛澤東反覆指出,我們將不但有一個強大的陸軍,而且有一個強大的空軍和一個強大的海軍。中國必須建立強大的國防軍。要迅速把我軍提高到足以在現代化的戰爭中取勝的水平。從 1949年到 1950年,建立了海軍、空軍、炮兵、裝甲兵、防空部隊、工程兵部隊等軍種、兵種,50年代建立了防化學兵、通信兵、鐵道兵,60年代建立了第二炮兵,實現了由單一陸軍向諸軍種、兵種合成軍隊的轉變。創辦了軍事院校,形成了現代化教育體系。

四、建立獨立完整的國防工業體系。毛澤東指出,在過去一百多年的時間裡,“全世界幾乎一切大中小帝國主義國家都侵略過我國” ,其原因是 “社會制度腐敗”,“經濟技術落後” 。今後若不改變經濟技術落後的狀態, “挨打是不可避免的”。“我們一定要加強國防,因此,一定要首先加強經濟建設”。要按照“以我為主”、“自力更生為主,爭取外援為輔”、“軍民兼顧”、平戰結合的方針發展國防工業,並使其服從經濟建設。從 50年代起,先後建立了以周恩來為主任的兵工委員會和中共中央十五人專門委員會,軍委科學技術委員會和六個國防工業部等領導機構。到70年代,已基本上建立起一個獨立的完整的國防工業體系,爾後不斷完善,為加速國防現代化建設奠定了堅實的基礎。

五、發展現代軍事科學,促進國防現代化建設。1953年毛澤東指出,“為了保衛祖國免受帝國主義者的侵略”,依靠過去較為落後的裝備和戰術是不夠的了,“我們必須掌握最新的裝備和隨之而來的最新的戰術”。1955年提出了要“鑽現代化的國防”、“要鑽原子能”的號召。毛澤東反覆強調,發展軍事科學,不能走外國技術發展的老路,跟在別人後面爬行。必須打破常規,採取先進技術,在一個不太長的歷史時期內,把我國建設成一個社會主義的現代化的強國。提出了加強軍事理論研究,編寫戰鬥條令,發展常規武器,搞點核子彈、氫彈和人造衛星的歷史任務,取得了偉大的成就。

六、建立了強大的國防防禦體系。為了防禦帝國主義的侵略,毛澤東指出,“頭腦里要有個戰略設防思想”。基本內容包括:明確主要敵人,從而規定主要戰略方向和國防重點地區;實行重點設防、重點守備的原則,把強大的野戰軍放在便於機動的地方,以實施機動作戰,進行重點打擊;建設國防工程體系,在重點地區建設堡壘地帶;在縱深地區做點防空降、防空襲工事 ;深挖洞,廣積糧;在房子底下挖洞,各家連通;要到處修地道,準備打地道戰 ;守土有責,要加強地方武裝和民兵建設,實行全民皆兵制度,各省、地、縣都要建立地方武裝,民兵建設要做到組織、政治、軍事三落實,做到召之即來,來之能戰,戰之能勝;要準備打史達林格勒式的大城市防禦戰,不讓敵人長驅直入,等等。

七、建立強大的戰略後方體系。毛澤東在 60年代提出全國要摘大後方,各個戰區和各個省都要搞自己的大後方。把大三線作為國家的總後方,小三線作為各個省或大區的後方,從“三五”計畫開始,集中力量建設大三線,經過十幾年的努力,在西南、西北地區建立起獨立的戰略後方基地。還重視加強戰略物資、武器生產設備和兵員的戰略儲備,以利備戰、備荒、為人民。

戰略轉型

面對新形勢新任務,推動空軍建設又好又快發展要加速推進戰略轉型,實現關鍵領域的跨越突破。

國家利益的新發展、安全形勢的新變化,使中國國防和軍隊現代化建設面臨新的形勢和任務,空軍建設和發展也處在關鍵時期。

著眼有效履行新世紀新階段軍隊歷史使命,推動空軍建設又好又快發展,首先必須加強思想政治建設,確保人民空軍永遠聽黨指揮。

其次,要加速推進空軍戰略轉型,促進空軍全面建設科學發展。文章提出要建設一支與中國國際地位相稱、與維護國家安全相適應,全面遂行戰略戰役任務、有效履行解放軍歷史使命,“空天一體、攻防兼備”的現代化空軍,必須加速戰略轉型,加強戰略預警、戰略打擊、戰略投送和戰略威懾能力建設,實現由機械化向信息化轉變。另外,要堅持發展、準備和建設“三位一體”的總體布局,實現關鍵領域的跨越突破。

再次,要深化和拓展軍事鬥爭準備,大力提升核心軍事能力。文章認為,要加快以信息化為主導的武器裝備建設,構

建與使命任務相適應、懾戰並重的新一代裝備體系。努力打造適應空軍現代化建設需要的人才方陣。全面增強應對多種安全威脅、遂行多樣化軍事任務的綜合保障能力。不斷拓展和深化對外軍事交流與合作,借鑑有益經驗,促進觀念變革,樹立良好國際形象。

另外,要加強依法治軍、從嚴治軍,不斷提高部隊正規化建設水平。文章指出,要牢固樹立安全發展理念,大力推進現代科學管理,突出重大安全問題防範,堅決防止重大安全問題發生。堅持以人為本,深入研究新形勢下空軍部隊管理工作的特點和規律,努力提高部隊管理工作的科學化、規範化和法制化水平。

最後,要以改革創新精神全面加強空軍部隊黨的建設,不斷增強各級黨組織的創造力、凝聚力、戰鬥力。

國防歷史

歷史

我國國防的歷史源遠流長。公元前21世紀,伴隨著奴隸制國家夏的出現,作為抵禦外來入侵和討伐他國的工具──國防便產生了。在人類社會的歷史長河中,神州大地先後經歷了奴隸社會、封建社會、半殖民地半封建社會和社會主義社會。國防也經歷了無數個強盛與衰落的交替,從而給我們留下了寶貴的國防遺產和深刻的歷史教訓。

古代國防

我國古代的國防是指從公元前21世紀夏王朝的建立到1840年鴉片戰爭,共經歷了近四千年的漫長歷史。其間,中華民族經歷了無數次戰爭的錘鍊,形成了強大的民族凝聚力,培育出了自強不息、前仆後繼、不畏強暴、衛國禦敵的尚武精神,最終成為一個多民族的大疆域國家。

古代的國防政策和國防理論

大約公元前21世紀,中國古代社會開始由原始氏族公社制社會進入奴隸制社會,出現了國家。從此,作為抵禦外來侵犯和征伐別國的武備——國防的雛形便函產生了。隨後的幾千年征戰中,為保家衛國,逐漸形成了我國古代的國防政策和國防理論。

春秋戰國時期,由於各諸候國之間連年征戰,使國防觀念迅速得到強化,雖然當時的諸子百家在政治和哲學主張方面各放異彩,但在國防方面卻甚至一致。形成了諸如“義戰卻不非戰”、“非攻兼愛卻不非誅”“足食足兵”、“以正治國,以奇用兵”、“富國強兵”“文武相濟”、“尚戰、善戰、慎戰”、“不戰而屈人之兵”等思想,表明春秋戰國時期對武備和國防的重視,而且國防思想已經上升到理論的高度,全面奠定古代軍事思想的基礎,標誌我國古代軍事思想在這個時期已經基本成熟。主要表現體現在:軍事學術極為活躍。現存最早、影響最深的奠基之作《孫子兵法》,就是這個時期的傑出代表作。其他影響較大的還有《吳子》、《孫臏兵法》、《司馬法》、《尉繚子》、《六韜》等十多部。在幾千年的軍事歷史中一直被視為兵學經典的7部著作中,就有5部產生在這個時期。諸子百家的大量的軍事論述,共同形成了我國軍事學術史上的第一個高峰,為我國國防理論打下了堅實的基礎。在此基礎上也形成較為完整的戰爭觀,並提出了普遍的戰爭指導原則。如孫子的“知彼知已,百戰不殆”、“示戰先算”、“伐謀伐交,不戰而勝”、“以智使力”等指導原則。這些指導原則概括精闢,到現在仍具有極為重要的指導意義。總結出一整套治軍方法,形成了比較合理的軍隊編制結構;重視改善武器裝備,研製出種類繁多的兵器裝備,明確提出把軍隊的教育訓練當作治軍的首要任務,以此來提高部隊的素質。

歷史進入秦、漢、隋、唐、五代時期,中國國防建設有了進一步的發展。

公元前230年至前221年,秦國經過10年的統一戰爭,先後兼併六國,結束了歷史上的長期分裂局面,第一次建立起中央集權的封建國家,標誌著中國封建社會進入一個新的歷史階段。隨後的唐、漢兩是中國封建社會的盛世,軍事上也、處於開疆拓土的鼎盛時期。至公元10世紀中葉的近1300年間,中國古代國防政策和國防理論得到了進一步的豐富的發展。主要表現在:開始全面整理兵書,初步形成古代軍事學術體系。通過三次大規模的整理,形成了研究軍事戰略的“兵權謀”,研究戰役、戰術的“兵形勢”,研究軍事天文、氣象的“兵陰陽”,研究兵器、裝備的製造和運用技巧的“兵技巧”,共四大類,構成一個較為完整的軍事學術體系。另外,戰略思想趨於成熟,戰略防禦思想得到進一步完善。

宋朝至清朝前期,是中國封建地主階級沒落時期,但軍事上進入冷、熱兵器並用時代,因此,國防政策和國防理論上也有相當的發展。武學開始納入國家教育體系。北宋初期採用了以文制武,將中從御,結果導致了重文輕武,國防衰落。宋仁宗時期,開辦了“武學”,後又設武舉,為軍隊培養、選拔了大批軍事人才,同時也繁榮了軍事學術。明清兩朝將武舉推向更深層次,甚至出現文人談兵、武人弄文的局面,大量軍事著作面世,軍事思想研究向體系化發展。

從總體上來說,我國古代國防理論主要有:“以民為體”,“居安思危”的國防指導思想;“富國強兵”,“寓兵於農”的國防建設思想;“愛國教戰”,“崇尚武德”的國防教育思想;“不戰而勝”,“安國全軍”的國防鬥爭策略等。在這些思想和策略的指導下,華夏大地消除了無數次外敵入侵帶來的戰禍,為中華民族的繁衍生息,國家的發展提供了基本的生存條件,甚至使國防曾出現過“中國既安,四夷自服”的輝煌。

古代的兵制建設

兵制即我們常說的軍事制度,也稱軍制。是國家或政治集團組織、管理、維持、儲備和發展軍事力量的制度。我國古代的兵制建設主要包括軍事領導體制、武裝力量體制和兵役制度等內容。

在軍事領導體制上,夏、商、西周時期,一般由國王親自掌握和指揮,沒有形成專門的軍事領導機構。春秋末期,實現將相分權治國,以將(將軍)為主組成軍事指揮機構。戰國時期,將軍開始獨立統兵作戰。秦國一統天下之後,設立了專門管理軍事的機構,太尉為最高的軍事行政長官。隋朝設立了三省六部制,設兵部專門主管軍事。宋朝則設定樞密院作為軍事領導的最高機構,主官用文官擔任,主要目的是防止“權將”擁兵自重。樞密院有權調兵卻無權指揮,將軍有權指揮卻無權調兵,形成樞密院和將軍的相互牽制的局面。各朝代在軍事領導體制方面的做法雖各有千秋,但皇權至上,軍隊的最終調撥使用大權始終是掌握在皇帝手中的。

在武裝力量體制上,秦朝之前武裝力量結構單一,一個國家通常只有一支國家的軍隊。從秦朝開始,國家的政治制度逐漸完善,生產力不斷發展,因而,各個朝代根據國家的狀況和國防的需要以及駐防地區和擔負任務的具體情況,將軍隊區分為中央軍、地方軍和邊防軍三種,並對軍隊的編制體制、屯田戍邊、兵役軍賦、軍隊調動、軍需補給、驛站通道、軍械製造和配發等都做了具體的規定,並以法律的形式頒布執行,如唐代的《衛禁律》、《軍防令》等。

在兵役制度上,隨著各個歷史時期的政治、經濟、人口狀況和軍事需要而發展變化。奴隸社會時期,生產力低下,人口稀少,戰爭規模小,主要實行兵民合一的民軍制度。封建社會時期,民軍制度逐漸演變為與當時歷史條件相適應的兵役制度,如秦漢時期的徵兵制、三國兩晉南北朝時期的世兵制、隋唐時期的府兵制、宋朝的募兵制、明朝的衛所兵役制等。

古代的國防工程建設

我國古代為抵禦外敵的侵犯,鞏固邊海防,修築了數量眾多、規模龐大的國防工程。如城池、長城、京杭運河以及海防要塞等。

我國古代國工程防建設中,城池的建設時間最早、數量最多。城池建築最早始於商代,隨後,城池建設規模不斷擴大,結構日益完善,一直延續到近代。因此,在我國古代戰爭中,城池的攻守作戰成為主要的樣式之一。

長城是城池建設的延伸和發展。春秋戰國時期長城的建築已經開始,秦始皇統一六國之後,為了鞏固國防,防禦北方匈奴的南侵,於公元前214年開始將秦、趙、燕三國北部的長城連為一個整體,形成西起臨洮(今甘肅岷縣),北傍陰山,東至遼東宏偉工程。後經各朝代多次修建連線,至明代形成了西起嘉峪關,東至山海關,全長12700餘里的萬里長城。

京杭大運河是我國古代興建的偉大水利工程。隋煬帝時期,徵調大量人力物力,將原有的舊河道上拓寬和連貫,形成運河北起通州(今北京通州區)、南至杭州,全長1794公里的大運河,把南北許多州縣連成一線,成為軍事交通和“南糧北運”的大動脈,具有重大的軍事和經濟作用。

古代海防建設是從明朝開始的。14世紀,倭寇頻繁襲擾我沿海地區,明朝在沿海重要地段陸續修建了以衛城、新城為骨幹,水陸寨、營堡、墩、台、烽堠等相結合的海防工程體系,為抗擊倭寇的入侵起到了重要作用。

古代國防的興衰

代國防的興衰是與各朝代的政治、經濟、軍事狀況密切相關的。縱觀我國幾千年的國防史,我們不難發現,當統治階級處於上升時期,政治開明,經濟繁榮,軍事強大,民族團結,國家統一的時候,國防就強盛;當統治階級走下坡路,政治腐敗,經濟衰落,軍事孱弱,民族分裂,國內混亂的時候,國防就削弱,就崩潰。

從整個歷史來看,我國古代前期,即從春秋戰國到秦漢、盛唐,國防日趨發展,不斷強盛以至於發展到鼎盛。其後期,即從中唐到兩宋、到晚清,我國國防便日趨衰敗,以至於一觸即潰,不可收拾。其間,雖然盛唐之前有兩晉的糜爛,中唐以後有明清中前期的振作,但從整體上來看,我國古代國防事業的基本趨勢是由弱到強,再從強盛走向衰落。

從漢、唐、明、清等幾個大的歷史朝代看,國防事業也都是由興而盛,由盛及衰。其間固然不乏極盛之前的短暫衰落,衰敗之後的一時復興,但終其一朝由盛及衰的基本趨勢是沒有改變的。

近代國防

我國近代的國防是孱弱、衰敗和屈辱的。1840年西方殖民主義者憑藉船堅炮利的優勢,攻破了清王朝緊鎖的厚重國門,對中華民族實行殘酷的殖民統治。在西方殖民主義者的侵略面前,腐朽的統治者卻奉行的國防指導思想卻是“居安思奢”,“賣國求榮”;執行的國防建設思想乃是“以軍壓民”“貧國臃兵”;倡導的國防教育思想卻是“愚兵牧民”,“莫談國事”;制定的國防鬥爭策略甚至是“不戰而敗”,“攘外必先安內”。其結果是有國無防,國家淪為殖民地半殖民地,人民慘遭蹂躪和屠殺。

清朝後期的國防

1644年,清軍大舉入關,問鼎中原,最終建立大清王朝。從順治開始,經康熙、雍正、乾隆和嘉慶五代,先後177年是清朝的興盛時期。但是經過“康乾盛世”之後,政治日趨腐敗,國防日益疲弱。1840年鴉片戰爭爆發,西方殖民主義者大舉入侵,從此清王朝一蹶不振,江河日下,有國無防,內亂叢生,外患不息,逐步淪為半殖民地半封建社會。

(1)清朝的武備

清朝的武備包括軍事領導體制、武裝力量體制和兵役制度等方面。

在軍事領導體制方面,1840年以前,大清王朝先後設立了議政王大臣會議、兵部和軍機處,作為高層軍事決策和領率機構。鴉片戰爭後,開始實施“洋務新政”,成立了總理衙門。八國聯軍入侵中國後,清朝統治者深感軍備落後,企圖通過改革軍制來強軍安國,遂改總理衙門為外務部,撤消原有的兵部,成立陸軍部。

在武裝力量體制方面,清軍入關之前,軍隊是八旗兵;入關後為彌補兵力的不足,將投降的明軍和新招募的漢人單獨編組,成立了綠營;1851年以後,為鎮壓太平天國運動,鹹豐號召各地鄉紳編練鄉勇,湘軍和淮軍逐漸成為清軍的主力;中日甲午戰爭之後,開始編練新軍。

在兵役制度方面,八旗兵實行的是兵民合一的民軍制。清朝規定:所有十六歲以上的滿族男子都是兵丁,不滿十六歲的則編為養育兵,作為後備兵源。綠營兵雖是招募而來,但入伍後即編入兵籍,其家屬隨營居住,實際上是綠營兵是職業兵,直到年滿五十歲才解除兵籍。湘軍和淮軍是由地方鄉勇逐漸發展起來的部隊。太平天國運動被鎮壓後,湘、淮軍取代八旗兵和綠營兵,成為清軍的主力。甲午戰爭中,湘、淮軍大部分潰散,清朝開始“仿用西法,編練新兵”。新軍採用招募制,在入伍的年齡、體格及識字程度方面均有比較嚴格的要求。

(2)清朝的疆域和邊海防建設

清朝初期重視邊海防建設。在同國內割據勢力的鬥爭中,制止了分裂,促進了國內各民族的團結,維護了國家的統一;在與外部侵略勢力的鬥爭中,捍衛了國家的領土主權。這一時期疆域西到今巴爾喀什湖,楚河、塔拉斯河流域、帕米爾高原;北到戈爾諾阿爾泰、薩彥嶺;東北到外興安嶺、鄂霍茨克海;東面到海,包括台灣及其附屬島嶼;南到南海諸島;西南到廣西、雲南、西藏,包括拉達克,建立了一個空前統一、疆域遼闊的多民族的封建專制國家。從道光年間開始,政治日益腐敗,邊海防逐漸廢馳。清軍的精華北洋水師“日久玩生,弁兵於操駕事宜全不練習,遇敵之時僱傭舵工,名為舟師,不諳水務”。(《清史稿》)邊防廢馳,海防要塞火炮年久失修,技術性能落後,炮彈威力很小,而且射程相當近。西方殖民主義者乘虛而入,以堅船利炮打開了中國封閉的國門。19世紀中葉以後,香港、澳門、台灣、澎湖被英、葡、日占領,東北烏蘇里江以東、黑龍江以北及西北今國界以外的廣大地域被沙俄侵占,帕米爾地區被俄、英瓜分,拉達克則被英國屬克什米爾所吞併。

(3)“五次”對外戰爭

1840年,英帝國主義以清王朝禁菸為由,對中國發動了戰爭,史稱鴉片戰爭。1842年,戰敗的清王朝被迫在英國的軍艦上籤訂了我國歷史上第一個喪權辱國的不平等條約——《中英南京條約》。中國的領土和主權遭到破壞,開始淪為半殖民地半封建社會。

1856至1860年,英國不滿足它已獲得的利益,聯合法國,分別以“亞羅艇事件”和“馬神甫事件”為藉口,對中國發動了第二次鴉片戰爭。戰敗的清王朝被迫與英國簽訂了中英《天津條約》,與法國簽訂了中法《北京條約》,此時的沙俄趁火打劫,強迫清政府簽訂了《瑗琿條約》。中國的領土主權進一步遭到破壞,半殖民地程度加深。

19世紀80年代初,法國殖民主義者在完全占領越南後,開始凱覦我國西南地區。1884年至1885年中法交戰。愛國將領馮子材率領的清軍奮勇殺敵,在劉永福黑旗軍的配合下痛擊法軍,取得了鎮南關。

國防技能

國防技能教育的目的是提高公民的身體素質和國防技術素質。通過民眾體育、國防體育、軍事訓練、戰備演練等活動,使全體公民具有強壯的身體、敏捷的應變能力、較強的適應能力,以滿足在保衛祖國鬥爭中適應艱苦環境的需要。通過各種國防技能的教育訓練,使公民掌握現代戰爭條件下保衛祖國的基本技能,以適應戰時部隊動員擴編和開展地方武裝鬥爭的需要。

軍事訓練。軍事訓練主要在現役部隊,民兵、預備役部隊和大中學生中開展。現役部隊要按照軍事訓練大綱,根據任務區分實施訓練。民兵和預備役部隊要按照不同的種類和要求,開展各種訓練,重點掌握各種武器裝備的性能和操作、基本戰術、技術以及佇列和作風養成訓練等,達到召之即來,來之能戰,戰之能勝的目的。大中學生在校期間安排一定時間的軍事訓練,學習體驗人民軍隊的優良傳統和作風,掌握基本的軍事技能,錘鍊國防精神,磨練意志,為履行兵役義務和國防義務打下堅實的基礎。在進行軍事訓練時,可以在適當時機和地點,組織人民民眾參觀,使人民民眾在國防實踐活動中受到教育和感染。

戰備演練。戰備演練,包括軍隊演習、預備役部隊演練、部隊野營拉練、城市人民防空演練、“三防”演練等。在演練中,動員人民民眾參加,使他們接受綜合性的國防實踐教育,體驗臨戰氣氛,加深對現代戰爭規律與特點的了解,從而明確自己的責任和義務,增強國防觀念,提高本領