《知識考古學》

《知識考古學》內容簡介

教堂遺址

教堂遺址福柯在《知識考古學》中以考古學的方法梳理人類知識的歷史,似乎是在追尋落在時間之外,今天又歸於沉寂的印跡。這實際上就是對話語進行描述,但不是描述書籍,也不是描述理論,而是研究通過時間表現為醫學、政治經濟學、生物學的日常而神秘的總體。本書旨在展示歷史知識領域中某個正在本領域中完成的轉換原則和結果。書中描述的系統、確定的界限、建立起來的對比和對應關係不以古老的歷史哲學為依據,它們的目的是重新提出目的論和整體化的問題。

在《知識考古學》中,福柯以薩伏瓦赫所指的那種包含了“能力”的知識為例,說明如何用考古學進行研究。具體地說,這本書考古的對象是“話語實踐”(Languagepractice)。所以,有人說它是“研究話語方法的新話語”。至於為什麼把這本書叫“知識考古學”,1969年,福柯在《知識考古學》出版時是這樣回答的,“我想找一個不完全是歷史的又不完全是認識論的分析形式,那就是一種科學結構的內在分析。我把這另外的東西就叫做考古學。我希望這個詞所要說的就是對檔案的描述,通過檔案我希望得到實際發出聲音的話語的總體。這個總體不僅僅被視為在歷史的清洗中被懸置的只此一次發生的事件總體,還是延續運轉,通過歷史改變,提供其它話語顯現的可能性的總體。”

理論要點

曾經的歐洲

曾經的歐洲考古學並不貫穿意識一知識一科學這條軸線(這條軸線不能擺脫主觀性的指針),它貫穿話語實踐一知識一科學這條軸線。所以當思想史在知識的成分中找到自己分析的平衡點時(因此,儘管違背其意願,它也避不開先驗論的問題),考古學則在知識中找到自己分析的平衡點——就是說,在主體必須置於其中並且獨立自主的範圍里,永遠不能以擁有者的姿態自居(或作為先驗活動,或作為經驗意識)。

在這種情況下,我們懂得應該慎重區分科學範圍和考古學領域,因為兩者的分割和組織原則根本不同,那些眼從於構成規則的命題只屬於科學性的範圍,那些可能具有相同意義,可能涉及相同事物,可能同這些事物一樣真實,但不屬於同樣分類的斷言卻可能被排斥在外:《達朗貝的夢》就物種變化所言可以很好地體現那個時代科學的概念或者假設;它甚至很可能走在未來真理之前,它不隸屬博物史的科學性範圍,而相反屬於博物史的考古學領域,如果說我們至少可以在博物史中發現它使用的形成規則與在林內、布封、多邦東或者約西厄的著作中的形成規律是相同的話。考古學的領域可以像貫穿科學的本文那樣,貫穿“文學”的本文或者“哲學”的本文。知識不只是被界限在論證中,它還可以被界限在故事、思考。敘述、行政制度和政治決策中。博物史的考古學領域包括《哲學的復生》或者《特雷阿米德》(Telliamed),儘管它們絕大部分不符合那個時代公認的科學標準,而且顯然與以後提出的科學標準相差更遠。普通語法的考古學領域包括法布爾·奧利幾的幻想(這些幻想從未獲得過科學的地位,而被列入神秘思想之列),不亞於對賦予命題的分析(這種分析得益於事實的闡述而被接受,現在生成語法可以在這種分析中看到它所預示的真理)。

作者介紹

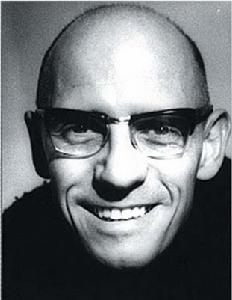

福柯(MichelFoucault,1926-1984)是法國後現代思潮的前衛人物,1926年10月15日出生於法國西部古城——普瓦提埃。福柯在普瓦捷完成了國小和中學教育,1945年,他離開家鄉前

福柯

福柯1972年12月2日,福柯正式就任法蘭西學院思想體系史教授。進入法蘭西學院意味著達學術地位的顛峰:這是法國大學機構的“聖殿中的聖殿”。70年代的福柯積極致力於各種社會運動,所有這一切都促使他深入思考權力的深層結構及由此而來的監禁、懲戒過程的運作問題。這些思考構成了他70年代最重要一本著作的全部主題——《規訓與懲罰》。

福柯的最後一部著作《性史》的第一卷《求知意志》在1976年12月出版,這部作品的目的是要探究性觀念在歷史中的變遷和發展。這是一部巨著,按照福柯最後的安排,全書分為四卷,分別為《求知遺志》、《快感的享用》、《自我的呵護》、《肉慾的告贖》。1984年6月25日,福柯因愛滋病在巴黎薩勒貝蒂爾醫院病逝,終年58歲。

解讀

法國革命時期

法國革命時期福柯把自己的工作確定為“知識考古學”,也就是要揭示某一特定歷史時期各種具體知識得以可能的條件。考古學要“發掘”的東西,就是“話語的構成規則(rulesofdiscursiveformation)”。海登·懷特認為,在福柯那裡,“話語”構成了一般的文化實踐的基礎部分,“在話語這個概念下,福柯囊括了文化生活的所有形式和範疇”(轉引自斯特羅克,第84頁)因此,對話語的分析就使福柯能夠擴展到對任何與知識有關的如制度、規則、程式、決策等方面的分析。但福柯使用“話語”這一概念,另有其用意,那就是要避免把知識作為“思想”來闡釋或者作為“真偽”來分析。話語(discourse)一詞來源於拉丁語中的discursus,而它又是從動詞discurrere轉變而來。從構詞上看,dis-是指“面向不同的方向”,currere則是指“運行”。海登·懷特認為,“話語”這一詞源上的構成,提示了我們對話語的分析就是要針對“話語的循環流通與往復運動”。這是與福柯把話語視為一種實踐或事件相適應的。這樣,福柯話語分析所關注的問題則變成了:話語這種特殊的實踐是在什麼條件下進行的,話語這種特殊的事件是在什麼條件下出現的,也就是說:在一定歷史時期的性質各異的話語是如何形成的。由此,福柯導向了對“話語形成規則”的分析。

在《知識考古學》中,福柯採取了這樣一種分析線路:話語———陳述———話語。他通過把話語拆分為陳述,就是要進一步說明在一定歷史時期的話語本身並不是統一的,陳述因其隸屬於不同的話語形成規則而構成不同的話語。一定時期的不同的“話語形成規則”則構成了“檔案”。檔案並不是一種把過去的陳述保存下來以供人們回憶的東西,而首先是指支配著作為獨特事件的陳述出現的系統。“檔案”這一術語實際上就是他在《詞與物》中所提出的“知識型”的概念。福柯在《知識考古學》中更傾向於“檔案”這一術語,這實際上體現了他對《詞與物》之中的一些思想的修正。在《詞與物》中,他對知識型作了這樣的界說:“在任一既定的文化和時刻中,永遠存在著一個惟一的知識型,它界定了所有知識可能的條件”知識型的轉換往往是突然的、任意的,形成了話語的“斷裂”使得“事物不再以同樣方式被感知、描述、刻劃、表達、分類和認識”。他把文藝復興以來的“知識型”劃分為文藝復興時期的知識型、古典時期的知識型、現代的知識型以及後現代的知識型(福柯雖沒有明確指出這一新的知識型,但他的分析已說明了存在著一種現代之後的知識型。

福柯對知識型的界說使它變成了一種知識總體的潛在的構成規則,這種界說似乎還具有“總體分析”的餘味。福柯在《知識考古學》中意識到了這一點,他說:“在《詞與物》這本書中,由於沒有在方法論上作明確的規定,致使人們認為我們是在進行文化整體性的分析”。而檔案雖然與知識型一樣,是一種決定了在既定時期哪些是可被說及、哪些是不可說及的歷史條件,但是不能作為知識總體構成規則來描述的、它本身卻是由不同的“話語形成規則”所構成的一個散布的系統。這種整體性的問題很重要的一方面是他在劃分知識型時訴諸“時代”這一概念所引起的。這引起了一些曲解,認為“福柯抽斷了川流不息的思想編年史,把它分割為自成一體的‘時代’,每個時代都由一個截然不同的潛在‘知識型’所決定。福柯在《知識考古學》中強調:“考古學分割斷裂的共時性,如同分離變化和事件的抽象統一性,如果說考古學言及時代,它總是涉及特定的話語實踐”。不同知識話語的轉換並不是同步的,並不是“總體性的”,知識型本身是包含著差異和區分的。福柯強調,他的考古學分析總是有局限性的、有區域性的,是要揭示特殊的“話語形成”所構成的關係系統,因而,對古典時期的財產分析、自然史和普通語法的分析所得出的規則系統,並不能推而廣之到其他學科。他並不是要“描繪某一文化整體的面貌”。福柯在這裡是要人們認識到他的“知識型”(現在則是被稱之為“檔案”)並不是一種共時性上的連續性的概念,所以他在《知識考古學》中又修正說,這種知識型只是把一定時期的不同的話語實踐聯繫起來的關係的整體。

考古學的方法

考古活動

考古活動其實,在福柯之前就有人用過“考古學”這一詞,梅洛·龐蒂在他的《現象學和心理分析》一書中就指出過現象就是一種考古學。福柯或許受了他的啟發,但更直接的啟發可能來自於法國現代科學哲學和科學史的傳統。福柯在一開始並沒有樹立自己的方法論原則,並據之展開對思想的研究,相反,考古學是他對早期研究進行總結的產物。

福柯對考古學研究的歷程是這樣的:在他的第一部著作《心理疾病與人格》中,他第一次使用了“考古學”一詞,認為弗洛伊德主義的精神病理學是力比多的自發的考古學,這時他對該詞尚無明確的意識。在《瘋癲與文明》中他第一次不自覺地把考古學確立為一種思想史的方法。在這本書中,他認為古典時代與瘋癲的對話已經終止,瘋癲被迫沉默了,他工作就是對這一沉默尋求本源。在寫作《臨床醫學的誕生》時,福柯已完全有意識地使用該詞,因為他把該書的副標題定為“關於醫學知覺的考古學”。在此書中,福柯明確地批判了關於醫學話語的兩種觀念史的方法:一種是美學方法,另一種是心理學的方法,轉向了話語分析方法。眾所周知,福柯早期最重要的作品是《詞與物》,該書副標題是“人文科學考古學”,在此福柯明確地、自覺地運用了他所謂的考古學方法,在序言中,福柯明確表示,他進行的不是歷史研究,而是考古學的探討。由此可以看出,福柯是先有了“田野作業”,然後才有了考古學的方法和理論。

啟示與影響

柏林圍牆的兩邊(歷史的真實?)

柏林圍牆的兩邊(歷史的真實?)雛形:舊的歷史觀念總認為歷史有其開端、發展和目的,沿著一定的運動軌跡發展,一切的現象都被置於歷史運動之中。福柯認為這種歷史觀是在時間之外對歷史所作的考察,在思想方法上是歷史決定論和歷史目的論。“就其傳統形式而言,歷史從事於‘記錄’過去的重大遺蹟,把它們轉變為文獻,並使這些印跡說話,而這些印跡本身常常是吐露不出任何東西的,或者它們無聲地講述著與它們所講的是風馬牛不相及的事情。”通過對話語進行考古學分析的方法奠定了福柯歷史觀的雛形。“知識考古學”是話語分析的一種方法。在後期系譜學的考察中,福柯引入“權力”概念,引入社會機制概念,在非話語實踐中,繼續將傳統歷史觀加以解構。

福柯的《知識考古學》目的不是教給我們復現歷史的方法,因為歷史的真實是無法企及的。在福柯的心目中,對現實權力狀況的思考激勵他從知識檔案中去追蹤。福柯重視話語,顯示了20世紀哲學、歷史、文學等人文學科“語言學的轉向”的特點。讀完《知識考古學》,人們將會發現思想意識中許多根深蒂固的觀念發生了動搖,比如主體與客體的二元對立思想,即人類中心主義的思想。人,除了使用話語權力(有沒有話語權力還在其次)構建歷史之外,根本沒有能力勝任推敲出所謂“真實的歷史”這個使命。福柯之後,沒有人再敢說自己發現了歷史的真實。

“時代”、“世紀”這些標誌歷史進程的關鍵字失去了往常的意義。這些詞在宏大的歷史敘事中起了重大的分段和總結的作用。但是人們在概括歷史的同時葉抹殺了歷史發展的多樣性。福柯在對歷史的“片斷性”研究中,發

現了那個宏大敘事背後的預設的意義,並予以消解。歷史,不應僅僅看作是歷時的連續性發展,還有許多斷裂容易被忽視,考察歷史,必須引入共時性方法,對事物之間的複雜關係作細緻考察。