戰前態勢

希特勒等人研究侵蘇作戰計畫

希特勒等人研究侵蘇作戰計畫 大戰爆發後,德國經過近兩年的作戰與擴軍,武裝力量急劇發展,至1941年年中擁有兵力約730萬人,其中:陸軍520萬人,計214個師另7個獨立旅;空軍5個航空隊,飛機1萬餘架;海軍主要艦艇213艘。為儘快消滅蘇聯,德國及其盟國(羅馬尼亞、匈牙利和芬蘭等)於戰前在靠近蘇聯邊境地區集結軍隊550萬人,計有:陸軍190個師(其中19個裝甲師、14個摩托化師),坦克約4300輛,火炮和迫擊炮4.7萬餘門;空軍作戰飛機4980架;海軍作戰艦艇192艘。

戰爭部署

德軍向蘇聯境內推進

德軍向蘇聯境內推進 戰前,蘇聯對於法西斯德國的入侵雖有警覺,但由於對戰爭爆發時間和德軍主攻方向判斷錯誤,對抗擊德軍首次突擊思想準備不足,以致臨戰前未做好充分準備。當時,蘇軍總兵力537.3萬人,陸軍編成303個師。為抗擊德軍入侵,蘇聯在西部邊境軍區(包括列寧格勒軍區、波羅的海沿岸特別軍區、西部特別軍區、基輔特別軍區、敖德薩軍區)共部署兵力268萬人,計陸軍170個師(103個步兵師、40個坦克師、20個摩托化師、7個騎兵師)另2個旅,50毫米以上火炮和迫擊炮3.7萬餘門,新型坦克1400餘輛和大量舊式坦克;空軍新型作戰飛機1500餘架和大量舊式飛機。按照戰前修訂的作戰計畫,蘇軍以西南方向為主要防禦方向,在其他方向上則以邊防部隊進行抗擊,以保障主力集結和展開,消滅入侵之敵並將戰爭推向敵國領土。但戰爭爆發前,各項戰備措施並未完全落實,西部各邊境軍區部隊大多沒有完全展開。

戰爭進程

1941年6月22日拂曉,德國撕毀《蘇德互不侵犯條約》,突然進攻蘇聯。蘇聯人民在蘇聯共產黨和政府領導下,奮起展開保衛社會主義祖國的戰爭。第二次世界大戰從此進入新階段。德軍侵蘇標誌著歐洲東方戰線的開闢,蘇德戰場成為第二次世界大戰的主戰場。雙方的軍事行動經歷了複雜曲折的過程,大體分為三個階段,先後實施了八個戰局。

德軍進攻階段

1941年11月7日的紅場閱兵

1941年11月7日的紅場閱兵 蘇聯倉促應戰,西部邊防迅速崩潰,部隊節節敗退。在作戰形勢極端嚴峻的情況下,蘇軍統帥部對雙方實力估計失誤,戰略指揮不當,企圖以進攻粉碎德軍進攻,一再命令各軍區實施反擊,以致接連遭受嚴重挫折和損失,被迫轉入戰略防禦。蘇軍同時進行了波羅的海沿岸戰役、白俄羅斯防禦戰役、利沃夫-切爾諾夫策防禦戰役和北極地區戰役,均告失敗。

邊境交戰結束後,蘇軍從7月開始,在列佩利、博布魯伊斯克、索利齊、科羅斯堅等地域先後實施反突擊,亦告失敗。隨後,為阻止德軍長驅直入,蘇軍相繼展開基輔戰役、列寧格勒會戰、斯摩棱斯克戰役、敖德薩防禦戰役和頓巴斯-羅斯托夫戰役。

9月底,德軍封鎖列寧格勒,攻占斯摩棱斯克、基輔等城市。9月30日,雙方開始莫斯科會戰。德軍從北、中、南三個方向挺進莫斯科,首先在布良斯克和維亞濟馬戰役中取得勝利,接著推進到莫斯科遠接近地。10~11月,北路德軍進抵莫斯科河-伏爾加河運河沿岸地域,一部兵力進抵莫斯科以北的紅波利亞納;中路進抵莫斯科西南的戈利齊諾地域;南路強渡納拉河,逼近卡希拉。莫斯科岌岌可危。蘇聯國防委員會和蘇軍最高統帥部及時調整戰略

史達林格勒會戰中的市區戰鬥

史達林格勒會戰中的市區戰鬥 在西北與西南方向,蘇軍的反攻亦取得戰果。反攻過程中,蘇軍在某些方向上迫使德軍後退100~350公里。德軍損失40餘萬人,被擊潰近50個師,其閃擊計畫宣告破產。蘇軍由於總體力量和武器裝備不足,戰略預備隊分散使用,反攻未能獲得圓滿成功,但整個戰局仍然取得重大進展,為改變蘇德戰場形勢創造了條件。

德軍統帥部針對蘇德戰場出現的形勢改變戰略計畫,放棄全面進攻,轉而在蘇德戰場南翼實施重點進攻。為此,迅速從本土和歐洲其他地區抽調39個師、6個旅和大量補充兵員增援東線,並將基本力量集中到蘇聯歐洲地區南部,企圖攻占頓河、伏爾加河下游與庫班河地區並進而奪取高加索。

1942年5月,德軍發動夏秋攻勢,首先突破蘇軍在刻赤半島的防禦,迫使守軍撤退到塔曼半島;隨後擊退蘇軍在哈爾科夫的進攻,6月底在南部地區轉入反攻。蘇軍在哈爾科夫失利後,接著實施沃羅涅日-伏羅希洛夫格勒戰役,到7月下旬戰線後退150~400公里,放棄頓巴斯東部地區和頓河右岸地區。為阻滯德軍繼續推進,蘇軍進行了史達林格勒會戰和高加索會戰,經過艱苦奮戰,反覆爭奪,不僅守住史達林格勒(今伏爾加格勒),在高加索山脈山前地帶擋住了進攻的敵軍,而且通過頑強的防禦作戰爭取了時間,集結了預備隊,為轉入戰略反攻創造了條件。

戰爭轉折階段

蘇軍在庫爾斯克會戰中步坦協同作戰

蘇軍在庫爾斯克會戰中步坦協同作戰 1942年夏秋,德軍對史達林格勒久攻不克,為增強東線作戰兵力,利用美英盟軍尚未開闢第二戰場的機會,向蘇德戰場增調67個師並組建16個新銳兵團,使東線兵力在1942年11月前增加到620餘萬人,火炮和迫擊炮約5.1萬餘門、坦克和強擊火炮5000餘輛、作戰飛機3500架。

此時,蘇聯國民經濟已轉入戰時軌道,軍工生產業已恢復並有所發展,給軍隊提供的武器裝備數量增多,質量改善,同時還得到美英戰略物資和武器裝備的援助。中國抗日戰爭消耗和牽制了日本陸軍主力,太平洋戰爭也分散了日本的部分兵力,使蘇聯減輕了後顧之憂。蘇軍兵力已增加到約660萬人,50毫米以上火炮和迫擊炮7.7萬餘門、坦克和自行火炮7300餘輛、作戰飛機4500餘架。在這種形勢下,蘇德雙方為決定戰爭勝負,展開了極其激烈的戰鬥。

1942年11月19日,蘇軍以史達林格勒方面軍和西南方面軍、頓河方面軍組成兩個突擊集團,從史達林格勒南北兩翼實施大規模反攻,合圍德軍第6集團軍全部和第4裝甲集團軍一部,總計22個師共33萬人。隨後,擊退前來援救被圍集團的德軍2個突擊集團,至1943年2月2日圍殲進攻史達林格勒的德軍主力。蘇軍取得史達林格勒會戰的勝利,從根本上扭轉了蘇德戰場的局勢。德國及其盟國在整個會戰中損失近150萬人,約占其蘇德戰場總兵力的1/4。從此,蘇德戰場的戰略主動權基本轉到蘇聯方面,蘇德戰爭和整個第二次世界大戰出現了歷史性轉折。

與此同時,蘇軍通過高加索會戰、列寧格勒會戰、沃羅涅日-哈爾科夫戰役、伏羅希洛夫格勒-羅斯托夫戰役,向頓河上游、庫爾斯克和哈爾科夫方向發展進攻,先後收復庫爾斯克、哈爾科夫和頓巴斯北部地區,並突破德軍對列寧格勒的封鎖。此外,蘇軍在高加索方向繼續發展進攻,至1943年4月初解放北高加索大部地區。

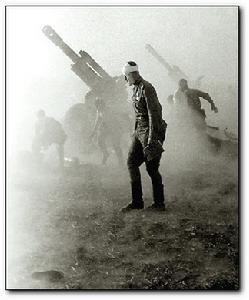

蘇軍重炮陣地

蘇軍重炮陣地 在庫爾斯克會戰中,蘇軍共擊潰德軍30個精銳師(含7個裝甲師);德軍損失50餘萬人、坦克1500輛、飛機3700餘架、火炮和迫擊炮3000門。從此,蘇軍完全掌握戰略主動權;德軍徹底喪失戰略進攻能力,全線轉入防禦。

庫爾斯克會戰結束後,蘇軍在大盧基到黑海長達2000多公里的戰線上展開戰略反攻,接連實施斯摩棱斯克戰役、頓巴斯戰役、切爾尼戈夫-波爾塔瓦戰役、新羅西斯克-塔曼戰役、第聶伯河會戰和基輔進攻戰役,至1943年12月向西推進達500~1300公里,收復一半左右敵占區,解放布良斯克、斯摩棱斯克和基輔等大城市。

德國及其盟國在蘇德戰爭第二階段的慘敗、蘇聯戰時經濟在1943年的迅速發展,使蘇德戰場的力量對比發生深刻變化,為下一步解放整個白俄羅斯、第聶伯河右岸烏克蘭、克里木地區和驅逐德軍出境創造了有利條件,對於世界各國反法西斯運動的發展和法西斯集團內部危機的加深具有巨大促進作用。

蘇聯反攻階段

德軍留在蘇聯的大片墳場

德軍留在蘇聯的大片墳場 法西斯集團由於在蘇德戰場遭受嚴重挫敗,1943年底被迫全線退卻並轉入倉促防禦。德國為拖延蘇德戰爭進程,繼續利用美英盟軍尚未開闢第二戰場的機會,在蘇德戰場部署有198個師另6個旅,共490.6萬人、火炮和迫擊炮約5.4萬餘門、坦克和強擊火炮5400輛、飛機3000餘架,企圖固守陣地,穩定戰局。此時,義大利已經投降,美英等國盟軍基本控制地中海,並積極準備在西歐開闢第二戰場;歐洲各國人民的抵抗運動和人民起義風起雲湧,形成圍剿法西斯德軍的戰略態勢。

蘇聯與美英通過德黑蘭會議擬定了共同對德作戰的戰略協同計畫,國際反法西斯同盟更加鞏固。為儘快殲滅入侵之敵,蘇聯在1944年初繼續增強作戰力量,總兵力達到630萬餘人,50毫米以上火炮和迫擊炮8.3萬餘門,坦克和自行火炮5200餘輛,飛機1萬餘架。蘇軍最高統帥部計畫在波羅的海到黑海的整個戰線上展開全面進攻,通過一系列戰略性進攻戰役徹底打敗德軍,解放全部國土。

1943~1944年冬季戰局是從蘇軍實施第聶伯河右岸烏克蘭戰役開始的。蘇軍以4個烏克蘭方面軍由第聶伯河向喀爾巴阡山總方向發起進攻,割裂德軍戰略正面的南翼重兵集團,解放第聶伯河右岸烏克蘭地區,前出到喀爾巴阡山前地帶和蘇羅邊境。與此同時,蘇軍在西北方向實施了列寧格勒-諾夫哥羅德戰役,徹底解除德軍對列寧格勒的封鎖,前出到波羅的海沿岸;在西南方向,隨著右岸烏克蘭戰況的發展,蘇軍先後發起敖德薩戰役和克里木戰役,全殲當地德軍集團,完全解放黑海沿岸地區和克里木半島,使蘇軍在蘇德戰場南翼的態勢和黑海艦隊的駐泊條件獲得顯著改善。

1944年6月,美英等國盟軍在法國西北部沿海地區實施諾曼第登入戰役。為進行戰略協同,蘇軍於1944年夏秋發起規模空前的攻勢,主突方向為蘇德戰場中段即白俄羅斯地區。蘇軍在白俄羅斯戰役中集結4個方面軍和1個區艦隊,在維捷布斯克、奧爾沙、莫吉廖夫、博布魯伊斯克4個方向實施突擊,從6個地段突破敵人防禦,在明斯克以東圍殲蘇德戰場德軍基本兵力。德軍中央集團軍群遭到毀滅性打擊,17個師另3個旅被全殲,50個師損失過半。蘇軍解放了白俄羅斯全部、立陶宛和拉脫維亞大部以及波蘭東部地區,為向波羅的海沿岸、東普魯士和波蘭發展進攻創造了條件。

蘇軍、美軍易北河會師

蘇軍、美軍易北河會師 1945年歐洲戰局是在有利於同盟國的形勢下開始的。東線,德軍已被趕出蘇聯國土,主要戰場轉移到東普魯士、波蘭和捷克、匈牙利境內;西線,美英盟軍已把德軍逐出法國、比利時和義大利中部,並向德國本土推進。德國雖陷入腹背受敵的困境,但仍把殘餘主力投入蘇德戰場,共有169個師另20個旅和匈牙利的16個師另1個旅約370餘萬人用於對蘇作戰,並在維斯瓦河與奧得河之間構築了一個由七道防禦地區組成的防禦配系。蘇軍已發展到約640萬人(海軍和國土防空軍除外),在火炮、坦克和飛機等方面對德軍擁有絕對優勢,人員多0.7倍,火炮和迫擊炮多0.8倍,坦克和自行火炮多0.5倍,飛機多2倍以上。

為配合盟軍在西線阿登地區粉碎德軍的反撲,蘇軍提前從1月中旬起在北起波羅的海、南至多瑙河的廣闊戰線上發起進攻,並連續進行維斯瓦河-奧得河戰役、東普魯士戰役、東波美拉尼亞戰役、維也納戰役、柏林戰役和布拉格戰役等戰略性進攻戰役。德軍連遭重創,殘餘兵力相繼被殲。在蘇軍支援下,波蘭、匈牙利和捷克斯洛伐克獲得解放。1945年5月2日,蘇軍攻克柏林。8日,德國投降。戰爭以法西斯德國的失敗而告終。

戰爭結果

1945年6月24日,紅軍戰士在莫斯科紅場舉行的閱兵式上展示繳獲的德軍軍旗。

1945年6月24日,紅軍戰士在莫斯科紅場舉行的閱兵式上展示繳獲的德軍軍旗。 對於蘇聯戰勝法西斯德國的鬥爭,中、美、英等國曾給予巨大支援。法西斯勢力在第二次世界大戰中的失敗,是各同盟國相互支援和共同鬥爭的結果。戰爭中,蘇聯與不同社會制度的美、英、中等國結成統一戰線,通過聯盟戰略的制訂和實施避免了兩線作戰,獲得了同盟國在戰略上的有力支援或直接配合。

人員傷亡

蘇德戰爭:血戰1418個晝夜

蘇德戰爭:血戰1418個晝夜 在戰時和戰後的很長時間裡,蘇聯出於正面宣傳和維護領導威信的需要,公布的數字常有虛假:

1941年十月革命節史達林發表講話,宣布蘇軍開戰4個月來共損失175多萬人(死35萬人,傷103萬人,失蹤37萬人),殺傷了450萬德軍。這對己方和敵方損失都有了幾倍的縮小和誇大。

1946年1月,全蘇人口統計時,因戶籍混亂,只概略算出死亡1500萬人,包括軍人750萬。同年,史達林在莫斯科市選舉時宣布本國共死亡700萬人。

1956年蘇共二十大後,赫魯雪夫致瑞典首相埃爾塔的信首次承認戰時死亡2000萬人,卻避而不談具體損失。

蘇聯解體前提倡“公開化”,查證檔案後於1991年6月宣布了戰時軍人因戰事死亡688萬(作戰傷亡共2335萬),加上被俘後遇害共死亡866萬人,再加上平民犧牲,全國共死亡2700萬人。

戰爭影響

1945年5月2日,蘇軍攻克柏林。8日,德國投降。戰爭以法西斯德國的失敗而告終。

1945年5月2日,蘇軍攻克柏林。8日,德國投降。戰爭以法西斯德國的失敗而告終。

戰爭意義

德國空軍斯圖卡飛機

德國空軍斯圖卡飛機 蘇德戰爭期間,交戰雙方的武器和軍事技術裝備不斷增加和改進,軍隊的技術裝備程度都有很大提高,從而推動了科學技術的發展。作戰指導的優劣直接影響戰役戰鬥的成敗,其中尤以正確選擇主攻方向和有效使用戰略預備隊最為重要。德國在戰爭初期突然襲擊成功後,多次改變主攻方向,失去了有利戰機;蘇聯在反攻和戰略總攻中,正確選定主攻方向,不給德軍以喘息機會,集中主力連續實施一系列戰略性進攻戰役。德軍在多次重大作戰中,都因缺乏足夠的戰略預備隊而達不到預期的戰略戰役目的;蘇軍則在一系列大規模戰役中及時組建強大的戰略預備隊,並在關鍵時刻將其使用在主要方向上,從而得以持續發展勝利。隨著戰爭規模空前增大,戰略性任務必須依靠龐大的軍隊集團才能完成。蘇軍的方面軍群戰役和德軍的集團軍群戰役,已成為戰略性戰役的基本樣式。此外,蘇聯人民的敵後游擊運動也為奪取勝利發揮了重要作用。

![蘇德戰爭[第二次世界大戰期間蘇聯與德國之間的戰爭] 蘇德戰爭[第二次世界大戰期間蘇聯與德國之間的戰爭]](/img/e/077/nBnauM3XwUTM0YDN2QDNwMjNxQTM2IDOxITOwADMwAzMwIzL0QzL3MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)