基輔會戰

基輔會戰

戰役簡介

基輔會戰

基輔會戰 9月14-15日,德軍兩個裝甲師順利在蘇軍側後會師,完成了合圍,並從西南方向向蘇軍陣地大舉進攻。蘇軍拚死抵抗。這時,蘇最高統帥部終於同意被圍的西南方面軍五個集團軍突圍撤退。突圍命令一到,蘇軍的抵抗立刻崩潰,部隊陷入了混亂。蘇軍炸毀了 第聶伯河上的橋樑,退守基輔城區。為了解救被圍軍隊,鐵木辛格先後調集幾個集團軍的兵力進攻外圍德軍,然而 遭到德軍第十七集團軍的頑強阻擊。被圍蘇軍也向德軍發起數次突擊,德軍陣地一度陷入危機,然而德軍後援部隊及時趕到,蘇軍突圍失敗。正在這時,基輔城內的軍政要員們拋棄了他們的士兵和百姓乘 飛機逃出了包圍圈,城內人心渙散,一片混亂。很快,德軍第五軍團攻占了基輔。

9月19日,蘇軍西南方面軍消失了,五個集團軍,60餘萬人慘遭殲滅。

戰爭背景

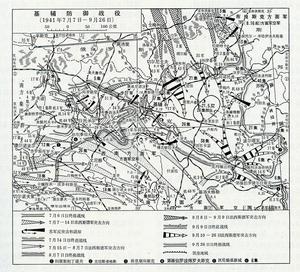

1941年基輔會戰時蘇德戰爭形勢圖

1941年基輔會戰時蘇德戰爭形勢圖 雖然英國還沒有被征服,但希特勒堅信,德國如果在近期進攻俄國,德國不會面臨兩面作戰的危險。德軍高級將領們除雷德爾海軍元帥提出反對意見外,其他人都表示贊同。但在戰略目標上,希特勒與陸軍總部出現分歧,陸軍總司令勃勞希契和陸軍參謀總長哈爾德主張以莫斯科為主要目標,希特勒堅持認為“莫斯科並非那么重要”。他並對陸軍首腦們說:“只有完全落伍的頭腦,才沉醉在這種過去的觀念中。”1942年12月18日,希特勒簽署了第21號指令,並以德國皇帝菲德勒·巴巴羅薩(菲德勒一世)的名字取代號為“巴巴羅薩”。該計畫全盤吸收了希特勒的觀點,將奪取列寧格勒和烏克蘭作為主要目標,最後才是莫斯科。

目標基輔

大批被俘蘇軍

大批被俘蘇軍 在德軍突然襲擊下,蘇軍措手不及,一天之內就有1200架飛機被擊毀,其中800多架還未來得及起飛,蘇軍防線被迅速突破,德軍以極快的速度向縱深推進。至7月9日,蘇軍共有28個師被殲滅,70個師人員和武器損失過半。德軍在三個方向上推進了300--600公里,北路勒布的北方集團軍群攻占了列寧格勒的西南門戶普斯科夫。中路包克的中央集團軍群攻占了明斯克。南路倫斯德的南方集團軍群攻占了日托米爾,進逼基輔。

7月16日,中央集團軍群的前鋒古德里安第2裝甲兵團攻占了斯摩棱斯克,扣開了通往莫斯科的大門。包克和古德里安等前線德軍將領們躊躇滿志地準備殺向莫斯科,勃勞希契和哈爾德等陸軍首腦們也欲揮師繼續東進,提前占領蘇聯的權力中心。但希特勒仍然堅持以奪取列寧格勒和烏克蘭作為主要目標。他對陸軍將領們大談戰爭的經濟學,他說:“列寧格勒附近的工業區是我們的主要目標。至於莫斯科和烏克蘭,有好幾個原因使我傾向於後者:第一,因為南方集團軍群似乎已經建立了一個勝利的基礎;第二,我相信烏克蘭的原料和農產品,對於德國以後的作戰有很大的重要性;第三,我認為克里米亞是俄國用來轟炸羅馬利亞油田的空軍基地,所以必須剷除。我希望能在冬季剛開始的時侯,再來攻占莫斯科。”

包圍基輔

在莫斯科外圍構築工事的蘇聯婦女

在莫斯科外圍構築工事的蘇聯婦女 蘇軍最高統帥部認為西南方向是德軍進攻的主要方向,因而把蘇軍大部分兵力部署在烏克蘭,設立了西南、南方2個方面軍計6個集團軍,69個步兵師、11個騎兵師和28個裝甲旅,由西南方向總司令布瓊尼元帥指揮。其中,西南方面軍轄有第5、第6、第26、第12四個集團軍,由基爾波諾斯上將指揮;南方方面軍轄有第18、第9兩個集團軍,由秋列涅夫上將指揮。

儘管蘇軍在烏克蘭地區部署了重兵,但在德軍的突然打擊下,蘇軍猝不及防,抵擋不住德軍的猛攻。8月初,烏克蘭西部平原上的五一城被克萊斯特的第1裝甲兵團攻占,蘇西南方面軍所屬第6、第12集團軍及南方方面軍所屬第18集團軍之一部,共約20個師被包圍,包括2名集團軍司令在內的10萬餘人被俘。到9月初,蘇軍被迫退守第聶伯河東岸的烏克蘭首都基輔,依託第聶伯河建立起一道新的防線。第聶伯河由北向南彎曲注入黑海,與其上游的支流傑斯納河構成了一個大S形。基輔則位於傑斯納河和第聶伯河的交匯處。

德軍計畫目標是奪取基輔,並在一巨大的舌形地區中,將布瓊尼元帥麾下的蘇重兵集團圍殲。這一個舌形地區北起傑斯納河北岸的圖比齊夫斯克,南達第聶伯河河灣的克里門巧格,西以基輔為頂點。擔任包圍作戰任務的是南方集團軍群的第1裝甲兵團、第6集團軍、第17集團軍,中央集團軍群的第2裝甲兵團和第2集團軍。古德里安的第2裝甲兵團從圖比齊夫斯克以西渡過傑斯納河向南挺進,直插基輔後方的羅姆尼;魏克斯的第2集團軍從戈梅爾向南運動,掩護古德里安的右翼;克萊斯特的第1裝甲兵團則從第聶伯河河灣上的克里門巧格向北進攻,與古德里安在羅姆尼和羅赫維策地區會合,把第聶伯河西岸的蘇軍切斷在大河曲一帶;施普拉格的第17集團軍負責把蘇軍牽制在切爾卡賽以北第聶伯河河灣,同時掩護克萊斯特的左翼;賴歇瑙的第6集團軍向東運動,渡過第聶伯河,進入基輔,並開始圍殲這批蘇軍重兵集團。

勝利合圍

被俘蘇軍女戰士在德軍戰俘營登記。

被俘蘇軍女戰士在德軍戰俘營登記。 葉廖面科指揮布良克斯方面軍和預備隊方面軍第43集團軍對古德里安兵團的正面和兩翼發起強大的反突擊進攻。但葉廖面科的攻勢並沒有阻止住古德里安。戰至8月31日,古德里安麾下第24裝甲軍之第4裝甲師終於突破了傑斯納河,並在南岸建立了相當寬的橋頭陣地。右翼的第10摩托化師雖然也渡過了傑斯納河,但由於蘇軍的頑強反擊,卻又被迫退回河的北岸。該師在這一渡一返中幾乎打光了全部兵力,最後連炊事班都被迫投入了戰鬥。

9月9日,古德里安麾下的第24裝甲軍已全部渡過了傑斯納河。當日黃昏,第24裝甲軍軍長蓋爾向古德里安報告:該軍在巴杜林與科諾托普之間,發現了蘇軍防禦的薄弱點,其第3裝甲師已突破此點並正向敵後的目標羅姆尼挺進。古德里安決定抓住這稍縱即失的戰機,立即親赴前線鼓勵第3裝甲師不顧一切地向敵後大膽穿插。當晚,第3裝甲師在古德里安的親自指揮下,衝破了蘇第40集團軍的防線,占領了羅姆尼。從此以後,葉廖面科就再也擋不住古德里安的坦克了。

此時,南方集團軍群的克萊斯特第1裝甲兵團正在克里門巧格附近,準備渡過第聶伯河,之後,則向北挺進,以便在羅姆尼附近與古德里安兵團會師合圍。

戰役結束

被擊落的德軍飛機

被擊落的德軍飛機 9月16日,古德里安與克萊斯特這兩支裝甲勁旅在基輔以東150英里的羅赫維策會師,將舌形地區中蘇軍第5、第21、第37、第26和第38等5個集團軍合圍。當天,德軍對被圍之蘇軍集團發起圍殲作戰。困守在袋形陣地中的蘇軍,在無燃料又無彈藥的情況下,仍進行著頑強的抵抗。他們整營整營地端起刺刀,向德軍的坦克、大炮和機槍發起多次勇猛攻勢,企圖突破包圍向東撤退。陣地上高音喇叭發出的史達林那激動人心的講話,傳遍了整個戰場。被困蘇軍雖然已突圍無望,卻仍在為保衛祖國和紅軍戰士的尊嚴進行著拚死搏殺,甚至不惜在彈盡之後使用拳頭、靴子和牙齒來與德軍拚命。然而血肉之軀終究不敵鋼鐵,蘇軍在德軍坦克的炮擊、掃射和碾壓下,成千成萬地死傷,除少數部隊得以逃脫外,其主力仍處於圍困中。9月20日,基輔城被德第6集團軍攻占。同日,德軍第46裝甲軍趕到,並作為生力軍投入戰鬥。與此同時,蘇軍也不斷地投入生力軍,企圖協助被困蘇軍突圍,但均被德軍擊退。

9月26日,基輔會戰結束,蘇軍第5、第21、第37、第26集團軍大部,第40、第38集團軍之一部被殲滅。蘇西南方面軍司令員基爾波諾斯上將、參謀長圖皮科夫、政委布爾米什堅科在突圍中陣亡。包括蘇第5集團軍司令波塔波夫在內的66萬人被俘。884輛坦克,3718門火炮,3500輛車輛被德軍擊毀或繳獲。

經驗教訓

1961年6月21日,107,540名蘇聯退役士兵因防衛基輔而被頒發獎章

1961年6月21日,107,540名蘇聯退役士兵因防衛基輔而被頒發獎章 基輔會戰是第二次世界大戰中最大的包圍戰。英國軍事理論家利德爾·哈特在其《戰略論》中評價說:“就基輔包圍戰本身而論,實在可以算是一次極大的成功。對德軍而言,也可算是一個空前的傑作。從戰略方面來說,似乎也有很充分的理由。先使南翼不受到敵人反攻的威脅,然後再來進攻莫斯科。此外,由於俄軍數量龐大,但卻比較缺乏機動性,所以這種戰略遂更顯得有利。德軍可以分別把兵力先後集中在不同的地區之內,而輪流產生幾個決定性的戰果。但是唯一的弱點就是‘時不我予’,尤其是德軍對於冬季作戰並無充分的準備。”

參考資料

[1] 搜狐軍事 http://news.sohu.com/20050429/n225399324.shtml

[2] 中華網軍事 http://military.china.com/zh_cn/history2/06/11027560/20050328/12200401.html

蘇聯衛國戰爭時期的主要戰役

| 斯摩棱斯克戰役 | 莫斯科保衛戰 | 維亞濟馬—布良斯克戰役 | 羅斯托夫戰役 | 基輔戰役 | 史達林格勒戰役 | 高加索戰役 | 列寧格勒戰役 | 庫爾斯克戰役 | 第聶伯河會戰 | 哈爾科夫戰役 | 奧廖爾戰役 | 頓巴斯戰役 | 日托米爾—別爾季切夫戰役 | 新羅西斯克—塔曼戰役 | 科爾孫-舍甫琴科夫斯基戰役 | 敖德薩戰役 | 克里米亞戰役 | 波羅的海沿岸戰役 | 白俄羅斯戰役 | 盧布林—布列斯特戰役 | 維堡戰役 | 雅西-基什尼奧夫戰役 | 東喀爾巴阡戰役 | 右岸烏克蘭戰役 | 利沃夫—桑多梅日戰役 | 列寧格勒-諾夫哥羅德戰役 | 維斯瓦河—奧得河戰役 | 東波美拉尼亞戰役 | 布達佩斯戰役 | 巴拉頓湖戰役 | 柯尼斯堡戰役 | 東普魯士戰役 | 桑多梅日—西里西亞戰役 | 華沙·波茲南戰役 | 布拉格戰役 | 遠東戰役 | 柏林戰役 | |