簡介

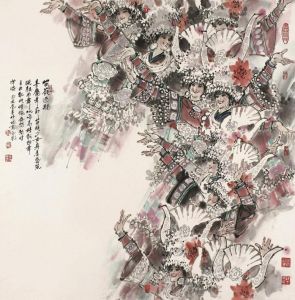

“鼓舞”是一邊擊鼓邊舞的苗族民間舞蹈。鼓為木製,以牛革蒙於兩端,置於架上敲擊。 苗族“鼓舞”有悠久的歷史淵源。歷史上有關苗族擊鼓歌舞的文字記載,較早的可見於唐代 《朝野僉載》卷十四:“五溪蠻,父母死,於村外閭其屍,三年而葬,打鼓路歌,親戚飲宴舞戲一月余日。”的記述。說明“鼓舞”早在唐代就盛行於苗族民俗之中,至今已有上千年的歷史了。 苗族鼓舞

苗族鼓舞 苗族鼓舞

苗族鼓舞木鼓舞 是流傳在貴州省東南苗族地區的一種最古老的鼓舞形式。鼓為長圓形,直徑約33厘米,鼓身長約170~200厘米,兩端蒙以牛皮,使用時將鼓橫置鼓架上。在《苗防備覽·風俗考》中記有:“刳木空其中,冒皮其端以為鼓,使婦人之美者而擊之,擇男女善歌者……左右鏇繞而歌,迭相和唱,舉手頓足,徐疾應節,名曰跳舞藏。”過去木鼓舞用於每13年舉行1次的全族性的“吃牯髒”祭祀活動,又稱鼓社節或祭鼓節,是最隆重的傳統祭祖活動。現在木鼓舞已成為民間節日娛樂性活動的一部分。鼓手多由村寨中有威望的老年男子擔任,舞者也是男子。舞時由鼓手1人或2人雙手持鼓槌敲擊鼓面、鼓邊。多為、節拍。眾人環繞而舞,舞姿雄健有力,雙臂自然下垂,肩部有力地擺動,順手順腳的跳躍,構成獨特的風格。

踩鼓舞 流行於貴州省東南地區台江、鎮無等縣的女子自娛性集體舞蹈。在傳統的民族節日中都可以跳,尤以春節期間最為活躍。其鼓為扁圓形,鼓面朝上置於鼓架上,由1人擊鼓,眾人繞鼓踏節,翩翩起舞。節奏多為拍,以敲擊鼓心、鼓梆和鼓槌相擊發出的不同的音色,組成豐富多變的鼓點。有的地區舞前先由鼓手高唱踩鼓歌。女舞者隨舞步的移動,腰部微擺,小臂隨之上下擺動,所佩戴之銀飾沙沙作響。

苗族鼓舞

苗族鼓舞團圓鼓舞 流傳於湖南省西部古丈縣等地。由一鼓手在中間敲擊一面大型扁圓鼓,眾人環繞,歌舞交替進行。開始時舞蹈速度稍慢,鼓手只敲鼓而不舞,舞蹈隨鼓聲速度逐漸加快,並將大鼓立起,鼓面朝前。鼓手邊舞邊敲擊,眾人繞鼓而舞。

猴兒鼓舞 流傳於湖南省西部,是男子表演性舞蹈。表演者有時化裝成猴子的模樣,以拳擊鼓或用槌擊鼓。其主要動作與花鼓舞相似,基本形象是模擬猴子的動態及習性。

詳細介紹

苗族鼓舞

苗族鼓舞苗族“鼓舞”主要分布於湖南西部和貴州東南部清水江流域一帶。由於長期分散居住,以及語言、服飾、風習方面的差異,各地“鼓舞”風格特點和形式各不相同。在湖南省西部的鳳凰、保靖、花垣等縣有“花鼓舞”(包括後來在此基礎上發展起來的男子和女子“雙人鼓舞”),古丈等縣有“團圓鼓舞”、“跳年鼓舞”,保靖、花垣有“猴兒鼓舞”,在貴州省東南部,清水江沿岸的台江、鎮遠等縣有“踩鼓舞”,黔東南地區的台江縣和湘西地區個別地方有“木鼓舞”,施秉、銅仁等縣有“調鼓”。上述各種形式的鼓舞,在不同的歷史階段、各有不同功能,在社會生活中發揮著自己的作用。如原來“木鼓舞”,僅為祭祀祖先、祈神禳災、娛神、娛祖靈所用,“調鼓”則主要用於喪葬儀式告慰亡靈,“團圓鼓舞”、“踩鼓舞”、“花鼓舞”等,主要是在每年春節和隆重的傳統節日中娛樂。如今,都演變為節慶活動和人們勞動之餘不可缺少的一種文化娛樂形式。功能的轉化,也促使鼓舞的節奏及擊鼓動作發生更為複雜的變化,而具表演性質。湘西地區的苗族男、女單人“鼓舞”和“猴兒鼓舞”就是明顯的例子。“花鼓舞”通常活動於春節及“六月六”、“八月八”、“趕秋”、“趕夏”等民族傳統節日。它的活動形式是由兩人各持兩根尺許長的鼓槌、分別站在鼓的兩面同時擊鼓,另有一人持單棒居中擊鼓腰作伴奏。兩者節奏要求統一,動作講究對稱。圍繞著他們舞蹈的男女均可,多寡不限。唯舞蹈開始之前,須按慣例首先唱一首頌揚制鼓工匠功德的古歌,以示對祖先的紀念。

苗族鼓舞

苗族鼓舞從“花鼓舞”派生出來的鼓舞有“雙人鼓舞”(男、女均可),特點是擊鼓時兩人可各打一邊或同時敲擊一邊,也可一人擊鼓,另一人以舞姿作陪襯。動作可隨機應變,但十分講究對比、協調。

“團圓鼓舞”是種有歌有舞的鼓舞形式,舞時由一鼓手在場子中央擊鼓伴奏,參加舞蹈的人則圍繞著他,踏著節奏明快、時輕時重的鼓點,晃手擺腰地繞圈而舞。每跳完一段舞之後就唱一段山歌、歌和舞交替進行輪迴不斷,直至興盡方休。歌詞多是反映勞動生活和男女愛情的內容。舞蹈基本動作有“大擺”、“小擺”、“細擺”三種。晃手擺腰是“團圓鼓舞”獨有的韻律和風格。

“跳年鼓舞”除在伴奏上多用一銅鑼外,其活動形式及動作風格特點與“團圓鼓舞”大致相同。

“單人鼓舞”是湘西地區苗族人民普遍喜愛的一種表演性舞蹈。常在歡慶豐收及其它傳統節日裡表演。有男子表演、女子表演的兩種。男子雙手持鼓棒擊鼓或雙手握拳擊鼓,舞蹈動作豐富,有模擬動物形態的動作和武術等多種,動作粗獷有力;女子則是在伴奏者敲擊鼓邊或銅鑼的音響聲中,雙手各持鼓棒一根、邊敲擊著斜放在木架上的大鼓邊舞蹈的。舞蹈動作多是表現勞動生產和日常生活,有挖土、插秧、紡紗、織布和照鏡、梳妝等,其風格特點除個別地方能見到激烈、豪放者外,大多較文雅、端莊。

苗族鼓舞

苗族鼓舞“木鼓舞”有的地方也稱“跳鼓髒”(苗語稱“直質努”),是一種祭祀性舞蹈。過去僅在每隔十三年舉行一次全族性祭祀活動“吃牯髒”時才跳,具有原始宗教色彩。

最初,跳“木鼓舞”時使用的鼓,是將一根直徑約一市尺,長約五、六尺的樹幹挖空,在兩端蒙上牛皮製成的。按古老風俗,舞時要一新一舊同時使用,祭祀活動過後,就將舊鼓送往懸崖陡壁任其腐朽風化,新鼓則放置屋樑上保存起來,待下次“吃牯髒”時取下,與當年新制的鼓並用。

苗族鼓舞

苗族鼓舞 苗族鼓舞

苗族鼓舞苗族銅鼓舞的活動形式,現在常見的是將銅鼓懸於庭前或場壩之中,由擊鼓者一手執木槌敲鼓腰,另一手持皮頭槌擊鼓面伴奏。舞者則圍成圓圈、踏著頓抑分明、鏗鏘有力的鼓聲,時里時外,且進且退地舞蹈著。至興高采烈時,還擊掌呼號、喊出“嗨哧哧”之聲以助興。其動作主要是來源於狩獵生活、農業生產勞動和對動物形態動作的模擬,如“騎馬”、“趕鴨”、“捕魚”、“撈蝦”等。苗族銅鼓舞動作以胯部的扭動和上身的擺動為主要特點。

苗族鼓舞

苗族鼓舞舞蹈特點

一是動作手舞足蹈,舞姿豐富。因情緒不同,分打鼓、踩鼓、嗲鼓,內容也不同,表現生產勞作的,有犁田、插秧、割谷等,表現生活的有洗臉、梳頭等,模仿動物的有水牛擦背、猴兒打鼓、貓兒洗臉等。二是因其表演形式和人數不同,分為雙人花鼓舞、男子徒手鼓舞、女子雙人鼓舞、女子單人鼓舞、單人猴兒鼓舞、多人猴兒鼓舞、團圓鼓舞、跳年鼓舞、踩鼓舞、盾牌鼓舞等。三是因流行區域不同,鼓的放置形式也有變化,分“平鼓”、“斜鼓”、“立鼓”,在全國十分少見。四是苗族鼓舞的音樂具有濃郁的民族風格,服裝也頗有特色相關詞條

阿罕白 擺手舞 拉手舞 喇嘛教寺廟舞蹈 蘆笙舞 莽式 苗族鼓舞 木瑙縱歌薩滿舞 喪事舞蹈 師公舞所屬分類

少數民族代表性舞蹈中國民間舞蹈

少數民族代表性舞蹈

| 少數民族代表性舞蹈。 |