《西方經濟學》

《西方經濟學》概念提出

經濟剩餘的概念最早出自於美國激進經濟學派的代表人物保羅·巴蘭 ,他在《成長的政治經濟學》(1966年)中論述了經濟剩餘在發達資本主義國家的作用。他把社會現有的生產物和社會現有的消費之間的差額稱為實際經濟剩餘;把“在一定的自然環境和技術環境內,藉助可資利用的生產資源所能生產出來的生產物和可能的基本消費之間的差額”稱為潛在的經濟剩餘。後來保羅·巴蘭和保羅·斯威齊在他們合作完成的著作《壟斷資本》中給經濟剩餘的“最簡短定義就是,一個社會所生產的產品與生產它的成本之間的差額”,並系統提出了經濟剩餘理論,即關於經濟剩餘產生和吸收的理論。這一理論不僅成為他們分析壟斷資本主義理論的一個中心概念,而且還成為美國激進政治經濟學派的核心理論。

經濟剩餘鼻祖——保羅·斯威齊

經濟剩餘鼻祖——保羅·斯威齊巴蘭和斯威齊用經濟剩餘概念取代了剩餘價值概念。在他們看來,高度發達的壟斷資本主義社會中,剩餘採取多種形式和偽裝,單純的剩餘價值概念已經不適用了,有必要進行“術語的更換”。(1997)他們的動機是想通過對經濟剩餘規律的分析證明壟斷資本的腐朽性和不合理性。他們自認為是馬克思主義者,是正統西方經濟學說的反對派,他們激烈地批判資本主義的現狀,揭露當代資本主義社會的弊病,揭露帝國主義對不已開發國家的剝削。他們認為,貧窮、種族主義、性別歧視、環境破壞、工人的異化和帝國主義並不是制度的病理反常,而恰恰是資本主義正常作用的結果。

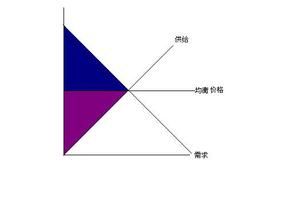

因此得出的結論是,主要的社會經濟問題只能通過根本改造資本主義社會制度才能解決。他們的激進觀點遭致許多批評,不僅受到主流經濟學家的猛烈抨擊,許多社會主義者也認為他們歪曲了剩餘價值理論,是對馬克思主義的一種修正。儘管如此,經濟剩餘一詞卻得到了廣泛的傳播,許多經濟學文獻都在使用經濟剩餘的概念,但涵義卻不盡相同。例如有的學者將經濟剩餘與西方經濟學中的消費者剩餘和生產者剩餘等同起來,認為交易對買賣雙方都是有利的,買方獲得了消費者剩餘,賣方獲得了生產者剩餘。這兩個剩餘加在一起就是交易所創造的經濟剩餘。人們通過比較已獲得的剩餘和潛在的可獲得的剩餘,來分析市場效率問題;有的學者認為經濟剩餘是剩餘價值的另一種中立性質的表述;還有的學者只是簡單地把利潤等同於經濟剩餘。有鑒於此,有必要進一步明確經濟剩餘的含義,以便於對經濟剩餘的來源進行分析。這裡所探討的經濟剩餘,與巴蘭和斯威齊初次提出的經濟剩餘含義類似但又不完全相同,可以定義為:人類經濟活動總成果中扣除成本消耗以外的所有剩餘。這種剩餘是實實在在的物質財富的積累或貨幣價值的積累,並進一步促進精神財富的積累。

產生的物質基礎

《基礎經濟學》

《基礎經濟學》首先,生產力系統和各種經濟系統都具有輸入和輸出功能:將生產原料、資金、技術、信息、人類的體力和智力等輸入系統,在系統內進行加工處理後,輸出的是產品、服務等,可以滿足人類的各種需要。

其次,經濟系統具有系統的一般特徵:

(1)集合性。系統必須由兩個以上的要素組成。一個最簡單的生產力系統至少也要包括兩個生產要素——勞動力和自然力,複雜的生產力系統還可能包括技術、信息、管理等多種生產要素。

(2)相關性。系統各要素之間具有相互作用、相互影響、相互依賴的關係。經濟系統中的各種要素和各子系統之間都是相互作用、相互影響的。

(3)目的性。經濟系統是一種人工系統,人工系統都是具有目的性的系統,經濟系統以生產特定的產品或提供某種服務為目的,各個層次的經濟系統以實現特定的經濟目標為目的。

(4)功能性。系統的結構決定系統的功能,人造系統是根據系統的目的設定系統的功能的,一個可持續發展的經濟系統具有物質循環、能量轉化、價值增值以及信息傳遞等多種功能。

(5)層次性。複合系統都具有明顯的層次性,如前所述,國民經濟系統包含若干區域經濟子系統,區域經濟子系統還包含更低層次的部門經濟子系統,最低層次的子系統才是最簡單的生產力系統。

根據系統論的最基本原理——整體性原理可知,系統作為一個整體可以產生“整體大於部分之和”的系統效應。系統效應的產生,源於系統內各要素之間、各子系統之間的耦合與互動。耦合是系統中某些子系統或組成要素之間的一種互補互需的關係,即一個子系統或要素的輸出是另一個子系統或要素的輸入,只有存在耦合效應,各子系統或組成要素才能通過中介環節的關聯和相互作用形成更大的系統,從而產生獨立狀態下不可能產生的整體效應;要素及子系統之間的互動對於系統效應的產生也具有重要的推動作用,例如經濟系統內科技要素的創新突破會促進整個系統功能的改進與效率的提高,產生更大的系統效應。

以上對經濟系統以及系統原理的分析可以從另一個角度解釋經濟剩餘的來源。通過分析一個簡單的生產力系統來說明經濟剩餘的產生。例如一個以修理電器為生的小手工業者,他所擁有資源是:自己可以勞動的雙手、維修技術和簡單的工具,這些資源就可以組合成一個簡單的生產力系統,輸入這個系統的是有故障甚至完全不能工作的電器,在系統內進行維修以後,可以輸出正常工作的電器。在這個過程中系統的三個要素——勞動、技術、工具協同作用,共同完成維修工作,三者缺一不可,不能相互替代。生產過程中勞動的消耗和工具的磨損折舊都較小,而技術不但沒有折損,反而可能因反覆操作而更加精湛高效,因此輸入系統的要素成本很低,但輸出品由於恢復了原有的功能而表現出較高的價值,二者之差形成經濟剩餘,這其中要素問協同合作所產生的系統效應是經濟剩餘的主要來源。一個複雜的國民經濟系統也是如此,合理的產業結構和生產力布局,區域經濟之間的耦合與互動,有利於產生更大的系統效應,降低成本,增加產出,擴大經濟剩餘,提高綜合國力。

綜上所述,經濟剩餘來源於三個方面:

第一,自然資源參與財富的創造而不參與財富分配,它的無償提供是物質形態經濟剩餘的主要來源;

第二,人類智慧對自然力的深入挖掘,使得一些自然狀態下不能釋放出來的能量得以高效的利用,甚至自然狀態下不存在的物質也可以轉化、製造出來,從而節約了人類的體力甚至是腦力,產生巨大的經濟剩餘;

第三,生產要素的協同與合作可以產生“整體大於部分之和”的系統效應,這也是經濟活動可以產生剩餘的一個基礎條件。

表現方式

經濟剩餘——《西方經濟史論》

經濟剩餘——《西方經濟史論》其次,經濟剩餘也不同於剩餘價值。剩餘價值是馬克思提出的,是指由工人剩餘勞動創造的被資本家無償占有的超過勞動力價值以上的那部分價值。的確,這個概念具有強烈的階級性和感情色彩,但這並不是經濟剩餘與剩餘價值的主要區別。剩餘價值只是經濟剩餘的一部分,並不能代表經濟剩餘的全部;經濟剩餘與分配無關,不論分配給誰,剩餘都是存在的,而剩餘價值則與分配有關,如果把工人剩餘勞動所創造的剩餘價值全部分配給工人,那么就不存在剩餘價值,但存在經濟剩餘;而且一般來說,剩餘價值採取價值形式,而經濟剩餘可以是價值形式也可以是物質財富形式。

經濟剩餘一方面表現為財富積累,另一方面表現為價值增值。人類從遠古發展到今天,積累了大量的物質財富和精神財富。從城市到鄉村,縱橫交錯的立體交通公路網、鱗次櫛比的摩天大樓和優雅寧靜的鄉間別墅、溝通天塹的公路鐵路大橋、氣勢恢宏的水利電力工程等等,都是人類物質財富的積累;而人類精神財富的積累可以說更加豐富多彩,文學、藝術、音樂、繪畫、雕刻、戲劇、科學、宗教都是人類精神世界對理想的追求。但是,必須承認,精神財富的積累是以物質財富的積累為基礎的,只有當經濟活動產生一定的經濟剩餘,一些人不必為生計而勞作,他們才可能以文學、藝術創作或科學研究為主,分化出文學家、藝術家和科學家,為人類積累精神財富。經濟剩餘的另一種表現是價值增值。對任何一個相對穩定的生產過程進行成本收益分析(或投入產出分析)都會發現,以貨幣計量的成本投入,總會小於以貨幣計量的產出,投入與產出的差額就是價值的增值部分。在一個常態的經濟實體中,價值與財富是對等的,價值就是財富的代名詞。如果社會生產出的財富增多,貨幣數量不變,那么單位貨幣所能換取的財富數量就會相應增加。反之,如果社會生產出的財富減少,單位貨幣所能換取的財富數量就會減少。在資本市場相對獨立運營的虛擬經濟中,價值的增值與財富的增加可能是不一致的,當價值的增值遠遠超過財富的增加時,就是所謂的泡沫經濟,泡沫經濟不可能永遠膨脹下去,遲早要向實體經濟回歸,使貨幣價值與財富保持相應對等的關係。

經濟剩餘是社會發展進步的基礎和動力源泉。如果一個社會的經濟組織所生產的經濟成果只能抵消生產成本,那么,這個社會只能永遠停留在一個原始的發展水平上,人們永遠要為生存而奔波勞碌。有了經濟剩餘,人類不僅能生存,而且還可以發展,古往今來,人類就是憑藉經濟剩餘積累起了大量的物質財富和精神財富。

人們往往將其歸功於人類勤勞的雙手和智慧的大腦,然而,自然科學已經證明物質不滅定律和能量守恆定律是宇宙的普遍法則,人類不可能憑空創造任何物質和能量。從生物學角度來分析,勞動首先是人類體能的消耗,按照熱力學第一定律,能量可以轉化做功,但熱力學第二定律同時告訴我們,能量轉化過程中,總有一部分能量要轉變為不能再做功的能量(熵),也就是說,勞動過程中勞動者提供的能量(體能消耗)總有一部分以熵的形式耗散掉了,勞動力消耗的能量不可能全部做功凝結在商品中,而勞動者索要的報酬至少要能夠抵消其體能的消耗,否則,勞動者是不可能提供勞動的。

例如,一個勞動者,假如他不從事任何體力勞動,每天為保持體溫、維持正常的生命代謝活動必需消耗1500卡的熱量,如果他從事重體力勞動,消耗的能量將增加到5000卡,那么,他期望的工資水平至少是能購買到含3500卡熱量的食品,否則它是絕不肯做這項工作的,因為入不敷出會使他的狀態變得更糟。事實上,即使在被認為勞動者受到剝削的社會裡,勞動力的工資也確定在可以維持勞動力本身和勞動力家屬生活的必需費用,以及勞動力參加必要培訓的費用等。這樣算來,勞動者收穫的能量遠遠大於他所支付的能量,這是勞動者的經濟剩餘。

與可持續發展的關係

經濟剩餘——《西方經濟思想史18講》

經濟剩餘——《西方經濟思想史18講》勞動生產力的提高,經濟剩餘的增長同樣還離不開大自然的恩賜,正如馬克思所指出的:“勞動不是一切財富的源泉。自然界同勞動一樣也是使用價值”。自然界在創造使用價值即財富中是作出了巨大的貢獻,由於大自然並不索取報酬,這一點往往會被忽視。人們要征服自然,也要保護自然,因為自然資源是無限的又是有限的。珍愛自然,自然才能持續地為人類作出貢獻,為人類提供越來越多的經濟剩餘;保護自然,才能取得經濟的可持續發展。

經濟剩餘是客觀存在的。人類財富的增多,人類社會的前進和經濟剩餘的存在是密切相關的。從最初級的原始社會分析,當時人們的生存和發展主要是依賴於大自然。開始僅僅以打獵和採集野果子維持生存,野獸和野果子都是大自然提供的,後來發展到以農業為主,收成的好壞主要依賴於自然,即土地、陽光、雨水、風能、地熱等,是大自然造就了人類,孕育了人類。財富的創造一方面依靠人類的勞動,另一方面確實也離不開大自然。

早在1662年,英國古典政治經濟學家威廉·配弟在《賦稅論》中就提出了:“土地為財富之母,勞動為財富之父和能動的要素”的精闢論斷。土地對財富創造的貢獻是巨大的,特別是對農業生產。土地能為農作物的生長提供多種必需的營養元素,種子播撒在一塊肥沃的土地中就會生根、發芽、開花、結果,只需投入很少的勞動和生產資料。一般認為,在這個生產函式中包括三個生產要素:勞動(L)、土地(N)、生產資料即資本(K)。事實上除了這三個要素外,還有陽光、空氣、水、適宜的溫度濕度條件等的協同作用。如果土地和資本都是由勞動者自己提供,那么他就可以得到全部的收穫,這其中扣除資本消耗和勞動報酬以外,剩餘的很大一部分成果是來源於土地及相關自然要素提供的生產力。這些自然要素對財富的生產和增長作出了巨大的貢獻,但它們卻不要報酬。是自然資源的無償貢獻構成了經濟剩餘的重要組成部分。

對於自然力在經濟活動中的貢獻,法國重農學派的創始人弗朗索瓦·魁奈提出了純產品學說。在他看來,農業中生產出來的產品,除了補償生產過程中耗費的生產資料即種子、工人的生活資料和農業資本家的生產資料外,還有剩餘的產品,這些剩餘產品稱為純產品。而這些純產品的取得是由於農業生產中有各種自然力的參與,是自然的賜予。法國經濟學家弗雷法里克·巴斯夏在其《經濟和諧論》中,則反覆強調自然力是無償的。他認為,“我們用來滿足需要和欲望的大部分材料,只是在人的勞動對其施加了作用後,才能達到效用狀態。可是組成這些材料的元素、原子等等,都是自然的無償賜予。”“我在這裡就物質所說的一切,都同樣適用於自然給予我們的力量。重力、氣體的彈力、風力、平衡法則、植物和動物的生命等等,這些都是我們能夠學會為我們所用的東西。我們為此付出的體力和智力都可以得到回報,因為我們不能被看成是在為他人無償地付出努力。但是,除了我們的體力和智力外,這些自然力就其本身而言,都是上帝的無償賜予。”儘管他們的觀點並不完全正確,但他們確實認識和重視了自然力的作用,自然力對經濟剩餘的貢獻。自然力無償提供的經濟剩餘在農業、畜牧業、水產捕撈業、採掘業等基礎產業中表現得十分明顯,而且多以提供物質財富積累的方式出現。這些經濟剩餘不僅由參與生產的各方分享,而且也為消費者所分享,消費者分享這部分經濟剩餘的方式是可以廉價購買初級資源產品。這就是為什麼住在森林附近的地區,木材是廉價的;盛產水果的地區,水果是廉價的。新古典經濟學在分析消費者剩餘時認為:消費者對這類物品的效用評價是高的,原意支付的價格也高,但這類物品的市場價格一般並不高。因為這類產品一般都是初級資源產品,自然力提供了大量的經濟剩餘。這些廉價的初級產品如果作為生產資料繼續進入生產領域,還可以將經濟剩餘向其他相關產業傳遞。在這個傳遞過程中,由於自然力的作用逐漸被掩蓋,它所提供的經濟剩餘也逐次轉化為價值剩餘,表現為製造業、加工業的高利潤。工業品的高利潤實際上是分享了農業品等初級資源產品的經濟剩餘。從而我們也完全有理由指出,早期資本主義國家的工業發展那么快的原因之一是因為它們剝奪了落後國初級資源產品提供的大量的經濟剩餘。利用了他國自然力提供的經濟剩餘,加速了本國的經濟發展。

相關詞條

經濟概念(一)

| 經濟就是經邦濟世、經國濟世或經世濟民等詞的綜合和簡化。(如“識局經濟”——《晉書紀瞻》、“皆有經濟之道而位不逢——(隋王通《文中子中說》卷六)。它的含義包括國家如何理財,如何管理各種經濟活動,如何處理政治、法律、軍事、教育等方面的問題,即治理國家、拯救庶民的意思。 |