理論簡介

經濟剩餘論

經濟剩餘論經濟剩餘概念與K.馬克思的剩餘價值概念不是完全相同的。據斯威齊的解釋,他們之所以寧願採用“剩餘”這個概念,而不採用“剩餘價值”概念,是因為在馬克思的經濟理論中,剩餘價值大概等於利潤加利息加地租的總和。馬克思在《資本論》和《剩餘價值理論》的某些段落中,表明了剩餘價值也包含其他的項目,例如國家和教會的收入,商品轉變為貨幣時的支出,非生產性工人的工資。但一般說來,馬克思把這些項目作為次要因素來處理,並把它們排除在他的基本理論圖式之外。而斯威齊等人的論點卻是:“在壟斷資本主義制度下,這種程式不再是恰當的了;術語的更換,將有助於實現理論見解的必要轉變。”總之,據斯威齊等人的看法,不完全競爭的出現,工會,以及進行干涉的政府,已改變了資本主義的面貌和剩餘概念的性質,使得探究用產量而不是用收入來表示的剩餘成為必要。所以,新馬克思主義文獻中的剩餘的顯著特性不是不勞而獲的收入份額的表現。更確切地說,它是關於使用剩餘的方式可供社會選擇的要素。

具體內容

經濟剩餘論

經濟剩餘論一、剩餘價值的生產並非僅存在於資本主義社會,社會主義社會也廣泛存在,勞動者創造的剩餘價值是企業利潤和國家財政收入的源泉

傳統觀點認為剩餘價值的生產僅在資本主義社會存在,在其他社會,尤其是作為資本主義取代者的社會主義社會並不存在。可事實並非如此。社會主義社會仍然廣泛存在剩餘價值的生產,不僅“資本主義經濟”存在,而且公有制經濟和個體經濟也存在。社會主義社會仍然存在僱人做工的私有企業、合資企業、股份制企業等傳統觀點所指稱的“資本主義經濟”,它們當然生產剩餘價值,這一點眾人皆知。公有制經濟是社會主義經濟的主體,而它亦生產剩餘價值,因公有制企業的職工並沒有為滿足自己的需要而將自己創造的價值全部占有,而是留一部分成為企業利潤和國家利稅,而這實際就是公有制企業職工創造的剩餘價值。社會主義社會,個體經濟的業主也要向國家納稅,而其所納的稅實際就是個體經濟的勞動者創造的剩餘價值。社會主義社會,不管是公有制經濟還是私有制經濟,勞動者創造的價值實際可分為兩部分:一部分為自用價值,滿足自身及家庭的需要;另一部分則為剩餘價值,成為企業利潤及國家財政收人的源泉。如果勞動者創造的價值不夠或僅夠滿足自身及家庭的需要,沒有一點剩餘,那么企業就掙不到任何利潤,國家財政也不會有一文錢的收入,從而社會經濟就會停止運行,國家機器就會停止運轉。

二、剩餘價值的準確含義

那么,剩餘價值的準確含義究竟是什麼呢?仔細考察“剩餘價值”出現的各種場合,發現其含義並不統一,至少有兩種:第一種是從價值的創造者而言,“剩餘價值”是與“自用價值”相對的概念,指勞動者創造的超過自身及家庭需要的那部分價值;如勞動者創造的價值不夠或僅夠滿足自身及家庭的需要,沒有一點剩餘,那他便沒有創造剩餘價值。如工人創造的價值若還不抵其工資,他便沒有創造剩餘價值,只有創造的價值比工資多,他才創造了剩餘價值。馬克思說:剩餘價值是僱傭工人創造的被資本家無償占有的超過勞動力價值的價值。這裡的剩餘價值,即資本主義的剩餘價值,本質上也是勞動者創造的超過自身及家庭需要的那部分價值,因勞動力價值是由維持勞動力的生產和再生產所需要的生活資料的費用決定的,其中包括勞動者本人的培養、教育費用和維持其家庭成員生活的費用,而這恰恰就是勞動者創造的價值中超過自身及家庭需要的部分——自用價值。故對剩餘價值的新舊兩種解釋在本質上是一致的,區別僅在於:舊解釋是剩餘價值之特殊,無普遍適用性,僅可解釋資本主義的剩餘價值;而新解釋則為剩餘價值之一般,具有普遍適用性,可解釋一切與自用價值相對的剩餘價值。剩餘價值還有第二種含義,是從價值的載體而言,是與“已用價值”相對的概念,指物品經利用後所剩的價值。這種含義不如第一種含義常見,但在電視、報刊、書籍及日常生活中也時有出現。如2000年12月12日早上8時之前,中央電視一台的“東方時空”節目曾報導有人回收“電子垃圾”再利用而取得了良好效果,尤其是印度一男子竟用此而組裝成一輛機車,言此為利用垃圾的“剩餘價值”,這裡的“剩餘價值”顯然並非指勞動者創造的超過自身及家庭需要的那部分價值,而是指物品經利用後所剩的價值。人們有時會聽到有人把廢水的再利用稱為利用水的剩餘價值,把廢料、廢物的回收利用稱為利用物品的剩餘價值,此“剩餘價值”也是指物品經利用後所剩的價值。

經濟剩餘論

經濟剩餘論三、剩餘價值在社會生活中的地位和作用

剩餘價值在社會生活中居於十分重要的地位,起著非常重要的作用,勞動者創造的剩餘價值的多少是衡量社會生產力水平高低,人生價值大小及國家財力強弱的重要標尺。下面分而論之。

(一)勞動者創造的剩餘價值的多少是衡量社會生產力水平高低的重要標尺

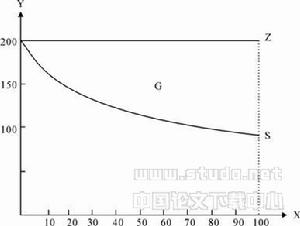

勞動者創造的剩餘價值的多少與社會生產力水平的高低成正比。社會生產力水平越低,勞動者創造的剩餘價值便越少;而社會生產力水平越高,則勞動者創造的剩餘價值便越多。故勞動者創造的剩餘價值的多少是衡量社會生產力水平高低的重要標尺。以農業生產為例,一個勞動力一年的產出,原始社會,養活自己及家人尚感吃力;奴隸社會、封建社會,產出雖有所提高,也不過除養活自己及家人外還能多養活幾個而已;而到了資本主義社會,因生產力的巨大發展,其產出養活幾十、幾百人也不成問題,現代已開發國家,百分之幾的農業人口便能滿足全國人口的糧食供應,便是明證。在這裡,農業勞動者創造的剩餘價值的不斷增長便標誌著農業生產力的不斷發展,由其數量的多少便可判明農業生產力發展到什麼水平。

(二)為社會創造的剩餘價值的多少是衡量人生價值大小的重要標尺

什麼是人生價值?對其具體解釋雖紛紜不一,但人的貢獻大、影響顯,則人生價值便大,卻是人人都同意的觀點。而人為社會創造的剩餘價值越多,則貢獻便越大,影響便越顯著,故人生價值便也越大;相反,如人為社會創造的剩餘價值越少,則貢獻便越小,影響便越輕微,故人生價值也越小,如不能為社會創造任何剩餘價值,則人生便毫無價值。這樣,為社會創造的剩餘價值的多少便成了衡量人生價值大小的重要標尺。各類人中,正常人都能創造價值,但痴呆人、植物人卻不能,故其不但不能創造剩餘價值,反而需要靠他人供養而生活,因而其人生不僅可以說毫無價值,甚至可以說是“負價值”。正常人雖都能創造價值,但某些人,如歷史上的一些貴族、奴隸主、地主及現代社會的一些純粹“食利者”卻不去創造,自己卻過著奢侈豪華的生活,因其不但沒為社會創造剩餘價值,反而消耗社會的剩餘價值,故其人生也不僅毫無價值,而且為“負價值”,與痴呆人、植物人一樣,純粹為社會的附贅懸疣。

經濟剩餘論

經濟剩餘論(三)勞動者為社會創造的剩餘價值總量是衡量國家財力強弱的重要標尺

如何衡量國家財力(注意:這裡指國家財力,而非指綜合國力)的強弱?目前,往往是用國民生產總值或人均國民收人來衡量,這遠不如用勞動者為社會創造的剩餘價值總量衡量準確。這是因為:國民生產總值雖確實與國家財力強弱密切相關,但在很大程度上又取決於國家的大小,國家很大(如舊中國),即使經濟落後,國民生產總值也會相當多,但因國民消費量也大,國家財力實際十分弱小,根本辦不成什麼大事。人均國民收入雖可準確反映國民的富裕程度,但如國家太小,即使人均國民收入很高,國家財力也不可能太強,辦不成什麼大事,仍會受制於人。如1990年海灣戰爭時,科威特雖人均國民收入很高,十分富有,但因是個彈丸小國,故國家財力並不強,無力抵擋人均國民收入比自己低得多的伊拉克的侵略而一度亡國。而剩餘價值總量實為國民生產總值減去國民消費總量所得之差,可準確反映國家掌握及可以調度的財富數量,可準確衡量國家財力的強弱。

綜上所述,通過對馬克思主義政治經濟學“剩餘價值”概念的準確解釋,便可使這一概念的理論價值大大提高,不僅適用於資本主義社會,而且適用於其他社會,不僅可解釋、解決經濟問題,而且可解釋、解決人生、社會等一系列問題,而使馬克思主義的剩餘價值學說更加完善,大大增強馬克思主義的生命力

三個假說

經濟剩餘論

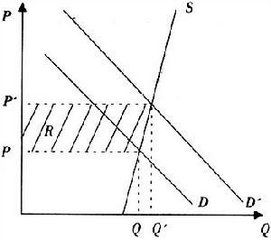

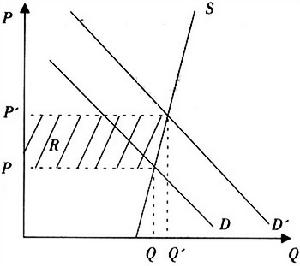

經濟剩餘論對於第二個見解,巴蘭和斯威齊指出:壟斷資本主義總是形成越來越多的剩餘,可是它不能提供為吸收日益增長的剩餘所需要的因而是為使這個制度和諧運轉所需要的消費和投資出路。據說,因為大公司的股利政策(通常股利支付率指標長期固定為公司收入的50%)使增大的剩餘積累(公司未分配利潤)與這項剩餘分配到可支配收入之間產生時延(例如,假定公司在某個時期每股賺得利潤兩美元,支付股利一美元,以後每股賺得利潤增加到四美元,那么股利將不會在一年內而是在好幾年內才增加到兩美元。這時,實際股利支付率將落後於公司的目標股利支付率),所以,即使資本家把全部分配的利潤用於消費,剩餘總量中尋找投資出路的那部分比重(尋找投資出路的那部分剩餘在總收入中所占的百分比)也趨於增長。這樣,便形成壟斷資本主義的自相矛盾的性質──它長期無力吸收它所能生產的剩餘。因此,愈益困難的剩餘的吸收問題就會出現。

依據第三個見解,巴蘭和斯威齊斷言:“既然不願生產出不能吸收的剩餘,所以壟斷資本主義經濟的通常狀態就當然是停滯。”壟斷資本主義沒有充分的吸收剩餘的能力,這就等於全部生產能力的開工率存在下降趨勢,即現有人力資源和物質資源經常未能被充分利用。雖然有可能出現有利於吸收日益增長的剩餘所需要的如下投資出路:①用於滿足人口增長所產生的需要的投資;②用於新生產方法和新產品上的投資;③國外投資。但據巴蘭和斯威齊的分析所得出的結論卻不是樂觀的。他們認為,人口增長本身對於創造某種投資出路並不是決定性因素,如果人口繼續以較高速度增長,同時其他的投資出路又在減少,其結果很可能是失業水平的提高而不是持久的投資景氣;而在壟斷資本主義下,技術進步的速度是迅速的,但大量技術陳舊的設備仍然保留使用。總之,在他們看來,在壟斷資本主義下,技術進步速度和投資出路大小之間,並不存在象競爭制度下所表現的那樣一種必然的關聯。“技術進步傾向於確定在一定時間內進行的投資所採取的形式,而不是它的數量”。至於說到國外投資,它遠遠不是國內形成的剩餘的出路,相反,它是把海外形成的剩餘轉移到投資國的最有效的手段。這樣,國外投資就使剩餘吸收問題更為嚴重,而不是有助於它的解決。所以,如果缺少抵消力量(如軍國主義化、浪費等)時,壟斷資本主義會越來越深地陷入長期蕭條的泥沼中。

巴蘭和斯威齊使用“經濟剩餘”這個概念還企圖表示:“剩餘的大小是生產能力和財富的指標,是一個社會享有多大自由來完成它給自己樹立的任何目標的指標。剩餘的組成部分表明一個社會是怎樣利用那種自由的:它在擴大它的生產能量上投資多少,它以各種形式消費多少,它消費多少,是怎樣浪費的。”據此,他們斷定,資本主義社會帶來了“不合理的制度”。自由企業一詞已經變成了一種口頭禪,絲毫不具備描述或說明的效力。沒有財產的人民大眾從來就不能決定自己的生活條件或政府的政策。因此,“這種社會沒有信仰,沒有道德──沒有能力為它的成員們提供一種途徑,為著從人的角度來看是有興趣的和有價值的目標去利用他們的精力”。

理論評價

經濟剩餘論

經濟剩餘論經濟剩餘論所推導出的壟斷資本主義經濟"停滯論",實質上是同馬克思根據對資本主義生產勞動過程的直接考察而提出的“資本積累理論”相背離的。西方一些激進派經濟學者指出,巴蘭和斯威齊對壟斷資本主義經濟停滯趨勢的研究方法,在好些方面同凱恩斯主義的有效需求不足論類似。他們認為,巴蘭和斯威齊提出“剩餘吸收”與維持總需求的凱恩斯主義公式兩者間是一致的。