流行病學

急性減壓性骨壞死

急性減壓性骨壞死1930年以前,有關減壓性骨壞死的報導很少,有文獻可供查閱的僅6例。1960~1970年為數也只有68例。1970年以後,世界上許多國家向海洋進軍,英、美、日本土耳其等國先後在漁民、潛水員隧道工人、高氣壓作業等人員中作廣泛醫學調查發現在非軍事潛水中減壓性骨壞死的發病率遠比預計的高得多。1964年日本Kinoshita調查潛水漁民400人,發病率為60%;1978年日本Ohiwa調查79例漁民,發病率為19%。1985年Cimist報告土耳其潛水漁民發病率為85.7%這些漁民潛水操作很不嚴格,不按照減壓操作規程故發病率高。1978年Wade調查美國非軍事潛水人員中減壓性骨壞死的發病率為65%。我國非軍事潛水人員中本病發病率未見確切資料。各國軍事潛水員減壓性骨壞死的發病率明顯低於非軍事潛水員。其原因就是嚴格按操作規程減壓,防護工作較好;中國(1985)發病率為2.15%;英國(1979)為3%;日本(1975)為3.2%;美國為1.5%

從上述資料可見,每次潛水作業都應正確地選擇減壓方案;切實遵守潛水操作規程;每一個潛水作業人員都應接受嚴格的醫學監護只有這樣才可能使減壓性骨壞死的發病率降低到最低限度。

病因

最初發現減壓病是在潛水工作者中,故最早稱本病為潛水夫病凡從事高氣壓作業,隧道和沉箱作業;失事潛艇艇員從海底脫險快速上浮;飛行人員乘坐非加壓艙快速升高;或在低壓艙中模擬飛行升空;高壓艙的密閉性發生故障;高壓艙治療患者可因減壓不當等均可發生減壓病。

發病機制

減壓性骨壞死發病機制尚無定論根據潛水實踐和動物實驗性骨壞死,證明骨壞死的病因是減壓不當形成氣泡引起栓塞所致。骨壞死損傷均見於長骨,一般不累及軀幹骨骼,由於長骨中黃骨髓多、脂肪含量高、溶氮氣多易於形成氣泡。骨髓中血液循環緩慢,故骨髓中氣泡不可能快速排出。骨損傷與高壓暴露次數、患急性減壓病史次數、潛水深度等成正比關係。據觀察發生嚴重減壓病時,並不緊接著發生骨損傷;而無減壓病或僅曾有過輕微減壓病病史者可能發生減壓性骨壞死。骨損傷特徵傾向於對稱性發病。單純氣泡梗死學說尚不能完滿地解釋許多臨床現象,因此有學者提出脂肪栓塞、血液濃縮、血液凝固性增加、血液中酶的變化以及溶解於組織中的氣體滲透效應理論等。

臨床表現

急性減壓性骨壞死

急性減壓性骨壞死減壓病的臨床症狀和表現多種多樣。為了判定預後或治療方便臨床分為2型:Ⅰ型和Ⅱ型。美國海軍將減壓病分為:僅有疼痛症狀類和具有嚴重症狀類。

1.Ⅰ型 主要包括一些僅有疼痛症狀的病例在Ⅰ型中又可分為:①肌肉骨骼型減壓病。空氣潛水和隧道高氣壓作業者,發病時以上肢關節疼痛多見;而氦氧潛水和沉箱工人發病時則以下肢關節疼痛較多。疼痛可累及一個以上關節很少有雙側對稱性關節疼痛發生。疼痛可為一過性,也可能是持續性劇痛有時疼痛難以定位,或呈遊走性,即從一個關節遷移至鄰近另一關節。關節疼痛時局部無明顯紅腫,但活動受限,有時採取保護性姿勢呈明顯的屈肢或俯臥體位;②關節皮膚型減壓病有一過性皮膚疼痛發癢,又稱皮膚型屈肢症(skin bends)。另一種皮膚型減壓病表現為皮膚循環的障礙,在肩周、下胸、腹部皮膚可出現血管或淋巴管擴張性斑塊,在皮膚上見到發紺色大理石樣斑紋。在此型減壓病中的淋巴管受累的占10%左右,其主要表現為肢體疼痛和水腫。

2.Ⅱ型 包括性質嚴重的病例如中樞神經系統、末梢神經症狀、呼吸功能障礙或有低血容量休克等。在Ⅱ型減壓病中約30%同時有關節疼痛。根據其重點症狀將其分為肺型、脊髓神經型、前庭型、血液濃縮和低血容量性休克型減壓病等。

併發症:

Ⅱ病例,可並發中樞神經系統末梢神經症狀、呼吸功能障礙或有低血容量休克,血管內凝血,血栓形成。

診斷

1.病史有呼吸壓縮氣體、高氣壓作業潛水作業史。以往經驗認為水深在12m以淺,反覆作業不可能發生減壓病但晚近報導有水下作業在6m~8.5m以深,反覆作業,或體力勞動強度大,作業時間超過2h,往往在出水後可能出現關節疼痛,並經加壓治療而獲治癒。因此,凡有環境氣壓急劇變化,如在高氣壓環境作業,向常壓方面急劇減壓;或在常壓環境下向低氣壓環境急劇減壓均可能造成急性減壓病。

2.體徵 患肢多呈屈曲狀無明顯紅腫熱,觸痛不明顯,重症患者多伴有其他系統嚴重症狀。

3.治療性診斷如有高壓艙設備,對可疑病例進行常規加壓治療,多數真性患者經加壓治療後症狀可以很快消失;但個別患者經加壓治療後局部疼痛可能復發,應與其他非氣壓性骨關節病進行鑑別。

減壓性骨壞死的臨床診斷,主要依賴於高氣壓暴露史呼吸壓縮氣體潛水作業史,以及骨骼的影像學檢查等。

必須十分重視高氣壓暴露史的詢問,應當指出,減壓性骨壞死的潛伏期不等,多數患者早期並無症狀,只有待病變波及關節面或骨皮質而產生疼痛或關節功能異常時病家方來求診。因此,在臨床工作中,醫師對高氣壓作業就診人員,應提高警惕,隨時想到此病的可能性:當配合影像學檢查時,注意其特定的好發部位,這是早期診斷不可忽視的要點之一。

鑑別診斷:

注意與呼吸功能障礙,低血容量休克,血管內凝血,血栓形成的相關疾病鑑別。

檢查

急性減壓性骨壞死

急性減壓性骨壞死實驗室檢查:

可使凝血環節中的接觸因子(Hageman因子,Ⅻ因子)激活。

其它輔助檢查:

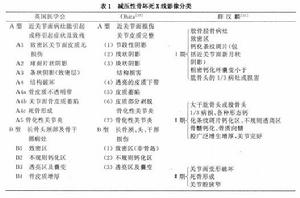

英國醫學會根據減壓性骨壞死的X線徵象將其分為AB兩大類:A類病變預後不良,病情活動,且易導致骨關節功能喪失而致殘;B類病變較穩定,距離關節面較遠,很少進一步惡化。經多年臨床觀察,AB兩類病變的發展與預後並無統計學差異。中國和日本學者根據各自的臨床經驗對減壓性骨壞死的X線片表現,分別提出各自的分類方法(表1)。

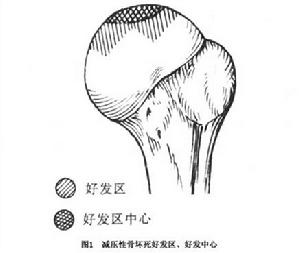

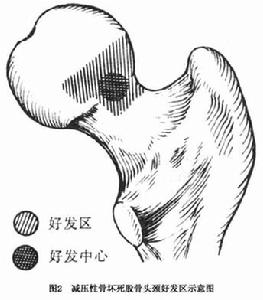

根據近年來的研究,對1269例高氣壓作業工人,近3萬張X線片的統計,發現減壓性骨壞死病灶多發於肱骨頭上內邊緣和股骨頸中外側,作者稱為減壓性骨壞死的特定部位好發區。如圖1,2所示。

長骨的減壓性骨壞死,有特定的好發區,這一發現有利於提高本病的早期診斷水平,以及與其他性質骨病變作鑑別。減壓性骨壞死之所以好發於這些特定部位,可能與該部位骨質松、受力大、含脂肪成分高血容量多、局部血流緩慢等因素有關。這些綜合性因素促使該部位容易產生和聚積氣泡,造成局部栓塞影響血供,導致骨壞死。

Gregg(1981)年從兔耳靜脈注入99mTc標記二磷酸鹽5µC,經骨掃描及X線拍片對比,發現放射性核素骨掃描,對減壓性骨壞死的早期診斷優於X線片。

套用B型超聲檢測減壓性骨壞死,並與X線片對比二者基本上一致。由於B型超聲檢查簡便價格便宜值得推廣使用。

治療

急性減壓病的骨關節病變的治療,與急性減壓病其他系統病變的治療原則相同應及時準確地施行加壓治療此是惟一的特效方法。

本病內科治療無效因此有人主張只要關節面有萎陷的可能就有外科治療的指征;可按病變進展情況決定手術方式和範圍。

骨壞死病灶較大或波及關節面,則採用手術治療。若股骨頭壞死且有輕度萎陷,可用移植皮質骨片置於股骨頭軟骨下或關節軟骨下,作為對壞死股骨頭或輕度萎陷的一種機械性支撐,且可使股骨頭的血管再生若壞死灶在股骨頭前上方,股骨頭後部保持正常的外形並具有完好的軟骨,則可採用骨切開術,以使負重位置後移,這樣比移植皮質骨為佳Sugioka氏的粗隆間前鏇位股骨切開術對治療中青年患者效果較好。若股骨頭有較廣泛的萎陷,但髖臼良好,則可採用股骨頭切除術,同時置換人工股骨頭。若髖臼和關節面已累及,可考慮全髖關節重建術。

預後預防

預後:

英國醫學會根據減壓性骨壞死的X線徵象將其分為AB兩大類:A類病變預後不良,病情活動,且易導致骨關節功能喪失而致殘;B類病變較穩定距離關節面較遠,很少進一步惡化。經多年臨床觀察,AB兩類病變的發展與預後並無統計學差異。

預防:

消除和減少或避免發病因素,做好勞動保護,漸進式訓練。