簡介

帝嚳陵

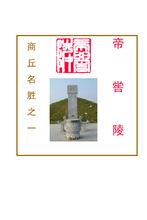

帝嚳陵帝嚳陵位於三皇五帝之一帝嚳建都地亳(今河南商丘),今址商丘市睢陽區南20公里的高辛鎮。現存的墓地為一高大丘,長200餘米,寬100餘米。帝嚳陵始建於公元前2345年,距今已有4300多年的歷史,維修於西漢,在元明又經多次修復,其殿宇雄偉壯觀,松柏蒼鬱,碑碣林立,廟堂內中央有一口古井,樑上繪有彩龍,彩龍映入井中,栩栩如生,相傳大旱之年求雨多有靈驗,所以被人們譽為“靈井”,陵前現存原有帝嚳祠、沐浴室、更衣亭、禪門等古建築,院中有大量碑刻。漢代曾建帝嚳廟,曹植曾作《帝嚳廟贊》。史料記載,趙匡胤不得志時,去北方投奔郭威,路過帝嚳陵,抽籤問卜,當有天子命。後來他果然在商丘當了歸德節度使而發跡。趙匡胤登基後,因商丘是西周時的宋國,又是後來的宋州,而定國號為“宋”。趙匡胤登基後,念念不忘在帝嚳祠抽籤問卜之事,於是,在宋開寶元年(968年)下詔大修了帝嚳陵寢。陵前有高5米,寬1.2米的石碑一通,二龍戲珠碑群,贔屓碑座,碑前有供案、香爐等設施。並重建帝嚳廟。元明清歷代重修。

2006年計畫重建大殿。祭場兩側有六角龍柱石亭各一座。東石亭內樹有明嘉靖四十一年重修帝嚳祠碑,西石亭內樹有2001年重修帝嚳陵碑一通,青石板甬道。兩旁新植刺柏1.3公頃。整個陵區翠柏環繞,莊嚴而肅穆。因帝嚳之後已分化千餘姓氏,所以,海內外帝嚳後裔們紛紛來此尋根祭祖,拜謁王陵。

文獻記載

古籍記載

帝嚳陵

帝嚳陵《大清一統志》歸德府 載:“帝嚳陵,在商丘縣東南四十五里。”

《河南通志》歸德府 載:“帝嚳陵,在(歸德)府城南四十五里,即帝所都之地。”

《宋州從政錄》載:“帝嚳陵,在商丘縣城南高辛里,有廟。”

《歸德府志》載:“帝嚳陵,在歸德府城南高辛里。帝所都之地。帝嘗都亳,故葬此。有宋太祖開寶元年,詔祀帝王陵寢碑可考。《皇覽》清豐縣、滑縣、合陽縣又俱有帝嚳陵,皆所傳之誤也。”

碑文記載

據商丘帝嚳陵現存至今的 元代 天曆元年 帝嚳廟碑記載:“睢陽(商丘城)南四十五里有岡阜,實古高辛之墟,上有古城,城北有古丘,丘之陽有帝嚳之祠。祠有二碑,其一 宋開寶元年,其一 金崇慶元年,聞諸故老,刻石尚多,皆毀於金季。”

明代重修帝嚳祠碑 帝嚳祠在帝嚳陵前。原祠前立碑甚多,年湮代遠,祠碑均遭破壞。現存有明嘉靖四十一年(1562年),《重修帝嚳祠碑》,碑文篆字,沿邊圖案清晰。碑文為進士王儒所撰,郡人楊承休書。

生平事跡

出世

帝嚳

帝嚳帝嚳(公元前2480年~前2345年)姓姬,名俊,號高辛氏,河南省商丘市睢陽區高辛鎮人,為“三皇五帝”中的第三位帝王,即黃帝的曾孫,前承炎黃,後啟堯舜,奠定華夏基根,是華夏民族的共同人文始祖,商族的第一位先公。祖父玄囂,是太祖黃帝正妃高皇后嫘祖的大兒子,父親名蟜極,帝顓頊是其伯父。帝嚳從小德行高尚,聰明能幹。十五歲時,被帝顓頊選為助手,有功,被封於辛(今商丘市高辛鎮)。帝顓頊死後,他繼承帝位,時年三十歲。帝嚳繼為天下共主後,以亳(今河南商丘)為都城,以木德為帝,深受百姓愛戴,死後葬於故地辛(今商丘市睢陽區高辛鎮),建有帝嚳陵。

帝嚳少小聰明好學,十二三歲便有盛名,十五而佐顓頊,封有辛(今河南商丘高辛鎮),三十而得帝位,遷都亳(今河南商丘),在位七十年,享壽105歲。死後葬於商丘市睢陽區南20公里的高辛鎮。

國學大師範文瀾先生在《中國通史簡編》中寫道:“漢以前人相信黃帝、顓頊、帝嚳三人為華族祖先,當是事實。”帝嚳氏族的一位嚳,後為顓頊“族子”,十五歲時,因輔佐顓頊帝有功,被封於高辛(今商丘市睢陽區高辛鎮〕。三十歲時,代顓頊為帝,都於亳(今河南商丘)。因他興起於高辛,史稱之為高辛氏。

即位

帝嚳即帝位後,“聰以知遠,明以察微。順天之義,知民之急。仁而威,惠而信,修身而天下服”。他在位七十年,天下大治,人民安居樂業。

顓頊死後,侄子高辛(玄囂的孫子)繼位,即帝嚳。帝嚳的兒子:有邰氏姜嫄生有一子,有娀氏女簡狄生契。陳鋒氏(又作“陳豐氏”或“陳酆氏”)女慶都生堯,鄒屠氏常儀生摯(即“鷙”)。太昊族(該族分兩支,原支在淮陽發展為華夏族,東遷一支在曲阜發展為東夷)的文化,因此稱為少昊。契被派往灤河以東駐守邊疆統治當地的東夷部落—有娀氏部落。棄被派往陝西武功縣駐守邊疆統治當地的炎帝部落—有邰氏部落。

功業

遷都於亳。有幾點好處:1)民生上:使得人民免於洪水之患。2)政治上:便於徹底解決不安分的共工氏餘部。共工氏餘部的反抗不停息,一直從黃河中上游跑到長江中上游發展。建都於亳,便於將軍隊迅速投放到前線戰場。

帝嚳陵

帝嚳陵守成之主:擊退外敵遊牧民族——犬戎之後 ,並沒有趁機窮追猛打,為的是將風險最小化。後將精力轉向內政,處理民族問題。

五正之制:以勾芒氏(即重氏)為木正,以祝融氏(重黎氏)為火正,以蓐收氏為金正,以玄冥氏為水正,以后土氏為土正。勾芒氏專事天文曆法,主祭東方和春季之神;祝融氏主事農業,主祭南方和夏季之神;蓐收氏為少昊氏古老的一支,主管刑罰,主祭西方和秋季之神;玄冥氏,主事水利,主祭北方和冬季之神;后土氏,女媧氏的一個主要支部,地位高於前四者,可以說是統管。

帝嚳以前,人們雖有一年四季的概念,但只是日出而作,日落而息,從事農藝畜牧沒有一個科學的時辰順序,嚴重製約了農業發展和人們生活質量的提高。因此,帝嚳 “爻策占驗推算曆法,窮極變化,頒告天下”《大戴禮·五帝德》說他“夜觀北斗,盡觀日,作歷弦、望、晦、朔、迎日推策”,或“觀北斗四時指向,以定節氣;觀天干以定周天曆度。”科學探索天象,物候變化規律,劃分四時節令,指導人們按照節令從事農畜活動,極大地促進了社會生產力的發展。使華夏農業出現一次偉大的革命,農耕文明走進了一個嶄新的時代。

帝嚳時代可謂上古時期的太平盛世。他的治國方略是:“德莫於博愛於人,政莫高於博利於人。政莫大於信,治莫於大仁。”強調以誠信、仁德使天下治。所以《史記》說他“普施利物,聰以知遠,明以察微,順天之義,知民之急,仁而威,惠而信,脩身而天下服……日月所照,風雨所至,莫不服從。”帝嚳在人民民眾中尤以誠信而著稱。“嫁女盤瓠犬”的故事歷數千年而不衰。說犬戎房王作亂,帝嚳征而不勝,便告文天下,凡取房王人頭者,可得千金,封萬戶,賜帝女為妻。後來,一個頭狀如狗頭的人叫盤瓠,以自己的勇猛和智慧取房王首級,帝嚳即履行諾言,嫁女封邑於盤瓠犬。帝嚳作為一代帝王,不僅能養性自律,大公無私,而且倡導誠信,明察善惡,為天下人所景仰,為歷代帝王所推崇,時至今日,仍有積極意義。

仁愛治國

帝嚳陵

帝嚳陵帝嚳以仁愛治國,生活儉樸;他平常神色莊重靜穆,品德崇高如山。他廣施恩惠、仁愛、講究信譽。他了解民間的疾苦,對天下人都一律平等。他絕不違背自然規律,又恭敬地祭祀天地鬼神,祈求神靈降福萬民。由於他德行崇高,因此深受百姓的愛戴。在他的治理下,社會富足,人民安居樂業。帝嚳亦能知人善任。羿的射箭技術天下無雙,帝嚳選拔他擔任射官,賜給他彤弓和蒿矢。羿也不負帝嚳深望,當白難反叛時,他一舉將其平定。鹹黑、柞卜長於音樂和製作樂器,帝嚳命他們為樂官,終於創作出《九招》之樂和鼙鼓、笭、管、塤、簾等新樂器。帝嚳有四妃。正妃有邰氏名姜嫄,生子棄,即后稷,是周朝的始祖。次妃有娀氏名簡狄,生子契,是商朝的始祖。次妃陳豐氏名慶都,生子放勛。次妃娵訾氏名常儀,生摯,帝嚳死後,摰承嚳的帝位,九年後禪讓給放勛,也就是帝堯。相傳帝嚳活了一百零五歲(一說九十二歲),死後安葬於商丘睢陽高辛鎮。

傳說

帝嚳陵

帝嚳陵傳說,高辛氏原來不叫高辛氏,姓姬名 聰明多智,就請姬 幫助他出點子。姬 說:“九個國家齊來攻打我們,我們如果跟他們硬打硬拼,必然顧此失彼,難以取勝。”顓頊說:“以你之見呢?”姬 說:“九國敵人都想獨吞我們的地盤,他們彼此之間必然互不相讓。我們若能叫他們之間互相打起來,不就好平滅了嗎?”顓頊一想:對呀!姬 想這個辦法就是好。於是就派人分別到九國敵人中調撥他們的關係,很快使他們彼此發起了戰爭。後來顓頊沒費多大力氣,就平滅了九國之亂。顓頊看姬 有能耐,就把他封在“辛”這個地方掌管一切。那時,這兒經常鬧水災,水來了,老百姓就往另一個地方遷徙。而重新遷徙的地方又鬧了水災,老百姓便又重新遷回來。這樣遷來遷去,老是不能安居樂業。姬 又想了一個辦法:帶領大家把住處的地勢加高。但是加高的速度卻趕不上水漲的速度,頭天加高的,第二天又被水淹沒了。夜裡,姬 睡不著,便跑到天上跟玉皇辯理,說:“天既然生了人,為什麼又故意與人們為難,不叫人們活下去呢?”玉皇辯不過他,便派天神下來,一下子把“辛”這個地方的地勢抬高到了水面以上。這兒的老百姓再也不被洪水趕得亂跑了。從此“辛”便稱為“高辛”,姬 便被稱為“高辛氏”

顓頊見高辛氏的確才高智廣,能給人民辦好事,就把自己的皇位讓給了他。從此,高辛氏代替顓頊做了天子,稱號帝嚳王。因為帝嚳王對人民仁愛,所以人們都敬重他。他死後人們把他葬在今商丘市高辛鎮這片土地上,這便是帝嚳陵的由來。

後世評價

三國時,著名文學家曹植曾作詩《帝嚳贊》以頌之:“木德治世,撫教天地,神聖靈賓。數訖四海,明並日月。”這是詩人詩意的禮讚。作為聖人,孔子認定帝嚳:“仁以威,惠而信,以順天地之義。知民所急,修身而天下服,取地之財而節用焉。扶教萬民而誨利之,曆日月之生朔而迎送之,明鬼神而敬事之。日月所照,風雨所至,莫不從化。”

後世紀念

帝嚳陵廟會

帝嚳陵廟會每年帝嚳生日這天,在帝嚳陵廣場上,人們會以廟會的形式來紀念這位華夏始祖。廟會之日,商丘周邊的寧陵縣、柘城縣、虞城、夏邑、永城,山東省的曹縣、單縣,安徽省的亳州,江蘇省的徐州等周邊縣市的百姓和商家紛至沓來,50多畝地大的廣場擠滿了人。大戲喧囂,人聲鼎沸,香火繚繞。祭祖的、經商的,形成了物資和文化交流會,商丘帝嚳陵廟會至今已經延續了四千多年。

姓氏之祖

帝嚳陵祭祀延續四千年歷史

帝嚳陵祭祀延續四千年歷史數萬年前三皇之首燧人氏在商丘觀季風,首創中華民族第一姓氏——風。此後,帝嚳在商丘奠定了華夏一族的根基。據考證,帝嚳一系就派生出姓氏1249個,其中單姓789個、複姓460個。在漢族人口最多的100個大姓氏中,帝嚳之後占59個。在《百家姓》438個姓氏中,有242個源於商丘。台灣省的“陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊”十大姓氏中,有7個姓氏族根就在商丘。除帝嚳後裔外,有據可查的姓氏在商丘的,還有葛、虞、陶、陳、田、桑、甾、犬、火、睢等。

2008年11月,來自菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡及台灣、香港、澳門、湖南、浙江、福建等地的1500多名戴氏宗親代表會聚商丘,拜謁先祖。2009年3月,宋楚瑜一行來到商丘,表示他此次拜祖,算是一次尋根之旅。

![帝嚳陵[河南省商丘市高辛鎮帝嚳高辛氏陵] 帝嚳陵[河南省商丘市高辛鎮帝嚳高辛氏陵]](/img/b/2c8/nBnauM3XwgzNwIDN3UzN0ETN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1czLwczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)