產地

嘉定竹刻

嘉定竹刻中國上海嘉定

歷史: 嘉定竹刻創始於明朝隆慶、萬曆年間(公元1567-1619年),已有400多年的歷史。當時 江南竹刻工藝的發展形成了各具特色的兩大派:一是“金陵派”,二是“嘉定派”,以“嘉 定派”更為繁榮。清代時,嘉定縣城已成為竹刻工藝的中心。嘉定派的創始人朱松鄰原是 一位善於詩文書畫的人,他在製作中能以筆法運刀法,勇於創新,為他人所不及。他的兒 子朱小松、孫子朱三松都繼承此業。朱小松刻制“古仙佛”,世人評價很高。朱三松把父 祖輩的傳統技藝又推進一步,所刻制的人物、山水、草蟲、禽鳥,刀法精湛,無不精妙絕 倫,具有新鮮靈動之感。後來,嘉定竹刻名家輩出,如明代的秦一爵、沈大生、侯崤曾, 清代的封穎谷、時大經、張學海,等等。嘉定竹刻極盛一時。

簡介

中國竹刻成為一種雕刻藝術品,最早的記載見於南朝梁人蕭子顯撰的《南齊書》中。那時 的竹刻還只是用於仗頭、如意、拂柄、筆斗、抓背之類。到了唐宋兩代,竹刻範圍逐漸擴 大,既運用於各種實用的物件上,更多的製品則供人欣賞,成為特種手工藝品。據北宋郭 若虛著《圖畫見聞志》記載:“唐德州刺史王倚,家有筆一管,稍粗於常用,筆管兩頭各 出半寸已來,中間刻《從軍行》一鋪,人馬毛髮,亭台遠水,無不精絕。每一事刻《從軍 行》詩兩句,……其畫跡粉描,向明方可辨之。”可見,早在1000多年前,竹刻工藝已達 到相當高超的技藝了。

起源

嘉定竹刻起於明代,至今已有四百多年的歷史。它的原創者為朱鶴,朱鶴把書畫藝術融入竹刻,以刀代筆,開創了以透雕、深雕為特徵的深刻技法,將竹刻從附屬於實用工藝的範疇內脫胎出來,成為一門獨立的雕刻藝術。一問世就受到了世人的追捧。

明代末年是嘉定竹刻相當活躍的時期,當時的文人學者也都十分關注這種藝術樣式,有的還介入了竹刻。到了清代康熙雍正年間,嘉定竹刻名家輩出,技法更趨新穎多樣,迎來了它的全盛時期。此時的嘉定竹刻已作為貢品傳入宮廷,名聲更為響亮,它融詩、書、畫、刀為一爐,是極具文化內涵的高雅藝術,有其它藝術無可替代和不可動搖的地位,它是中華民間藝術園中一朵瑰麗的奇葩。

特點

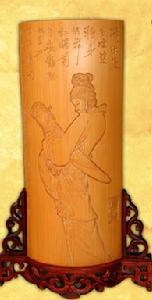

“以刀代筆,以書法刻竹”,是嘉定竹刻的主要特點和傳統技藝。據《嘉定縣誌》記述: “竹刻為藝術上精品,吾邑最負盛名,其為它處所不能媲美者,則為刀法。普通所用,以刻 字者為單尖,辟厚約分許,而削其一面,其口平,以角尖入竹,名曰行刀。而復以圓刀還 之,則為圓柱形。削其一端為斜面狀,而圓其鋒,故所入處,其底不深而平,此其為用, 能恰到好處,而字型之結構及轉折之姿態,均能與書者相吻合,無牽強之弊。閩湘各地, 亦有竹刻者,然較之吾鄉終不能及,既無此刀法也。”由此可見,嘉定竹刻的刀法獨樹一 幟,與各地不同。

流派

嘉定竹刻是我國工藝品百花園中的一枝奇葩。竹,質地堅韌,身乾挺拔,色體優雅,與玉一樣,自古以來,文人們一直稱它有高尚的德性。早在公元前一千餘年,竹就成為古代詩人吟頌的題材,《詩經》中就有“瞻彼其奧,綠竹猗猗”的名句。據記載,從明朝中葉起,竹刻藝術在嘉定、金陵逐漸形成兩個中心,並分為兩大派。嘉定的朱鶴和金陵的濮仲謙被公認為兩大流派的創始人。可見上海嘉定的竹刻歷史悠久,長期在祖國民間雕刻藝術中閃爍著光彩。

明正德、嘉靖年間,以雕鏤為業的朱鶴以刀代筆,以竹當紙,融雕鏤玉石之技和書畫之法於刻竹,始創以深刻為特點的嘉定竹刻。其子朱纓,書畫全能,刻竹師承家法,有出藍之譽。所刻古仙佛像,可與吳道子的畫媲美。朱鶴之孫朱稚征(號三松),善畫遠山淡石,叢竹枯木,尤長畫驢,刻竹更勝於父祖一籌。嘉定竹刻傳至三松一代“器物愈備,技法愈精,聲名愈盛,而學之者愈眾”。秦一爵和沈漢川、沈禹川昆仲,以及漢川之子沈兼,刻竹因師從稚征而名聞遐邇。

清康熙、雍正年間,嘉定竹刻名家輩出,技法更趨新穎。他們與晚明刻竹名家一樣,大都精於書畫,並遵循應物造型,隨類賦色的藝術法則,大多數作品達到極物之體、盡物之神、得物之趣的境地。清乾隆年間,嘉定竹刻流派紛呈。或以工細見長,或以秀媚清雅為主,或以生動傳神著稱,風格各異,各有所長,見之於史籍的著名刻竹家,不下五十餘人。其中,首推周顥。其行草跌宕奇偉,山水竹石盡得宋人名家神髓;鏤刻山水樹石叢竹,不假稿本,自成丘壑,皴法濃淡坳突,生動渾成,意境深邃,時為絕品。他是嘉定竹刻二百餘年承上啟下獨闢蹊徑的大師。

清道光之後,嘉定竹刻漸趨衰落,名家稀少,唯以時家後裔最為著名。時以成、時大經父子,刻陰陽文山水,遵前人規矩,清勁灑脫。時大經尤長於刻花果、酒杯之類。所制插屏、聯對、珠盒、翎筒、圖章、盛盤、奩具,工巧精雅獨具一格。所創貼黃(將竹黃翻貼在竹器之外)為前人所未及。

民國以後,嘉定竹刻漸趨滯銷,產品以貼黃為主,高雅之作寥若晨星。八一三事變後,刻竹店相繼歇業。唯時文秀齋約維持至1947年。

新中國成立初,全縣僅有潘行庸、葉田生等幾位老竹人繼續從事刻竹,賴以維持生計。1955年嘉定城區手工藝竹刻生產小組組成,是年底,有張迎堯等八位知識青年,入組從師學藝。

張迎堯的《上冬學》筆筒1956年在江蘇省青年美術作品展覽會展出。1981年,嘉定縣工藝品公司建立由王威等組成的竹刻小組,著手培訓竹刻藝人。1985年7月26日,全國人大常委會副委員長鬍厥文致信嘉定縣人民政府,信中說:“嘉定竹刻歷史悠久,有獨到之處,具有相當高的藝術價值,亟宜予以扶持和發展。”此後嘉定竹刻有了長足發展。1999年春,嘉定州橋法華塔下,新開了一家名曰“新篁館”的竹刻店,由竹刻藝人張偉忠開設,生意興旺,使嘉定竹刻重放異彩。

開創與發展

嘉定竹刻

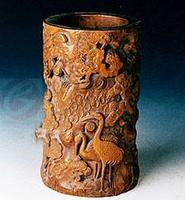

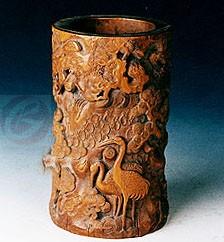

嘉定竹刻嘉定竹刻起於明代,至今已有四百多年歷史。它的原創者為朱鶴。朱鶴,字子鳴,號松鄰。生活於明代正德、嘉靖年間。工詩善畫,精於篆刻,他以書畫藝術融入竹刻,以刀代筆開創了以透雕、深雕為特徵的深刻技法。他的傳世作品不多,有香筒(香薰)及“松鶴筆筒”。

朱鶴之後,其子朱纓繼承父業。朱纓,字清甫,號小松,書畫全能,有出藍之譽,所雕神仙、佛像名聞遐邇。他的作品構思奇巧,刀法精妙。代表作“劉阮入天台香筒”。朱纓的刀法比朱鶴更豐富,品種也更齊全,有筆筒、竹盒、羅漢念珠、圓雕蟾蜍等等。

朱纓之子朱稚征,號三松,善畫,風格接近元代大畫家倪雲林。他是一位多才多藝的藝術家。他的作品簡潔精雅,古樸淳厚,刀法更加神妙。作品精雕細鑿,成就超過了祖父朱鶴、父親朱纓,被譽為竹刻史上最傑出的名家之一。朱稚征的傳世實物有“飲中八仙筆筒”、“清溪泛舟筆筒”、“仕女窺簡筆筒”。

經過朱氏三代的開創打造,嘉定派竹刻的風格已基本確立。明代末年,是嘉定竹刻活躍時期,當時的文人學者都十分關注這種藝術樣式,有的也介入了竹刻,嘉定四先生中的李流芳、婁堅,書畫之餘,喜刻竹自娛,常學朱鶴的深刻,他們的功夫不亞於朱鶴。

竹刻狀況

新中國成立後,竹刻藝術得到了重視。1955年嘉定縣人民政府組織潘行庸、范勛元等6名流散竹刻藝人組成竹刻生產合作社,招收張迎堯、范其昌等6名知青學藝。這一年,應中國作家協會邀請,竹刻作品送中央美術服務部展出,並獲嘉獎。張迎堯的“上冬校筆筒”參與江蘇省青年美術作品展(不設獎項)。1957年潘行庸代表嘉定竹刻藝人出席全國工藝美術藝人代表大會,受到朱德委員長的接見。1957年因竹刻銷路萎縮,合作社12人轉上海玉石雕刻廠工作。

1981年在嘉定縣工藝品公司中建立竹刻社。1988年經政府部門批准,嘉定博物館成立了“竹刻工藝部”培養竹刻傳人。竹刻工藝部王威的仿朱氏深刻透雕作品被中國民間藝術家研究會選送去荷蘭、比利時、香港等地展出。1995年成立嘉定竹刻研究會,成員共有8名。1999年,張偉忠的新篁館成立。2002年張偉忠的圓雕“劉海戲蟾”及浮雕“靈轍筆筒”,被上海工藝美術博物館收藏。這一年,周鏗的透浮雕“松下觀圖筆筒”、莊龍的留青“達摩過江臂擱”參加上海市文聯、上海歷史博物館聯合舉辦的“紀念毛澤東同志《在延安文藝座談上的講話》發表六十周年《近現代上海文藝史掠影》展”(不設獎項)。2004年張偉忠的作品“留青人物——佛簧”被評為首屆上海工藝美術精品。2003年蔣玉銘的竹刻作品“般若波羅密多心經”在第五屆中國工藝美術大師精品博覽會上獲金獎。被專家讚譽為代表了當代留青書法竹刻的最高水平。

保護

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,該遺產經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

傳承

嘉定竹刻守護人:僅憑一人之力難解決失傳的危機

嘉定竹刻自明代嘉定三朱創立以來,已有500年歷史,每個雕刻家同時也是詩人、書畫家,集詩、書、畫、雕刻於一體,形成了文人竹刻的傳統,這就是嘉定竹刻與其他竹刻的不同之處。

在當代嘉定竹刻的創造中,最值得一說的是王威和張偉忠。

20世紀50年代前後,嘉定竹刻延續悠久的“文人刻竹”傳統已經開始衰落。為了恢復、延續這一傳統,王威成了一位孤獨者。當2006年上海嘉定竹刻入選首批國家級非物質文化遺產名錄的訊息傳來,多年一直潛心創作的王威難掩激動之情。“80年代初,我們一共有6人被嘉定縣政府招進來學習、繼承竹刻藝術,但6年後最終留下來的卻只有我一個。因為竹刻是一門異常艱辛的藝術,所以很多人沒有走到最後。”王威說。

儘管只剩下一人,但孤獨卻可以讓人在沉靜中磨礪,正因為關起門來獨自思索,才讓他的技術日漸精湛。他在借鑑傳統竹刻刀法的同時,將現代的審美觀念和傳統圖案相結合,創新技法,追求格調,力求形成自己獨特的風格,如陷地刻《抱琴圖》插屏、浮雕《醉里挑燈看劍》臂擱、透雕《二喬並讀圖》筆筒等。這些各具特點的竹刻精品,受到了海內外市場的認可。但僅憑其一人之力,還是難以解決嘉定竹刻失傳的危機。1987年,政府決議讓嘉定竹刻的傳統發揚光大,嘉定歷史上第一期竹刻專業培訓班終於開班,這一訊息吸引了許多竹刻愛好者,而王威從培養竹刻人才著手,擔當起了恢復嘉定竹刻傳統的重任。

張偉忠就是從培訓班成長起來的新一代嘉定竹刻的傳承人。在竹刻工藝部最初的兩三年里,王威老師悉心指導,使張偉忠對嘉定竹刻的歷史、風格及其藝術成就有了初步的認識,由於天賦和刻苦,1993年,他所臨摹的吳之璠風格的《浮雕布袋和尚》被王世襄先生看中,帶到香港藝術館作為範本講學,這是他早期學習時期的最大收穫。

當一件件精心創作的竹刻作品被同行業界所紛紛拍手稱道的時候,他沒有停止探索發展的腳步,一直思考著這樣一個問題:嘉定竹刻在表現士大夫們寄情山水、賞菊種竹這一類閒情逸緻方面往往得心應手,哪些藝術質感能在表現時代審美趨向方面有其特有的優勢呢?一次,他偶然看到前輩大家徐秉方的留青竹刻,特有的層次感和豐富的表現力使他不能不折服。1992年,他拜徐秉方為師,潛心研究留青竹刻藝術。他不僅靈活掌握了留青竹刻的雕刻技巧,對留青竹刻的審美特性也有了深切的理解,同時嘗試將嘉定傳統竹刻與留青技藝相互融合,博採眾長。近20年間,他創作了一系列藝術作品。其中2007年10月,作品《香遠》被德國柏林國立博物院亞洲藝術博物館收藏。

“嘉定竹刻傳承的關鍵在於竹刻人才的培養”,這是王威、張偉忠兩位竹刻傳承代表共同深切的感受。這些年來,政府對嘉定竹刻不斷投入資金和人力,2005年,嘉定竹刻協會成立,嘉定地區的民間竹刻藝人有了自己的組織,與此相關的各項竹刻活動相繼開展起來。