緣由

戰國中期,秦、齊兩強東西對峙,秦軍實力最強。惠文王稱王改元時(公元前325年),秦已完全據有關中,並在河東占有汾陰(今山西萬榮西)、皮氏(今山西河津)等前進基地;在河南占有函谷關(今河南靈寶東北)及陝城(今河南三門峽市西舊陝縣)等重要關塞,控制了關中左中原的戰略走廊。黃河天險幾乎成為秦之內河.秦進可攻、退可守。各國嚴重不安,遂策劃“合縱”聯合制秦。秦為破壞各國的聯合,亦派人四出遊說,拉攏各國實行“連橫”。當時外交與作戰手段結合,普遍為各國採用。各國利害不同,各種聯盟無法持久。但主要威脅在秦。合縱攻秦之戰亦有多次。

首次攻秦

合縱攻秦之戰

合縱攻秦之戰楚、燕暫時受秦威脅不大,態度消極,心存觀望。實際出兵僅魏、趙、韓三國。聯軍攻至函谷關,被秦軍擊退。次年秦在修魚(今河南原陽西)大敗三國聯軍,殲敵8.2萬。第一次合縱攻秦之戰失敗。

二次攻秦

秦鑒於義渠攻擾之事,為安定後方,將打擊重點暫時轉向南方、北方。先擊滅巴、蜀及苴等各國(均在今四川境),占領秦嶺外廣大地區,再大舉北進,攻占義渠25城。這樣就達到了進一步“富國”、“廣地”、“強兵”目的,戰略上還形成對楚的側翼包圍,為爾後南進創造了有利態勢。此後,即將兵鋒再度轉向中原,不斷向魏、韓、楚、趙等國進攻,攻占武遂(今山西桓曲東南)、穰城(今河南鄧州)、蒲阪、晉陽、封陵(均在今山西)、襄城等城邑,將領域擴展至中原。周赧王十七年(前298年),秦攻楚,戰於析(今河南西峽),殲楚軍5萬,並占城邑l0餘座。齊、韓、魏恐秦繼續擴張,對己更為不利,乘秦軍久戰疲憊,於當年聯合攻秦。經三年苦戰,終於擊敗秦軍,攻入函谷關,迫使秦歸還韓之武遂及魏之封陵等地。第二次合縱攻秦之戰取得勝利。

三次攻秦

地形圖

地形圖四次攻秦

四十六年(前269年),秦與韓聯軍攻趙,在閼與被趙將趙奢擊敗後,范睢入秦,建議秦昭王實行“遠交近攻”戰略,以利於鞏固占領之土地。秦遂將打擊重點指向最近的韓、魏、趙。三十六年(前279年)鄢郢之戰中,秦將白起以水攻殲楚軍民數十萬,迫其遷都於陳(今河南淮陽);四十二年(前273年),白起在華陽之戰中殲魏、趙聯軍15萬,迫魏再獻出南陽地區(今河南沁陽以南、溫縣、孟縣;地區);五十五年(前260年),白起在長平之戰中,殲趙軍45萬;還攻滅西周、東周及義渠,蠶食了大片土地。這促使各國再度聯合。秦莊襄王三年(前247年),魏、趙、韓、楚、燕五國組成聯軍,由魏信陵君無忌指揮攻秦,在河外(今河南西部黃河以南地區)大敗秦軍,並尾追至函谷關後撤軍。第四次合縱攻秦之戰獲得了勝利。

五次攻秦

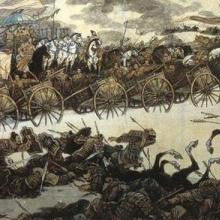

合縱攻秦之戰(影視)

合縱攻秦之戰(影視)歷史評價

在群雄角逐的複雜環境中,充分運用外交與軍事相結合的合縱或連橫戰略,使戰略發展到新的水平。中原各國合縱攻秦失敗,重要的原因是他們只顧暫時利益而不能建立牢固的聯合。秦國改革徹底,國富兵強,以強大軍事實力為後盾,再結合連橫戰略,獲得最後勝利。特別是“遠交近攻”這一戰略,對最後的勝利起著重要的作用。可見,沒有實力的外交,不可能獲得真正的戰爭勝利。