簡介

僑批封

僑批封僑批局又稱郊批、批局、批信局、僑批信局。福建、廣東等沿海省區,專營與其親屬間的通信、匯款業務的民信局。

因為福建方言把“信” 叫“批”,所以把為華僑通信服務的僑信局習慣稱為僑批局。由於僑批局對華僑服務周到,信譽卓著,幾乎壟斷了華僑寄信和匯款的業務。

自十九世紀中後期,在中國東南沿海的廣東、福建和香港地區,以及東南亞各地華人移民聚集的地區,曾陸續出現一種專為華人移民遞送匯款和信件,兼有金融與郵政雙重職能的經濟組織,即僑批局(註:僑批局在其存在的百餘年裡,名稱因時因地而異,見之於文獻的尚有“信局”、“民信局”、“批信局”、“僑信局”、“匯兌信局”、“華僑民信局”、“批館”、“僑批館”、“匯兌莊”、“僑匯莊”等多種不同稱呼)。

這是一種頗具特色的華人民間企業。僑批局除在國內出國華僑較多的城鎮開設外,還在國外設立分號。據1930年統計,全國登記的僑批局共有一百八十家,所屬國內外分號共七百多家。到1948年全國解放前夕,還有僑批局一百多家,國內外分號共一千多家。它們對便利海外華僑寄信匯款和與祖國聯繫起了積極作用,受到了海外廣大僑胞的歡迎;本身也獲得豐厚的利潤。

產生與業主構成

華人向東南亞的移民——移民向中國的匯款——僑批業市場的出現——僑批局的產生,這是近代僑批局產生的歷史邏輯,也是至今學術界廣泛流行的基本解釋框架。

現有文獻資料表明,僑批局的產生大致經由兩個途徑:一是由水客或客頭投資創辦;一是由客棧、商號等經濟組織兼營或轉業。因此,早期橋批業經營者的出身便大致包括兩大類:一是水客或客頭;一是客棧、商號等經濟組織的業主。

水客或客頭投資創辦

“水客”源自於中國東南沿海地區民間對從事水上小型販運生意(俗稱走水)的小商販的稱呼,而後這一稱呼也被用於指稱川行於東南亞(南洋)和中國東南沿海地區間,販運兩地土特產等小宗商品的小商販。由於對旅途及兩地情況的熟悉,水客也時常充任引領、介紹新移民(俗稱新客)的角色。客頭則指從事引領、招募和組織運送新移民的人。客頭在自己的家鄉招募移民勞工,代辦移民手續及介紹在移民地的工作。對於旅費無著落的移民給予融資。與此同時,由於經常川行於中國東南沿海何東南亞兩地間,客頭也時常順便販運兩地的小宗商品。由此,在現實活動中,水客和客頭的職能多有交叉,重合。正因此,民間亦時常將其混稱。

水客和客頭在橋批業發展史上具有舉足輕重的地位。在僑批局產生之前,東南亞華人移民寄回家鄉的現款和家書,除了少部分托回鄉的親朋好友攜帶外,基本上是由水客和客頭傳遞的。即使在僑批局產生後的相當長一段時間內,他們也仍然活躍於僑批業中。

據文獻所載,在19世紀40年代,“星洲(新加坡)商業區市街,每見華人擁擠其間。彼等多系苦力,當甘蜜園或胡椒園工人。其所以集諸市街,不外為辦理由帆船匯款回鄉之所有手續。彼等寄至故鄉銀信,多託交同鄉水客,或相識之歸僑,或由近日所見之每一帆船專司其事之搭客帶返。寄款者將其銀信交與此輩水客,由水客按金融抽收10%手費”。

19世紀中後期,僑批業市場規模隨著移民規模的迅速擴展而擴展,部分水客和客頭也因應這一市場變化而投資創辦橋批局。對此,文獻中多有記載。試舉數例,以見一般。福建晉江王宮村村民王世碑,清鹹豐元年(1851)到廈門謀生,在來往廈門、呂宋的大帆船上當船工,時僅19歲。因與來往移民相熟,常代移民傳遞書信。日久,信譽廣播,求者日眾。於是辭去船工,充任水客。在經營走水生意的同時,代移民傳送銀信,收取2%的酬金。不久,將其兩個兒子,為針與為奇,帶到菲律賓,在馬尼拉一位林姓友人開設的刻印店裡,開辦了“王順興信局”。

建龍溪縣流傳社(今龍海市角美鎮流傳村)人郭有品,20餘歲時到菲律賓謀生。19世紀70年代時,來往於菲律賓和廈門間,由充當客頭的批腳到自己當客頭。最後於光緒六年(1880年)創辦了“天一信局”。

客棧、商號兼營或轉業

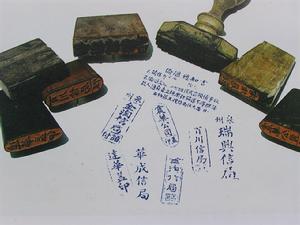

僑批局使用印章

僑批局使用印章現在轉而考察由客棧、商店等經濟組織兼營僑批局的情況。

客棧是專為移民提供住宿之地,並協同客頭輸送移民的經濟組織,通常設在移民出入的沿海口岸。客棧大多與客頭建立密切合作關係:或預墊客頭所引領的新移民的船票、住宿及其它費用,定期結算;或與客頭共同投資,利潤分成。有些客棧甚至就是客頭投資開辦經營的。

據調查,在20世紀初,廈門口岸就有客棧184家,汕頭有60餘家,香港有20餘家。由於客棧與移民之間的這種密切關係,部分客棧也兼營僑批局。如據業界前輩的回憶,清光緒二十四年(1893)開設的捷鴻信局,就是當時在廈門經營合發客棧的安海衙口鄉人施承福與其他鄉人合股創辦的。再如安海下墟巷的捷興信局,也是由當時在廈門經營呂宋客棧的吳坑鄉人許垂曄和族人合股創辦的。此外,當時廈門的新順和(安溪幫)、晉利(晉江幫)、連春(南安幫)、三春(南安幫)等僑批局,都是由客棧兼營發展起來的。

隨著僑批業的發展,原從事同中國與南洋貿易相關的商業活動,或經營中國和南洋土貨的各種商店(商行),也有部分轉而兼辦僑批局。據原從事僑批業的一些老人的回憶,早期南洋各地開辦的僑批局中,有相當一部分是由華人移民居住區的雜貨店發展起來的。早期國內開辦的僑批局,同樣也有相當一部分是由與移民關係密切的商業機構兼營或轉業的。如前面提及的捷鴻信局開辦時的股東,除施承福外,還有在泉州城內開米郊的吳維碧、吳維雅,以及許昭恆、許榮昌和曾如山等人。施承福和吳維碧坐鎮廈門總局,吳維雅負責泉州分局,許昭恆負責安海分僑批局。再如廈門早期的祥記、集記、春發、福綿記、廣興和豐順等僑批局,也都是以經營南洋雜貨為主業,兼營僑批業的。

客頭、水客、客棧以及與移民密切聯繫的商業機構,是建構19世紀後期以來環南中國海華人移民網路和商業網路的基本要素。因此,由以上對僑批局產生途徑和早期業主結構的討論,我們可以得出一個初步的結論:作為僑批業運作核心組織的僑批局,從一開始就是內生於環南中國海華人跨國移民網路和商業網路,並籍此嵌入環南中國海的華人跨國社會網路的。

組織擴展與網路化

僑批局印章圖

僑批局印章圖關於僑批局產生的時間,學術界至今尚無定論。但從現有的文獻看,劃定在十九世紀中後期,基本上是可信的。據載,到十九世紀80年代,在國內,廈門已有僑批局8家,汕頭有12家,海口有1家;在國外,新加坡已有49家,其中,潮州人開辦的34家,福建人開辦的12家,客家人開辦的2家,廣府人開辦的1家。

到20世紀初期,據日本人組織的台灣銀行調查課調查,在國外,新加坡已有僑批局200多家,檳城有70-80家,巴達維亞有20家,萬隆有1家,日惹有2家,梭羅有3家,三寶壠有8家,井裡汶有3家,馬尼拉7家(僅重要者),曼谷有50多家,西貢有30多家,仰光有1家(僅記錄最大者);在國內,廈門有70多家,汕頭有80餘家,廣東其他地方有8-9家,香港有7家(重要者)。僑批局不僅數量大大增加,而且分布範圍也大大擴展,初步形成了環南中國海的組織網路。

20世紀20至30年代,僑批局的發展進入其高峰期。據《三十年代南洋華僑僑匯投資調查報告書》一書所載,“依1930年調查得知各地信局數計有馬來婆羅洲緬甸共210處,東印度60處,泰國80處,法印50處,菲律賓15處,總數為515處。另在中國之信局,依1935年之調查,僅舉其規模較大者,福建省內廈門即有153處,福建其他各地有32處,合計185處。在廣東省內,汕頭有66處,廣東其他各地有27處,合計93處。”

1937-1945年的中日戰爭期間,大批的僑批局相繼歇業。但戰爭一結束,僑批局很快又如雨後春筍一般紛紛破土而出。據不完全統計,1946年,廣東方面僅潮屬僑批局,在國內總計有153家,其中汕頭有73家,香港有22家。在東南亞總計有451家,其中新加坡有80家,馬來西亞(新加坡以外):103家,北婆羅洲:22家,東婆羅洲(荷屬):49家,蘇門答臘:29家,爪哇:1家,安南(法屬):29家,暹羅:118家。福建方面則該年總計有117家,其中廈門有63家。其東南亞聯號的數量不詳。但據1951年的調查,廈門在1950-1951年間申請登記的僑批局有110餘家,尚在經營的64家,國內聯號68家,境外(即東南亞)聯號243家。

一般而言,僑批局屬小型企業,企業資金有限,規模狹小。日本人在其20世紀初所作的有關調查報告中就注意到此,並對此解釋稱:“信局收取他人資金而代送至鄉里,因此自己不需要特別的資金。”只是“因為兼營他業,故也需要資金周轉”。其資本金的多寡,視其兼營情況而定。據1993年對汕頭55家僑批局的調查,平均每家資本額約為20000元。而內地的二盤和三盤僑批局,資金更為有限。如據20世紀30年代初期,內業人士王家雲對福建南部晉江縣17家僑批局的調查,其資本一般都僅500至1000元,17家資本平均為870元。職工人數最多的為45人,最少的則僅有2人。17家平均職工人數為13人。

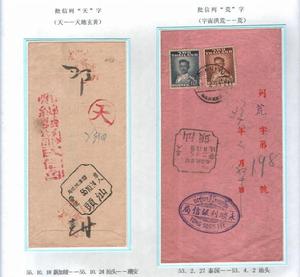

僑批局遞送信件

僑批局遞送信件作為小型企業,僑批局的內部組織大都較簡單。據吳承禧在同一時期對廈門僑批局的考察,僑批局的組成人員及其分工如下:(1)經理1人,總攬局務並與銀錢業接交往來;(2)管櫃1人,專司出納及會計;(3)跑街1人,專司帶送信件或信款事務(由廈門至內地);(4)夥友及學徒數人,分掌登記信件數目及其它事宜。至於內地的分局,由於大多由商店兼營,組織更為簡單。局內人員大多由原商店人員兼任。頂多另設一名司帳,雇用幾名信差(俗稱批腳)。也有些僑批局按送信路線雇用若干名差頭,再由差頭自己招募信差。

僑批局企業制度的最大特色在於其外部組織與經營的網路化。僑批局按其所在的空間位置和經營內容可劃分為東南亞僑批局和中國國內僑批局兩大類。前者分布東南亞各地,負責收取東南亞華人移民的信款;後者分布中國東南沿海地區,負責向國內收信款人派送東南亞僑批局所收取的信款。兩者若從組織關係與經營形式上區分,則又可分為總局,分局和代理局三類。總局大多設在東南亞,但也有部分設在中國國內。東南亞的總局一般在東南亞和中國國內都設有分局或代理局,負責匯總所屬東南亞分局和關聯的代理局收取的信款,送往所屬中國國內分局和關聯的代理局。再轉送給收信款人。中國國內的總局也在東南亞設立分局和代理局,負責接受當地華人移民的信款,匯到總局;再由總局分派到國內各地的分局和代理局,負責把這些信款派送給收信款人。

一般說來,只有極少數規模較大的僑批局才有財力設立分局,而絕大多數的僑批局都是通過代理局的關係網路來運作的。總局和代理局之間的產權、職責以及利益分配等關係,呈現一種多元化的格局。如據日本人在20世紀初的調查,以東南亞為據點的僑批局中只有不到10%在中國東南沿海設立分局,其餘90%以上均是與各地代理局形成合作關係。這種合作關係大致可分為三類:第一類,代理局由雙方共同出資經營,每年結算一次,利益均分;第二類,由代理局業主單獨承擔一切經營費用,委託方向代理局業主支付1%至1.7%的佣金;第三類,由委託方承擔代理局的一切經營費用(實報實銷),同時支付代理局業主0.2%至0.4%的佣金。在上述三類代理局中,以第二和第三類代理局最為普遍。

眾多的總局、分局和代理局正是通過上述這種組織間的合作關係——僑批業界稱之為“聯號”——構成了僑批局間複雜多樣的網路化組織結構。為了進一步理清這一網路關係,以往僑批業界習慣上按經營職能將國內僑批局分為三大類:即頭盤、二盤和三盤。頭盤局系指可以直接在東南亞收取華人移民信款的僑批局,它們或系在東南亞設有分局的國內僑批局總局,或系東南亞總局在國內的分局;二盤局指接受東南亞僑批局委託,辦理傳駁內地信款的僑批局,三盤局則指負責將東南亞華人移民信款最後派送到國內收信款人手上的僑批局。不過在實際經營中,部分頭盤局也同時接受東南亞僑批局的委託,辦理傳駁內地信款,即兼有二盤局的功能,僑批業界稱其為頭二盤。甚至有頭盤局同時兼二、三盤局功能的,則稱為透局。此外,也有部分二盤局同時兼做三盤,即直接向國內收信款人派送來自東南亞華人移民的信款,業界稱為二三盤。

網路與信用

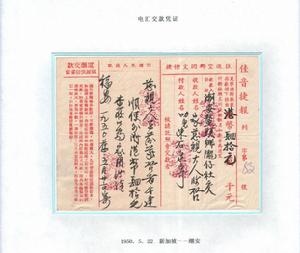

僑批局遞送電匯交款憑證

僑批局遞送電匯交款憑證建立在組織格線上的僑批局的經營方式與經營網路,在其發展的不同歷史階段是有所變化的。在僑批局產生的初期,僑批局基本上沿襲了水客、客頭遞送信款的辦法。東南亞的僑批局在接收了華人移民的信款後,派專人或委託他人帶到中國,交給當地的僑批局聯號(分局或代理局),再由當地僑批局聯號派送到收信款人手中。在現存的汕頭海關文獻中,有一段關於19世紀80年代僑批局經營方式的記載,彌足珍貴,特摘錄如下:

汕頭信局主要與商人、境外移民及海峽殖民地定居者等打交道。他們的經營方式實際上與寧波信局相似。唯一值得一提的特點是,他們經常傳送數量可觀的匯款——大多為境外移民的收益。匯寄的銀元裝成小包,交給當地——比如新加坡——的信局。信局發給寄款者收據,並將郵包信託給開往汕頭輪船上的買辦或貨物押運員。在汕頭,這些郵包由信局接收,按照通常的方法分發,並從收件人那兒取得收款憑據和郵資。郵資為每元20-40文。

爾後,隨著僑批業市場的擴大,僑批局組織規模的擴展,經營業務量的增加,僑批局逐漸通過郵政和金融機構來完成信款從東南亞到中國這一段跨國的傳遞。尤其是20世紀後,隨著現代郵政與銀行的發展,僑批局利用郵局和銀行形成了一套比較完整而又形式多樣的遞送移民信款的運作程式。其遞送形式主要有信匯、票匯和電匯三種。信匯系小額匯款。匯款時匯款人在附帶寄出的信件封套上注有“外付大洋X元”等字樣,故又稱“外付”。此類匯款一般是移民用於贍養家庭的,中國方面的僑批局在接到信件後要連同現款派信差直接送交收款人,因此收費較高。票匯則是匯款人向僑批局購買匯票,隨信寄出,故又稱“內匯”。此類匯款一般金額較大。收款人在收到匯票後,可以到指定的僑批局領款。此類匯款收費遠低於信匯。至於電匯,則是為了滿足匯寄急用款的移民而安排的。東南亞僑批局按匯款人的要求用電報通知中國方面的聯號,該聯號立即按額將匯款支付給收款人。此類匯款交付時間最短,但收費也最高。

不過,無論採用何種遞送方式,在溝通東南亞和中國這段中間環節上,郵局和銀行的作用都是不可忽視的。東南亞的僑批局在接收了華人移民的信款後,一方面將信件或電報經由當地郵局寄發給中國的僑批局聯號,另一方面,錢款則經由銀行匯給中國的橋批局聯號,最終由中國的橋批局聯號將信款派送給收信款人。

值得一提的是,由於香港作為環南中國海交易圈匯兌中心的特殊地位,東南亞規模較大的僑批局時常不直接將錢款匯到福建、廣東的目的地,而是先匯到香港,委託香港有聯繫的客棧、銀號、或南北行等中間店,代為辦理匯兌事宜。在20世紀初期,在香港的這種中間店有20餘家。其中屬汕頭幫的有11家,屬廈門幫的有9家。這些中間店通常每年收取50-100元不等的代理佣金,或按照辦理匯款的金額,抽取2%作為報酬。

集郵百科知識之郵驛

| 集郵是以收集、鑑賞和研究郵票為主要內容的大眾性文化活動。集郵源於郵政。十九世紀中葉,創造發明了郵票,集郵活動應運而起並隨著科技創新、文化普及和郵票增多而變化發展。現在已成為一項超越時空、超越國界,多層次多方位、擁有億萬民眾參加的高雅文化活動。這裡希望通過多次任務全面系統介紹集郵知識。古代為適應政令下達和軍情傳達,經費由官方負擔的住所被稱為郵驛(也稱郵傳)。據甲骨文記載,商朝時就已經有了郵驛,周朝時進一步得到了完善。那時的郵驛,在送信的大道上,每隔一定距離設有一個驛站,驛站中備有馬匹,在送信過程中可以在站里換馬換人,使官府的公文、信件能夠一站接一站,不停地傳遞下去。 |