病毒介紹

伊波拉病毒

伊波拉病毒這種病毒來自“Filoviridae”族。“伊波拉”屬於絲狀病毒,這是一種十分罕見的病毒,1976年在蘇丹南部和薩伊即剛果(金)的伊波拉河地區發現它的存在後,引起醫學界的廣泛關注和重視,“伊波拉”由此而得名。

伊波拉病毒是引起人類和靈長類動物發生的烈性病毒,其引起的伊波拉出血熱(EBHF)是世界上最致命的病毒性出血熱,感染者症狀與同為纖維病毒科的馬爾堡病毒極為相似,包括噁心、嘔吐、腹瀉、膚色改變、全身酸痛、體內出血、體外出血、發燒等。

病毒歷史

“伊波拉”是薩伊(即剛果民主共和國)北部的一條河流的名字。1976年,一種不知名的病毒光顧這裡,瘋狂地虐殺“伊波拉”河沿岸55個村莊的百姓,致使數百生靈塗炭,有的家庭甚至無一倖免,“伊波拉病毒”也因此而得名。事隔3年(1979年),“伊波拉”病毒又肆虐蘇丹,一時屍橫遍野。經過兩次“暴行”後,“伊波拉”病毒隨之神秘地銷聲匿跡15年,變得無影無蹤。

伊波拉病毒

伊波拉病毒1995年1月起在薩伊及1996年2月起在加彭暴發流行:在薩伊基奎特(Kikwit)市發病316例,死245例,病死率78%;在加彭奧果韋伊溫多(OgooueIvindo)發病46例,死31例,病死率67.4%。據世界衛生組織公布的數字顯示,全世界已有1100人感染這一病毒,其中793人喪生。醫學界尚未找到預防伊波拉病毒的疫苗和其來源,也沒有效的治療方法。

1995年,好萊塢推出了由達斯廷-霍夫曼主演的影片《極度恐慌》,在銀幕上再現了伊波拉病毒奪取人命的恐怖景象,令全球觀眾對伊波拉病毒聞名色變。

病毒結構

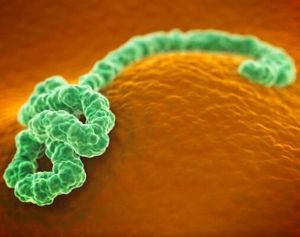

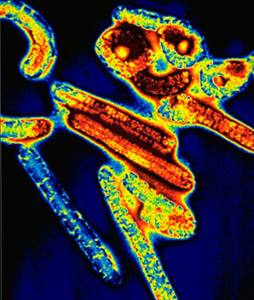

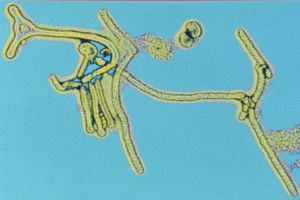

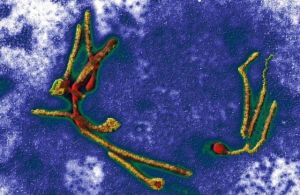

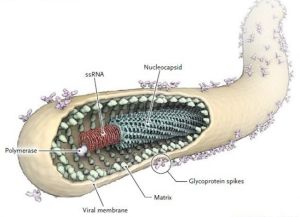

伊波拉病毒(EBV)屬絲狀病毒科,呈長絲狀體,單股負鏈RNA病毒,有18,959個鹼基,分子量為4.17×106。外有包膜,病毒顆粒直徑大約80nm,大小100nm×(300~1500)nm,感染能力較強的病毒一般長(665~805)nm左右,有分支形、U形、6形或環形,分支形較常見。有囊膜,表面有(8~10)nm長的纖突。純病毒粒子由一個螺旋形核糖核殼複合體構成,含負鏈線性RNA分子和4個毒粒結構蛋白。

病毒分型

已確定伊波拉病毒分4個亞型,即伊波拉-薩伊型(EBO-Zaire)、伊波拉-蘇丹型(EBO-Sudan)、伊波拉-萊斯頓型(EBO-R)和伊波拉-象牙海岸型(EBO-CI)。不同亞型具有不同的特性,EBO-Z和EBO-S對人類和非人類靈長類動物的致病性和致死率很高;EBO-R對人類不致病,對非人類靈長類動物具有致死性作用;EBO-CI對人類有明顯的致病性,但一般不致死,對黑猩猩的致死率很高。

2009年7月9日,在新一期美國《科學》雜誌上報導,在菲律賓一些農場的豬身上鑑別出一種名為reston的伊波拉病毒(EBO-R)此但與其他類型的伊波拉病毒不同,它還沒有對人造成威脅。

薩伊伊波拉病毒

伊波拉病毒

伊波拉病毒1976年8月26日首次於剛果(金)北邊城鎮爆發,首位個案紀錄為44歲教師MabaloLokela,當時他的高燒被診斷為疑似瘧疾感染,並且接受奎寧注射治療,這位病人每日回醫院就診觀察,一周后卻惡化為無法控制的嘔吐,帶血腹瀉、頭痛、暈眩伴隨呼吸困難,並開始自口、鼻、直腸等多處開始出血,於9月18日過世,病程僅約2周。

不久之後,更多病患帶著相似的症狀就醫,包括發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、疲倦、噁心、暈眩等。這些常發展成帶血腹瀉、嚴重嘔吐和多發性出血,初期傳染可能肇因於重複使用用過卻未消毒之針筒,後續傳染主要則是照顧病患時,在沒有適當安全措施的情況下受到病毒侵襲或傳統埋葬前置作業的清洗過程。

蘇丹伊波拉病毒

蘇丹伊波拉病毒在1976年首次在蘇丹棉花廠工人身上被發現。研究人員指出,這名工人應該是在工廠中或附近接觸到到帶原生物宿主,但在檢測過工廠附近的動物及昆蟲後仍一無所獲,帶原宿主至今仍是未知。

第二個病例是一位住在蘇丹的夜店負責人,當地醫院用盡所有的方法治療他都沒有效果,最後還是宣告不治。醫護人員在治療時並沒有適當的防護措施,導致病毒傳遍醫院發生大爆發。

最近的爆發發生於2004年5月。2004年5月,蘇丹Yambio縣回報20個病例,並有五人死亡。疾病管制局在幾天后確認這些病例為蘇丹伊波拉,鄰近國家例如烏干達、剛果皆增加邊界的守衛,以控制疫情。1976年蘇丹伊波拉的平均死亡率為53%,1979年為68%,2000年至2001年間為53%,平均死亡率為53.76%。

雷斯頓伊波拉病毒

1989年11月首次在一群由菲律賓進口至美國維珍尼亞州雷斯頓的食蟹猴(Macacafascicularis)身上發現。此一病毒對猴子有很高的致死率,但對人類並沒有致命性。

染上伊波拉患者

染上伊波拉患者象牙海岸伊波拉病毒

象牙海岸伊波拉病毒這個品種首先在象牙海岸的塔伊國家公園中被發現。在1994年11月1日,二隻黑猩猩屍體在森林裡被發現。檢驗人員發現在心臟中的血液是棕色的且已液化(通常屍體中的血液在死亡十幾小時之後就應該完全凝固),內臟外觀並沒有明顯痕跡,肺中充滿血液。從黑猩猩身上採取到的組織顯示,此病毒與蘇丹伊波拉及1976年爆發的薩伊伊波拉十分相似。1994年後,更多死亡的黑猩猩被發現,科學家用許多方法對病毒進行檢測。感染的來源被認為是一隻被黑猩猩捕食且帶有病毒的疣猴。

執行屍體檢驗的其中一位科學家感染了病毒。她出現了類似登革熱的症狀並在一星期後被送到瑞士治療。兩個星期後出院,在感染病毒之後的第六個星期完全康復。

生物學性狀

“伊波拉”病毒的形狀宛如中國古代的“如意”,利用電子顯微鏡對伊波拉病毒屬成員的研究顯示,其呈現一般纖維病毒的線形結構。病毒粒子也可能出現“U”字、“6”字形、纏繞、環狀或分枝形,不過實驗室純化技術也可能是造成這些形狀產生的因素之一,例如離心機的高速運轉可能使病毒粒子變形。病毒粒子一般直徑約80納米,但長度可達1400納米,典型的伊波拉病毒粒子平均長度則接近1000納米。在病毒粒子中心結構的核殼蛋白由螺旋狀纏繞之基因體RNA與核殼蛋白質以及蛋白質病毒蛋白VP35、VP30、L組成,病毒包含的糖蛋白從表面深入病毒粒子10納米長,另外10納米則向外突出在套膜表面,而這層套膜來自宿主的細胞膜,在套膜與核殼蛋白之間的區域,稱為基質空間,由病毒蛋白VP40和VP24組成。

EBV在常溫下較穩定,對熱有中等度抵抗力,56℃不能完全滅活,60℃30min方能破壞其感染性;紫外線照射2min可使之完全滅活。對化學藥品敏感,乙醚、去氧膽酸鈉、β-丙內酯、福馬林、次氯酸鈉等消毒劑可以完全滅活病毒感染性;鈷60照射、γ射線也可使之滅活。EBV在血液樣本或病屍中可存活數周;4℃條件下存放5周其感染性保持不變,8周滴度降至一半。-70℃條件可長期保存。

EBV的自然宿主雖尚未最後確定,已有多方證據表明猴子及猩猩等野生非人靈長類動物以及其他動物有EBV感染現象。證據1:1976年、1996年、2002年的流行,源於人類接觸野外死亡的猩猩;證據2:菲律賓出口的猴子多次查出EBV,但沒有發現發病;證據3:2003年8月剛果(布)衛生健康部的調查表明,野外黑猩猩,野豬體內可查到EBV。

致病性

伊波拉病毒

伊波拉病毒免疫系統是伊波拉的幫凶伊波拉病毒主要是通過病人的血液、唾液、汗水和分泌物等途徑傳播。實驗室檢查常見淋巴細胞減少,血小板嚴重減少和轉氨酶升高(AST>ALT),有時血澱粉酶也增高。診斷可用ELISA檢測特異性IgG抗體(出現IgM抗體提示感染);用ELISA檢測血液、血清或組織勻漿中的抗原;用IFA通過單克隆抗體檢測肝細胞中的病毒抗原;或者通過細胞培養或豚鼠接種分離病毒。用電子顯微鏡有時可在肝切片中觀察到病毒。用IFA檢測抗體常導致誤判,特別是在進行既往感染的血清學調查時。實驗室研究有很大的危險性,應該只在有防護措施防止工作人員和社區感染的地方開展(4級生物安全實驗室)。

感染潛伏期為2天左右。感染者均是突然出現高燒、頭痛、咽喉疼、虛弱和肌肉疼痛。然後是嘔吐、腹痛、腹瀉。發病後的兩星期內,病毒外溢,導致人體內外出血、血液凝固、壞死的血液很快傳及全身的各個器官,病人最終出現口腔、鼻腔和肛門出血等症狀,患者可在24小時內死亡。

在大約1500例確診的伊波拉案例中,死亡率高達88%。

伊波拉是人畜共通病毒,儘管世界衛生組織苦心研究,沒有辨認出任何有能力在爆發時存活的動物宿主,認為果蝠是病毒可能的原宿主。因為伊波拉的致命力,加上尚未有任何疫苗被證實有效,伊波拉被列為生物安全第四級(BiosafetyLevel4)病毒,也同時被視為是生物恐怖主義的工具之一。

儘管醫學家們絞盡腦汁,作過許多探索,但伊波拉病毒的真實“身份”,仍為不解之謎。沒有人知道伊波拉病毒在每次大爆發後潛伏在何處,也沒有人知道每一次伊波拉疫情大規模爆發時,第一個受害者是從哪裡感染到這種病毒的。“伊波拉”病毒是人類有史以來所知道的最可怕的病毒之一,病人一旦感染這種病毒,沒有疫苗注射,也沒有其他治療方法,實際上幾近自己給自己判了死刑。用一位醫生的話來說,感染上“伊波拉”的人會在你面前“融化”掉。惟一的阻止病毒蔓延的方法就是把已經感染的病人完全隔離開來。

傳播性

敏感動物

各種非人類靈長類動物普遍易感,經腸道、非胃腸道或鼻內途徑均可造成感染,感染後2~5天出現高熱,6~9天死亡。發病後1~4天直至死亡,血液都含有病毒。豚鼠、倉鼠、乳鼠較為敏感,腹腔、靜脈、皮內或鼻內途徑接種均可引起感染。成年小鼠和雞胚不敏感。

人群普遍易感,無論其年齡和性別。高危人群包括伊波拉出血熱病人、感染動物密切接觸的人員如醫務人員、檢驗人員、在伊波拉流行現場的工作人員等。

敏感細胞

綠猴腎細胞(Vero)、地鼠腎細胞(BHK)、人胚肺纖維母細胞等均可用培養EBV。病毒感染細胞後7h,培養物中可檢測到病毒RNA,18h達高峰,48h後可見到細胞病變。7~8天后細胞變圓、皺縮,染色後可見細胞內病毒包含體。

傳播方法

伊波拉

伊波拉病毒可透過與患者體液直接接觸,或與患者皮膚、黏膜等接觸而傳染。病毒潛伏期可達2至21天,但通常只有5至10天。

雖然猴子間的空氣傳染在實驗室中已被證實,但並不能證明人與人之間能夠透過空氣傳播病毒。美茵嘉護士是空氣傳染的可能病例,研究人員並不確定她是如何接觸到病毒。伊波拉病毒的流行大都是因為醫院的環境,糟糕的公共衛生、隨處棄置的針頭、缺乏負壓病房都對醫護人員造成極大威脅。因為較好的設備及衛生,在現代化的醫院中,伊波拉病毒幾乎不可能爆發大規模流行。

在疾病的早期階段,伊波拉病毒可能不具有高度的傳染性。在此期接觸病人甚至可能不會受感染。隨著疾病的進展,病人的因腹瀉、嘔吐和出血所排出的體液具有高度的生物危險性。由於缺乏適當的醫療設備和衛生訓練,疫情的大規模流行往往發生在那些沒有現代化醫院和訓練有素的醫務人員的貧困地區。許多感染源存在的地區正好具有這些特徵。在這樣的環境下,控制疾病的僅有措施是:禁止共享針頭,在嚴格消毒情況下也不能重複使用針頭;隔離病人;在任何情況下都要依照嚴格的規程,使用一次性口罩、手套、護目鏡和防護服。所有醫護人員和訪問工作者都應當嚴格執行這些措施。

地區分布

伊波拉出血熱主要呈現地方性流行,局限在中非熱帶雨林和東南非洲熱帶大草原,但已從開始的蘇丹、剛果民主共和國擴展到剛果共和國、中非共和國、利比亞、加彭、奈及利亞、肯亞、象牙海岸、喀麥隆、辛巴威、烏干達、衣索比亞以及南非。非洲以外地區偶有病例報導,均屬於輸入性或實驗室意外感染,未發現有伊波拉出血熱流行。雖然伊波拉病毒僅在個別國家、地區間歇性流行,在時空上有一定的局限性。

流行區感染,異地發病:英國、瑞士報導過輸入病例,均為流行區旅行,參與診治病人或參與調查研究人員。沒有流行。

檢查方法

伊波拉病毒是高度危險的病原體,必須在專門的實驗設施內進行病毒的分離與鑑定。在非洲疫區主要通過檢測伊波拉病毒的特異性IgM和IgG抗體以及檢查病毒抗原或核酸等進行診斷。

⑴病毒特異性抗體的檢查

病人血液中的病毒特異性IgM抗體在發病後2~9天出現,持續存在到發病後1~6個月;IgG抗體在發病後6~18天出現,持續存在到發病後2年以上。用基因工程方法製備出的病毒核心蛋白羧基端多肽為抗原,建立的檢測伊波拉病毒IgG抗體的ELISA方法,特異性和敏感性較高。但對於部分急性期血清中特異性抗體滴度很低的患者,應同時進行病毒抗原或核酸的檢測。

⑵病毒特異性抗原和核酸的檢查

已經證實檢測伊波拉病毒抗原與檢測病毒核酸的一致性幾乎達到100%,敏感度很高。並且,用?射線照射標本並滅活病毒後,再檢測病毒抗原或RNA時,實驗安全性增高,且實驗結果也不受顯著影響。

預防措施

疫苗研製

西非地區伊波拉病毒肆虐

西非地區伊波拉病毒肆虐已經有21人接受了早期測試的試驗性疫苗。不過納貝爾提醒說,仍需進行更多的研究以證實這種疫苗是否成功。

納貝爾和研究中心的同事從含有3個伊波拉蛋白質的DNA中研發出疫苗。他們說,這種疫苗能令猴子對伊波拉有免疫力。疫苗不僅能抑制這種病的傳播,還能保護醫生、護士和動物飼養員,以防患於未然。

2014年8月9日,中國宣布已掌握伊波拉病毒抗體基因,同時具備對伊波拉病毒進行及時檢測的診斷試劑研發能力,這讓世界為之驚喜。於此同時,世界衛生組織高官也不斷提醒各國重視中國在應對疫情方面的豐富經驗。

2014年9月8日,研究人員目前正在研發一種針對伊波拉病毒的測試疫苗,並且計畫九月開始在健康志願者身上進行測試。一旦倫理申請獲得通過就會開始進行試驗。如果這種疫苗效果良好,這項研究將延伸到西非的甘比亞和馬里。

研究人員希望這種疫苗能夠讓這些國家的人們防止感染這種病毒,但是首先要在未感染的人群中對這種疫苗進行測試。這種伊波拉病毒已經被證實非常難以控制,目前只能夠對藥效和疫苗的效果進行評估。

這種疫苗含有伊波拉病毒的一種蛋白質,一旦進入人體就會引發免疫系統反應。研究的第一階段將在60位健康志願者身上進行試用。如果證實這種疫苗安全而且有效,那么它就會被用於甘比亞和馬里的80位志願者。到2015年,這種疫苗有可能在這些病毒爆發的國家得到更廣泛的使用。

控制傳播

控制“伊波拉”的擴散,首先要密切注意世界伊波拉病毒疫情動態,加強國境檢疫,暫停進口猴子主要限制來自疫區的猴子,到還沒發現除靈長類動物以外的其他動物是伊波拉病毒的宿主。對有出血症狀的可疑病人,應隔離觀察。一旦確診應及時報告衛生部門,對病人進行最嚴格的隔離,即使用帶有空氣濾過裝置的隔離設備。醫護人員、實驗人員穿好隔離服,可能時需穿太空服進行檢驗操作,以防意外。對與病人密切接觸者,也應進行密切觀察。

輔助性治療

治療首先是輔助性的,包括使病毒入侵最小化,平衡電解質,修復損失的血小板以便防止出血,保持血液中氧元素含量,以及對併發症的治療。排除個別病例,伊波拉康復者的血清在治療疾病中並沒有什麼作用。干擾素對伊波拉也是無效的。在猴子試驗中,凝固干擾素似乎能起一些作用,使原本100%必死的感染猴中存活下33%。USAMRIID的科學家宣稱,4隻感染伊波拉病毒的獼猴中有3隻康復。對伊波拉病毒病尚無特效治療方法,一些抗病毒藥如干擾素和利巴韋林無效,主要是支持和對症治療,包括注意水、電解質平衡,控制出血;腎衰竭時進行透析治療等。

用恢復期患者的血漿治療伊波拉病毒病患者尚存在爭議。

抗埃新藥

受感染美國醫生親試抗埃新藥

伊波拉病毒

伊波拉病毒布蘭特利之所以能好轉,主要歸功於他親自實驗了一種新藥。而在此之前,這種新藥只在猴子身上做過實驗。

這種新藥是由馬普生物製藥公司生產的ZMapp。它尚未進行人體實驗,更不用說是獲批臨床使用。

西班牙牧師米格爾·帕拉斯ZMapp是一種利用老鼠提取的單克隆抗體。這家公司提供的檔案,對猴子進行的實驗中,4隻感染了伊波拉病毒的猴子在24小時內注射了ZMapp後得以生還;另外4隻染病猴子在48小時內注射了ZMapp,其中兩隻生還;還有一隻作為參照的猴子染病後沒有注射ZMapp,結果5天后死亡。

西班牙感染者使用新藥後死亡

世界衛生組織2014年8月11日公布的最新數字,在西非地區暴發的伊波拉疫情已經造成1013人死亡。世衛組織把這次疫情暴發標註為國際衛生緊急事件。

西班牙衛生部發言人12日稱,感染伊波拉病毒的75歲牧師帕米格爾·帕哈雷斯死亡,這使全球死亡人數增至1014人,不過西班牙衛生部並沒有透露他的死亡時間,帕哈雷斯在隔離期間接受了美國生產的試驗性藥物治療。為防止伊波拉病毒傳播,使用這類藥物不違反道德標準。

疫苗上市

英國葛蘭素史克藥廠面對西非爆發的伊波拉致命病毒疫情擴大,甚至可能蔓延至非洲以外的地區,世界衛生組織(WHO)於2014年8月公開表示,由英國葛蘭素史克藥廠(GSK)生產的伊波拉病毒疫苗,可能在9月展開臨床試驗,並在2015年初之前上市應急。

對於外界擔心疫苗能否滿足市場需求的疑慮,世衛處理疫苗與免疫事務的負責人貝里(JEAN-MARIEOKWOBELE)表示,只要疫苗的臨床試驗能從9月開始進行,年底時就應該會有結果。他同時強調,由於伊波拉病毒的疫情持續擴散,讓情況已到了迫在眉睫的地步,世衛會啟動緊急程式,盡全力地在2015年前,讓市場有可供使用的疫苗供應。

治療方法

英國科學家研究顯示切勿吃含有蛋白質成分的食物,而在象牙海岸流傳了一種方法,把牛尿煮沸飲用。

現今唯一對抗方法為注射NPC1阻礙劑,伊波拉病毒需透過NPC1進入細胞核進行自身複製,NPC1蛋白於細胞間進行運輸膽固醇,即使阻礙劑會阻擋膽固醇的運輸路線造成尼曼匹克症但那是可以容忍的。絕大多數的爆發都是短暫的時間。NPC1阻礙劑也能對抗馬堡病毒。

攝入大量鹽水可防伊波拉是謠言

總部位於日內瓦的世界衛生組織15日發布一份聲明指出,某些產品與實踐可預防或治癒伊波拉病毒是謠言,經過完全檢測及批准的伊波拉疫苗可能不會在2015年前出現。

世衛組織強調,儘管一些有前景的產品正處於研發中,但數十年來的科研工作並未發現任何有療效或具防護性作用的藥劑對人體安全有效。

聲明稱,當前為儘可能挽救伊波拉病患的生命,世衛組織已認可使用試驗性藥物治療。各方正在加速試驗性藥物生產,但該類藥物供應仍然十分有限,而公眾也須認識到試驗性藥物未經人體試驗,也未經監管機構批准。

對某些聲稱可預防或治癒伊波拉病毒的產品或方法,世衛組織予以完全否定,並稱其為“盲目療法”。例如,“攝入大量鹽水可預防伊波拉病毒”的謠言已至少導致2名奈及利亞人死亡。

各國舉措

美國

美國參議院2004年5月19日通過“生物盾牌計畫”法案,批准撥款56億美元用於美國預防生物或者化學武器襲擊。法案涉及的生化襲擊包括天花、炭疽病、肉毒桿菌毒素、瘟疫和伊波拉病毒等。

這項名為“生物盾牌計畫”的法案規定,在未來十年內,美國鼓勵製藥企業研究與開發針對生物恐怖活動的應對措施,加快對解毒藥品的批准過程,在緊急情況下允許政府向公眾提供未經食品和藥物管理局(FDA)批准的某些治療方法。

日本

對抗伊波拉病毒

對抗伊波拉病毒這種伊波拉類似病毒是東京大學河岡義裕教授領導的研究小組合成的。除了基因不同,這種病毒的外形、結構形式及所包含的蛋白質都與真正的伊波拉病毒一樣,並且也能感染人體細胞。河岡教授之前曾成功合成了真正的伊波拉病毒。

伊波拉病毒共包含7種蛋白質,其構造是在細管狀外殼中包裹著基因和蛋白質複合體。電子顯微鏡觀察顯示,伊波拉類似病毒與真正的伊波拉病毒外表十分相似。伊波拉類似病毒的毒性要低得多,研究、試驗更為方便。

2019年7月1日,日本厚生勞動相根本匠與東京都武藏村山市市長藤野勝舉行會談,就位於國立感染症研究所設施進口伊波拉出血熱等5種傳染病致病病毒,達成了協議。

韓國

2014年8月4日,伊波拉病毒在西非地區相當猖獗,造成了大規模的死亡,死亡率高達70%。因此,韓國政府3日決定在由國務調整室室長秋慶鎬主持的國政狀況戰略會議上召開緊急會議。除總管防疫對策的保健福利部和疾病管理本部外,外交部、文化體育觀光部以及女性家族部相關人士等出席。

據了解,韓國政府計畫討論海外旅遊者安全及當地僑胞對策、加強疫檢及預防對策以及對國民說明及通報疫情方案等內容。

2014年8月4日,韓國保健福祉部疾病管理本部,在世宗政府辦公樓舉行的新聞發布會上勸告旅居西非的韓國僑民立即撤離到其他安全的國家。保健福祉部還要求人們如果在訪問伊波拉病毒肆虐的國家後出現發燒和出血等症狀,在入境時,須依實告知機場或港口檢疫所。如果在回家後發現有上述症狀,須告知離家較近的保健所或疾病管理本部。

中國

2014年8月4日,伊波拉疫情暴發後,病例數迅速上升。疫情主要集中在幾內亞、獅子山和利比亞。世界衛生組織提到,“伊波拉疫情在三國已近失控”。從國家衛計委了解到,中國相關部門採取了“嚴防死守”的措施,伊波拉病毒傳入中國的可能性很小,即使傳入中國,中國的醫療救治和公共衛生能力也能夠應對,不會出現十年前“非典”時期左支右絀的尷尬局面。

生物戰爭

由於伊波拉病毒致死率極高,因此被美國疾病控制與預防中心歸類為最高等級之生物恐怖攻擊的武器。被認為是最可怕的威脅公共安全、健康的潛在生物武器。

伊波拉因其致命性強而考慮作為生物武器,但由於病毒孵化期短,很可能在先殺死一部分人之後無法大規模傳播。因此有些病毒研究者希望通過結合天花病毒,製造出一種傳播範圍大、殺傷力強的病毒,作為恐怖攻擊武器。

1992年,日本的奧姆真理教領袖麻原彰晃曾帶領40名成員赴剛果(金),希望獲得此病毒,作為大屠殺工具,但最後並未成功。

疫情影響

伊波拉病毒

伊波拉病毒從西非國家幾內亞開始的新一輪伊波拉疫情正呈加速蔓延之勢,此輪疫情從2014年2月份在幾內亞被發現至今,已報告1323個確診或疑似病例,其中729人喪生。有國際醫療組織指出,此輪疫情正面臨進一步“失控”的境地。幾內亞已有確認或疑似病例460個,其中339人喪生。其鄰國賴比瑞亞有329個確診或疑似病例,156人死亡,獅子山報告533個確診或疑似病例,233人死亡。奈及利亞也首次報告一個疑似病例,並且已經死亡。

在新增的病例中,有一些是參與救治病人的醫務人員。在獅子山,一位負責救治伊波拉感染者的首席醫生被發現了感染了該病毒。針對疫情的嚴重程度,美國的一個救援機構宣布從西非三國撤回志願者。國際醫療救援組織“無國界醫生”稱,因為缺乏有效的“總體戰略”,伊波拉疫情正日漸“失控”,面臨前所未有的境地。

根據聯合國下屬的國際民航組織訊息,各國航空公司和衛生部門都在考慮調整乘客篩查規定和流程,並可能出台加快伊波拉病毒感染者的空中救援服務速度的舉措。

2014年7月29日,經營泛非洲航空運營業務的ASKY航空公司宣布,為防止伊波拉病毒傳播,這家運營商暫停所有進出賴比瑞亞首都和獅子山首都的航班。

2014年8月8日,世界衛生組織發表聲明,宣布伊波拉疫情為國際突發公共衛生事件,將對其它國家造成風險,需要做出“非常規”反應,所有報告伊波拉疫情的國家,都應該宣布進入國家緊急狀態。世衛已與受疫情影響的國家為此發起了總額為1億美元的強化應對計畫。而外界如“無國界醫生組織”等對世衛做出的回響表示了不同看法,認為疫情十分危急,需要投入更多人力物力應對。

中國政府向西非三國提供緊急物資援助,相關機組成員已完成防疫培訓和防護準備,超過80噸醫療物資預計台北時間2014年8月11日晚運抵西非三國。

2014年8月11日下午,中國政府向獅子山提供的抗擊伊波拉疫情緊急人道主義援助物資抵達獅子山首都弗里敦的隆吉國際機場。

截至2014年8月26日,伊波拉已在獅子山、利比亞和幾內亞造成1427人死亡。這其中包括100多位醫護人員,他們在救治伊波拉感染病患者時被傳染而殉職。

截至2014年08月28日,已經在奈及利亞造成5人死亡,目前病毒爆發案例集中在幾內亞、賴比瑞亞、獅子山等西非國家,已造成至少1400人死亡,2615人感染。奈及利亞學校的新學期原本預定25日開學,為防止致命的伊波拉病毒擴散,政府決定關閉各級學校,並利用這段時間訓練教職員,如何處理可能感染伊波拉病毒的病患。

2014年9月5日,世界衛生組織表示,在西非肆虐的伊波拉病毒的傳播速度加快,已經成為全球性的威脅,需要各國協同應對,估計要控制疫情需至少6億美元。

世衛組織總幹事陳馮富珍在華盛頓聯合國基金會舉行的記者會上表示,伊波拉病毒被發現已近40年,此次疫情是最嚴重和最複雜的。截至本周,幾內亞、獅子山和賴比瑞亞已有約3500例確診或疑似病例,超過1900人死亡。

藝術作品

1994年,美國作家普里斯頓以此為背景寫了小說《熱區》,這本小說暢銷一時,並引起全球對這種神秘病毒的普遍關注。1994年12月在加彭又發現此病。

1995年,好萊塢推出了由達斯廷·霍夫曼主演的影片《極度恐慌》,在銀幕上再現了伊波拉病毒奪取人命的恐怖景象,令全球觀眾對伊波拉病毒聞名色變。

1996年,中國香港電影《伊波拉病毒》,由王晶監製、邱禮濤執導,金像影帝黃秋生主演。影片講述一個被伊波拉病毒感染後變態殺人狂連續殺人的故事。

疫情報告

伊波拉病毒

伊波拉病毒1976年6~11月。蘇丹南部,共發病284例,死亡151例,病死率為53%。1976年9~10月間在民主剛果(前薩伊)薩伊周邊地區,發現318個病例,280例病死,病死率88%。85例因共用注射器感染,繼發者為醫護和病人親屬。

1979年在蘇丹的恩扎拉地區,發病33例,死亡22例,病死率為67%。

1994年6月在加彭的明克伯、馬科庫地區及熱帶雨林採金區,發病49例,死亡31例,病死率63%。

1995年4月在民主剛果基奎特市及其周圍地區發生,發病315例,死亡245例,病死率77%。繼發病例多為治療和護理人員,占所有病例的25%。

1996年2月~1997年1月在加彭北部,發病60例,死亡45例,病死率75%。66人/97人流行源於接觸了1隻叢林中死亡的黑猩猩的21名村民,繼發病例都參加病死者傳統的葬禮。

2000年8月~2001年1月在烏干達北部的古盧、Masindi及Mbarara。共發病425例,死亡224例,病死率53%。

2001年10月~2002年3月在剛果共和國和加彭,共發病123例,97例病死,病死率為79%。

2002年12月~2003年4月底,剛果共和國共發生感染病例143例,病死128例,病死率89%。流行原因與人類狩獵活動有關,與黑猩猩和其他哺乳動物接觸而感染。

2005年4~6月,在剛果(布)發病12例,發現9例病人均死亡。經屍檢取樣化驗後證實。

2012年7月31日(當地時間),烏干達發現三例感染伊波拉病毒病例。截止當地時間8月3日,已確診53名感染伊波拉病毒的病例,至少16人死亡。另有312人被懷疑感染伊波拉病毒而被隔離。1名因疑似病例而被隔離在醫院接受檢查的囚犯逃跑。

2014年,肆虐西非國家幾內亞、賴比瑞亞、獅子山的伊波拉病毒蔓延速度驚人。病毒至4月1日已造成82人死亡。截至4月14日在幾內亞已出現168名感染者,其中108人死亡。 4月23日,世界衛生組織通報稱,幾內亞和賴比瑞亞正在遭遇伊波拉出血熱疫情,已有142人因感染而死亡。

對抗伊波拉

對抗伊波拉2014年7月27日,賴比瑞亞一名享有極高知名度的賴比瑞亞醫生死於伊波拉病毒,另有一位美國醫生已感染此病毒,正在接受治療。截止2014年7月28日,此次疫情已經在西非導致672人喪生,是有記錄以來喪生人數最多的一次。

2014年7月30日,一名從肯亞返回中國香港的女子被曝出現類似伊波拉病毒病徵,已被隔離治療,雖然香港食物及衛生局隨後表示該女子病徵未符合懷疑病例的定義,但依然未消民眾恐慌,香港衛生署諮詢熱線被民眾打爆。

伊波拉病毒“復活”全球嚴防

自1976年伊波拉病毒爆發情況世界衛生組織(WHO)2014年7月28日發表聲明稱,全球已有1200多人染上該病毒。

美國兩名志願者醫生在伊波拉重災國之一賴比瑞亞感染上該病毒。專家表示,該病毒雖然主要通過直接接觸感染者的體內分泌物傳播,但通過空氣傳播的可能性並不能排除。這使得全球防疫形勢愈發嚴峻,一些國家開始通過關閉邊境等措施嚴防伊波拉病毒。

西非伊波拉致死人數達826人疫情現失控徵兆

根據世界衛生組織(WHO)公布的數據,西非伊波拉病毒爆發所導致的死亡病例已攀升至826人,幾乎是上一次最糟糕疫情死亡人數的兩倍。

數據似乎表明疫情正在失控,從2014年7月28日至7月30日3天內就有超過50人因感染這種病毒而死亡,病毒的蔓延速度超過了幾內亞、賴比瑞亞和獅子山遏制疫情的速度。

世界衛生組織稱:“新增死亡病例的飆升,要求所有國家協同努力,解決已發現問題,包括衛生設施傳播和有效接觸追蹤。”

美官員稱伊波拉病毒在西非失控但可制止其蔓延

當地時間2014年8月2日,感染伊波拉的美國醫生肯特·布蘭特利乘坐特製飛機從賴比瑞亞飛抵美國,並被送往亞特蘭大埃默里大學醫院進行隔離治療。美國疾病控制與防治中心(CDC)主任弗里登(TomFrieden)3日表示,伊波拉病毒的確在某些西非國家“失控”,但通過採取某些“經過驗證”的公共衛生措施,是可以控制的。

美國第二名伊波拉病毒感染患者於5日回國

2014年8月4日,在西非賴比瑞亞感染伊波拉病毒的美國醫生布蘭特利(KentBrantly),2日安全返美,並獲安排入住喬治亞州亞特蘭大的Emory大學醫院接受隔離治療。而第二名感染伊波拉病毒的美國人,於5日回美。

奈及利亞已確診10例伊波拉病例死亡2例

2014年8月11日,奈及利亞衛生部長丘庫在阿布賈確認,南部城市拉各斯新增一例伊波拉確診病例,奈及利亞共確診10例伊波拉病毒感染病例,其中2例死亡。

疑似病例

伊波拉病毒結構圖

伊波拉病毒結構圖此前,香港一名到非洲然後返港的女子,傳出疑似感染。後來,香港衛生部門否認了其疑似感染的訊息。

該名女子早前到非洲旅行,在東部肯亞逗留17天,7月28日返港後,即出現發燒、嘔吐症狀。

香港衛生防護中心表示,如果接到醫院通報傳染病確診病例,會隔離進行流行病學調查,但如果有人感染傳染病,醫管局會按一貫隔離措施應對。

檢測試劑獲批

2014年8月20日,軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所根據伊波拉病毒基因序列研製,具有自主智慧財產權的“伊波拉病毒核酸檢測試劑”通過總後勤部衛生部專家評審,並獲得正式生產批文,在深圳市普瑞康生物技術有限公司生產,從而為我國伊波拉病毒的早期診斷和防控提供重要技術儲備。

評審專家認為,利用“伊波拉病毒核酸檢測試劑”這一最新技術手段,可對疑似感染者早確診、早隔離、早治療,從而有效防控疫情傳播,對維護我國公共衛生安全具有十分重要的意義。

中國研究

截止2014年8月,中國目前已有5個BSL-3級(俗稱P3)實驗室可檢測伊波拉病毒,對留觀或疑似病例開展是否感染伊波拉病毒的實驗室診斷。

2014年9月3日,中國疾控中心向媒體介紹伊波拉防控工作進展。中疾控病毒病所研究員李德新介紹,中國目前已經建立針對伊波拉病毒的核酸、抗原及抗體檢測技術,可同時對伊波拉病毒的多個核酸靶標進行檢測。

其中,核酸檢測的靈敏性最高,中國疾控中心受檢的20例伊波拉留觀病例標本,都至少接受過一次核酸檢測。針對伊波拉出血熱,中國疾控中心還制定了新的檢測要求,每例樣本至少查病毒的兩個基因,只要其中一個呈陽性,就認為是伊波拉病毒陽性,以免早期漏診。伊波拉病毒毒力很強,須在BSL-3級實驗室對疑似送檢樣本進行滅活後,才能夠開展檢測。算上滅活時間,3到5小時內,可以完成一個病例標本的伊波拉病毒實驗室檢測,並診斷該病例是否存在伊波拉感染。

專家分析

對抗伊波拉病毒

對抗伊波拉病毒當前主流認知是,伊波拉病毒主要通過接觸傳播,而非通過空氣傳播;只有病人在出現伊波拉症狀以後才具有傳染性。

紐約時報報導,明尼蘇達大學傳染病中心主任MichaelT.Osterholm表示,伊波拉病毒的複製方式臭名昭著,進入人體A的病毒可能與人體B在基因上完全不同。當前伊波拉病毒傳播速度前所未有,過去四個月人與人間傳播量很可能超過過去500~1000年的總量。

Osterholm稱,如果某些病毒發生變異,可能會發展到呼吸傳播。若真是如此,伊波拉病毒會迅速傳播到全球。政府官員不敢談論這些,因為他們不想被指責是那個在擁擠的劇院裡喊著火的人。Osterholm認為,需要指出這種可能,人們需要做好準備。

2012年,幾位加拿大研究者證實,Zaire伊波拉(EbolaZaire)病毒可以經呼吸道由豬傳播給猴子,而這兩種動物的肺部與人近似。Zaire伊波拉病毒正是在西非肆虐傳播的病毒。RichardPreston的著作《Thehotzone》記錄了1989年Reston伊波拉病毒的爆發,這種病毒通過呼吸在猴子間傳播,最後所有猴子都接受了安樂死,疫情才告一段落。

據Guardian報導,聯合國伊波拉應急團隊主席稱,如果當前疫情不能得到迅速有效控制,有這樣恐怖的可能發生—伊波拉病毒發展成空氣傳播。

美國UIC大學兩位國家級傳染病學專家認為,當前形式的伊波拉病毒已經能夠通過氣溶膠傳播。有科學和流行病學證據顯示,伊波拉病毒有可能通過氣溶膠顆粒傳播,這表明醫療工作者應戴呼吸罩而非口罩。

氣溶膠又稱氣膠、煙霧質,是指固體或液體微粒穩定地懸浮於氣體介質中形成的分散體系。一般大小在0.01~10微米之間,可分為自然和人類產生兩種。

病例分析

美國本土確診的首例伊波拉病毒攜帶者、42歲的鄧肯(ThomasEricDuncan),8日早晨在德克薩斯州醫院隔離病房死亡。收治鄧肯的達拉斯得州衛生長老會醫院發言人沃特森(WendellWatson)8日表示,“我們以沉痛的心情和極度的悲傷宣布,鄧肯於今天早晨7點51分去世。鄧肯先生死於惡疾伊波拉,他曾與病魔勇敢作戰。我們的專業人員、醫生和護士,以及全體達拉斯社區得州衛生長老會醫院,都對他的去世表示深切悲痛。”賴比瑞亞人鄧肯,於9月中旬抵達德克薩斯州探親,是美國第一個被確診患有伊波拉的患者,也成為美國死於該疾病的第一人。

鄧肯離開賴比瑞亞之前曾經接觸過致命的伊波拉病毒,當他乘飛機於9月20日到達美國時還沒有表現出任何症狀。幾天后,感到身體不適的鄧肯到衛生長老會醫院急診室就診,醫院忽視了其旅行記錄而讓他回家。兩天后,鄧肯被救護車送回該院接受“嚴格隔離”。9月30日,美國疾病控制與預防中心檢測確認,鄧肯為美國本土發現的首例伊波拉病毒患者。

醫院的這一過失使得更多人暴露於被感染的危險之中。與鄧肯有過直接或間接接觸的48名家人、醫護工作者和朋友目前都處於隔離或密切監測中。

![伊波拉[10] 伊波拉[10]](/img/e/75c/nBnauM3XyUzM5QjMwcTMwADO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL3EzL2UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)