簡介

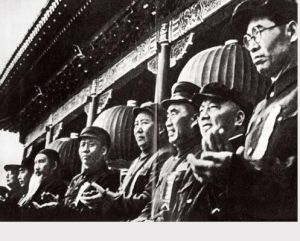

1953年,高崗(右一)等黨和國家領導人在五一節慶典上。

1953年,高崗(右一)等黨和國家領導人在五一節慶典上。作者是戴茂林與趙曉光;出版社是陝西人民出版社。這是國內出版的第一本高崗的傳記。《高崗傳》是作者磨礪了14年的心血之作,力圖拂去歲月的灰塵,還原一個真實的、有血有肉的高崗。讀《高崗傳》,一定能讀出人生的詠嘆。最新出版的《高崗傳》把我們拽回到一百多年前,為我們徐徐地展開高崗曲折傳奇的人生畫卷,用鮮為人知的歷史檔案和歷史事實,為我們拂去歲月的灰塵,還原一個真實的高崗,一個有血有肉的高崗。

高崗簡介

高崗(1949年9月)。圖/FOTOE

高崗(1949年9月)。圖/FOTOE中共黨史上一位帶有悲劇色彩的傳奇人物。生前,他身上光環耀眼。他是陝北紅軍和革命根據地的創建者之一,是陝甘寧邊區的連任參議長,是中共中央西北局書記;解放戰爭時期,他奔赴黑土地,歷任北滿軍區司令員,第一野戰軍政委,中共中央東北局書記;新中國建立後他是中央人民政府副主席兼中央人民政府計畫委員會主席。死後,他卻是“高崗、饒漱石反黨聯盟”的主角,被開除黨籍。高崗離世已經50餘年了。他的人生拐點始終吸引著人們去猜測。

作者簡介

戴茂林

1957年生於吉林省敦化市,從事中共黨史教學與研究。出版《王明傳》等著作。發表《中國共產黨主要領導權力轉移的類型、特點與啟示》等論文。

趙曉光

1956年生於內蒙古赤峰市,從事中共黨史教學與研究。出版《滄桑巨變十五年》等著作,發表《高饒事件發生的原因之一》等論文。

目錄

引子

上篇在西北

一、童年與求學

1.討飯娃娃孩子王

2.10歲讀書,16歲結婚

3.組織“一高學潮”

4.就讀榆林中學

二、跟隨劉志丹、謝子長搞兵運

1.短暫的軍校生涯

3.發動農民抗捐抗租

4.相識劉志丹

5.打入敵軍搞兵運

三、參與創建西北革命根據地

1.獄中探望劉志丹

2.參加陝甘游擊隊

3.臨真失守

4.西安脫險

四、恢復紅二十六軍

1.陳家坡會議

2.違紀被撤職

3.復職與再被撤職

4.周家鹼會議

五、在反“圍剿”戰鬥中

1.打橫山

2.永平鎮會師

3.蒙冤入獄

4.“刀下留人”

六、連升三級

1.戍守三邊

2.高司令

3.陝甘寧邊區委員會書記

4.中共中央西北局書記

七、連任參議會議長

1.離婚與再婚

2.參議會議長

3.在大生產運動中

4.一場由“鹽”引發的爭執

八、參加西北局高幹會議

1.會議的由來

2.會議的籌備

3.會議解決的問題

4.會議的一點不足

中篇到東北

九、北滿軍區司令員

1.黑土地的誘惑

2.關於東北戰略方針的爭論

3.向“政治土匪”開戰

4.進軍哈爾濱

十、東北局副書記

1.哈爾濱會議

2.黑土地上的暴風驟雨

3.冀東行

4.坐鎮東北局

十一、主政東北

1.出訪蘇聯

2.就任東北人民政府主席

3.出席開國大典

4.領導恢復東北經濟建設

5.率先開展“三反”“五反”

十二、抗美援朝的後勤官

1.統帥東北邊防軍

2.“參戰為必需和有利”

3.一切為了前線

4.兩次入朝一赴蘇聯

十三、入京前的三次分歧

1.富農問題引起爭論

2.互助合作再起爭議

3.工會問題又發分歧

下篇 進北京

十四、國家計畫委員會主席

1.奉調進京

2.東郊民巷8號

3.新稅制風波

十五、1953年財經會議

1.周恩來負責會議的籌備

2.高崗在會議上“指桑罵槐”

3.毛澤東堅持既定目標

十六、第二次全國組織工作會議

1.饒漱石“震動”中組部

2.安子文與“三月名單”事件

3.張秀山與郭峰在組織工作會議上發言

十七、南方之行

1.遊覽風光

2.林高密談

3.所謂的“八人會議”

十八、七屆四中全會

1.毛澤東提議召開中央全會

2.高崗想當面向毛澤東檢討

3.劉少奇主持召開七屆四中全會

十九、最後的結局

1.開槍自殺

2.“十大罪行”

3.東北高幹會議

4.生命的終結

二十、不盡的尾聲

1.黨的全國代表會議為“高饒事件”定性

2.饒漱石的最後結局

3.“高饒聯盟”演變為“彭高聯盟”

附錄

一、“五虎上將”的沉浮

1.“五虎上將”名稱的由來

2.“張、張、趙、馬、郭”的大起大落

3.“委以重任,實際解決”

二、高崗年譜

三、參考書目

後記

書摘

1921年,年僅16歲的高崗在父母的包辦下開始了他的第一次婚姻。

高崗的原配夫人楊芝芳,1905年11月7日生於陝西米脂縣郭興莊鄉楊家印村一個貧農家庭。楊家印村與高家溝村相距僅十幾里路,但婚前二人並未謀面。據楊芝芳建國後填寫的一份表格中介紹,她的家庭經濟情況如下:

“革命前有土地22垧、土窯5個,這是兩家的。土地分開種,有毛驢一個,常是不夠吃穿。1908年5月,我大哥家餓死幾口人。”

生長在那樣一個閉塞落後的山村,楊芝芳沒能避免被纏足的命運,也不會有去學堂讀書的權利。與高崗完婚後,高崗仍去龍鎮國小讀書,楊芝芳則在高家承擔起了家務。中國女人的命運往往是與自己男人的沉浮聯繫在一起的。如果高崗沒有投身革命,楊芝芳也很難走出橫山縣;如果高崗沒有在投身革命後又成為陝甘寧根據地的代表,楊芝芳也不會在自己事業的輝煌時期被迫離開高崗;如果……

1930年,已經是中國共產黨黨員的高崗回到了高家溝村。高崗回家後,幫助喪妻的哥哥娶了第二個老婆,然後與楊芝芳一道,抱著兩個兒子,離開了家鄉,從此後再也沒有回過高家溝村。

1999年1月5日,95歲高齡的楊芝芳老人向黨中央遞交了一份材料,開頭的一段講述了她參加革命後的一些情況:

“我叫楊芝芳,陝北米脂人,是高崗的前妻,15歲由父母包辦與高崗結婚的。1926年高崗投身革命,與劉志丹等同志一道創建陝甘寧邊區。受他們的影響,我逐漸懂得一些革命道理,於1930年也參加了革命。起初,我當紅軍的交通員,送情報。儘管我的身體條件不好(裹腳),但是,我還是努力完成了黨交給我的各項任務。1935年毛主席率領紅軍到達陝北,當時我負責後勤供給工作,立即將為陝北紅軍準備的冬季服裝,全部發給了中央紅軍,受到中央和毛主席的誇獎。解放戰爭開始後,組織上讓我擔任陝甘寧邊區保育院院長,負責培育革命幹部和烈士的後代。為了這些孩子們的安全,我和全院教職工不惜犧牲自己的生命,保護著孩子們歷盡艱險,輾轉西北戰場,直至西安解放。當年許多革命先烈的子女和中央領導同志的孩子,就是在那裡經過培養,送往蘇聯學習去的。”

楊芝芳是1935年7月在陝西省安定縣經徐長伍介紹,加入中國共產黨的。從1935年4月至1938年3月,她先後擔任安定縣女工被服廠廠長和延安婦女商店主任。1938年4月以後,楊芝芳主要在延安從事兒童保育工作,並且為中國共產黨的兒童保育工作作出了特殊的貢獻。

中國的紅色未來取決於他的滿洲

少為人知的高崗

作為它的三千六百萬人民的首腦,少為人知的高崗,是中國共產黨的巨頭之一。很少有訪問者——甚至包括在紅色中國其他地方受歡迎的人——獲準親眼看到高崗的滿洲,即北京所稱的“東北地區”。不過,根據越來越多的報告,中共在上個星期完全承認,中國的紅色未來決定於滿洲這片四十四萬三千二百七十五平方英里的土地,它名義上屬於中國,但位於長城以北,實際上又在原來嚴格意義的中國之外……

中國是衛星國嗎

1950年11月,當中國代表伍修權率團走進聯合國會場時,蘇聯代表團團長的即興講話,使不了解毛澤東與史達林之間存在隔閡與矛盾內幕的人,對中、蘇在韓戰的一致立場和密切關係,更加深信不疑:

我們進入會議廳時,會議已在進行,正在發言的是蘇聯出席聯合國大會代表團團長維辛斯基。他一見我們來到,立即中斷了自己的演說,臨時插進了一段對我們表示歡迎的話。他說:“請原諒,我暫且中斷我的演說,我以我們蘇聯代表團的名義,藉此機會向在主席的邀請下,現在正在會議桌前就座的中國合法政府的代表伍修權先生以及代表團其他成員致敬,並祝他們今天在聯合國組織中開始的活動獲得成功。”我到紐約後同他互相拜會時,他也曾向我表示,蘇聯在聯合國內很少得到支持,常常感到孤立,很希望能有中國這樣一個大國,在聯合國內同他們並肩作戰。

(《伍修權回憶錄》,一九三頁)

然而,此時,仍有一個西方國家的首腦堅持認為毛澤東是另一個狄托,中國也不是蘇聯的“衛星國”,他就是此後不久訪問美國的英國首相艾德禮。杜魯門在回憶錄中,寫到一九五○年十二月五日他與艾德禮會談時,談到了中國的話題:

艾德禮接著提出了英國政府的看法。他的意見是,中國共產黨潛在的“狄托主義”已經到了時機成熟的時候。他不認為中國是完全控制在俄國人手裡,因此我們的目標應該是分化俄國人和中國人,他們在遠東是天然的敵人。

“我想,”他說,“我們所有的人都應該設法使中國人不要認為只有俄國才是他們唯一的朋友。我希望中國人能和俄國人散夥。我希望他們能夠在遠東和俄國抗衡。如果我們不接受這個見解,如果我們把中國看作蘇聯的衛星國,我們就上了俄國人的當了。”(《杜魯門回憶錄》,四七一頁)

杜魯門的意見卻相反。他明確對艾德禮說,“依我看中國共產黨就是俄國的衛星”。半年後的《時代》,相繼發表多篇報導,印證著杜魯門的看法。

蘇聯專家風光無限

自新中國成立後,《時代》已無記者留在大陸。西方很難再能直接報導中國發生的一切。《時代》曾寫道:“像世界各地的共產黨一樣,紅色中國的統治者也努力將他們封閉起來,離開非共產黨世界的目光。一周又一周,新聞從紅色中國流傳出來——從每天來到香港的一千五百名中國人、從離開這個國家的外國人、從共產黨的報紙和電台。”於是,“為了收集、比較、報導這些新聞,《時代》派羅伯特•內維爾(RobertNeville)任駐香港記者。“1951年4月9日,《時代》發表一篇關於中國經濟形勢的報導《紅色中國內部》,其主要內容即是內維爾根據不同來源所做的綜述。該報導正面敘述了紅色中國所取得的經濟成就:上周,紅色中國的報紙連續報導工業生產的增長,譬如,1950年銅產量增長百分之十三點五。在滿州,日用品供給已增長了百分之一百二十六。同樣,不同產品的統計均有增長,不過沒有產量的基本數字。兩大成功。宣傳性暫且不說,在統治中國大陸大部分地區將近兩年以來,共產黨的經濟成就何在?他們最大的成功是制止了通貨膨脹,至少暫時做到了。靠課重稅和徵收資本家財產,中共實現了預算平衡。幾個星期以來,人民票,即人民銀行票,與港幣的兌換,少有地保持在三千八百八十元人民票兌一元港幣。不過,大約在一個月前,黑市的兌換漲至四千六百元人民票兌一元港幣。這一達到百分之二十的增長,乃是因為韓戰的支出,以及美國禁止向中國海運戰略物資所致。另一紅色成功,是使中國火車準點,這如同二十年代墨索里尼時期一樣令人驚嘆。上海至廣州、漢口至廣州的旅客還談到,臥鋪車廂整潔、餐車價廉物美,餐車裡懸掛著史達林的肖像。共產黨修復了1946——1949年間破壞的鐵路,與此同時,還正在修建成渝鐵路,完成這一長期的鐵路建設。俄國人在1945年末和1946年初占領滿州期間,曾從中國運走了價值二十億美元的日本修建的重工業設備——軋鋼機、煉鋼爐(床式反射爐)等煉油廠煉鋼廠的設備。今年1月,北京宣布,俄國人開始重新安裝機器。大約同一時間,宣布1951年的生產目標,這可能使滿洲的產量,達到日本占領時期的百分之五十左右。(《時代》,1951年4月9日)

在中國新的場景里,格外讓《時代》感興趣的是隨處可見的蘇聯專家:在中國其他地區,經濟成效尚不明顯。政府的財經委員會負責實施計畫經濟,引進蘇聯專家來幫助紅色中國提高生產能力。在紅色力量占領後不久,上海虹橋很快就有了一大片蘇聯人的聚居區——起初,俄國人只在自己的區域活動,現在,他們已分布到南京路等地段,做著以往外國大班們做過的事情——購物,購物,購物。在中國,俄國專家平均每月工資為七百五十美元,這些新富翁同志,不停地買手錶、鑽石、皮衣、毛衣、玉器、電冰櫃。俄國顧客特別青睞美國產品。(《時代》,1951年4月9日)

6月,《時代》再發表駐香港辦事處負責人內維爾的一篇電訊,以更大的篇幅敘述自中國大陸旅行後抵港人士的見聞,側重來表明蘇聯專家在中國政治、經濟、社會諸領域的重要地位:真誠合作。“旅行者報告說,在全中國到處可以看到俄國人。他們人數眾多,不再像以往那樣只呆在屋子裡不讓人看到。如今,遠至南方的昆明和廣州,隨處可見俄國人的聚居區。在中國各地的火車上,都是俄國人占據頭等車廂,俄國食品開始出現,俄國劣質汽油,往南遠運到上海,在那裡,賣到一加侖四美元(這也是為什麼在這個城市裡只剩下大約五百輛私人轎車的一個原因)。”“成群結隊遍布全國的俄國專家,形成了新的特權大班,俄國政治活動家也在北京頗為活躍,中國的外交部常常扮演著迎合蘇聯大使館的角色,而俄國大使明顯是在中國的蘇聯最高官員,其地位無疑高過其他人,更大程度上他是唯一的‘政治代表’式的影子人物,他出席中國政治局的所有會議。從以上跡象看,俄國人即便沒有把整箇中國政府搬到莫斯科,他們也在相當大的程度上直接掌控。”“北京與莫斯科結盟,是在一九五○年一月正式宣布(應是二月——譯註),當時,黨的領導人毛和總理周,在克里姆林宮簽署了為期三十年的《中蘇友好同盟互助條約》,其中,兩個國家承諾以‘真誠合作的精神……參與所有國際行動,旨在維護和平,就所有重要的國際問題相互商量。’”

“那些在北京的高層人物,從來不會認為他們不是莫斯科嚴格的黨組織的順從者。他們所能掌握的手段僅僅是蘇聯的手段,政治局裡每個人都強烈反對西方的自由傳統。於是,指望在北京能有一個反俄的並發揮作用的圈子,在今天是難以想像的。如在俄羅斯一樣,紅色中國也是一個遍布軍人、警察、監獄和集中營的國度。”(《時代》,一九五一年六月十八日)《時代》關於蘇聯專家在中國的無限風光,可看作是對中國是蘇聯“衛星國”的一種詮釋。

韓戰

抗美援朝——至關重要的東北。隨著韓戰進入前線僵持與停戰談判的交錯階段,高崗——時任中共中央東北局書記、東北人民政府主席、東北軍區司令員兼政治委員——在《時代》報導中出現了。東北與朝鮮前線的重要地理位置,高崗在東北的顯赫地位,史達林對之青睞的特殊性……諸多因素都使得《時代》不能忽略他。發表於1952年5月19日《時代》的一篇報導,題為《長城之北》,配合報導,還發表了高崗的一幅標準照。報導這樣寫到高崗及東北的重要性:在瀋陽最近召開的一次共產黨幹部會議上,亞洲最有權力的人之一——冷漠、方臉的共產黨人高崗,向黨的幹部發表滔滔不絕的演講,他對部下們說:“我們……處在前線,我們必須做出犧牲。”他所說的前線,是亞洲一片最富饒的地區——滿洲,在毛澤東的共產黨奪取中國之後的兩年半以來,它已經成為中國的糧倉、工業心臟和政治領頭羊。它目前也是軍事後方,為在朝鮮的中國軍隊提供倉庫和基地,同時,不斷地為紅色中國的一千五百架飛機提供隱蔽地,使其像鷹一樣盤鏇在陷於僵局的朝鮮。

作為它的三千六百萬人民的首腦,少為人知的高崗,是中國共產黨的巨頭之一。很少有訪問者——甚至包括在紅色中國其他地方受歡迎的人——獲準親眼看到高崗的滿洲,即北京所稱的“東北地區”。不過,根據越來越多的報告,中共在上個星期完全承認,中國的紅色未來決定於滿洲這片四十四萬三千二百七十五平方英里的土地,它名義上屬於中國,但位於長城以北,實際上又在原來嚴格意義的中國之外……

工業:紅色中國的魯爾地區,在位於滿洲中心的一個小的三角地帶,由瀋陽、鞍山、撫順構成。在日本占領時期(1931至1945年),它成為可能是亞洲有史以來最大的工業綜合體。後來,俄國人巧妙地掠奪了它的鋼鐵廠,一百五十萬噸的產量降至勉強生產的五十萬噸;豐滿水電站曾為瀋陽地區提供電力,但其大型發電機被拆卸運走。隨後,中共漸漸地恢復重建。中共上個星期承認,鞍山的鋼鐵產量將低於1951年,達到七十二萬噸左右。不過,據紅色中國稱,這一三角地帶的其它煤礦、工廠和機械供應,均可完成生產目標。這一三角地帶的工業產量,占紅色中國煤礦總產量的百分之四十九(撫順的煙煤煤礦,據說在世界上規模最大),占生鐵的百分之八十七,占鋼材的百分之九十三,占電力的百分之七十八。(《時代》,1952年5月19日)

韓戰期間,東北特殊的地理位置,其經濟實力,乃至與蘇聯的特殊關係,構成了一個廣闊的場景。在這一場景中,高崗的身影,赫然而立。不過,歷史這一頁將翻得相當快。隨著韓戰停戰談判的進行,隨著高崗在黨內引發的震動,尤其是隨著史達林1953年3月的去世,高崗個人身影的消失,也就為期不遠了。

高崗的1953年

“高崗敢於那樣出來活動,老人家也有責任。老人家解放初期就對少奇同志、總理有意見,而對高崗抬得比較高,組織‘經濟內閣’,也就是計畫委員會,幾個大區的頭頭都是委員,權力很大,把政務院管經濟的大權都拿出去了。高崗又從毛主席那裡探了訊息,摸了氣候,好像老人家重用他,又有四個大區的支持,因此暈頭轉向。”

——1980年3月19日,鄧小平與中共中央負責同志的談話

隨著朝鮮戰局的穩定和國民經濟恢復任務的初步完成,中共中央決定從1953年起開始大規模的經濟建設。

從1952年8月到1953年初,西南局第一書記鄧小平、東北局書記高崗、華東局第一書記饒漱石、中南局代理書記鄧子恢、西北局第二書記習仲勛,先後奉調進京擔任黨和國家的領導職務。其中,高崗任國家計畫委員會主席。國家計委直屬中央人民政府領導,與政務院平行。因此,高崗的地位更為特殊。所以,也有“五馬進京,一馬當先”之說。

這次奉調進京,對於47歲的高崗而言確實是人生的重大轉折。

高崗的人生經歷並不複雜,從黃土地到黑土地,從西北到東北,偶爾路經華北,高崗在中國版圖上的活動軌跡幾乎就沒有離開過“三北”。雖然高崗在新中國成立時擔任了國家副主席的高級職務,但高崗在六位國家副主席中是唯一一位沒有駐京而在大區工作的特殊副主席。

1952年12月初,高崗結束了在東北的工作,來到北京就任國家計畫委員會主席。1953年1月,國家計畫委員會的籌建工作已經基本完成。

此時的計委已經是一個編制1225人、內設16個廳局和一個直屬處的龐大機構,確實是兵強馬壯。

高崗居住的東交民巷8號,一時間成了京城人們關注的要地。

2011上半年好書推薦

| 新浪網評選了2011年上半年好書榜單,一起看看吧。做本任務詞條,需梳理、完善詞條內容,完善詞條同義詞及信息模組。 |