作者簡介

王符雕像

王符雕像王符著書“以譏當時失得,不欲章顯其名”(《後漢書·王符傳》),題曰《潛夫論》。在文學上,王符主張文章以載“教訓”,要“遂道術而崇德義”,批評當時學者“好語虛無之事,爭著麗之文,以求見異於世”;認為詩賦應“頌善醜之德,泄哀樂之情”,要“溫雅以廣文,興喻以盡意”,批評當時文人“苟為饒辯屈蹇之辭,競陳誣罔無然之事,以索見怪於世”(《務本》)。《潛夫論》基本上實踐了他的文學主張。他總結三代以來的歷史經驗教訓,以此立論,批評東漢後期政治弊端,是非明確,內容切實,說理透闢,指斥尖銳。由於辭賦的影響,東漢政論“往往以單行之語,運排偶之

詞,而奇偶相生,致文體迥殊於西漢”(劉師培《論文雜記》)。《潛夫論》幾乎通篇排偶,遣詞駢儷,相當突出地表現著東漢後期政論散文的駢化趨勢,漸啟建安盛行的華麗之風。《潛夫論》有清人汪繼培箋注本。

王符不僅思想深邃,還繼承了漢代文學的優良傳統,有著高深精湛的文學修養。因為他終生生活在民間,對人民懷有深厚的感情,對社會生活有著深刻的觀察和體驗,見聞廣博,觀察敏銳,有豐富的生活創作源泉。他的文章非常優美,不但觀點鮮明,邏輯嚴密,筆力渾厚,語言質樸,而且善於運用確切生動的比喻、排比、對偶等修辭手法,有時也採用韻文,使憂國憂民之情躍然紙上。清代劉熙載在他的《藝概》中說:“王充、王符、仲長統三家文,皆東京之矯矯者。”他在東漢散文中自成一家。

王符在家鄉的遺蹟傳說甚多,歷代十分推崇,在文廟建有專祠奉祀。縣城北山為王符隱居的地方,山上有王符手植柏和王符讀書台。為紀念王符,這座山取名潛夫山,現在闢為潛夫山公園。潛夫亭高高聳立山頂,新落成的王符紀念館,雄偉莊嚴,碑廊亮麗,壁畫新穎,廣場中央王符雕像巍然屹立,肅穆沉思,一副憂國憂民的樣子。縣城北約五里處的白原村有王符墓。縣城東門外曾立有“漢王符、李恂故里”石碑。這些都成為鎮原縣供人憑弔哲人的古蹟勝景。總之,王符不愧為中國歷史上進步的政論家和思想家,他的著作是我們了解和研究東漢社會的珍貴的歷史資料。

創作背景

東漢風情

東漢風情漢代採用推薦和考試相結合的辦法錄用人才,為作家群體的生成提供了許多機遇。西漢朝廷詔舉賢良方正,州郡舉孝廉、秀才,東漢又增加敦樸、有道、賢能、直言、獨行、高節、質直、清白等科目,廣泛搜羅人才。兩漢選拔人才注重學問品行,也不排斥對有文學創作才能者的錄用,許多作家之所以能夠脫穎而出,主要並不是他們經通行修,而是在於他們的文才。儘管以文才錄士在兩漢用人制度中並不居於主導地位,而僅是一種補充手段,但它對兩漢作家群體的生成卻起到了推動作用。漢代不僅中央朝廷、諸侯王,甚至有些身居要職的外戚都以文才取士。

東漢政權長期被外戚把持,那些身居顯位的外戚大量招納賓客,東漢許多著名作家都當過他們的幕僚。杜篤曾任車騎將軍馬防的從事中郎,戰歿於射姑山;傅毅任軍司馬,馬防以師友之禮待之。(《後漢書·文苑列傳》)馬融先後依附大將軍鄧騭、梁冀。(《後漢書·馬融列傳》)在那些顯赫的外戚中,竇憲網羅的文人最多,“永元元年,車騎將軍竇憲復請毅為主記室,崔駰為主簿。及憲遷大將軍,復以毅為司馬,班固為中護軍。憲府文章之盛,冠於當世。”(《後漢書·文苑列傳》)當時幾位著名作家都在竇憲府供職,成為歷史上一件盛事。

漢代時斷時續的遊宦風氣,也為作家群體的生成注入了活力。西漢早期,文士的遊宦活動主要是在諸侯王之間進行的。武帝朝至東漢初期,遊宦之風稍衰。東漢中、後期,遊宦又成為社會時尚。“自和、安之後,世務遊宦,當途者更相薦引。”(《後漢書·王符列傳》)有些文人通過遊宦進入仕途,相當一部分成為侍從文人、幕僚文人。而那些不能入仕的文人則是大量的,絕大多數沒有留下自己的姓名,他們或滯留太學,或窮居野處,和侍從文人、幕僚文人鼎足而立,是漢代作家群體的重要成分。

東漢散文在西漢的基礎上又有新的發展。史傳散文中,班固的《漢書》和趙曄的《吳越春秋》都有很高的文學價值;政論散文相繼出現了以王充《論衡》、王符《潛夫論》為代表的一批積極參與現實的作品。另外,遊記、碑文等新的散文樣式也嶄露頭角,開始成為文體大家庭的一員。從總的趨勢看,東漢散文向著駢儷化的方向發展,同時,不少語體散文作家也著意追求通俗易懂、淺顯明快的文章風格,在一定程度上對浮華文風有所矯正。

作品概述

《潛夫論》是中國東漢末年思想家王符所寫的政治哲學著作。《後漢書·王符傳》載:“符獨耿介不同於俗,以此遂不得升進。志意蘊憤。乃隱居著書三十餘篇,以諷當時失得,不欲章顯其名,故號曰《潛夫論》。”《潛夫論》10卷,36篇,大部是對漢末社會、政治、風俗等腐朽黑暗情況的揭露和批評。

《潛夫論》主張崇本抑末,薄葬節儉,反對浮侈,要求愛惜民力,澄清吏治,選舉賢能,打破豪族權貴對政權的壟斷,反映了下層地主知識分子對政治的改良要求。其中《本訓篇》論述了宇宙形成問題,認為元氣是宇宙萬物的本原,具有唯物論的思想傾向。

《潛夫論》有四部叢刊本。注釋有清代汪繼培的《潛夫論箋》,1979年中華書局有趙鐸校正的新刊標點本。今存本35篇,《敘錄》1篇,共36篇,雖有脫亂,但大致仍屬舊本。全書以《贊學》始,以《五德志》敘帝王世系、《志氏姓》考譜牒源流而終。其餘諸篇,分題論述封建國家的用人、行政、邊防等內外統治策略和時政弊端,兼及批評當時迷信卜巫、交際勢利等社會不良風氣。“其指訐時短,討謫物情,足以觀見當時風政”(《王符傳》),而在思想上則“折中孔子,而復涉獵於申、商刑名,韓子雜說”(汪繼培《箋〈潛夫論〉序》),大致以儒為體,以法為用。所以《文心雕龍》歸之“諸子”,而《隋書·經籍志》則入於“儒家”。

軍事思想

中國東漢後期政論著作《潛夫論》中關於邊防問題的理性認識。《潛夫論》,王符撰。10卷36篇。王符(約公元85~163),位元組信,安定臨涇(今甘肅鎮原東南)人,終身不仕,隱居著書,“以譏當時失得,不欲彰顯其名,故號曰《潛夫論》”(《後漢書·王符傳》)。書成於漢桓帝時期。版本以清汪繼培箋注本為善。

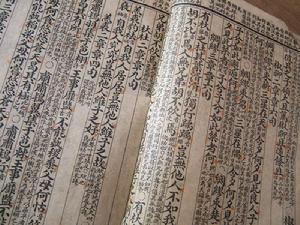

《潛夫論》

《潛夫論》《潛夫論》中《勸將》、《救邊》、《邊議》、《實邊》4篇為軍事專論,針對當時西北邊疆的情況,著重論述如何加強邊遠地區的防禦。主要論點是:①早定戰守之策。認為救邊乃無患,邊無患中國乃得安寧,呼籲及時平亂,反對示弱寇敵、競割國家之地以與敵的惟圖苟安、不思救邊的做法。②選用明於變勢的將帥。認為羌變以來,邊軍進戰則兵敗,退守則城亡,皆因將帥怯劣軟弱,不明修守御之備,無斷敵合變之奇,故強調諸有寇之郡,太守令長不可以不曉兵",更不可阿親戚使典兵官。③以利激勵士卒。認為人皆趨利避害,而當時士不勸於死敵,是由言賞則不與,言罰則不行,士卒進無利而自退無畏。因此,強調明賞必罰,使士卒必順我令乃得其欲。④遷內地人民實邊。認為土地為民之本,邊境地廣民稀,不可久荒以開敵心,應從人多地少的內地遷民實邊,使土地人民必相稱,並使實邊之民各有所利。強調均苦樂,平徭役,充邊境,乃安中國之術。

《潛夫論》繼承孫武論將、晁錯實邊等思想,對一些基本軍事原則的闡述,有一定的參考價值。

藝術成就

《考績》篇寫道:群僚舉士者,或以頑魯應茂才,以桀逆應至孝,以貪饕應廉吏,以狡猾應方正,以諛諂應直言,以輕薄應敦厚,以空虛應有道,以囂闇應明經,以殘酷應寬博,以怯弱應武猛,以愚頑應治劇。名實不相副,求貢不相稱。

漢代用人制度有詔舉賢良、方正、孝廉、秀才、有道、賢能、直言、敦樸、質直、清白等科目,王符認為群僚舉士名不副實,於是把應舉科目和所舉之人的品格才能用對比鮮明的反義詞逐一加以標示,句法整齊,揭露得非常深刻。桓、靈時童謠云:“舉秀才,不知書。舉孝廉,父別居。寒素清白濁如泥,高第良將怯如雞。”這首童謠和王符的上述話語有異曲同工之妙,只是王符是用相反的概念構成強烈對比,童謠則是使鮮明的形象和徒有的虛名造成巨大反差。《務本》篇寫道:“今賦頌之徒,苟為饒辯屈蹇之辭,競陳誣罔無然之事,以索見怪於世。”王符批判靡麗浮華的文風,《潛夫論》一書的文字皆樸實無華,準確簡練。書中雖不時顯露批判的鋒芒,但以溫雅弘博見長,不為卓絕詭激之論,和王充的《論衡》稍有不同。王充、王符以及後來的仲長統,並稱東漢政論散文三大家,而又各有自己的特點。

東漢政論散文繼承了西漢的傳統,但文章氣勢不如西漢。而敘事散文和西漢相比,在樣式上則有所突破,出現了成熟的碑文和遊記。王符在他的《潛夫論》中,使用不少篇幅,展開對社會迷信的批判,並且把迷信行為跟當時權貴們侈靡的生活結合起來加以聲討。從他這些議論中我們可以看出來,東漢社會存在的問題實在太嚴重了。勞動的人少,遊手好閒的人多,其比例幾乎是一比一百。社會上誘騙行為十分普遍。人們害了病不找醫生,而是找巫婆神漢。婦女本是管蠶桑和織絹工作的,現在受社會風氣影響,把蠶桑丟下不管,去當巫婆。人們深信,生病是神鬼作祟的結果。這樣,反迷信、批鬼神,就成了思想家的任務。王充說,鬼這種東西根本不存在,它是患病之人精神狀態失常後的一種虛幻。王符的觀點沒有這么明朗,他以帶有“二元論”色彩的說法,在《巫例》篇里說,一個人的吉凶,一半靠人自己的行為。他說的天命和天意,我們可以解釋說是自然機遇;但其中無可諱言地還包括著董仲舒的神學遺存。他說的人自己的行為,主要指修養和道行。他主張“邪不伐正”。你自己正了,妖邪就侵襲不到你身上來。這種辦法,在糾正社會不良風氣方面,其作用自然是迂緩的。但王符在這方面的功勞,主要在於揭發。