作品簡介

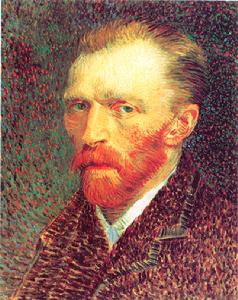

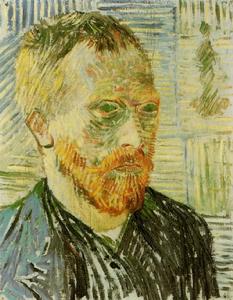

梵谷

梵谷此畫約從1880年開始構思,前後有幾幅變體畫,確切完成的時間應在1885年4至5月,有83×114. 5厘米大。現藏阿姆斯特丹國立文森特·梵谷藝術館。

梵谷在給其弟弟提奧的信中寫道:“我想強調,這些在燈下吃土豆的人,就是用他們這雙伸向盤子的手挖掘土地的。因此,這幅作品描述的是體力勞動者,以及他們怎樣老老實實地掙得自己的食物。”

作者簡介

梵谷

梵谷1853年3月30日生於津德爾特,1890年7月29日在法國瓦茲河畔因患精神病自殺身死。早年經商,後熱衷於宗教,1880年以後開始學習繪畫。曾在巴黎結識E.貝爾納、P.西涅克和P.高更等畫家。

早期作品受印象主義和新印象主義畫派影響,代表作有《吃土豆的人》、《塞納河濱》等。曾兩次在咖啡館和飯館等勞工階層展出自己的作品。不久厭倦巴黎生活,來到法國南部的阿爾勒,開始追求更有表現力的技巧;同時受革新文藝思潮的推動和日本繪畫的啟發,大膽探索自由抒發內心感受的風格,以達到線和色彩的自身表現力和畫面的裝飾性、寓意性。

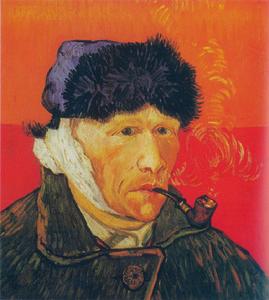

代表作《向日葵》、《郵遞員魯蘭》、《 咖啡館夜市 》、《包紮著耳朵的自畫像》、《星光燦爛》、《梵谷在阿爾勒臥室》、《歐韋的教堂》等,都包含著深刻的悲劇意識以及強烈的個性和形式上的獨特追求。當時他的作品雖很難被人接受,卻對西方20世紀的藝術有深遠的影響。

評論

梵谷的其他作品

梵谷的其他作品創作背景

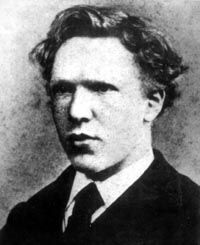

19歲的梵谷

19歲的梵谷“我想清楚地說明那些人如何在燈光下吃土豆,用放進盤子中的手耕種土地…老老實實地掙得他們的食物。”“我白天畫油畫,晚上畫素描,幾乎整天埋首在繪畫之中,我反覆以這種方式畫了30多遍…每天晚上在農舍的燈光下畫畫,幾乎是夜色暗到調色板都看不清的時候才停止,這樣我才能了解夜晚時燈光的效果…”

這幅畫作於1885年4,5月間,雖受現實主義影響,但他當然不滿足荷蘭精確寫實的繪畫傳統,而他的目的在於用繪畫傳達其內在感受。所以,有書上寫:“《吃土豆的人》是梵谷第一幅嘗試用表現主義風格創作的畫。”

作品賞析

梵谷

梵谷這些在一盞昏黃的燈光下吃土豆的人,他們有著骨節粗大的手,有著宜於在沉重的勞動中喘息的鼻。他們面對土豆做成的簡單食物,眼睛裡流露出渴望的光芒,以及感恩般的仁慈。在這幅畫上,樸實憨厚的農民一家人,圍坐在狹小的餐桌邊,桌上懸掛的一盞燈,成為畫面的焦點。昏黃的燈光灑在農民憔悴的面容上,使他們顯得突出。低矮的房頂,使屋內的空間更加顯得擁擠。灰暗的色調,給人以沉悶、壓抑的感覺。畫面構圖簡潔,形象純仆。畫家以粗拙、遒勁的筆觸,刻畫人物布滿皺紋的面孔和瘦骨嶙峋的軀體。背景設色稀薄淺淡,襯托出前景的人物形象。梵谷他說: “我不想使畫中的人物真實。真正的畫家畫物體,不是根據物體的

《吃土豆的人》

《吃土豆的人》實況,……而是根據自己的感受來畫的。我崇拜米開朗基羅的人物形象,儘管它們的腿太長,臀部太大”。有人指責他這幅畫中的形象不準確,而他的回答是: “如果我的人物是準確的,我將感到絕望,……我就是要製造這些不準確、這些偏差,重新塑造和改變現實,是的,他們能不真實,你可以這樣說——但是比實實在在的真實更真實。”

畫家以粗拙、遒勁的筆觸,刻畫人物布滿皺紋的面孔和瘦骨嶙峋的軀體。周圍灰暗的色調,給人以沉悶、壓抑的感覺。它充分反映了梵谷的社會道德感,反映了他與貧窮勞動者之間有某種精神上和感情上的共鳴。梵谷自己稱這幅畫是“表現主義的誕生”。

繪畫風格

梵谷的其他作品

梵谷的其他作品梵·高自從於1880年學習了米勒的作品後,決心也成為一個“農民畫家”。在構思這幅畫時,他似乎感到自己就與畫上這些人物是一家人,他和他們一樣貧窮憨厚。為了描繪這個主題,他注意農民的形體和姿態。用粗獷的筆觸,濃重的色彩去充填他的畫稿上的素描。顏色由於反覆塗抹,已顯得混濁,缺乏一定的透明度。 畫上一家人圍坐在狹小的桌子前,周圍空間也很擁擠。低矮的房頂,給人以壓抑感。中間掛著一盞煤氣燈,右邊一個農婦在斟茶,與此相對的左邊一個男子在切土豆。一家人辛勤勞動,晚餐桌上只是土豆。後面端碗的老嫗和左近帶頭巾的婦女形象,顯得那樣蒼老而醜陋。

《吃土豆的人》是梵·高受到米勒影響的第一幅創作。但就構圖特點來看,與倫勃朗那一幅《愛莫斯的基督》有許多相似之處。不管怎樣,凡·高確實在此畫上寄予了自己對窮苦人的深摯感情。

相關資料

梵谷

梵谷深入紐南鄉村的心臟

目光敏銳的梵谷,選擇從一些樸素的

事物身上動筆

一片暗淡地,從頭頂打下來的光

把一堆簡單的土豆照亮

把吃土豆者,一臉聽天由命的神情照亮

也把他們捏土豆的手

照亮在一家窮人

吃土豆的過程中

這是世界的秩序

他們必須勞動著,從泥土裡下手

必須用同一種姿勢,白天把土豆刨出來

必須退回草屋,圍坐在木桌旁

所有伸進盤子裡的手,會讓有些

疼感的泥土,開始敘述

窮人的生活

吃土豆的人,當你們真實地

享用著大地上的食物時

臉頰消瘦的梵谷,卻看見了鄉村的心臟

讓它從一塊畫布上,跳進

世界的眼睛

梵谷

梵谷望著教堂旁大片衰絕的墓地

我能準確地從心上,掂出信仰

在紐南鄉村的分量

一個畫過《吃土豆的人》

他筆力和情感的底線,越過大片風物

會接近一群,正在土豆下面

安息著的人。他用撐滿天空的古塔告訴我

他們活著時,一切都像

教堂一樣莊嚴。突然傳來的晚鐘

會讓田野的每一處

站起一些傾聽者

如今,我在深褐色的古塔下

卻看見他們被簡單地埋葬著

一小塊土地,一個木頭十字架

是他們在熟悉的田野上,最後留下的縮影

一切沒有言語,只有破敗的古塔暗示著

勞動者身上最原始的東西

如何從這裡消失

望著荒蕪在鄉村的教堂墓地

梵谷用繪畫告訴我:農民的生死

就是這樣

參考文獻

1.奧夫沙羅夫編《梵谷論》,上海人民美術出版社,1987年

世界名畫欣賞

| 許多世界名畫、名著,從未有機會有時間目睹他們的風采。本任務就是藉此機會向大家介紹和描述世界著名的一些名畫。看著那些先輩們留下來的繪畫作品,品味著生命般鮮活的色彩,宛若徜徉在溢滿陽春氣息的後花園。 |