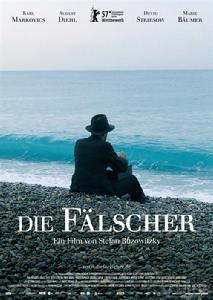

《偽幣製造者》

《偽幣製造者》1、《偽幣製造者》是20世紀初法國作家紀德唯一的長篇小說,它以嶄新的創作技巧開創了法國小說的新局面。它從純小說藝術主張、多視角敘事入手,紀德在《偽幣製造者》對於處理生活真實和藝術虛構的創作技巧上作出了極大貢獻。

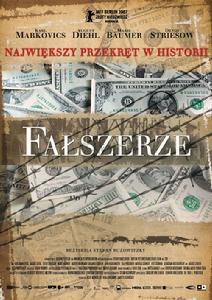

2、奧地利影片《偽幣製造者》榮獲奧斯卡最佳外語片獎,描述的是納粹集中營中的戰俘。故事發生在1936年納粹分子命令集中營中的犯人大量偽造外國貨幣,妄圖以此來破壞英國的經濟。薩利就是參與這起行動的人。

內容簡介

《偽幣製造者》

《偽幣製造者》故事環境

《偽幣製造者》

《偽幣製造者》小說的社會環境不是處於基督教家庭,就是天主教家庭,總之,總會有一種冠冕堂皇的信仰呈現在表面,但這種信仰卻又是虛偽的、教條的,在傳統的觀念下,人人都帶著面具生活,進行著骯髒的交易。像奧斯卡·莫林涅在開始時對阿伯利克·普洛菲當杜說的話:“你跟我都十分清楚法律應當是什麼,而實際上又是什麼”,作者就明明白白地將他想表達的思想內容裸露了出來。而且,在全然的宗教氛圍里的人是不現實的,是很容易就陷入虛偽的境地,就像小說中所說的:“人向宗教投得越深,越會失去現實感,失去對現實世界的一切需要,一切欲望,一切愛;他們的信仰的耀眼光芒使他們有目不見周圍的世界,不見他們的自我。”成人接受宗教的荼毒太深了,反而陷入了制度化的狀態,艾杜瓦在日記中說到:“令阿栽斯最痛苦的則莫過於留下了一小段時間讓他有反省的可能。”這表明,成人的思想已然定型了,也很難改得了。

情節發展

《偽幣製造者》

《偽幣製造者》情節發展到了柏納與洛拉第一次見面的時候,這時所有的事情都已經形成了一個圓,小說之前發生的故事通過柏納的經歷和由柏納閱讀艾杜瓦的日記中全部呈現了出來,並且通過艾杜瓦的日記,柏納成為了整部小說中除了艾杜瓦之後、整體了解洛拉和文桑這兩邊關係、事情和人物的人。而小說自第一次的《柏納與洛拉》之後,也就像尋常的小說一樣,按照時間的順序來敘述了。

小說分析

《偽幣製造者》劇照

《偽幣製造者》劇照這部小說中有一些人物似乎有同性戀傾向,結合作者安德烈·紀德本身,其實也不難理解,在小說裡面給人感覺有同性戀傾向的人物有奧立維·莫林涅、艾杜瓦、巴薩望這三個人,其中巴薩望是象徵著邪惡的一方,他會引誘少年走向墮落,而艾杜瓦,則象徵著美好的一方,就像小說中奧立維所想的:和巴薩望在一起的時候,他覺得他被誘惑進了地獄;和艾杜瓦在一起的時候,他感覺他身上的美好的東西都表現了出來。

同名電影

《偽幣製造者》

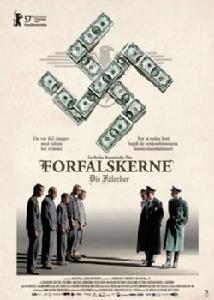

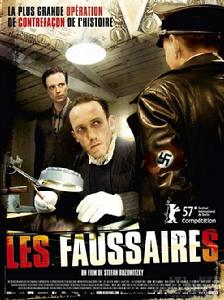

《偽幣製造者》這部由德國和奧地利合作拍攝的《偽鈔製造者》在2007年柏林電影節上舉行了全球首映。該片由奧地利導演斯戴芬·盧佐維茨基執導,他表示,他希望拍出的不是一部僅僅講述二戰納粹德國的歷史題材類影片:“我的電影不是一堂歷史課。它反映的只是納粹體系的一小部分,不是一般意義上的集中營。我試圖把重點放在世界性主題上。”至於電影的劇本,則是根據阿道夫·博格(AdolfBurger)寫作的一本書《魔鬼工廠》(TheDevil'sWorkshop)改編而來,書中詳細記述了他自己的親身經歷。在電影拍攝期間,阿道夫·博格以及另外一位老人,從前正是在集中營里偽造假幣的囚犯,參觀了這部電影的場景布置。同為九十歲的他們,在有關一些史事細節的問題上產生了分歧。這兩位上了年紀的倖存者對於某些細節的說法不一樣,例如當時的囚犯睡的床是金屬製成的還是木質的。就連他們在集中營的納粹領導人究竟是一個戰爭罪犯還是他們的救命恩人這個問題上,也各自持有不同的觀點。

影片意義

《偽幣製造者》

《偽幣製造者》很多人也許會在首先就站在了阿道夫的一邊,但是當把他塑造為薩利這個主要角色的對手時,導演斯戴芬·盧佐維茨基十分巧妙地利用了這一點,把界限劃在了介於正義與邪惡之間,並且最終在他們兩人中形成了灰色地帶。《偽幣製造者》通過阿道夫和薩利二元對立提出了不同的問題,他們的關係以及還有參與計畫的其他猶太人,還有管理他們的納粹軍官等等。事實上,影片並沒有給出實際的答案,它展現的主題通過這種容易理解的方式使得建立在二戰納粹時期的背景,就像是《帝國陷落》Untergang,Der(2004)和《希望與反抗》SophieScholl-DieletztenTage(2005)一樣。近年來出現了一批德國新片製作的聚焦納粹德國的影片,其中很多都是敢於打破禁忌,涉及到了一些高度敏感的話題。例如第一部有關希特勒的喜劇片《拜見希特勒》,還有2004年的這部記述了希特勒在碉堡中度過的最後一段歲月的《帝國的毀滅》,被認為是“賦予了希特勒人性”。正如導演自己說的那樣:“現在是另一代人在拍有關納粹德國的電影。如果那些捲入二戰中的人都還活著的話,他們恐怕也都已經90多歲了。這一點允許我們採用一種新的途徑。”

電影花絮

作者

作者1、導演斯戴芬・盧佐維茨基(StefanRuzowitzky)透露,他的祖父是納粹同情者,他的祖國奧地利又一直致力於擺脫曾經的納粹陰影,在這樣的背景下,他一直想拍一部納粹題材的電影。

2、這部電影取材於真實歷史事件,講述了猶太人假鈔製造專家薩洛蒙・索洛維什(SalomonSorowitsch)和集中營中其他擁有此項特殊才能的人們被納粹逼迫偽造外國貨幣的故事。

3、索洛維什是一個無賴,本不該成為這個大屠殺故事的英雄主角。但是他照顧其他集中營囚犯,並和其他假幣製造者們一道,挫敗了納粹妄圖衝垮美國和英國經濟的陰謀。

4、影片著意關注了這些擁有“特權”的囚徒們的愧疚之心——他們不幸的同胞們在集中營里忍飢挨餓,甚至被帶到毒氣室里毒死。

5、《偽幣製造者》是五部最佳外語片提名影片中唯一一部已在美國電影院上映的。

男主角奧古斯特·迪赫曾在著名的柏林表演藝術學院學習,2000年被歐洲電影推廣組織評為“歐洲電影之星”,2006年被評為當今最重要的德國影星。

本片獲2007年德國電影獎最佳男配角獎,以及多項提名。

作者簡介

安德烈•紀德(AndréPaulGuillaumeGide)(1869年11月22日----1951年2月19日),法國作家,保護同性戀權益代表。

紀德1869年11月22日生於巴黎。他父親是巴黎大學法學教授,死於1880年。他叔叔是政治經濟學者查爾斯•紀德(CharlesGide)。紀德在諾曼第孤獨地長大,在早期已成為多產作家。1895年他母親死後,他與他的表親MadeleineRondeaux結婚,但一直都只是名義上的夫妻。

紀德於1942年離開法國前往非洲,直到二戰結束為止一直居住在那。在1947年,他獲得諾貝爾文學獎。